一代宗师 华严境界——记津门北宗山水画大家张洪千先生(图)

李盟专访著名画家张洪千

天津文学艺术网讯:(李盟专访) 二十世纪前半叶,京津文艺圈出现多元化的倾向,由画家金北楼在北京创办的湖社画会,成为继承和发扬中国宋元以来院体传统画的重镇,其弟子陈少梅主持天津湖社分社,为津门传统国画的传播和发扬光大起着重大作用。天妒英才,两位绘画大家先后英年早逝,但是他们所倡导的“精研传统,博采新知”的理念和精神,尤其是天才画家陈少梅,将北宗画派发展到一个高峰,成为无以匹敌的画坛巨擘,他留下的大量绘画精品成为研习北宗山水画不可多得的文化遗产。

一、渊穆埋光,研磨传统

津门画家张洪千先生是北宗山水画派跨世纪的一代大家。早年拜津门名家严六符为师,得深研陈少梅绘画真迹;书法得大家吴玉如真传,追随玉师二十多年,且积淀了厚重文化底蕴。他承传北宗衣钵,上溯宋代李成、刘松年、李唐,且对明朝以来戴进、吴小仙、蒋三松、张平山、王谔、李在、周辰等一脉相传的北宗画家如数家珍。习传统,师古人,亦不离造化,在壅塞的津门画坛之外,先生独自扛起北宗画派一面大旗,前路迢迢,踽踽独行,“不惜歌者苦,但悲无知音”,卧薪尝胆,经年累月,形成笔墨精到、遒劲刚健、纵逸缥缈、神韵俱足、北骨南风的独特绘画风格。

明末董其昌将山水画分为“南北宗”:“禅家有南北二宗,于唐时分,画家亦有南北二宗亦于唐时分”且以主观的“崇南抑北”的艺术观念和思想意识,几百年来一直深深影响着画者。本来式微的北宗山水画派更因其技艺苦修真练,让那些以“笔墨乃馀事”消遣自娱和想尽快成名立腕,走捷径之人望而却步、退避三舍!曲高则和寡,高处不胜寒。北宗作画“其术近乎苦役”“南顿北渐”“野狐禅”等观点成为走进此画派的试金石。

张先生牢记吴玉如师教诲“渊穆埋光成大器”,为人低调内敛,从不争名夺利,默默修为。他“少言实学”“靠画说话”,深研北宗山水技艺,四海皆秋气,一室却为春。机会总留给有准备的人,上世纪七十年代中期,在工艺美术厂时,得周恩来总理亲自指示,有价值的宋元古画等艺术作品不能烧、不能毁,可以延续画风换外汇支援国家建设。能不受政论限制得以保留传统技法研习机会,当时全国还有杨柳青画社和北京依林阁这三家能有如此殊荣。

早在七十年代,吴玉如先生评说张洪千先生:年来研习六法、出笔不俗,虽有不合,益处以力,十年成就尚有观,并题画为“能有静趣、出笔不俗、忌剑拔弩张,不易见耳”。 北京名画家溥佺,评其画是真杀实砍,没有夹带、藏掖,真本领、真功夫。

在追随吴玉如先生时还有一段改名佳话。张洪千先生原名“张鸿千”,有一次,张先生对吴老说,自己六次出国的机会总是被人顶替,人生竟如此不顺。吴先生戏言古代张飞这名字不好,“飞”本应为禽鸟,而前面一字为有弓之张,要射这鸟,你说好的了吗?“鸿”亦是禽鸟,还是改为“洪”字,“洪千”寓意为滔滔洪水一泻千里,谁能阻挡如此势力?“张鸿千”遂改为“张洪千”。机缘到来,国外再次邀请张先生,再一次被人顶替,但是顶替之人因贪婪利益,被法律制裁。“李鬼”终究不能取代真正的“李逵”, 张先生得走出国门。 而且吴老留下的墨迹之中有“鸿千”,也有“洪千”。

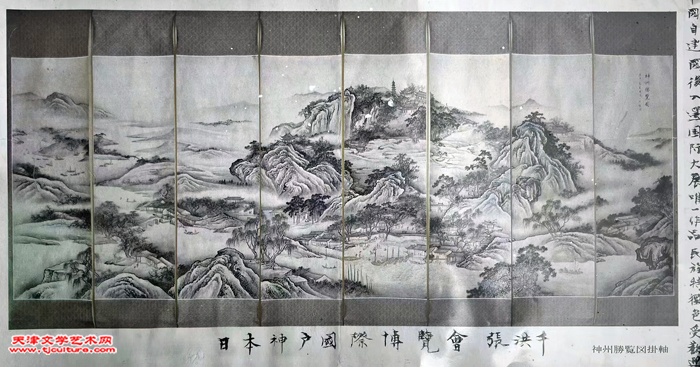

八十年代初,他的《神州胜揽图》入选世界博览会,当时国内一众专家反对,而且他的画在国内展览也无露面机会。只有当时市委书记、市长力排众议,坚持说“别胡说,这画就是好”——先生是当时国内唯一绘画作品入选的画家。

八、九十年代,先生几次受邀赴日本举办个人画展,国家领导人为其题词,成绩斐然,轰动一时,国内外影响非凡。

一九九六年起担任天津文史馆馆员。连续担任天津第八、九、十、十一届市政协委员,天津工艺美术研究所高级工艺师。

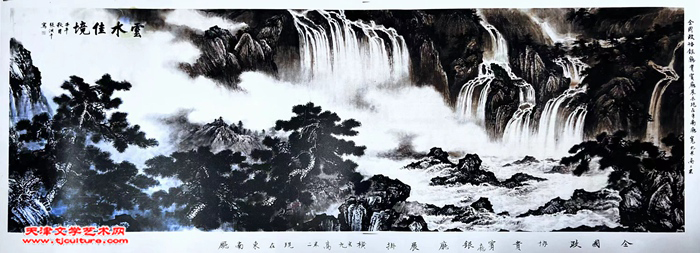

世纪之初,他的横九米,高二米,郁郁苍苍、动人心魄的巨幅山水图卷《云水佳境》挂在全国政协贵宾厅,可以说将北宗画派发展到极致。

二零零三年,他入选为“天津十佳画家”行列。非凡卓越的艺术成绩已在国内画坛确立了他的地位。

提到传统的北宗艺术,格外讲究墨线。张洪千先生视“线”为绘画之生命,赞赏少梅先生“铁画银钩”。他的线描有“爆发力”, 这得益于多年写字的功底,即所谓的画外功。中国画的墨线丰富多姿,无论写静或状飞动,高山流水、金击石迸,山峦沟壑,人物状貌等都要用“有精气神”的墨线来表现。不管是尺条还是中堂,“线”都要精笔细琢,“针孔之间藏须弥,这就是传统画的魅力。”线条的变化和运用能够让画面呈现出神秘、超脱、灵动的美感,让观者感受到超越形式的艺术境界。先生能做到用唐人写经小楷笔法写衣纹,自古还无有。有人评价说,张老刚劲的线条超越陈少梅,他谦虚否定。

高速发达的科技时代,网络加速,人类的脚步匆匆,世道浮躁,俗务羁绊,浮名所累,古风何存?张洪千先生仿若文坛鲁迅、画坛陈丹青,一身硬骨,桀骜不驯,仗义直言,针砭时弊:早年曾拒绝为名家子孙教授山水;推辞日本文化名人为其设立个人美术馆;放弃台湾办画展名利双收的机会;婉拒为国家领导人拜百岁大寿;拒绝天津画院院长职务……

他时刻牢记吴玉如老所言,人生一旦淹化草不如,草待明年尤出土。一个人要为时代留下什么,那才是真正的魂!他保留了一份艺术家的质朴和纯真和他的艺术——北宗山水艺术。

《神州胜揽图》

《云水佳境》

二、高古典雅,华严境界

诗有诗境,书有书境,画有画境。北宋苏轼云“作艺如造华严,造一片高严境界”。此乃中国哲人眼中毕生追求的天人合一之境界。国画艺术不是一花一草,一丘一壑的镜像表现,艺术境界主于美,它来源于生活高于生活。绘画是以宇宙人生的具体物象为对象,赏玩他的色相、秩序、节奏、和谐,借以窥见自我最深心灵的反映,化实景为虚景,创形象为象征,使心灵具象化。山水艺术是大情怀、大境界。艺术家胸次坦荡,情景交融,以心灵映射万象,代山川而立言,才能成就一个鸢飞戾天,活泼玲珑,渊然而深的灵境,这灵境即艺术的境界,山水造出华严的境界。

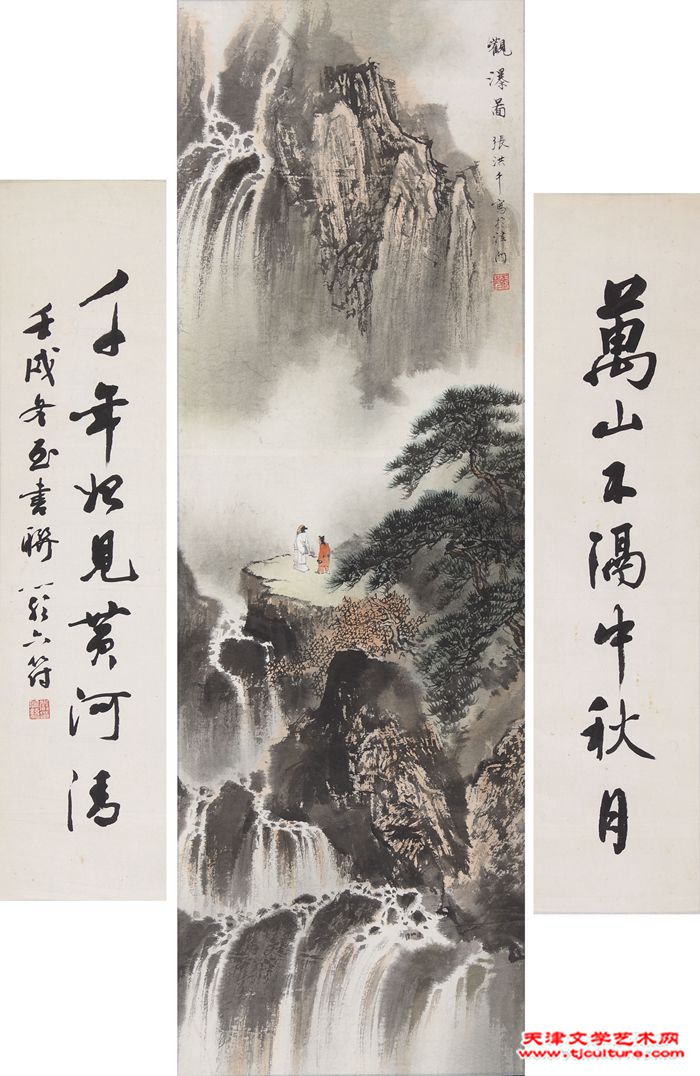

其作品《高士观泉图》是人物山水画。画面三层,设色淡雅:远山泉瀑雄奇,似从天降,中部一棵遒劲的古松树下,平台上或坐或立几个文人贤士皆被眼前泉瀑吸引,仰视观赏,闲适愉悦的神态活灵活现,陶醉于高山流水中,似谈道,似作诗……近景则曲折环绕的清澈泉水流进深潭,或大或小的山脚磐石受泉水洗涤冲刷,又似相拥相偎,汩汩流淌的泉水似叮咚作响。

他的山水画不萧瑟、不悲苦、不凄凉,无散淡,不必浓墨重彩,他强调画面有烟火气,要画人。回顾元朝灭宋后,国破家亡,落魄文人流离失所,天地茫茫,像一只失群的孤鸿,无依无靠,他们不画人,他们以天地为家。而如今生活的时代不同,要真正爱生活、痴迷艺术。先生左手生活,右手艺术,逃名不避世,愤世不遁世,身在红尘中,心在红尘外,正如陶潜“结庐在人境,而无车马喧”,东坡“竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?一蓑烟雨任平生。”

巨幅画作《云水佳境》,先生师古人,但又另辟蹊径,独出心裁,画面惹人眼目的若干条惊雷轰响般宽广的瀑布,高低错落,如闹海之蛟龙,翻腾起伏,云烟缭绕,恰似仙境;盘根错节的古树,老干虬枝,俯仰多姿,似等候,似迎客,曲折多态的树枝极易使人想起杜甫"霜皮溜雨四十围,黛色参天二千尺"的名句,树木繁盛、满眼青绿,壮美山水大气磅礴,雄浑万状。

清代方士庶说“山川草木,造化自然,此实境也。因心造境,以手运心,此虚境也。虚而为实,是在笔墨有无间。”国画讲究实虚相生,也是中国艺术“隐”之要则,“隐”强调象外之象,言外之意,韵外之致,景外之景,要含不尽之意在言外,即无画处皆成妙境。境界的审美标准是“韵”,即韵味,耐咀嚼,有一种难尽之美感;眼之于色,鼻之于香,舌之于味,耳之于声……李瑞环市长、钱其琛外长多次称其画瀑布如闻其声,也有人称夏天观洪千的冬景得穿棉袄,观瀑布画得张把雨伞。

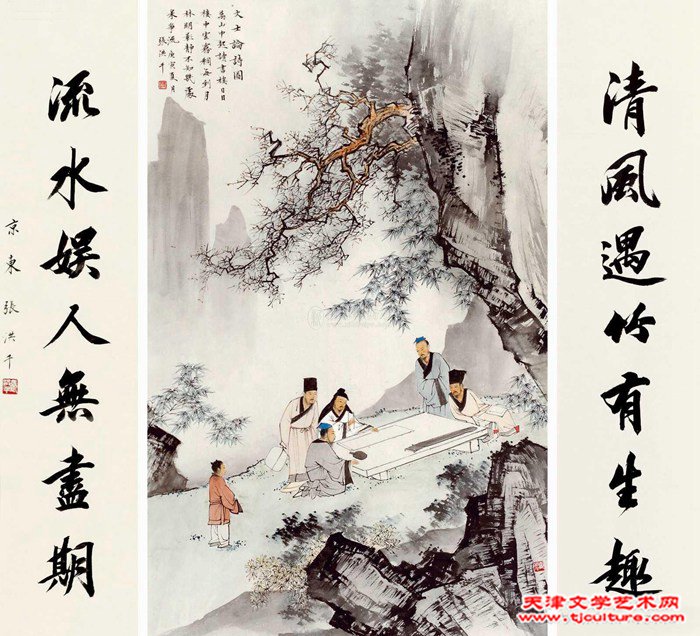

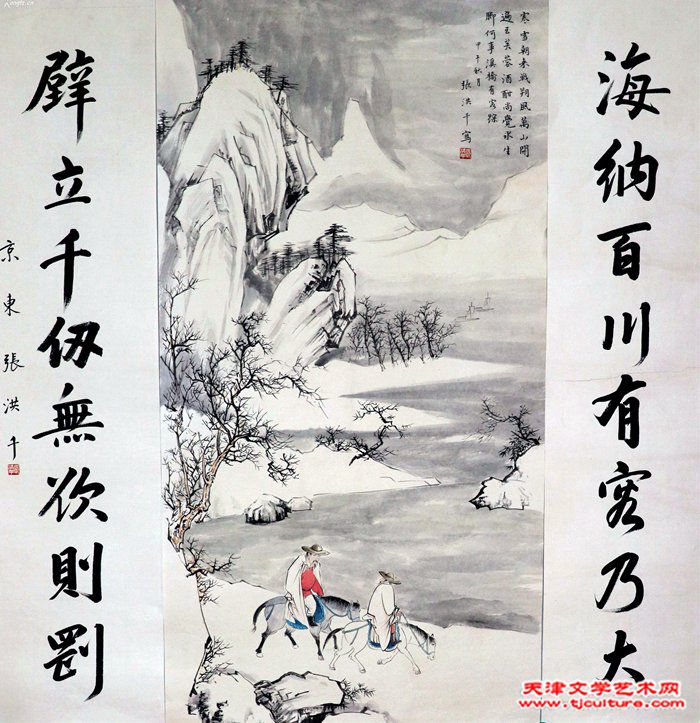

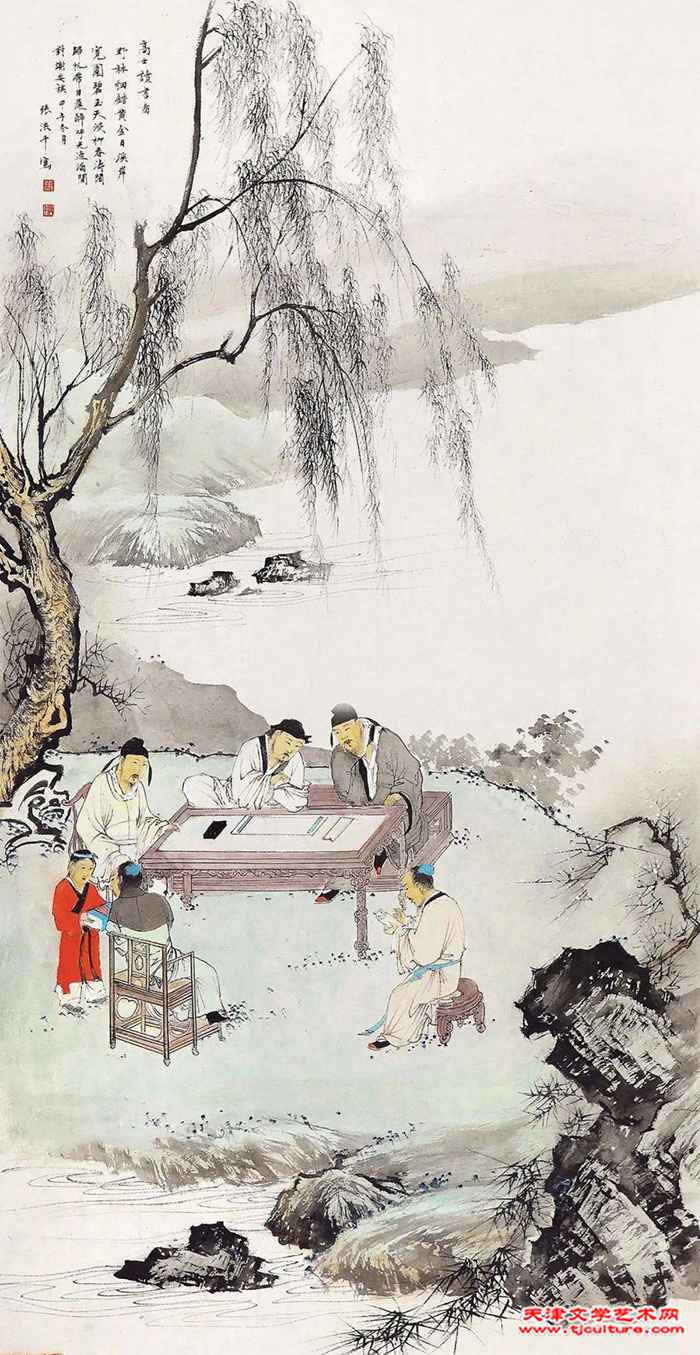

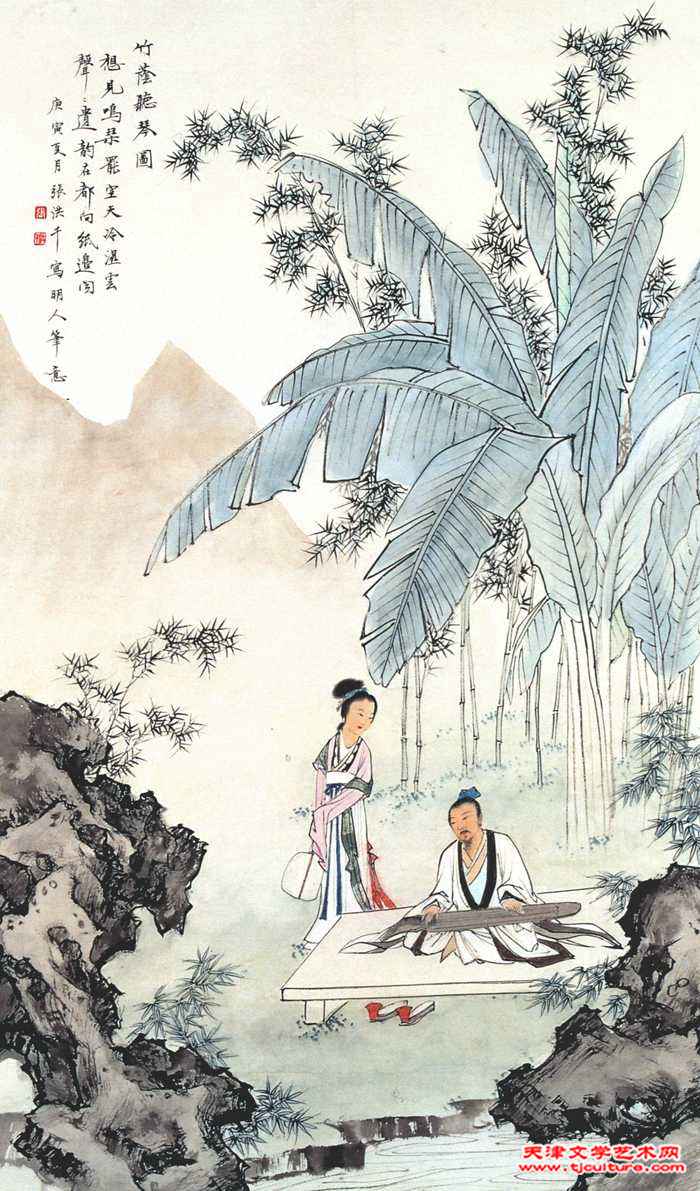

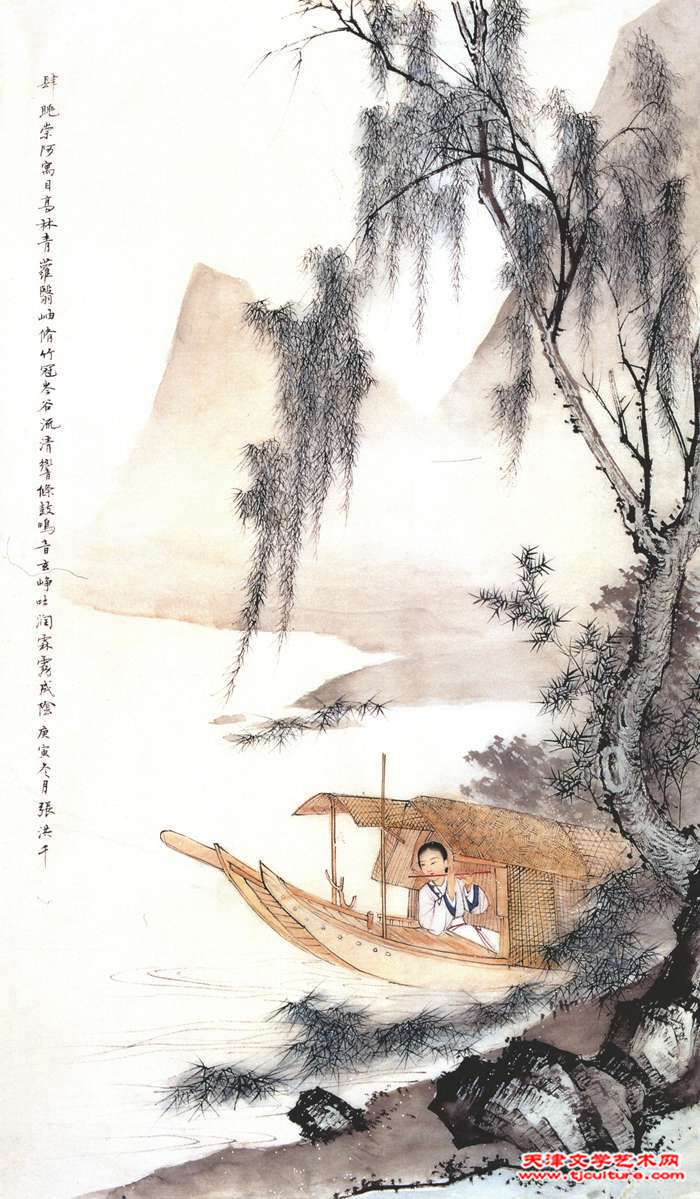

其代表作还有《观瀑图》《文士论诗图》《寒雪图》《高士读书图》《竹荫听琴图》《江上笛声》等在画界颇有影响。

“二十四诗品”之“实境”云:“取语甚直,计思匪深。忽逢幽人,如见道心。晴涧之曲,碧松之阴。一客荷樵,一客听琴。情性所至,妙不自寻。遇之似天,泠然希音。”

先生以一支画笔几乎写尽古人所有雅事:焚香、品茗、听雨、抚琴、对弈、酌酒、读书、候月、寻幽、垂钓、吹笛、赏画、雅集……观其画作,满目烟岚,笔力挺健,细腻传神,古风浓郁。有专家评先生画“既有工的沉稳静雅,又有意笔的灵动与飘逸,工而不僵,工而有格,工精而艺浓。他的画,运笔文而不弱,放而不野。”

他的作品有红尘中人人向往的闲适淡雅、宁静飘逸。那一卷卷深邃而隽永的画作,不喧不夺,云破晓出,秀雅绝尘,克制从容,淡墨氤氲、简单含蓄、低调谦和,于不动声色的细微中现高古气韵。所谓“笔精墨妙,随江汉而长流;玉躞金题,与昆仑而永固”斯人斯画即此。

李瑞环市长给予张洪千先生高度赞扬

《高士观泉图》

《观瀑图》

《文士论诗图》

《寒雪图》

《高士读书图》

《竹荫听琴图》

《江上笛声》

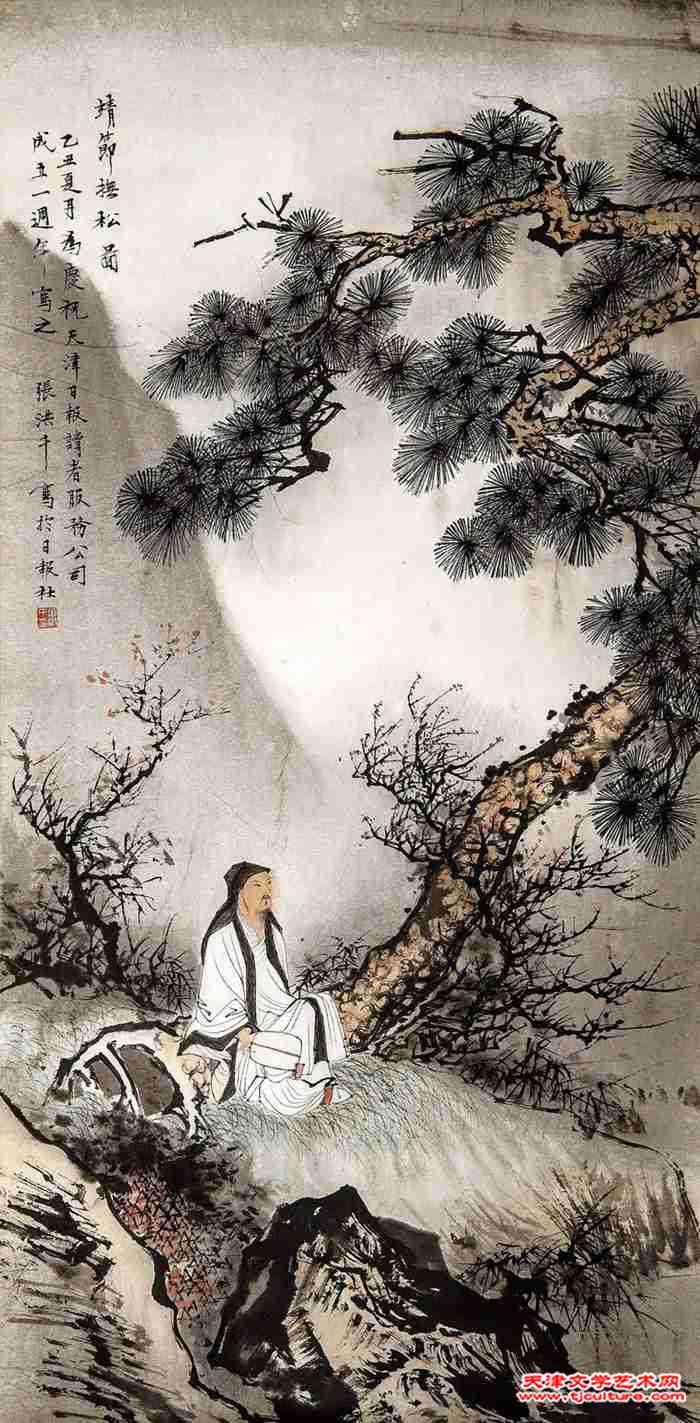

《靖节抚松图》

三、授业课徒,衣钵绵延

张洪千先生常担忧感叹,二十一世纪后北宗山水后继无人,他引领儿孙继承自己技艺,同时接受甘愿下功夫研磨此派的虔诚弟子。

笔者采访当日,正值先生回宝坻家乡课徒授业之日。连续多年的回乡授课已经成为常态。每个周末,张老师由家人陪伴,徒弟驾车,驱车前往几十公里外家乡的小院来授课,严冬酷暑,风雨无阻,不辞辛苦。走进散发着花草与泥土芬芳的古朴典雅的二层楼小院落。一层的客厅济济一堂,十多个徒弟将自己书画作业毕恭毕敬呈现给张老师,年逾八旬的先生鹤发童颜、耳聪目明,思维敏捷,通达健谈,其授课场面别开生面。

他告诫学生,“荆榛易布,大树难成”,“心安则画成,心静画格高”。若图名求利,试图以艺术为谋生手段或攀高结贵者则远离北宗。教画之初,先教授学生三年书法,一树一石,一勾一斫……皆有书法功底。所谓“书画同源”,“无书法功底,别摸北宗”他如是说,亦如此做。

情至深处无言辞,落于笔端即华章。无论是人物头饰、开脸、点睛、肤色、衣纹;还是山石树木皴擦点染,水流波纹走势,云雾烟岚的晕染,色彩调和的深浅……无不一一涉及,却很少大道理讲解,过多分析,只是稍加点拨,动笔简单修改,则云开雾散,柳暗花明,师生心有灵犀,心领神会,默契相知,没有长期的师生共处,怎能如此和谐!学生们各个心怀敬仰,垂手肃立、敛声屏气,神情专注!

张老师授业极其认真谨慎,多是肯定和鼓励!对学生的书画作品满意至极!学画需要信念坚定,内心笃定,尤其是很少有人问津的北宗山水画,需要的是真功夫,真本事,张老师的学生大多是教师、公务员等中年人,平日工作繁忙,上有老下有小,怀着对艺术的痴迷与渴望让他们投身其中,乐而忘忧,乐此不疲。师傅对他们研习不时尚、不潮流的北宗画派如此投入,而又默默下功夫的做法更是赞许有加!下课后,大家纷纷谈到让自己感动的张老师几件“小事儿”:冬日风雪载途,大家忐忑质疑,张老师是否能从市里赶过来上课,等大家到来之际,张老师早已坐在村口的大柳树下等候;新冠疫情,刚刚阳过之后,张老师则立马投入教学;即使身体偶有不适,张老师从不耽误上课,依旧乐观坚持,甚至为大家提供笔墨纸砚、印稿等……能有这样与山水画大家学习的机会,有这样舍身忘我的先生,怎么能不好好学艺呢!甚至很多学生不断挑战自己:画大幅山水、人物构图丰富的画作,例如、春夏秋冬四条屏、十二月令等系列画作。

乡路延展,古柳拂风;河畔石桥,绿苔斑驳;溪流环绕,绿树掩映;古意盎然的气息扑面而来,瓜果李桃点缀枝头,鸡鸣犬吠不绝于耳;池塘河畔,绿栅隐隐。玉米地、葡萄藤、柿子、枣树、竹林、瓜藤;猫儿悠闲散步,鸡群聚散追跑……不是桃花源,胜似桃花源。

张洪千先生从来没有忘记养育自己的老家,与故乡血脉相连,时刻牢记为家乡做贡献:课徒授业、挖掘保护古建筑、出资保护古柳树、参加地里劳动、乡村规划建设等不一而足。

北宗画派能有张洪千这样的大家引领,北宗山水画衣钵将世代绵延,中华传统文化艺术定会发扬光大!

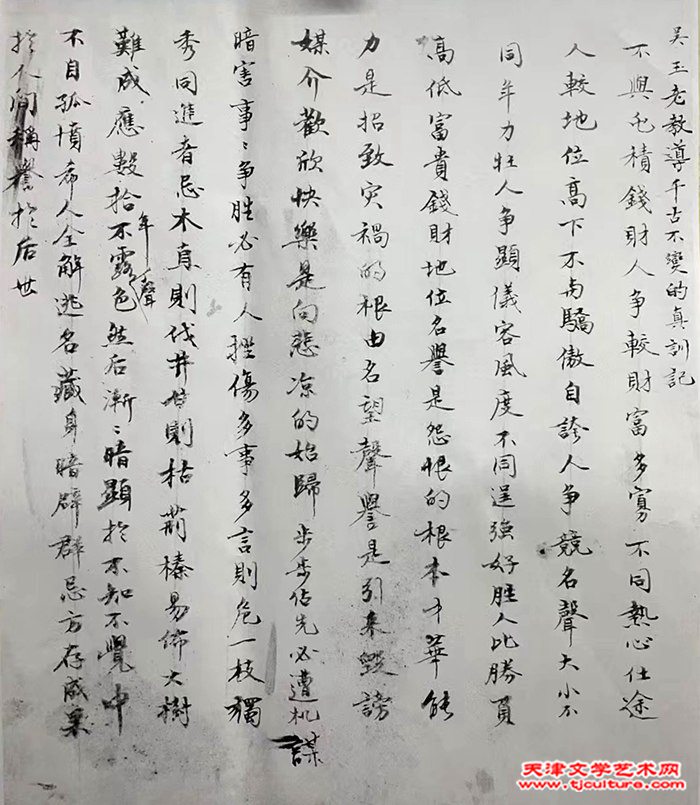

行笔至此,微信收到张洪千先生爱徒师宝金先生传来张老嘱托,补吴玉老教導七个千古不變的真训記:

不與囤積錢財人争較財富多寡,不同熱心仕途人較地位高下,不与驕傲自夸人争競名聲大小,不同年力壮人争顯儀容風度,不同逞強好勝人比勝负高低。富責钱财地位名誉是怨恨的根本,才華能力是指致灾禍的根由,名望聲譽是引来毀谤媒介,歡欣快樂是向悲凉的始歸。步步佔先必遭机謀暗害,事"争胜必有人挫傷,多事多言則危,一枝獨秀同進者忌,木直則伐,井甘則枯,荊榛易佈,大樹難成,應數拾年不露聲色,然后漸"暗顯於不知不覺中,不自孤愤希人全解,逃名藏身暗辟群忌,方存成果於人间,稱誉后世。

李盟于甲辰年大暑日

来源:天津文学艺术网