程骞说砚:澄泥砚的故事(图)

砚史文化研究学者程骞

天津文学艺术网讯:(高蕴辉报道) 程骞:作为中国的四大名砚之一的澄泥砚的故事,要从唐代说起。中国人用泥烧陶制器的历史可以上溯到5000年前的新石器时代,随着古代文字的出现,以及毛笔和墨的广泛应用,制砚研墨书写的社会需求日益增多,于是从最初的石质制砚,开始转而大量制作取材更为广泛的泥质陶砚。对陶砚的最基本工艺技术要求就是研墨不渗水,让墨汁能长时间保持水分湿度,这也是对砚质的根本要求,所以制作陶砚的技艺从东晋南北朝到隋唐一直在改进。

(北魏鲜卑渔猎图腾陶砚)

(唐代龟形陶砚)

(唐代羅土沉埿箕形砚)

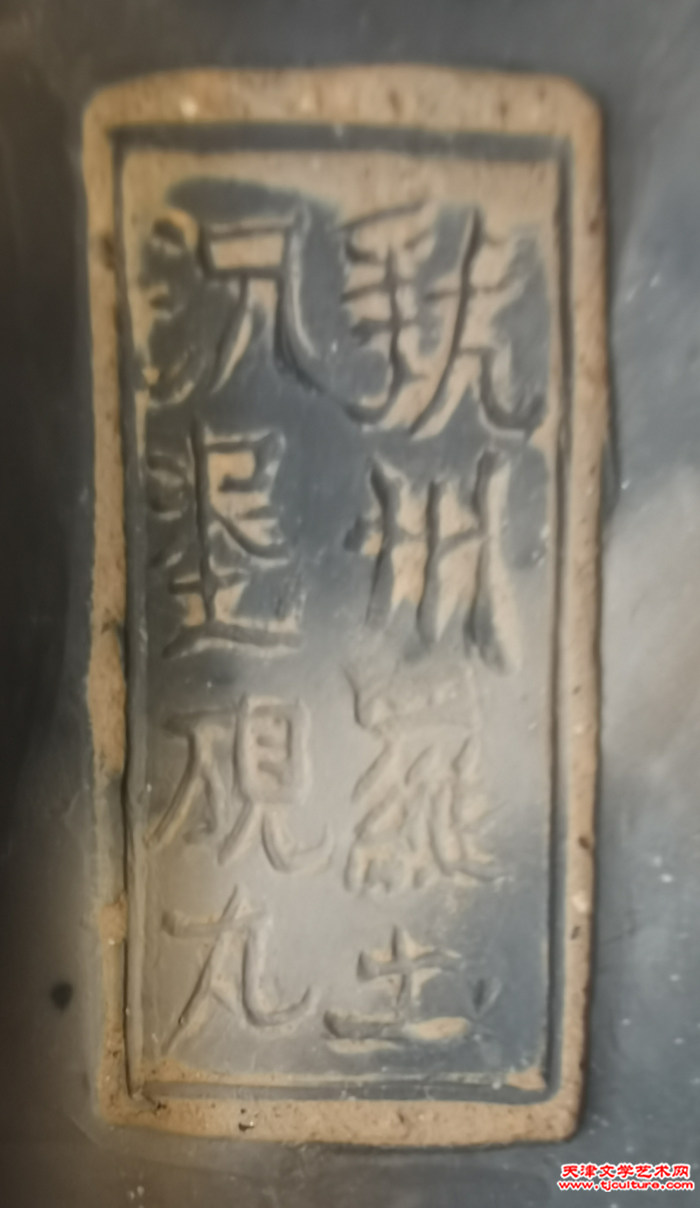

(唐代羅土沉埿箕形砚背印模“虢州羅土沉埿砚丸”)

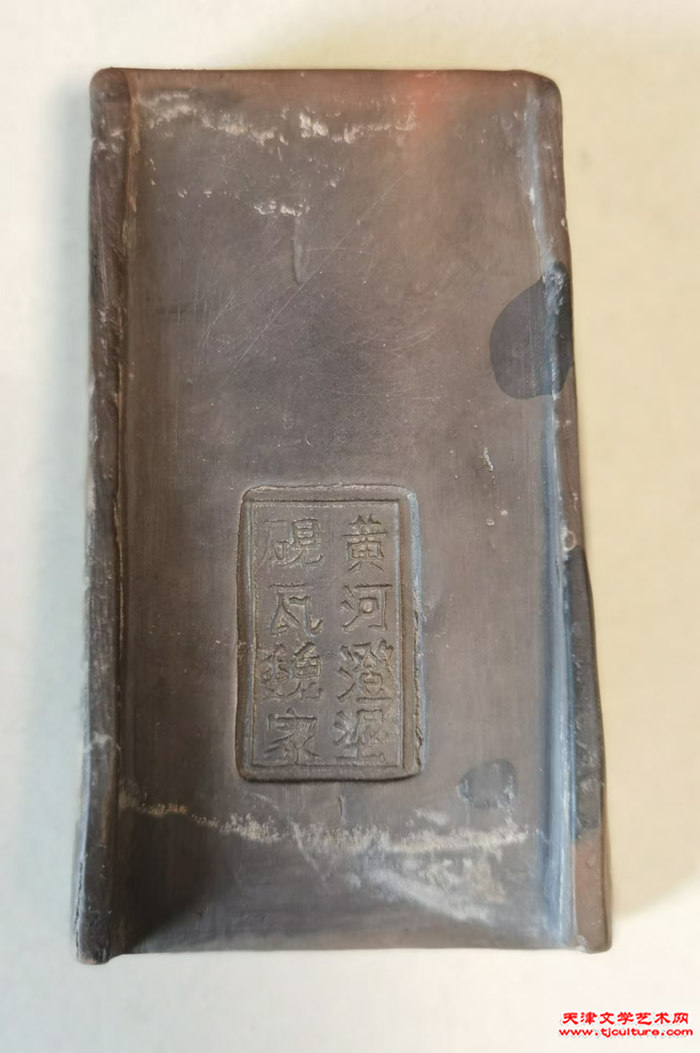

今天可以看到的陶砚,虽然最早是出现在东晋南北朝时期,但大多数是唐代制作。制作的产地主要集中在黄河流域的晋豫一带,如山西的绛州(今山西新绛县)和泽州(今山西晋城市),河南的虢州(今河南灵宝市)。为了解决陶砚容易渗水的工艺问题,当时制砚工坊采用的方法称为“羅土沉埿”,就是对河泥粘土经过多遍罗土过滤,用最细腻的泥土,经过反复捶打加强泥土硬度,然后制坯烧造。后又经过数百年无数工匠的技艺改进,到唐末宋初时才从“羅土沉埿”的陶砚,改进成可以与端石、歙石和洮河石比美的澄泥制砚,在宋代进身成为天下四大名砚之一的澄泥砚。

(宋代制抄手形澄泥砚)

砚背印模:“黄河澄埿砚瓦魏家”)

现存最早的澄泥砚古法制艺的记载,是见于北宋初年苏易简所著的《文房四谱》一书中:

“作澄泥砚法:以墐泥(粘土和成的泥)令入于水中,挼(揉搓)之,贮于瓮器内。然后别以一瓮贮清水,以夹布囊盛其泥而摆之,俟其至细,去清水,令其干。入黄丹(以铅、硫磺和硝石合炼而成),和溲如面。作一模如造茶者,以物击之,令至坚。以竹刀刻作砚之状,大小随意,微荫干。然后以利刀刻削如法,曝过,间空垛于地,厚以稻糠并黄牛粪搅之,而烧一伏时。然后入墨蜡贮米醋,而蒸之五七度。含津益墨,亦足亚于石者。”

(宋代鱼肚白色抄手形澄泥砚)

(宋代蟹壳色抄手形澄泥砚)

(宋代箕形澄泥砚)

从苏易简的记述中,可以看到澄泥砚非常复杂的制艺,从“沉埿”到“澄埿”的改变,经过不断的工艺完善,已经具备了“含津益墨”的优质砚品功能,研墨细腻而贮墨不干,品质远胜于一般的石质制砚,而且可以人工大量制作。所以,澄泥砚从宋代开始逐渐成为制现的主流品种,受到广泛好评,普遍使用,这也是澄泥砚成为四大名砚之一的社会基础。

(辽金时银铤形澄泥砚)

(元代圆形漆砂澄泥砚)

(元代马蹄形澄泥砚)

在宋代之后,元明两代又对澄泥砚制艺不断改进,且品种多样,到明代时澄泥砚制艺已达到巅峰,其中最为突出的制艺就是形成了彩色澄泥砚的七彩系列。

(明代朱砂红色平湖秋月形澄泥砚)

(明代鳝鱼黄色辟雍形四足澄泥砚)

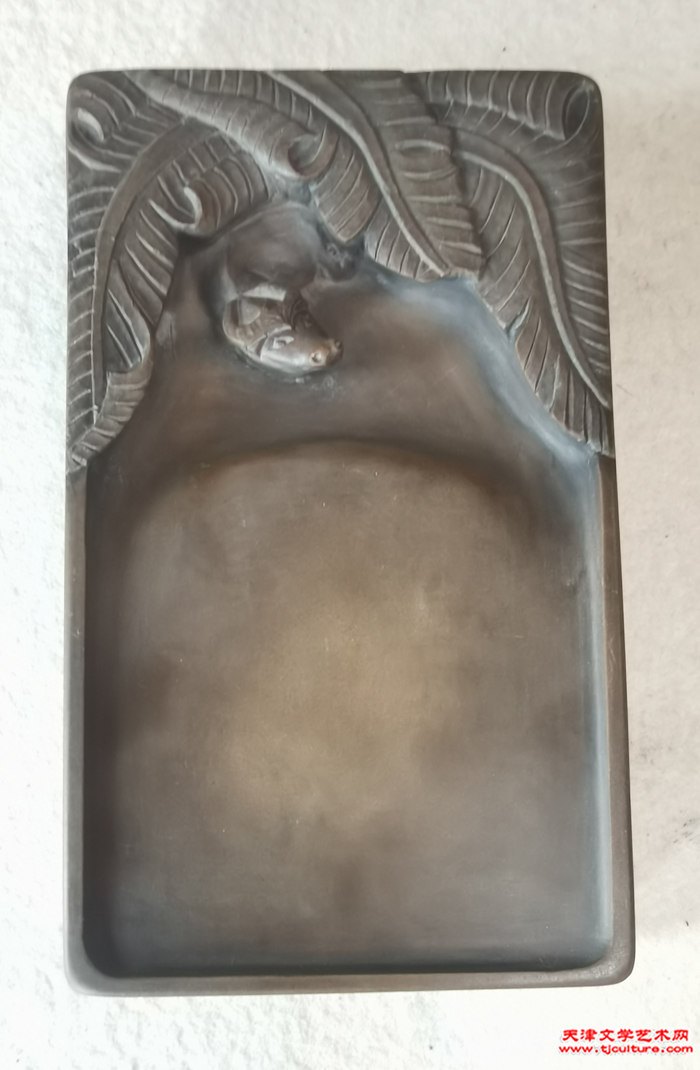

(明代鳝鱼黄色蕉叶洗牛图澄泥砚)

(明代蟹壳青色莲子登科图澄泥砚)

彩色澄泥砚最早出现在宋代,北宋米芾在其《砚史》一书中已有记载:“有绿如春波者”。到明代时,彩色砚制艺就形成了七彩系列:朱砂红色、鳝鱼黄色、鱼肚白色、蟹壳青色、春波绿色、玫瑰紫色和双色澄泥,而且每种色系中又有各种深浅颜色的不同,众彩缤纷,成为砚史上最为光彩夺目的一道风景线。对比,明末清初时的学者吕留良在其《天盖楼砚述》一书中写道:

“澄泥非泥,石质其细腻,而无纹,宋时已有之。其色微红者上品,淡黄及秋香色次之,又有一种香灰色者,其光滑之质,亦有佳处,而胜于寻常者。”

(明代玫瑰紫色竹节池澄泥砚)

(明代玫瑰紫色生肖图澄泥砚)

(明代朱砂红色抄手形澄泥砚)

(明代蟹壳青色八棱辟雍形澄泥砚)

(明代双色鹰池澄泥砚)

中国古代的各种优秀制艺,在历史上失传消亡的原因众多,其中最主要的原因大多是因为技艺传承的中断。古代工坊匠人对珍贵技艺的传承几乎都是单线传承,在工坊内部代代相传,往往还是传男不传女,以防技艺外泄出家族内部。所以,一旦遭遇各种天灾人祸和社会动荡,有三代人不能传续,基本上就会造成工艺失传断代。澄泥砚制艺的失传也是概莫能外,失传的时间大约在明末清初时期。

(明末清初时鳝鱼黄色钱袋形澄泥砚)

有关澄泥砚制艺失传的历史证据就是:乾隆帝在1775年(乾隆四十年)的重启澄泥砚制作的事情。乾隆是中国历代帝王中最著名的砚痴皇帝,一生好藏砚、铭砚和制砚,编制了中国历史上最大规模的砚谱:《御制西清砚谱》,其中收录了其收藏的从汉代到清代的各类砚众多。在各类砚中,乾隆尤为喜爱澄泥砚,说澄泥砚“汾水之泥,墨池之制,色古质润,体轻理致,比玉受墨,较石宜笔”(乾隆《御制旧澄泥玉堂砚铭》)。于是,乾隆在1775年(乾隆四十年)给当时的山西巡抚下旨诏令其寻访世家制砚匠人,用宋代古法制澄泥砚。历史上著名的澄泥砚产地多在汾河沿岸的河津、绛州和泽州。经山西巡抚的一年多查找,才发现原产地已是匠失艺绝,澄泥砚制艺已经失传,只留下一些旧时工坊中的澄泥原料。乾隆自然不肯罢休,又下令在全国各地继续查找,最终也无结果。直到1781年(乾隆四十六年),此事又交当时专事皇家御制的苏州织造局总办全德来完成。全德在没有澄泥古法制艺的情况下,经过反复试制,最终采用七成山西老料和三成苏州新料的混合制坯,用烧造瓷器的工艺方法制成一批澄泥砚,大约有数十方,后经乾隆御笔铭刻,大部分都收录入《御制西清砚谱》中,现藏台北故宫博物院,流落到民间的极少。由此可见`澄泥砚制艺大致是在明末清初时在近百年时间中逐渐失传,乾隆虽然以举国之力重启制作,也难以恢复宋明时的制作技艺,这段故事的史料至今依然保存在北京故宫的清代档案之中。有关澄泥砚失传的时间和原因,学界和收藏界多有论争,但至今依然没有足以服众的原由。

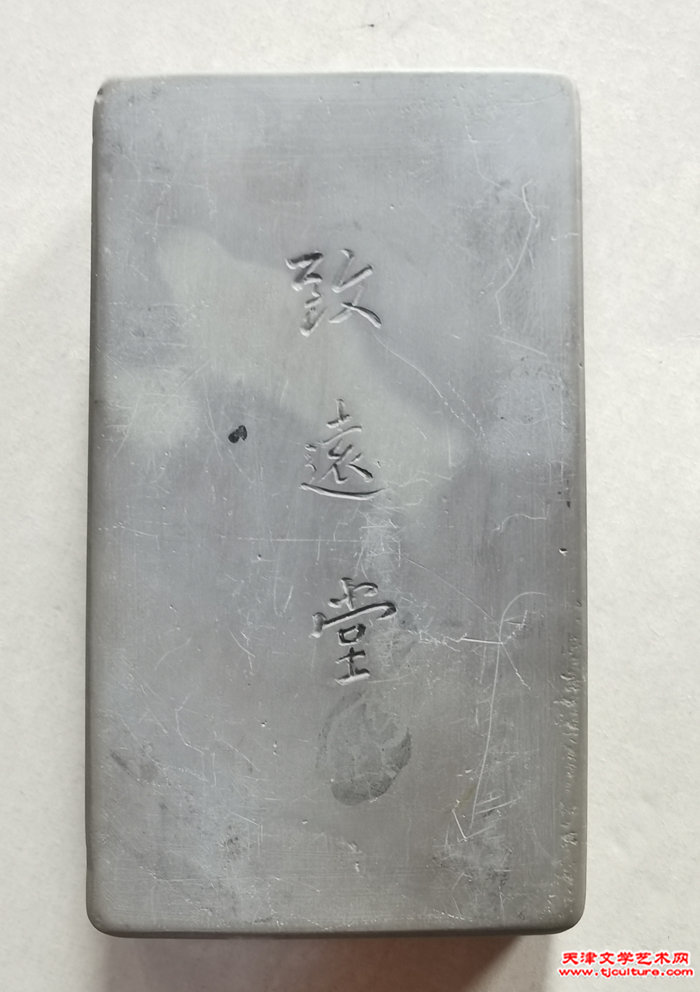

(全德制作的虎符形御制澄泥砚,虎符象征帝王天下兵权,只能用于帝王御砚。)

(砚铭:“致遠堂”,为乾隆堂号,御笔铭刻。砚堂有朱砂墨沁痕,此砚应为乾隆御笔批奏之用。)

有关澄泥砚的故事讲到这里,就不能不提及从上世纪八十代开始,在山西和河南等澄泥砚制作故地开始的再次重启澄泥砚制作,历经三四十年的努力,已经取得了不少成效,新制澄泥砚开始商业量产,虽然在砚品上不能与宋明澄泥砚同日而语,但已是继往开来,是为“往圣继绝学”的壮举,前程可期,众望所盼。

点击链接 继续欣赏

来源:天津文学艺术网