郭金鸿——辛庄无法割舍的乡情(图)

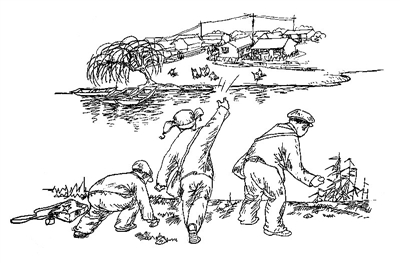

放学后,住在北运河两岸的同学投掷石子儿闹着玩儿。 王海冰/绘

我于1954年出生在辛庄郭家大院,是名符其实的辛庄娃娃。我对老街最早的记忆是父亲带我在北运河边看涨潮。每次他都让我盯着水面并喊着“涨潮了!”我后来才明白,海河的潮水能延伸到辛庄。

我从小在辛庄各处游玩,尤其儿时对“隔河打仗”记忆颇深:一放学,辛庄的孩子和西沽的孩子三五成群,隔着河投掷碎石、砖头打仗玩。我小时候没少因此遭到父母斥责。

我家是辛庄的老住户。父亲讲,北运河沿岸许多村子形成的时间要早于天津设卫。辛庄坐落在北运河的河湾里,对岸的西南方向有西于庄、西沽和大红桥,正南方向是“堤头”,中间以原来嘉瑞面粉公司的麦面运输专用铁路分隔成两个老村。辛庄的里巷纵横交错,胡同弯曲密布,总体如井田的阡陌。大的胡同局部有曲径通幽的味道,是我们每天晚上玩捉迷藏的好去处。

辛庄的居民三教九流,五行八作都有。我记得有在中日间进行贸易的赵元谦,就属乡绅名流;还有一个外号“强五”的人,能负石潜水北运河,属于辛庄的混混儿;争霸菜道渔行的脚行头目李少甫也是辛庄的。底层劳动人民以“扛大个儿”、渔民、泥瓦匠、挑八股绳做小买卖为职业者居多。这些人世代居住于此,懂得互助,逐渐成为辛庄的村风。睦邻也是家人的习惯,父母经常周济附近困难的邻居们。

辛庄主要的铺面和胡同口大都和辛庄大街、辛庄后街相交,因河湾的地理位置所致,“长行胡同”呈N形,“三道湾胡同”呈Z形,最为典型。沿河两边向左是“辛庄渡口”(现为辛庄便桥),向右是“西沽渡口”(现已撤销)。

以人名姓氏命名的“张家胡同”“李家胡同”“高家胡同”“崔家胡同”则多由东至西横向贯穿全村。后街与大街之间有一座古老的“药王庙”,在民国初年成为堤头前街小学的一分校。后街至北运河边散布着多个“三合型”“四合型”大院,均以姓氏命名,如:高家大院、田家大院、强家大院、蔺家大院、郭家大院等。这些大院都是磨砖对缝,有门楼、有台阶、有抱鼓石、有石头狮子的精致住宅,它们大都临河而建,这是辛庄大户人家的一大特色。

家父郭鸿勋于1918年出生在堤头“草帽张胡同”,祖父在其出生不久后自“草帽张胡同”迁居辛庄后街十七号(原五号),买下原属朱姓的二进三合院,从此更名郭家大院。父亲1943年考入天津市市立美术馆,就读中国画研究班和西画研究班,师从刘子久、肖新泉二位老师学山水花鸟,从陈艺茹老师学习西画。那一历史时期正是中西美术交汇的活跃时期,特别是日本美术对天津影响较大。父亲学画时既要学习传统技法,又要学习透视素描,但他钟情宋元重彩工笔,并坚持下去成就一生。他1949年在宜兴埠小学任美术教师,是该校唯一的科班美术教师。那时他常年步行往返20余里路上下班。现在北辰的古稀画家岳政、韩世炎、扬玉庆等均系他亲传弟子。1981年退休后父亲仍笔耕不辍,1985年被天津市文史馆聘为特约馆员。

父亲身体一直非常健康,被称为“铁老头儿”。这得益于他平和的处事心态及规律的生活习惯,更和辛庄的居住环境有关。他每天清晨和傍晚总是围绕半岛形辛庄沿河散步。他说:“看着水面和天空,看着鸟飞鱼游,总觉得大自然有取之不绝的素材,悟在心里就有了灵性。”父亲终其一生生活在辛庄,是辛庄的乡情和水土铸就了他的性格和爱好。我在父亲的影响下也特别热爱故土辛庄,如今一想起辛庄就激起我无法割舍的乡情……

来源:天津文学艺术网