齐珏:丹青妙手刘奎龄——与横山大观观点相近(图)

与横山大观观点相近

而中日甲午战争之后,日本的胜利,更让国人震惊,人们开始瞩目日本,由于日本学习西方卓有成效,因此吸引了大量的中国知识分子前往学习。

“在20世纪初,近代中国美术的著名开拓者几乎都去日本学习或考察过”,因此,在艺术上,20世纪初的50年间,中国艺术受日本影响较多,西方学者詹森在其《日本与中国的辛亥革命》一书中就曾指出:“近代日本不仅是孕育中国近代民主革命领袖的摇篮,而且是中国近代新型的知识分子窥望和学习西方现代文化的驿站。”在美术理论的研究与借鉴上,中国这一时期的美术史著作,也大多借鉴日本或者是从日文转译过来的,如陈师曾的《中国绘画史》就直接借鉴了日本学者作品的内容,成为中国近代美术史的经典著作。此外,日本还是接受中国近代美术家最多的国家,因此,刘奎龄在这样的时代背景下,有意识的选择以日本画家作为借鉴模仿的对象,也就成为了一种必然。

此外,在我与何延喆先生共同研究刘奎龄生平的过程中,我们还了解到一个信息,就是刘奎龄本来也要到日本去留学,但由于家人的极力反对,最终没有成行,这也从一个侧面说明,刘奎龄是有意识地选择日本艺术作为自己参考借鉴的榜样的。但通过研究,我发现刘奎龄并不仅仅是简单的借鉴竹内栖凤一人的画风,而是对日本的“新日本画运动”的画家以及“园山四条派”的画家均有借鉴与参考。

在20世纪初期的日本画坛,京都的竹内栖凤与东京的横山大观齐名,素有“东大观、西栖凤”之说。横山大观是新日本画的代表人物,在日本明治时期的画坛上与菱田春草、下村观山并成为“三羽乌”。而竹内栖凤作为园山四条派的中坚力量,对日本的影响深远。

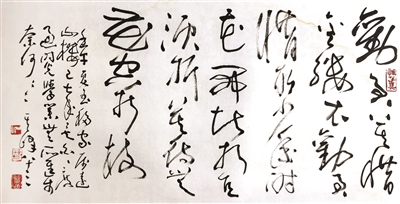

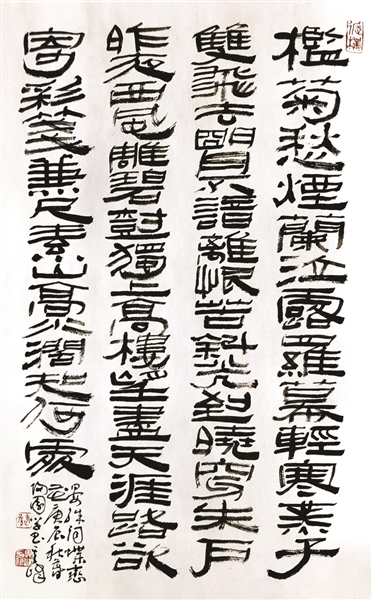

横山大观在日本美术院第1回院展上,凭借作品《屈原》获最高奖。《屈原》首次采用了“没线”画法,世评很高。通过新闻媒介,横山一举闻名全国。日本画的线条本来具有独立作用和意味,但同时又是一种制约,横山大观从这种制约中解脱。为表现日本这一岛国的温润风光,他选择了没线画法,即用色彩的“面”取代传统的“线”。而从刘奎龄的作品中我们也可以明显的看到,线条并不是最主要的画面构成因素,尤其是在刘奎龄的走兽画中,动物的外形往往是用背景色彩与动物本身皮毛的色彩相互挤压凸现于画面之上,而没有十分明确的线条勾勒。因此,我们常常会看到刘奎龄的动物画的动物轮廓是一条柔和的色带或“光圈”,而并非一条墨线。这无疑是与横山大观的艺术观点相近的。

天津社会科学院出版社

来源:天津文学艺术网