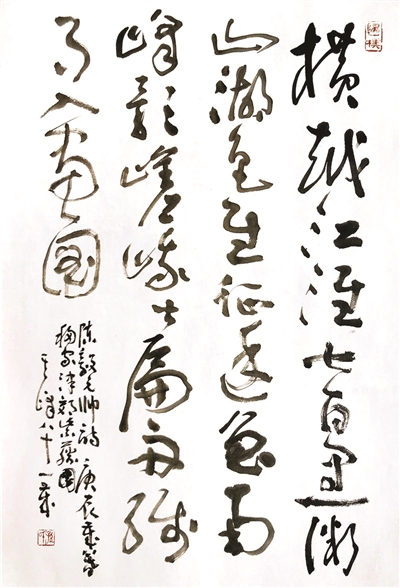

刘建平——手中画笔从未停歇(图)

刘建平在创作中

刘建平今年75岁,上世纪80年代,他绘制的六册连环画《血溅津门》发行150万套,成为时代经典,上世纪90年代,作为天津人民美术出版社社长,他策划出版了近百册极具价值的西方经典绘画作品,获俄罗斯普希金奖章。近些年,他潜心于国画创作,在生宣纸上画工笔重彩,一直不曾放下手中的画笔。

高中时每天画一小时素描

考入天津美院接触经典连环画

能吃苦,有韧性,能长期耐得住寂寞,是我上高中时养成的性格,可以说,这辈子不屈不挠的精神头儿,都是在年轻时形成的。读小学和初中时我就喜欢画画,但只是爱好,上高中后才开始领悟出一些东西。

我高中是在唐山二中上的,校长刘知先生是出色的教育家,他把学校管理得井井有条。从7点早自习到晚上9点晚自习,各学科的教研室灯火通明,老师都特别敬业,学生也都努力学习,学习气氛特别浓厚,画社、篆刻小组、歌舞队、田径队、排球队、文学组、外语小组等课外活动也十分活跃。那阵儿没有现在补课那一说,没有课外班,学生就是自己钻研,拿着习题册自己研究,也培养了我独立思考的能力。

我自视天分不高,悟性也差,要想追上先进就要下笨功夫、苦功夫,就要比别人付出多倍的时间和精力。我课上认真听,课下认真完成作业,考试前凡是数、理、化、外语等课本上的习题,都要从头至尾认真做三遍,常复习至深夜,习题做了一本又一本。

初中时我学花鸟画,到高一时听同学说,徐悲鸿先生说素描是一切绘画的基础,于是我又开始学素描。我那时候住校,学习再忙,每天中午在食堂吃完饭,我都会到画室画一个小时素描。寒暑假在北京上专业学校的校友回来,他们指导我画画,我有了明显的进步。

上世纪60年代,能考上大学的学生凤毛麟角,我有幸被天津美院录取,这个机会让我倍感珍惜。来到天津后,看到罗工柳、董希文的习作,看到列宾名画的复制品,我才领略到什么是真正的油画。学院画廊展出赵宏本、钱笑呆的连环画原作《孙悟空三打白骨精》、华三川的彩色连环画《白毛女》,都让我大开眼界,惊叹不已,爱不释手。当时系主任孙其峰先生给我们讲解作品特色及艺术价值,他感慨地说:“《孙悟空三打白骨精》的艺术成就超越了明代画家陈老莲。”我对此深信不疑。

走遍天津大街小巷采风

连环画《血溅津门》发行150万套

大学毕业后,我开始思考该如何发展。我喜欢油画、版画,但家里生活条件一般,不允许我走艺术之路。我认定华三川先生是我的榜样,普通的纸头,一支铅笔,一条板凳,就能让我沿着这条路顽强地走下去。我反复临摹自己仅有的两本连环画──《白毛女》和《红岩》,训练默写能力,练习把大场面画进小画幅中。很长一段时间,睡前我整本临摹《星火》杂志,那些杂志至今我仍珍藏着。为了积累资料,我整本拓描《艺用人体解剖》《动物画技法》,每天练习速写。

1971年,我被分配到天津市教育局教育研究室,从事教材插图绘制工作。我们部门只有两三个人,负责从幼儿园到高中所有课本的插图创作。能做与美术相关的工作我就很满足了,每年都能超额完成任务。工作之余我坚持画画,趴在小板凳上自编自创了第一本连环画《英雄炸虎穴》。我壮着胆子,忐忑不安地敲响了出版社的大门,连环画编辑室主任张锡武接待了我,他认真翻阅我的作品,当即肯定地告诉我:“可以出版!”这简直是旱天雷,我太激动了!

我又自编自创了《打豹记》,走上连环画创作之路。那时的杂志非常重视插图,每期都有一个小连环画。好几家杂志社纷纷找我约稿,我逐渐忙碌起来,虽然没稿费,但我想人家能把这个活儿交给我,那就是重视我,是我的荣幸。现在回想起来,从24岁到45岁,我每天坚持搞创作,熬到凌晨,只要有锻炼的机会,我从不放弃,也不计较得失利益。

编辑知道我能吃苦,一些急活儿、难活儿总找我干。有一次,新蕾出版社《革命接班人》杂志的编辑找我说,需要十几幅连环画,三天内就要交稿。于是我每天晚上画三四幅,工作量很大,最终按时交了稿。那十几年里,我都算不清自己画了多少作品,确确实实分文未取。印象比较深的是,有一次给天津市卫生宣教所画了四条屏的年画,共十六幅,画了好几个月。宣教所要给我补助,我听了既高兴又有些害怕,其实家里没什么钱,很想拿这个补助,但因为自己在单位有本职工作,最终还是没要一分钱补助。

上世纪80年代,我调入天津人民美术出版社创作组,迅速投入到长篇连环画创作中。印象最深的是《血溅津门》,发行150万套,现在看来这个销量真是挺惊人的。创作过程也十分艰辛,我背着黑白照相机,带着速写本,走街串巷去采风、去采访,海河码头、南市、老城厢、滨江道……走遍了天津的街道、桥梁,记录了各种场景。

策划出版西方美术作品

退休后坚持绘画探索

那时候我们社出版了几十部连环画。出版社坚持出版工作不仅是培养编辑,也是为社会培养人才,因为有了出版平台,年轻人就有了努力的方向。

有意思的事儿还有很多,就说说我们社和俄罗斯的缘分吧。那是上世纪90年代,我担任天津人民美术出版社社长。有一天我接到电话:“请问您是刘建平吗?我是俄罗斯驻华大使馆。我们看到天津人民美术出版社出版了一套俄罗斯书籍,这个事是您负责吗?”我不知道是什么情况,赶紧说:“我们出版的都是有授权的正版书。”他说:“您误会了,我们没有别的意思,我们俄罗斯大使想约请您到大使馆面谈,可以吗?”

不久后我去了北京,到俄罗斯大使馆拜访罗高寿大使,他表达了对我们社出版俄罗斯书籍的感谢,邀请我们去俄罗斯各大博物馆参观交流,希望我们能在中国出版更多的俄罗斯书籍。之后就很顺利了,我们陆续去多个俄罗斯博物馆、画廊、美术馆以及列宾美术学院,受到热情接待。为了便于我们拍摄,展馆安装升降机供我们使用;列宾美术学院的院长把仓库打开,让我们随意拍摄。

我们出版了几十册俄罗斯美术书籍。我的想法很简单:我国第一批学习西洋油画的画家都是从圣彼得堡留学归来的,我们出版这些优秀作品,希望为发展中国的油画作出一些贡献。俄罗斯有关方面也对我们表示感谢,列宾美术学院聘请我为名誉教授。有了这次成功的经验,我们天津人民美术出版社又先后三次去法国交流,出版了十几本法国美术书籍,又到比利时皇家博物馆,拍摄了大量极具价值的原版绘画作品。

几十年来,我手中的画笔几乎从未停歇过。时至今日,我也说不清自己编辑了多少书,画了多少插画,策划出版了多少连环画、年画及儿童画。近几年各地出版社相继再版我的连环画作品时,有些我自己都不知道是什么时候画的。

上世纪90年代中期,连环画逐渐陷入低谷,我年岁也大了,没有那么大的精力去搞长篇创作了,于是慢慢将创作方向调整为国画。多年的连环画创作让我在构图、用色上驾轻就熟,创作了很多半工半写的小写意古典人物画。我的工笔重彩画多是在生宣纸上创作的。生宣纸适合写意画,但我认为生宣纸上工笔重彩画的表现力远没有被挖掘出来。在生宣纸上画工笔重彩画,在技术上有难度,只有不断练习和探索,才能掌握技法。

近期我在创作《神曲》主题的国画,从20年前就开始起铅笔稿、勾线,这么多年来画画停停,一直没完成,现在又重新开始。我不用手机,就自己闭门画画,甘于寂寞。我老伴儿姚仲新是我在天津美院的同学,现在我们老两口依然常常一起去听交响乐、看电影。我也喜欢安安静静地读书、作画,用作品与外界交流,每天一壶清茶,伴着优美的乐曲,描绘我心中不断涌现的美好画面,坦坦荡荡、舒舒服服,我觉得足够了。

来源:天津文学艺术网