大龙邮票到底哪天首发(组图)

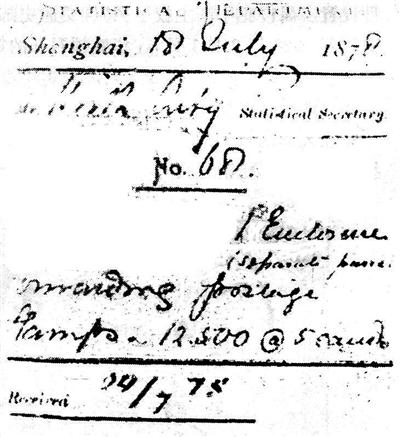

1878年7月24日,德璀琳签收的首批到津5分银大龙邮票回执。

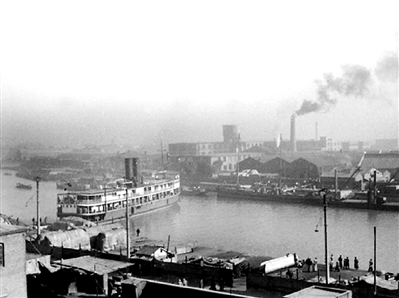

图中轮船码头左上建筑为紫竹林“津海新关”

清乾隆年间英国人绘制的天津三岔河口

1903年英租界码头北端,后面的建筑就是“津海新关”

大船在“津海新关”前调头

大龙邮票发行至今已有140年,但对大龙邮票发行日期的研究与争论一直没有间断。

1991年,上海海关的杜圣余曾撰写《大龙邮票的发行日期》的论文,提出:“天津海关邮局何时领到并正式发售邮票,既无实寄封作证,又无档案材料说明,因而对发行首日只能作尽可能合乎情理的推论。我个人意见,在没有确凿材料情况下,暂以天津收到邮票的日期作为发行首日。考虑到当时进出天津的邮件是通过轮船海运到大沽,后再送天津海关当局,确切时间是上午还是下午,是一上班还是接近下班,目前还不清楚。”

对此,我利用史料和天津老地图对这些疑问进行重新考证,大龙邮票是在运到天津当日发行的。

当年天津港口设在紫竹林

1860年天津开埠后,各国船舶驶入天津,多停泊于天津城东南的紫竹林。紫竹林原为一个村落,位于天津城东南马家口的海河西岸。因为当时紫竹林一带河面开阔、水位较深,海水从大沽口溯流至此,可以形成9尺至11尺的潮差,具有发展港口的有利条件。英国人最先在此建立码头。据《天津通志·港口志》记载,清同治二年(1863),开始在英租界内修筑码头五处,计545米,均为木石结构,可供轮船在紫竹林停靠,这就是天津较早的正式码头(后改为混凝土永久性码头)。英租界码头在今天的营口道至开封道段,在各国租界码头中设施和设计也是最为完善的。

1878年天津大沽口还没有停靠轮船的码头,直到1919年才提出大沽口筑港议案。1878年塘沽的海河口也没有码头,直到1952年10月17日,塘沽新港才举行开港典礼。所以,根本不存在杜圣余先生提出的“当时进出天津的邮件是通过轮船海运到大沽,后再送天津海关当局”的情况。

大龙邮票在上午运到天津

到目前为止,我们虽无法查到当天运送大龙邮票轮船的具体航班时刻表,但当年海河河道尚未裁弯取直,海河也未设船闸,海河的潮汐变化与天津塘沽的潮时、潮高基本相同。

经查阅,1933年英文版《从大沽口到天津的航道》一书,天津海河潮汐变化表和1878年7月24日天津塘沽潮时潮高的变化情况进行对照,第一潮时零时9分,潮高365cm;第二潮时7时,潮高105cm;再次涨潮13时14分,潮高348cm;第四潮时19时23分,潮高174cm。

另外,从大沽口到紫竹林码头还有约50公里的航程。因此,较大型的轮船进入海河天津紫竹林港口的时间一般都在上午七八点钟,而一般离港轮船都在下午一两点钟。

由此证明,1878年7月24日,运送大龙邮票的轮船进入天津紫竹林港口的时间应在早晨海河涨潮的时候,即上午七八点钟以前。也就是天津海关税务司兼邮政司主管德璀琳上午一上班的时候,这就为大龙邮票的当日发行提供了有利证据。

推断在三处地点同时首发

根据史料记载和老集邮家对大龙邮票在天津首日发行的研究成果表明,1878年7月24日,大龙邮票运到天津海关以后,应该至少在以下三个地方同时首日发行:

1878年,“总理各国事务衙门”委托天津海关在天津设立海关书信馆总办事处,这是中国第一所邮电管理局。1878年3月23日,海关书信馆总办事处在天津发布公告,开始收寄信函、新闻纸、刊物、贸易契、书籍、小包等,并办理挂号、寄递国际信件业务,标志着中国近代邮政由此发端。1878年7月24日,德璀琳作为天津海关税务司兼邮政司主管,收到邮票后完全可以决定天津海关书信馆发行销售。

1878年7月上旬,在天津三岔河口总督衙门附近(今狮子林桥),德璀琳开办了第一个邮政代办机构——华洋书信馆。尽管我们至今未发现华洋书信馆收寄的大龙邮票实寄封,但德璀琳深知邮票作为中国商民向华洋书信馆交寄邮件急需的邮资凭证,当天提供给开办之始的华洋书信馆进行发行和销售顺理成章。

据天津集邮家黎震寰说,上世纪30年代,他认识一位老邮务员徐家麟,据徐介绍,天津第一家正式邮局是1878年3月开设的,地址在城东宫北大街宣家胡同。徐的岳父是当时邮局的营业员,1878年7月24日,发来第一批大龙面值5分银邮票,当时叫信票。那天是农历戊寅年六月二十五日,恰巧是徐岳父的生日,所以这个日子他记得特别清楚。老邮务员徐家麟所称的城东宫北大街宣家胡同邮局,就是天津城区最早的邮局。

上述这三个地方距离英租界紫竹林码头(即天津海关)也就八九华里。1878年7月24日,大龙邮票通过海运从上海运到天津紫竹林码头(即天津海关)以后,经过德璀琳签收,在天津海关书信馆发行,或者是从紫竹林码头(即天津海关)将大龙邮票用小帆船运到三岔河口,或者是通过骑马陆路运到三岔河口,分发给华洋书信馆及城东宫北大街宣家胡同邮局发行、销售,均不到一小时的行程,在当日发行不存在任何障碍和问题。

来源:天津文学艺术网