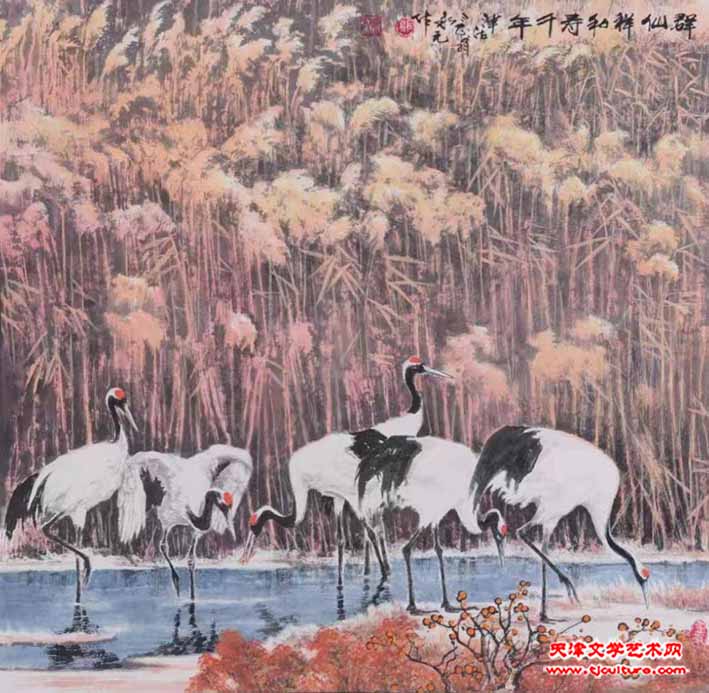

郭永元——青山绿水画为情(组图)

天津文学艺术网讯:郭永元简介:号三正翁,1937年出生于河北冀州。副教授。自幼酷爱书画,1963年天津美术学院毕业。长期从事美术教育工作。曾任天津美术师范,天津华夏美专高级教师,副教授,天津国画研究会副会长,天津华夏艺术学校校长。现为津东书画院副院长兼秘书长,中国书画家研究会理事、中国美术家协会天津会员、新加坡神州艺术院高级顾问。

作品多次参加国际、国内大展并获奖。出版有《郭永元画集》、《郭永元山水画选》等四部画集。

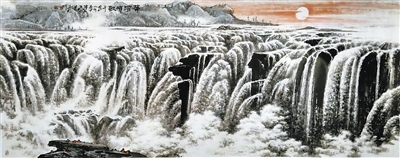

《黄河颂歌》国画——郭永元 作

青山绿水画为情

郭永元

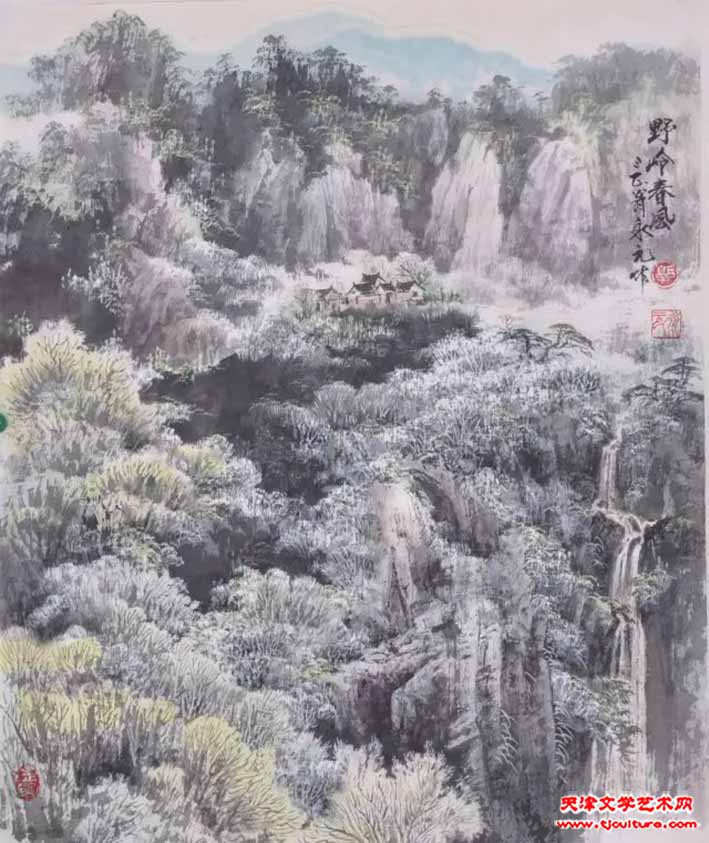

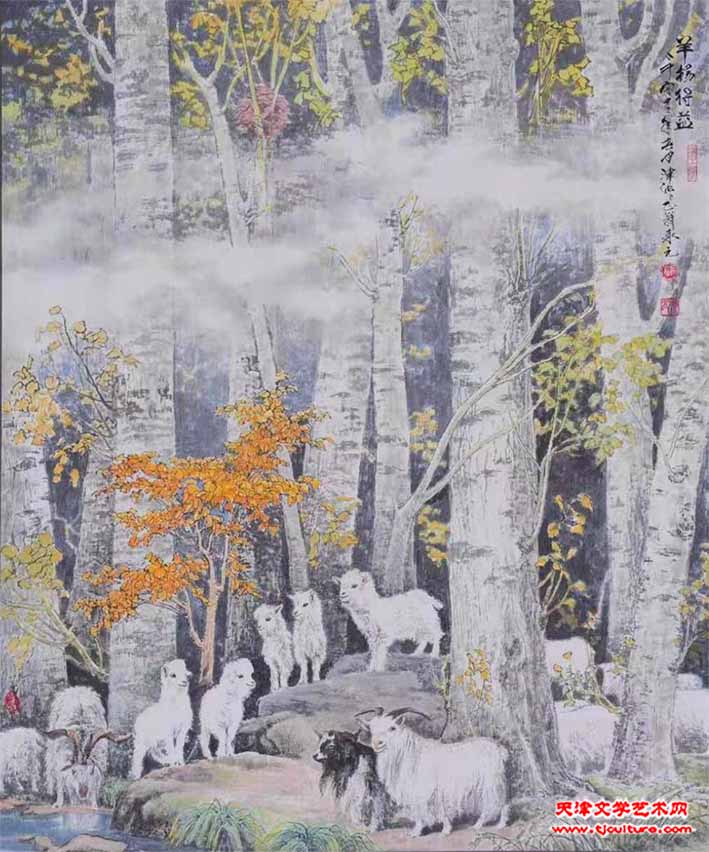

郭永元,号三正翁,1937年出生于河北冀州, 1963年毕业于天津美术学院。长期从事美术教育工作,曾任天津艺术师范、天津华夏艺术专科学校高级教师(副教授),天津华夏艺术学校校长,现为津东书画院院长、天津老年书画研究会副会长、中国书画印研究院副院长、天津美术家协会山水画委员会副主任等职。作品经常参加国际、国内大型美展,曾获东京“现代中国书画名作展”、中国“首届国际神农杯”等书画大展奖,并闻名于日本、韩国、美国、新加坡等国,传略与作品辑入《当代书画篆刻家辞典》《世界名人录》《中国当代国画集萃》等几十部大型书典。编著有美术教材《国画》,出版有《郭永元画集》《郭永元山水画选》《郭永元山水选辑》《郭永元作品选》。1998年在中国美术馆举办了“郭永元山水画展”。现开设有“郭永元画室(画馆)”,常年陈列近百幅精品佳作。

戊戌年初冬月,著名山水画家郭永元教授的《郭永元画集》第三卷由安徽美术出版社正式出版发行,这是我市美术界的一件喜事,理当庆贺。此画集第三卷中首选了我于2014年为郭永元先生在《滨海时报》上发表的美评文章《以情作画,厚积薄发》,在此我对郭教授于我文之器重深表谢意。

我们感谢郭永元教授以几十年对中国绘画艺术的追求和探索,为我们献上的一至三卷画集,使我们得以纵观郭先生在各个时期不同风格的佳作,了解他漫长数十载艺术道路和为师风范。

郭永元1937年生于河北冀州,1963年毕业于天津美术学院受教于孙其峰、溥佐、张其翼等著名画家。毕业后一直从事美术教育工作,现为中国美术家协会会员、天津河东书画院院长等。

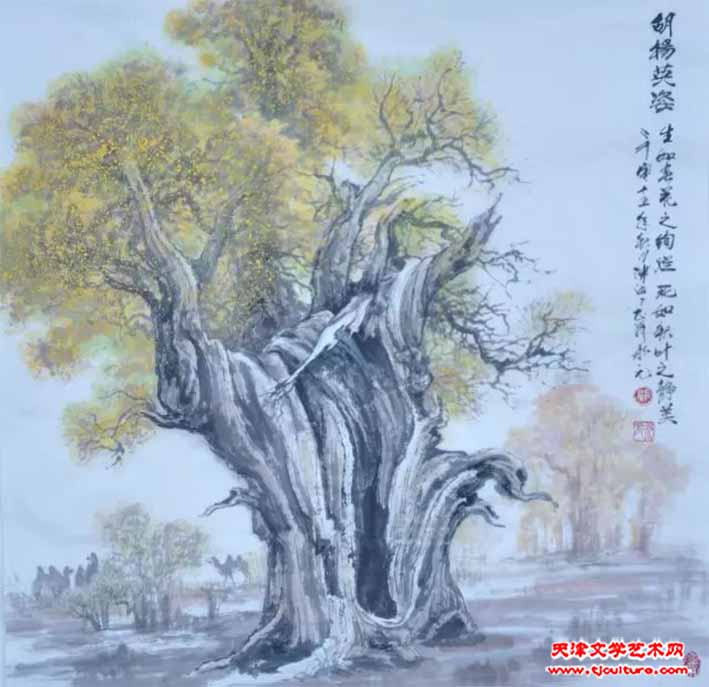

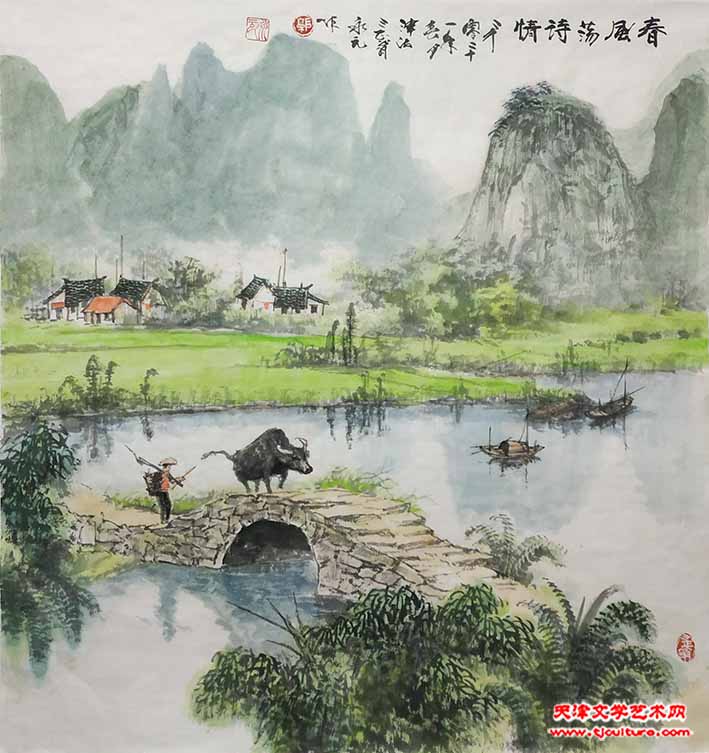

郭永元早年爱好工笔花鸟,近年来专事山水,他的大部分作品都是以写生题材进行创作的,反映了他对生活、对时代、对人民充满着炽热的情感,其作品传统功力娴熟,画风严谨,用笔清秀,墨色淡雅,意境深邃,极富生活情趣。1984年郭永元创作了大型国画《千年古柏千年后》,画面古柏劲拔苍老,枝干龙舞腾空,远处有长城隐现,充满阳光的春天带来万物生机,少先队员在大树下欢声笑语。这古柏、长城的结合,寓意着华夏古国沧桑年华的民族精神。“红领巾”植树又揭示了“前人种树后人乘凉”和“十年树木百年树人”的哲理。这一作品在草图观摩时就得到著名画家秦征的高度好评,并建议拟题为《千年古柏千年后》。这幅画曾被《天津日报》等5家报刊发表并获得“国庆35周年《天津日报》征文奖”。

1986年,以郭永元为创作组长,与多位青年画家倾一年的心血创作的百尺国画长卷《海河新貌》,受到画坛知名人士的好评和新闻媒体的广泛关注,荣获天津市优秀奖和最佳创作奖。

纵观郭永元教授一至三卷的创作佳品和几十年艺术风格的取舍变化,他所经历的艺术路程清晰可见。从花鸟和山水间,通过实践确立了选择与定位。在山水画早期的作品中大量的写生打下了坚实的基础,当年也曾上追马夏,下及四王,举凡黄鹤山樵之苍润深厚,云林高士之简淡萧疏,南田之清新隽秀,石涛之淋漓洒脱,无不刻意探求,广采博收。

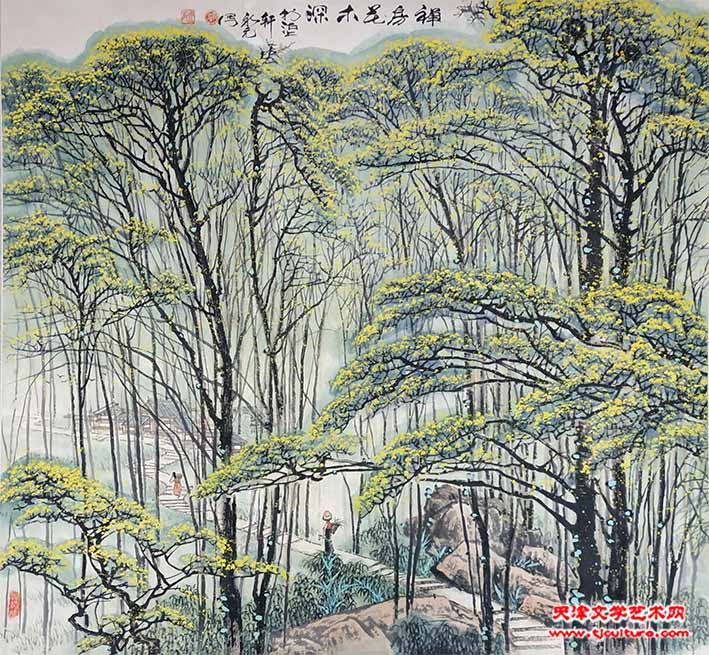

郭永元先生对“继承与创新”有着自己独特的见解。“没有过硬的传统章法,不可能实现理想的继承创新”。他长期以来在师法前人的基础上,更以造化为师。几十年中无数次游三峡、渡金沙、走草地、登秦岭,南下漓江,北上白山,东进天目,西入华阴。遍历名山胜水,饱览沃看,心感神游,正所谓搜尽奇峰打草稿。至于黄河壶口、燕山野渡更是郭永元寻常创作之题材。

其后先生创作的黄河壶口系列和漓江青绿系列等等,不仅在内容上拓展了传统山水画的领域,在笔墨技法上终于找到了新的自我突破,体现了他不断变化与创造精神的价值回归。看他的画作笔势雄健苍寥、渲染浑厚华滋,望眼淋漓豪放,构图气势逼人。郭永元在青绿山水创作中终于具备了“自我成功”。

画家郭永元用近半个世纪的岁月,完成了他的美术教育的神圣使命。其后他在多项社会组织和美术艺坛中兼任多职。虽已年逾耄耋,仍笔尽丹青而不辍。如今你看他驾车飞奔的健影和待人接物的灵敏机智,方家同道们翘首以待他的《郭永元画集·第四卷》的出版问世并非奢望。

作者系艺评家、中国收藏家理事会理事、中国古字画鉴定委员会委员。

来源:天津文学艺术网