把握水墨底线 探究绘画语言---周月庆论杨利民山水画作(组图)

书画名家杨利民

天津文学艺术网讯:(高蕴辉报道) 杨利民,祖藉河北文安,1953年10月生于天津。天津师范大学在职研究生学历。因自幼酷爱书画,并痴迷于国画山水。多年来得教于艺坛大家,梁树年,宋文治绘画艺术熏陶,研习传统绘画并为此艺术不断探求,先后在茂林书法学院,天津群众艺术馆,天津美术学院研修。并在长年的研习中遍访沽上名家,先后受到本市曹徳兆、郑连群、向中林、殷龙、杜明岑、郭永元等津门书画大家及美院孙贵普、马俊青、申世辉等教授的亲点教诲,书画艺事不断得到升华和提高。多年来,为夯实绘画功力,潜心追摹并走遍大江南北,名山大川,写生釆风,猎取外师造化之美,丰富了创作阅历,使笔墨溶于山水之间。其作品也得到了社会的认知和肯定,2016年在今晚报组织的我市书画评选活动中被选为群众喜爱的十大山水画家之一,作品多次入选全国及本市美展并获奖,部分作品也先后在天津日报,今晚报书画报,渤海早报,书画经济专刋,等媒体转载,发表。并出版发行了"杨利民山水画印象"书画集。

现为中国美术家协会天津分会会员、天津美术家协会山水画专业委员会创作部委员、中国国画院院士、天津老年书画研究会会员、今晚书画家艺术交流中心副主任、中国津京书画院副院长,天津政协书画研究院、天津青少年发展基金会画院、天津华侨书画院、河东政协书画院、天津福泰书画院、公安书画院等画院理事、会员。

--------------------------

周月庆论杨利民山水画作

千余年的水墨画历史发展过程,在感官上影响了中国人对水墨的敏感程度,同时也使得传统水墨画表现语言更加完美。历史积淀形成的对传统水墨画感性的体验、审美的趣味,至今已深植于中华民族的血脉之中。在中国人看来,水墨画的创作是一个物我合一的生命体,是一个崭新的、完整的生命意象。津门山水画名家杨利民对传统的中国山水画,引鉴了现代西方的观念、结构、色彩等有价值的成分,注重坚持现代化水墨的变化应该从传统中寻找语意与风格,强调艺术创作“物我关系”中“我”的主导地位,属于那种挖掘传统水墨文人画的倡导者和践行者。这是当代促进传统水墨画前行的一支生力军。

翠峰瀑鸣溪水香

这一点从杨利民的《翠峰瀑鸣溪水香》中可窥一斑。这幅作品以春绿为主色调,以淡墨勾线,铺墨与墨线和大片青绿形成强烈对比。近处有山峰泼彩飘逸,山间背影处稍有重色,层层积染,使之颜色丰富而又有层次。山下松树以老辣线条勾勒而成,姿态各异,松针与植态或以色块表现,或仅勾形而成,得其神韵。山间被瀑布撩拨得云雾缭绕,给人以壮阔苍茫、气象万千之感。山下赭色敷染的山石与廊屋极大增加了画作的稳定感。

高山出谷伴泉鸣

传统水墨画将笔墨作为主要造型手段,运用绘画用笔用墨的独特美感,使自然物象的再现与作者的精神气质修养三者达到高度融合。水墨画强调画面的形态,通过运用笔法,以不同题材的水墨画选用不同的线及施墨、渲染等绘画技巧,以达到构建物象生动形态的目的。中国传统笔墨具有十分复杂的内涵,笔墨都属于物质性和精神性的。“笔墨”可以说是局部也可以说是整体线条,需要作者对它的整体与局部进行把握。“墨即是色”指的是墨的不同的明暗程度的变化;“墨分五彩”则指以多层次水墨明暗来代替色彩变化。

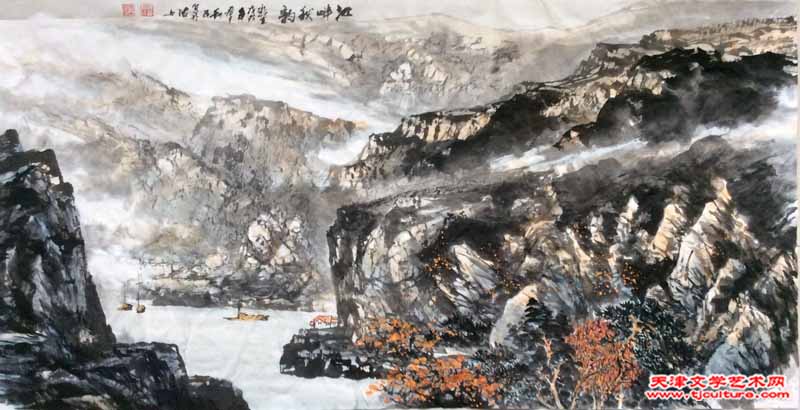

江畔秋韵

杨利民的《江畔秋韵》写晚秋的高山危岩、野水远岚、江运作业之景。江上奇峰占据了画作半幅,陡峭的石壁拔地而起,“峰头直皴而下”,笔势十分雄伟(这是李唐山水变革的先声)。在奇峰峻岩下,又展现了大江的状况、秋季的江水清澈沁人。江上有横木长桥一字排开,江畔林木瘦挺,残叶凋零,一派平远萧疏之气。这种画法与荆浩、范宽、李成等北派画家迥然不同,尤其是群山排列而又远去的体势、野水千回百折涓涓流淌的境界,雄壮而又辽阔,傲岸而又虚渺,造境奇特,透视合理,充分反映了杨利民的艺术才华。该作在笔墨上简练雄逸,潇洒随意,以浓润为主,却又讲究墨色浓淡之变化。近山所画之树皆浓黑,远方皴山墨线皆淡润。墨色对比十分强烈,拉开了层次与空间,特别是采用俯视角度给人以万里之势。这正是对“满眼长江水,苍然何郡山。向来万里意,今在一窗间”的诗意最准确的诠释。

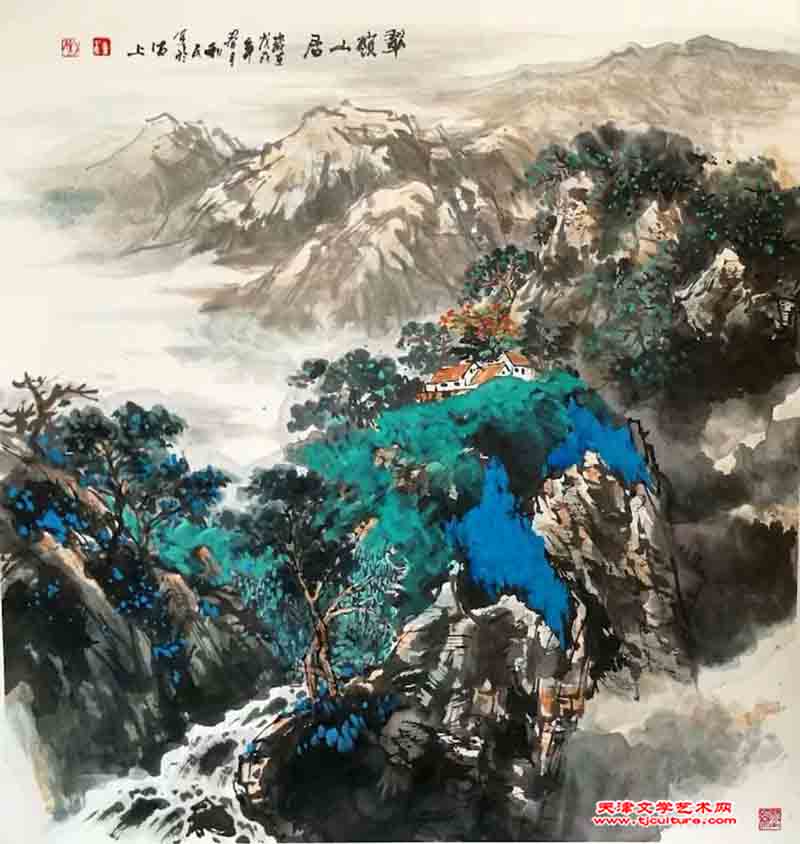

翠岭山居

近年来由于工作的关系与杨利民多有接触,每次相见定是有新的画作呈现交流,而每一次作画都有新的进展与亮点。我注意到,杨利民的中国画在近几年中,正在由具象型转为意向型,进而又向精神型绘画腾飞。我深信杨利民没有在已有的创作中穷尽才能,因为他在新的时代仍然不息地在现代艺术与民族传统文化精神相结合上进行更深的探索,所以我坚信他会收获更大的艺术硕果。

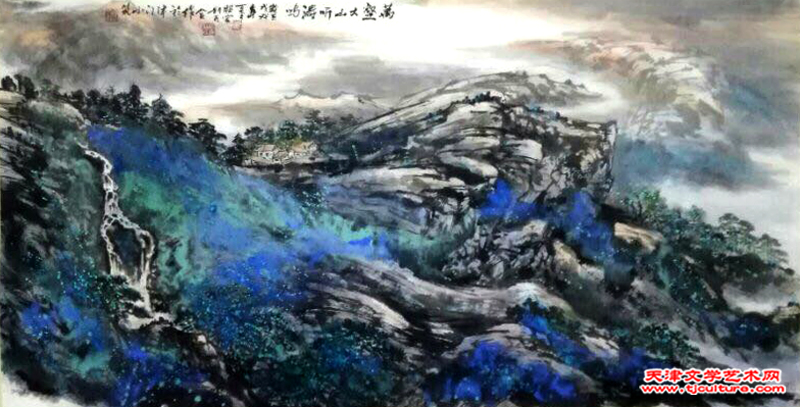

万空大山听涛鸣

秋山揽胜

春水溪鸣

(作者周月庆,系艺术评论家、文物鉴定家、中国收藏家协会理事、中国古字画鉴定委员会委员,天津滨海新区一如堂文化传播有限公司董事长,一如堂艺术博览馆馆长,一如堂书画院院长,一如堂书画院大港分院总顾问)

来源:天津文学艺术网