杜明岑——用画笔描绘三峡美景和历史变迁(图)

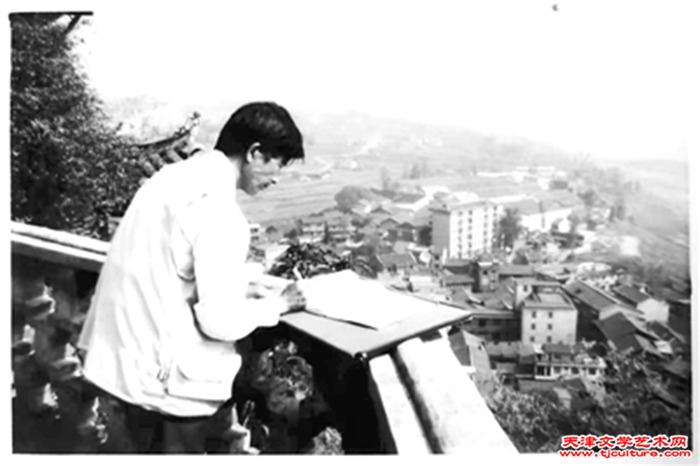

杜明岑在三峡写生

天津文学艺术网讯:(高蕴辉报道) “丹青壮三峡”今晚报许新复谈画家杜明岑三峡大坝行。

1997年,三峡大坝截流。为此,时年64岁的画家杜明岑曾深入长江三峡腹地写生,用画笔现场描绘大江截流的壮阔场面,记录了三峡风光和当地的风土人情。

自1997年10月3日,杜明岑带着跟他学画的助手小伙子海龙,携带近百斤重的画具、纸张等从天津动身,至11月12日完成三峡写生满载画卷归来,历时40天,行程1.2万公里,栉风沐雨,翻山越河,耗尽心力,终于绘就了大气磅礴、个性鲜明的长江三峡百景图。11月19日,杜明岑三峡写生作品展在天津日报大厦揭幕。200余幅三峡速写和彩墨山水画,以全景式的鸿篇巨制展现在观众面前。《大江截流成功》《峡江移民新居》《云阳古城小街》等画作异彩纷呈,既有鲜明的时代感,又有浓郁的地方气息,充满活力与朝气。自古以来,三峡美景天下传,描绘三峡的画图何止万千?然而,站在那一幅幅浸透画家心血的作品面前,人们还是被深深震撼了。那宏伟壮观的三峡大坝施工场面,那鲜为人知的峡江腹地风光,那直爽火辣的川东风俗民情,无不跃然纸上。

杜明岑作品 神女峰

心系大坝壮远行

1994年,举世瞩目的长江三峡工程正式开工,已逾六旬的杜明岑为此激动不已。他自幼酷爱绘画,从20世纪50年代起在天津工会系统当美术干部,担负学员培训工作。他先后师从叶浅予、黄胄等著名画家,常去北京当面听课,还多次请两位老师来津授课指导,奠定了扎实深厚的速写和国画功底。他常年在工会基层工作,尤为关注现实,经常深入生活,勇于探索和实践,形成现实主义的创作风格。

用手中的笔画出三峡美景和历史变迁,画出三峡水利工程的壮观面貌,是杜明岑时时萦绕脑际的愿望,三峡工程的进展时刻牵动他的心。1997年10月,当三峡大坝截流在即,杜明岑再也坐不住了,这是人生最好的机遇,岂能放过?为此,他说服为他身体担心的老伴,执意只身远行。

杜明岑做事执着认真,善于做统筹计划,思考周密。他很清楚,此次写生可谓毕其功于一役的巨大挑战。出发前夕,他制订了详尽的写生计划、行程路线、创作目标,甚至每天的日程都预先记录在案,有备无患,像建筑工人倒排工期一样缜密。

寻找隐匿的名峰

1997年10月5日,他乘火车抵达重庆。顾不上欣赏山城美景,杜明岑带着海龙径直赶到歌乐山,参观爱国主义遗址渣滓洞、白公馆集中营。冥冥中,杜明岑仿佛觉得先烈们在鼓励自己,一定要全力以赴排除万难,完成这次意义重大的三峡写生。

川东九寨沟是三峡上游新发现的景点,也是杜明岑创作三峡百景图计划之第一景。到了重庆才知道,它位于川贵交界处,距离重庆还有300公里之遥,且道路坎坷,少有人去。坐在车上,一会儿前仰后合,一会儿上下颠簸,一会儿左右摇晃,石路、土路、大弯路……路况之糟,连棒小伙海龙都被折腾得呕吐。

到达目的地,登上山头,举目眺望:群峰竞秀,层峦叠翠,壁立的峡谷飞瀑流莺。山脚下,芙蓉江、乌江在这里交汇注入长江,翠绿、清冽与浅黄三水三色,碰撞交融形成多彩的旋涡,对色彩尤为敏感的画家此时完全陶醉了。那幅用色大胆、令人耳目一新的彩墨山水画——《江源图》,非身临其境是很难画出其中真谛的。

三峡巫山奇峰不知被多少丹青妙手描绘过,杜明岑要画出新意来。他们租了一条机动船,告诉船老大,让停哪儿就停哪儿,画完再继续前行。于是,从巫山起程,三十余公里水路走走停停画了两天,神女峰等九座山峰都从不同的角度尽收笔底。

然而,据记载,江北岸深处还有净坛峰、起云峰、上升峰三峰,合称为巫山十二峰。这三峰究竟藏在哪里呢?在青石镇,杜明岑决定弃船上岸,继续调查寻访。但是,沿崎岖的山路攀缘而上,天色渐黑,万籁俱寂,群山莽莽,难觅路在何方。行至半山腰,天已经很黑了,好不容易寻到一户山民邹方政的家中。听说是天津画家长途跋涉来画三峡,邹非常热情,点着蜡烛给他们做饭。饭后,奔波了一天的海龙和部队向导小刘,倒头呼呼就睡。杜明岑却又与山民拉起家常,谈起净坛三峰的方位,邹方政很熟悉,并告诫他说:“去年,有个日本考察队来找净坛峰就是我带着去的,可是路非常难走。当地人说‘净坛无路可集仙’,您那么大岁数吃得消吗?”

“那离这儿有多远呢?”杜明岑问。

“我走,要一个半小时。您走,就得看您老的体力了。”

海龙不同意杜明岑去,怕出危险。因为离津时其父再三嘱咐他,一定保护好杜明岑的安全。可杜明岑很坚决地说:“不行,好不容易有这个机会,不去,我会终生遗憾的。”想起毛主席“神女应无恙,当惊世界殊”的豪迈诗句,他感到精神的鼓舞,仿佛有了无穷的力量。

清晨,吃碗面汤,他们就急匆匆出发了。路越走越险,狭窄处只能单人侧身而过,一边是万丈悬崖山涧,一边是随时有塌方危险的山坡,不时还有石头滚落到小路上,一不留神踩在上面,心惊肉跳。邹说:前不久当地开发旅游资源,一位旅游局副局长在探勘时就在这里滚下悬崖牺牲了。杜明岑背着画夹,拄着木棍儿,一步步坚持向上攀登。行进中,他几次叮嘱海龙:不管发生什么情况,一定保护好那些画卷。

十几里山路,他们足足走了四个多小时,中午时分,云雾缭绕中的净坛峰终于露面了。杜老擦擦脸上的汗,支上小马扎,打开画夹,立即动笔。凝神望去,那云中古刹般的巨石矗立峰顶,充满神圣肃穆之感。与之并肩的起云峰、上升峰等,峰峦起伏,怪石兀立,有的像文人读书,有的似张果老下凡……它们以栩栩如生的造型展现在远道来访的画家面前。杜明岑将这些平常难以见到的形象,一一绘入巫山十二峰那苍茫秀美的山水长卷。

从重庆沿江而下,杜明岑边走边画,不少鲜为人知或被忽视遗漏的景观,也都被他描画下来。在秭归,建在江心岛的庙宇嵯峨的流来观;在大宁河,建筑精巧古风犹存的大昌古镇;在万县,大诗人李白住过的深山村落……凡被当地人提及的景观,杜明岑无不涉险亲历,予以描画。

杜明岑作品 翠屏峰

留住难忘的一刻

三斗坪本是一个默默无闻的长江小镇,因三峡大坝在这里兴建,顿时变成万众瞩目的焦点。它是杜明岑三峡写生的最后一站,也是最重要的三峡全景的点睛之笔。令人担忧的是,半个多月前,还在奉节时就得到消息:大坝工地停止接待一切外地宾客,原已联系好的接待渠道断线了。杜明岑想事已至此,先不管它,按原计划画下去。他坚定地对海龙说:“车到山前必有路,咱没路也要找到路!”

他们赶到湖北秭归县。经多方联系,凭借天津警备区部队首长的介绍信,杜老找到当地县武装部的黄部长。说来也巧,黄部长当教员的妻子酷爱绘画,听说天津的画家来了,立刻登门看望,还要拜他为师。杜明岑欣然同意,并提出去三峡大坝现场写生的想法。黄部长大手一挥,爽快地说:“要得,您这么大岁数还跑几千里来画三峡,这个忙一定要帮的,明天坐我的车去。”

司机姓陈,五大三粗,是个热心厚道的汉子。第二天清早,乘车出发,沿专用公路很快来到三斗坪工地。由于大坝截流工程实行封闭式施工,整个工地都被围墙围了起来。11月8日,大坝合龙那天,很多嘉宾都要来,戒备森严,到现场要通过五道严加把守的卡口。仗着司机路熟又挂有军车牌照,顺利地通过一道道卡口,直奔坝址中堡岛。

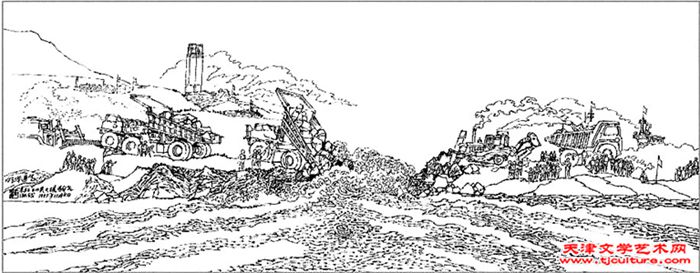

汽车在制高点坛子岭停下,杜明岑“噌噌噌”快步登上山头观景台,顿感这工地场面太大了,一时竟不知如何下笔才好,有幸能亲笔画下这宏伟的水利工程,兴奋激动之情难以言表。观景台直径仅数十米,周围都有铁栏杆遮挡视线,他开始半弯着腰把画夹放在护栏上画,到后来索性趴在地上画。远景气势如虹的西陵长江大桥,中景规模宏大的五级船闸工地,近景花团锦簇的观礼台、三峡工程展览馆,尽收笔下。从上午九时到下午二时,杜明岑平心静气整整画了五个小时,尺素相接,完成了气势恢宏的三米长卷。

抽空吃几块饼干,喝点矿泉水,他又匆匆赶到观礼台前,从正面角度画了一个特写场面。刚擦把汗,司机小陈赶来催促:“快收摊吧,六点就戒严,咱们赶快到龙口跟前看看,杜老师能画就再画一张。”工地静悄悄的,很少人影,大江截流的龙口处严禁入内。机灵的小陈驾车跟在一位领导专车的后面,沉着地开了进去。车刚停稳,杜老拿起画夹直奔江边,选准角度,一屁股坐在地上,不管三七二十一又画起来。停泊在江心的水文船、盘旋空中的直升机、堆积如山的石料场、严阵以待的特大型翻斗车……构成了大坝截流前中国画家绘就的最后一幅图画。

这一天,杜明岑喜获丰收,完成了大、中、小三幅工地速写。晚上回到秭归,黄部长问:“杜老师今天画得怎么样?”

“你可真救了我的命,帮了我的大忙,这一辈子也忘不了,我要画一幅最好的画送给你。”杜老高兴地说。

在杜明岑心中,三峡写生是他生命中一次最重要的攀登。没来之前,他对三峡工程就有许多思考:唐诗宋词里的三峡是否会成为绝响?百万移民是怎么回事?……他要描绘的是融入自己思考的今日三峡,站得高望得远,热爱生活满怀激情,与祖国和人民共呼吸。这使他的三峡画作不落窠臼,别有特色。

1997年11月8日上午,大江截流。清晨,薄雾笼罩,朝阳还隐在山后。杜明岑早早地与上万名群众一起,登上主席台对面的凤凰山。作为置身工程现场的一位画家,他激动地挥毫不停。一画秭归移民新城新貌;二画万众登山观截流;三画龙口合龙庆成功,直到大江截流完成。凤凰山上人山人海,身旁身后挤满围观的群众,他却浑然不觉,完全进入物我两忘的境界。

有家外地的报纸和武汉电视台的记者见缝插针采访他,对这位天津老画家表示由衷的敬佩。一位青年工人自始至终在杜老跟前,专注地看他作画。“您这么大岁数,还从天津赶来画画,对三峡感情很深啊。”他说,自己是第一批到三峡大坝施工的工人,为这一天已整整干了七年,今天龙口截流,他的岳母、妻子和孩子都来了。下午三点半,中央领导向世界宣布“长江三峡截流成功”时,他们都不约而同地兴奋地跳了起来。那青年工人眼含泪花,掏出一瓶白酒,邀杜明岑共饮,庆祝大坝合龙,祝他三峡写生圆满成功。

杜明岑作品 三峡大坝截流激战速写

捕捉美的瞬间

对于画家来说,生活为源,造化为师,创造为美。生活中处处存在美,真正的画家要善于发现美,用手中的笔艺术地再现真善美。杜明岑连续四十天的“三峡行”,无论在车上船上,还是在住所山民家中,无时无刻不睁大眼睛,随时挥毫画下难得的美好瞬间。

为接近群众、了解民情,他乘火车坐硬座,乘船住底舱,与山民坐在一起吸烟、喝酒、摆龙门阵,随身的记事本不知记下多少画作素材。江轮上,他不坐船头坐船尾,这里视野开阔,江风猎猎,常有更好的画面捕捉角度。轮船烟囱冒出的烟灰钻进脖子里扑在脸上,身边围观的船工游人挤挤挨挨,却使他感到温暖快乐:这时,创作的灵感常有如神助。

在租来的渔家船上水路画峡江,两岸山石引起画家极大的兴趣。几亿年造山运动形成的三峡石,鬼斧神工,造化奇妙。山体表层各式各样的积层石、鬼脸石、屋漏痕石等形状、纹路、构造各相迥异,千变万化。第一次如此近距离地观察和描绘它们,杜明岑觉得实在太美了,他深感以往山水画中的斧劈皴、披麻皴、云头皴等技法,已远不能表现三峡石的瑰丽多姿。

船过牛肝马肺峡,他见一山民背着背篓,里面装着头肥猪崽,正沿江边狭长的高台阶拾级而上,与江边奇特的石岩相映成趣,忙叫停船,立即取笔描摹。中午,该吃饭了,海龙喊破嗓子都没有回音儿,直到把鱼汤送到他手中。小船上条件很差,烧饭锅没有锅盖,舀的是浑黄的江水,饭碗比画画用的色碗还脏,一条鱼剜去内脏扔进锅里煮熟了就吃,杜明岑却吃得有滋有味。

在小三峡,两岸青峰蔽日,水流湍急,江风嗖嗖吹来,忽地落起冰凉的细雨。杜明岑套了三件衣服,又租了一件迷彩服,仍难挡寒意,搓搓手、哈口气,接着再画。祖国的大好河山,他越看越喜爱,简直笔不离手,手不能停。一青年船工主动为他撑起雨伞,聚精会神地看他作画。云收雨止,船工不好意思地对他说:“我很喜欢画画,可这儿太闭塞了,真想拜您为师。”杜明岑热情地说:“咱们离得太远了,我把名片留下,以后可以书信联系,现在只能边画边给你讲讲。”

真诚地拥抱生活,不仅“身入”而且“心入”群众之中,给予画家用之不尽的创作灵感。长江有许多停船码头看似平淡无奇,杜明岑却感觉是反映川东风情的最好窗口。在万县码头,登上数十米高的江岸俯视江边,各式各样的江船靠近码头,路边摆摊的、叫卖的、等船的……各色人等熙熙攘攘。杜明岑选了一处土坡席地而坐,不顾身旁的垃圾和路人扬起的灰尘,打开画夹放在膝盖上,将眼前江景一一收入画面。挑着圆竹篓的山城妹子,并肩坐着等船的情侣,正在撑篙起锚的老船工等各具神态。停靠在码头的客轮、游轮、货船有百十来艘,绵延数里,形成庞大的船阵。远处帆樯点点,青山如画,大江东去,波光粼粼。行笔至此,他不禁想起《清明上河图》,那才是真正有生命力的不朽画作。自己不正在向这个目标努力吗?为此吃苦受累,他觉得值,他认了。

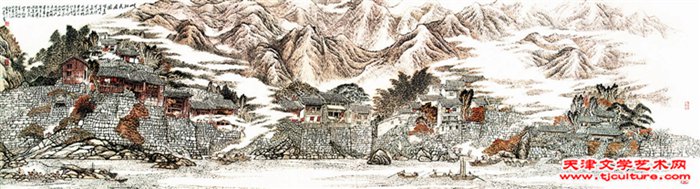

先期修建的三峡移民新城在秭归县茅坪镇,已初具规模。1997年11月6日这天,画完大坝工地全貌,已连续三十多天采风写生,马不停蹄,难得休息。杜明岑当时已年过花甲,体力也大不如前,与人说着话竟打起呼噜。大家劝他好好歇一天,攒足精神,好画最后的大江截流。转天一大早,他却背着画夹悄悄走出住所,来到镇上的移民小区。他静静地坐在马路边的沟沿上,边绘画边欣赏这美丽的新城:宽阔的大道,浓绿的树林,漂亮的街心公园,新颖的街心雕塑……无不生机盎然;山坡上,一排排两层小楼的移民新居白墙黑瓦,鳞次栉比。人们安详地坐在屋前喝茶聊天,或者做着家务,一派安宁祥和的气氛。一群小学生放学了,像快乐的小燕子纷纷“飞”进他的画面。一位四十多岁的中年人走过来,问他说:“老先生,我看你一直在画,够辛苦的,您多大岁数了?”“属鸡的,六十四啦,今天正好是我的生日。”也许与三峡大坝真有缘分,11月7日这天,恰逢杜明岑的生日。那人不禁肃然起敬,对学生们说:“娃子们,快给老先生祝寿,唱支生日歌吧。”中年人把他请进自己的新居。杜明岑站在新居的阳台上瞭望前方:秭归新城一派新貌,工地上空成片的气球高高飘荡,五颜六色的旗帜迎风招展,正在等待大江截流这一举世瞩目的时刻。

此刻,杜明岑的心情恰如奔腾不息的长江水,能用自己的画笔把握千载难逢的机遇,描绘祖国的壮美河山,描绘人民大众改天换地的壮举,是多么幸运,多么值得。

杜明岑作品 峡江民居图

此次长江三峡写生,杜明岑创作书画诗词330余件,留给沿途群众干部绘画作品50余幅,收集保存了大量三峡资料。在人生暮年之际,能够远赴西南采风写生,欣赏美创造美传播美,描绘和留下三峡水利工程的壮阔景象,作为一名书画艺术使者,一位中国画家,他得偿宿愿,今生无憾。

来源:天津文学艺术网