喻建十国画——格高意远 万类由心(图)

天津文学艺术网讯:(逄金艳) 喻建十,1959年12月出生。天津美术学院学术委员会主任、中国画学院教授、硕士研究生导师,天津市级教学名师。中国美术家协会会员、美术教育委员会委员,中国书法家协会会员、教育委员会委员;中国文艺评论家协会会员;天津市书法家协会副主席、天津市中国画学会副会长。

自幼师从外祖父、天津美术学院教授王颂余学习书画。1985年毕业于天津美术学院绘画系中国画专业,留校任教。1996年毕业于日本大阪教育大学研究生院,获硕士学位,后任教于日本明海大学,2003年底回国。

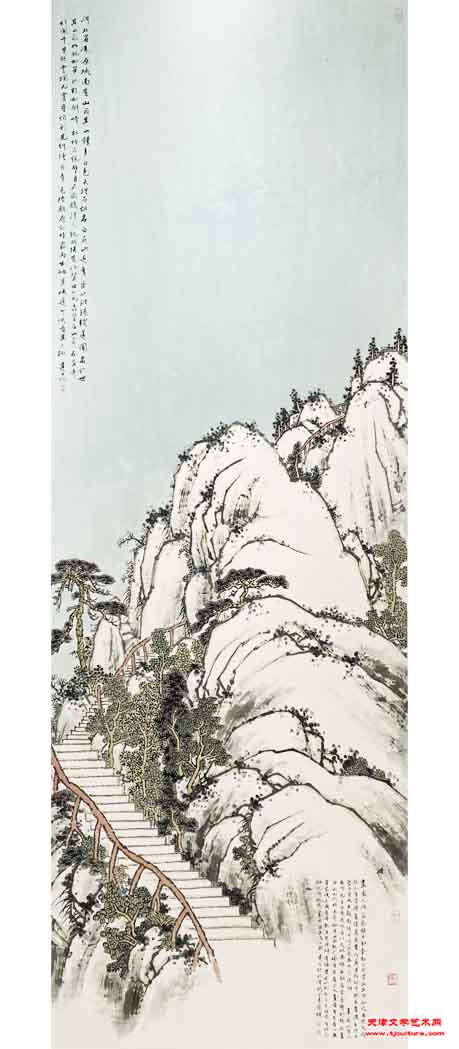

《危岩虬松有本性》234cmx53cm

若言传达山水之神韵,山水画自创立迄今各有表现之法,更以五代北宋诸家为上,或气势撼人,或静谧超然。山水画有小我之境,亦有大我之境,若归于建十先生,当言大我之境。其言:“山水画为民族造像,此乃大我也,非作者小我之外化,若以此为切点,画作自当非同小可,余虽不敏,愿身体力行之。”建十先生不敏之语可称言辞谦虚,其身体力行可谓笔耕不辍,由此,艺术创作多有所获。从他诸多的作品里,可以看出他喜画大山大水,江河大川尽展于笔下,浩然正气跃然纸上。

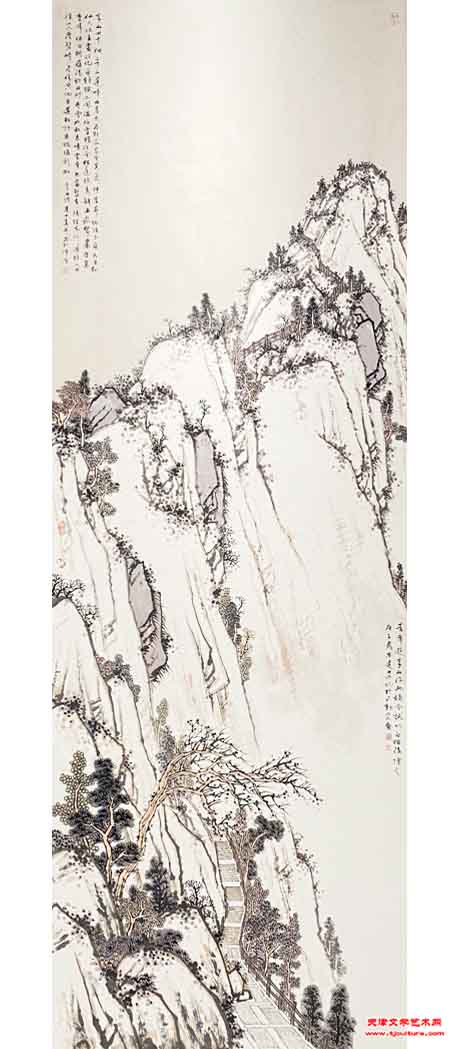

《晶莹奇山色陆离》234cmx53cm

建十先生作山水,以荆浩、范宽之法度作为构架,又以倪云林、董其昌之气韵为指归。在这种结合中,他试图找到属于当代社会体系内的人文价值,并以艺术史家的眼光与角度来探视当代绘画和发展个人绘画,为此他不懈地努力着。在建十先生的作品中,亦看得出他曾远师渐江等先辈,并受益匪浅,但其山水整体气势则直追北宋诸家。面对他的作品,我们可以作简单的推想 :画面中那些巨大而若隐若现的岩石或山体造型,已经在他的脑海中由清晰而变得模糊了,不再受具象再现的限制,而能够得以自由发挥与创造,它沉稳壮观,望之令人兴叹。这种视觉冲击较之北宋山水并不逊色,但在情绪激昂方面,或有过之。再言形式组构的复杂性,在建十先生的画作中,这种复杂并非单指具体形式而言,因为笔法和墨法转化之多而显得多变,这也将观者的注意力转向画面的构图本身。由线条和块面构成的结构的突兀性,并非是对北宋山水一成不变的翻版,而是令人耳目一新、心情为之一振的新的形式的创造。在他的画面中,有着由浅入深时的不同阶段的运动感,有着整个构图的明了安排,若说其妙处,则在于成就了现代巨嶂山水的特质,颇具上国气象。

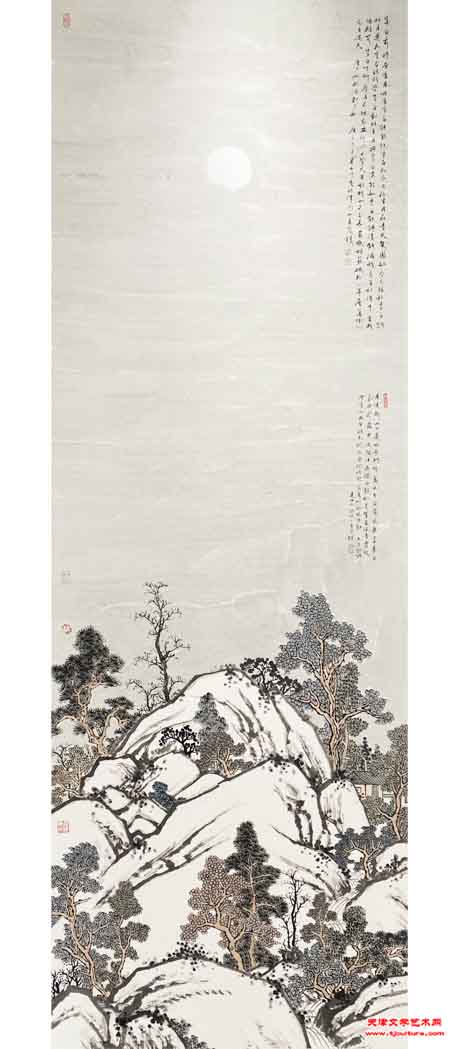

《月色清幽入梦来》234cmx53cm

建十先生刻画山石地表的皴法有着自己独特的体验和感受,带有一种鲜明的跃动感。而在一些作品中,他以块面塑造宏伟山体的描绘方式,使得这种画作风格有着明净的几何特质,却依旧能与宋式山水中的宽阔感和实质感相协调地展现于画面之中,我们可以将之视为山水作品中抽象的块面构成。同样,我们也可以将之视为纯粹的几何形式塑造。依凭固有的视觉经验,建十先生的作品也可以说是在人为秩序和自然秩序间的一种交流。这种自然秩序或许就是中国人所说的“理”,唯其有理,故可达心。在“心理”的统驭下,其艺术形式和他理想中的山水形象也逐渐融为一体。

如果说建十先生在作品中仅仅是捕捉到了山水的形貌,显然是不妥的。在以风格要素来表现精神心性和人文价值方面,他与同时代的其他山水画家相比来得更为明了。如果要问他的作品是否传达了山水的灵气与精髓,则要从其画面里寻找和感受任何可资捕捉的自然神韵。在有山有水的画面造境中,对水的描绘是被无限扩张的,虽然山体宽大厚实,但因中景扩张之因,画面略显不安,从而在空间上创造出一种奔放不羁之感。建十先生曾言及他以倪、董二人韵致气息为指归,当然这是他的理想。倪云林写的是胸中逸气,但并非草草了事,与前辈相比,亦是比较严谨,他内心是静谧清空的。而董其昌则是力倡“复古”,他将宋人的精致和元人的萧散真率结合得很好,有着浓郁的哲学气息。董其昌画作给人的印象最深刻之处,莫过于“笨拙”了,这是一种审美上的提炼。我想,建十先生作品中某些部分是具有了倪云林的静谧清空,但更为突出之处是有了某种程度的“笨拙”之感,故而他的笔法、构图显得那样率直、天真、素朴。

《采秀攀岩不惧险》234cmx53cm

我们感受建十先生的山水作品,与其说是步入画面,不如直接一点说是以身心彻底去体悟。由虚实开合所形成的山水形态和动势,在他笔下有了一种自律性。因建十先生心中所存的山水观念,不仅没有界限山水内在的空间,也没有限制他内心深处的突破力度。于是,在他的笔下,山水变成了一种富有生气的图式,同大化相和谐,与文脉齐律动,偕民族大气共呼吸。

建十先生心中的山水气象和他笔下山水的雄强磅礴之韵度达到了心手双畅的唯美境界。建十先生曾在《不动容斋絮语》中借前人“心穷万物之源,目尽山川之势”之语阐述自己的山水理念,观其作品可感此言不虚。他在艺术大道上的探索又并未因种种社会事务而有搁置,而常用历代先贤自立自勉,以求“将军欲以巧服人,盘马弯弓惜不发”之感,高标既定,求索不止,相信后世画史终有属于建十先生的艺术坐标。

来源:天津文学艺术网