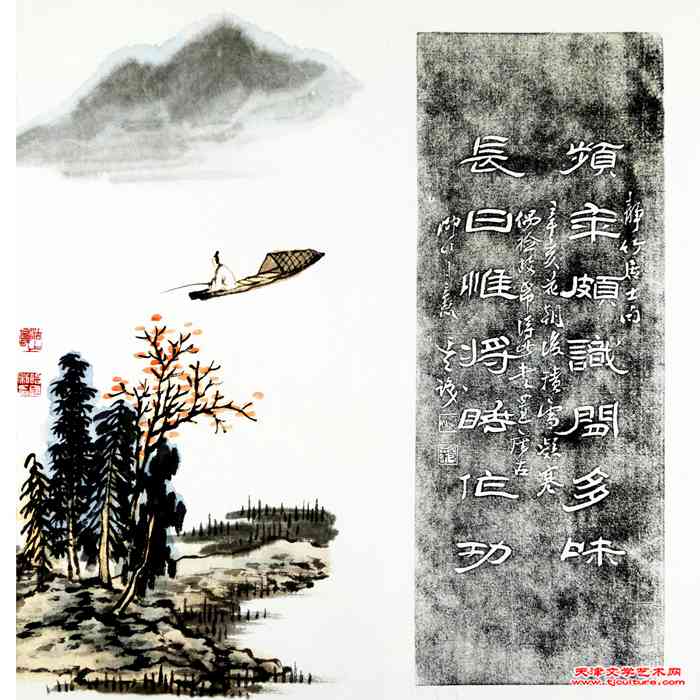

刘毅谈艺——竹间翰墨(图)

刘 毅

天津文学艺术网讯:(高蕴辉报道)竹刻文房历来为文人雅士所喜爱,而竹刻臂搁则是书画家所不可或缺的文房器物。

刘毅的竹刻作品主要以臂搁为多,技法以阴刻、浅刻为主。盖因浅刻是最能体现中国传统书法、绘画艺术的表现方式,刘毅刻竹力求做到以刀代笔。既要完整的表现出书画家的创作意图和个人风格,又能表现出竹刻作为独立艺术表现手段的特征。因此,在其创作中,一方面,努力在提高雕刻技法上下功夫,另一方面注重研究与体会相关画家、书法家的创作理念和艺术特点。同时,也不断向所熟识的艺术家请教。先后得到北派制扇与刻竹大师刘宇先生的悉心指导;以及文化学者姜维群先生、书画家张长勇、曾昭国等诸位先生的指教与帮助。

最近,刘毅根据自己创作与学习的体会和经验,总结了部分创作体会,着于笔端,写成文字。既是对过往创作过程的总结,也作为其今后发展于努力的目标。

刘毅谈艺——竹间翰墨

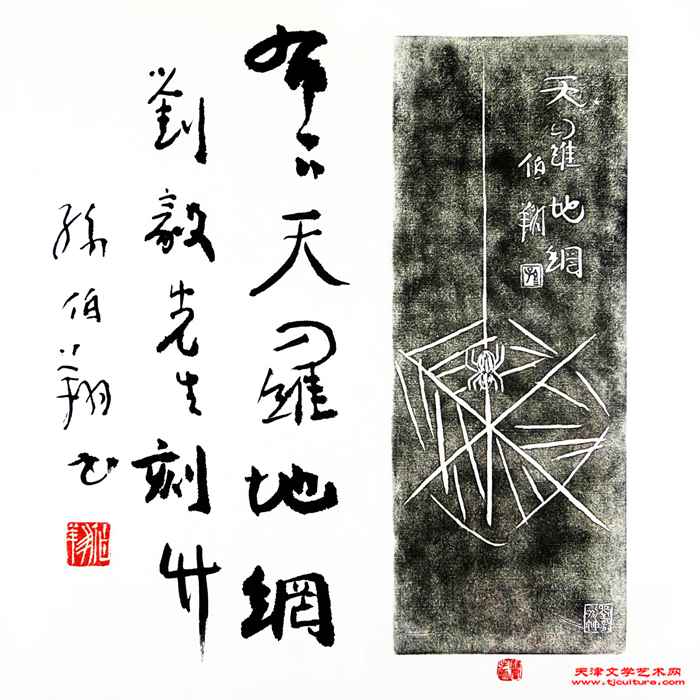

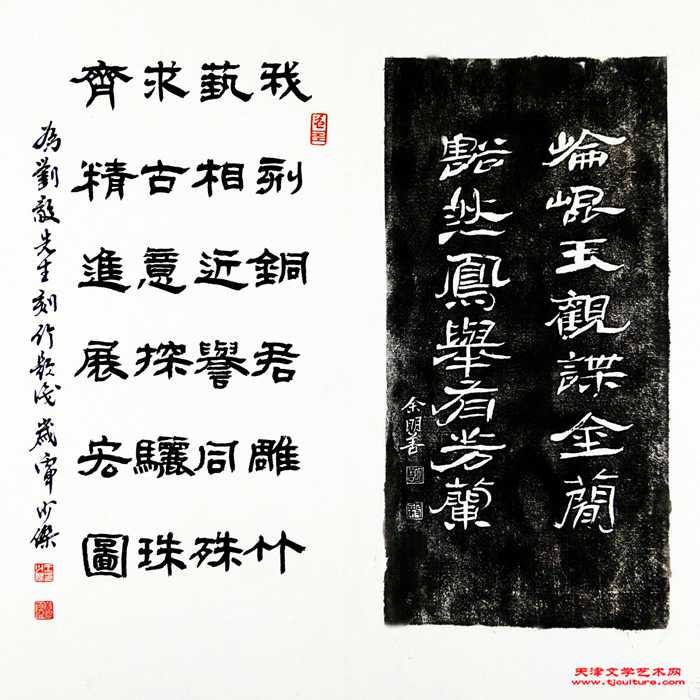

竹刻书法:孙伯翔.题字:孙伯翔.竹刻:刘毅

一、竹乃君子之风

苏东坡在其诗中云:“宁可食无肉,不可活无竹。无肉令人瘦,无竹令人俗”。苏东坡先生很喜欢竹子,宁可不吃肉,也要与竹为伴。

其实历代文人雅士常有喜竹之癖,因其外直中空,凛凛有节,修竿标挺,自有天地清华之美,被视为最具纯洁、正直的“君子”之风。因此为历代文人雅士作为赞颂的题材。而其材质盈润如玉,被画者在笔筒、臂搁上施以书法、绘画,刻竹人持刀如笔,于竹材上刀笔纵横,自是创造出一番别致的艺术天地。

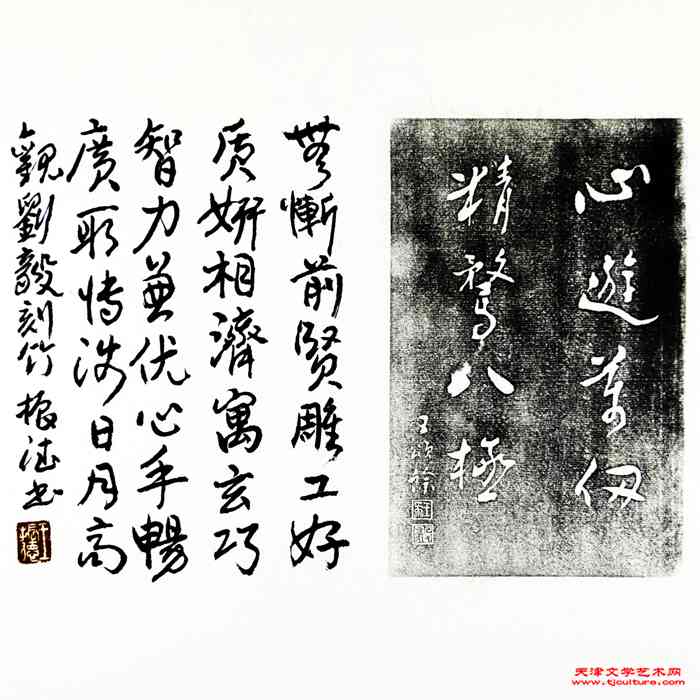

竹刻书法:王颂余.题字:王振德.竹刻:刘毅

二、浅话“臂搁”

竹刻作品是历来文人雅士所钟爱的器物,而其中臂搁、又是其重要品种 。

臂搁是书画家运笔时承腕枕臂的器物,前人担心袖长,怕把写好的字蹭到;天热时又恐汗水玷污纸张,故取一竹板垫手臂,故称臂搁,又称“搁臂”或“秘阁”。臂搁是书案的重要饰物,其表面略凸,近于平面,适合镌饰书画,使用之外更具欣赏、把玩的功能。故颇受文人喜爱。现今写字的人,写大字的多,因此要站立写,臂搁就成了摆设,因此强迫自己用臂搁,用了臂搁,就得伏案书写,人坐下来了,心也就静下来了。

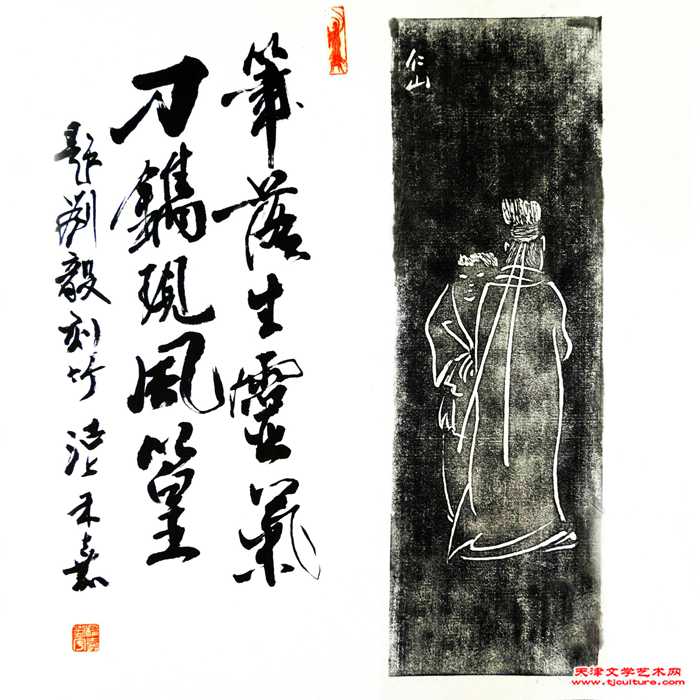

竹刻绘画:曾昭国.题字:刘宇.竹刻:刘毅

三、刀笔浅刻

清末著名学者,著有《古玩指南》的赵汝珍曾说:“竹刻者,刻竹也,其作品与书画相同,不过以刀代笔,以竹为纸。”

竹刻之所以能与书法、绘画结合,盖因其在各种艺术形式中自由度最大,发展也最充分。竹刻与主法的结合主要在笔筒、臂搁等文房用品上体现得最为充分。而用浅刻手法将书法墨迹施于竹面,以浅刻为主,以平刀、双刀刻法,最能体现书法的用笔的提按、顿挫和笔锋的中侧、顺逆等变化。在具体创作中应更多的借鉴古代碑刻,文人篆刻及传统文人制器作铭的表现手法与技巧。所刻内容如果是自己熟悉、了解乃至师长的书法家作品,则更能体会书者的创作手法,情感所托,也就能更好地表现出作品的风貌。

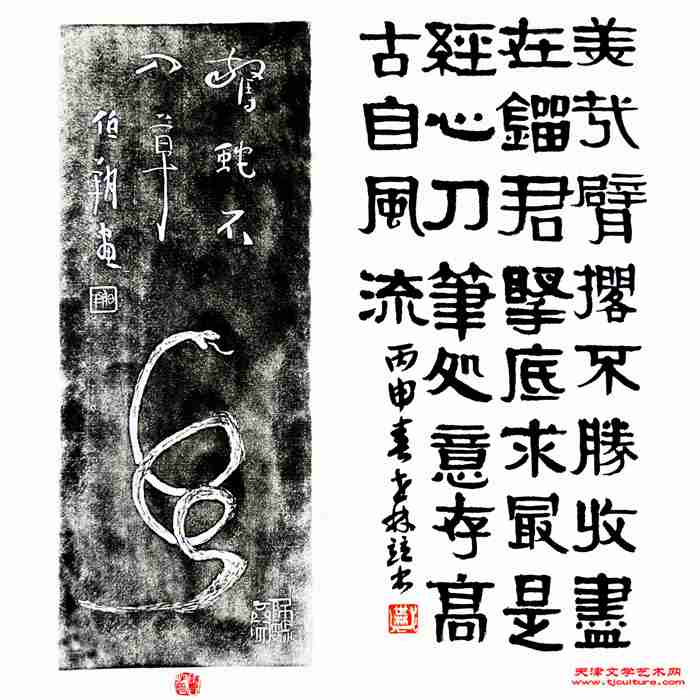

竹刻绘画:孙伯翔.题字:曲世淋.竹刻:刘毅

四、竹刻非附庸

现代竹刻大师金西唐先生曾言:“竹刻岂能成为书画之附庸。”

竹刻与绘画的结合,对于提高竹刻的审美品位,丰富其表现手法与文化内涵是十分重要的。但竹刻与绘画结合也难免成为对绘画外在形式的描摹。因此刻竹者在表现绘画作品原貌的前提下,充分发挥雕刻作为立体艺术的本质。在表现书画笔墨意趣的同时,应充分展现雕刻的意趣,避免一味以刀痕表现笔墨,发挥竹刻作为三维艺术的本质。

竹刻书法:龚望.题画:曾昭国 .竹刻:刘毅

五、闲睡之道

“频年多识闲多味,长日惟将睡作功”,这是龚望先生书录前人的句子。在其题款中有“偶捡故纸,专置座右”,可见其对此句的偏爱。有曾与老先生交往的朋友说,龚先生好睡,不是确否,但从照片中看先生总是给人一种安详的神态。这主要是其学养与修为的结果,但我觉得“闲”和“睡”也是其中重要的因素。现在人们都讲养生,方法五花八门,各有各的道理。但其实“闲”和“睡”应该是最简单,最接近人体生物规律也是最行之有效的方法之一。而且许多艺术大师的传世之作也多得益于“闲”、“睡”之中。

竹刻绘画:曾昭国.题字:张长勇.竹刻:刘毅

六、竹端精妙

王世襄先生在致友人的信中说:“其实田间的小草小花、一草一木、一果一实、一兽一鸟都可刻竹,景不必多,集中精力,搞一小块,在这小块中精愈求精,其他部位任其空白,这样容易见成效”。董桥先生在其谈刻竹的文章中提到“竹刻秘阁(臂搁)贵在素雅、清淡,尽量留白,刻花卉的一心只求刻得清素,一剪寒梅,一枝红杏,一绺幽兰。”

二位大家所言正是中国文人作品的神韵与意趣所在,而将这些带有文人意趣的画意表达于竹端,作品自是脱俗。

竹刻绘画:曾昭国.题字:臧克琪.竹刻:刘毅

七、摩挲古意

古建筑园林艺术大家陈从周谈到自己玩竹是“日里摩挲,夜藏被窝,古意渐出”。在各类为文人推崇与喜爱的文房器物中,竹子臂搁是最易上手把玩的。磁器、玉、石虽温润,但易磕碰,把玩时要小心谨慎,生怕失手而摔坏。而竹子器物则不用有此担心,在把玩时身心是完全放松的,不用担心失手,而且越上手摩挲越有古意。摩出了竹器的古色,就摩出了岁月的沧桑,也摩出了一份宁静与安详。

竹刻绘画:曾昭国.题字:王树秋 .竹刻:刘毅

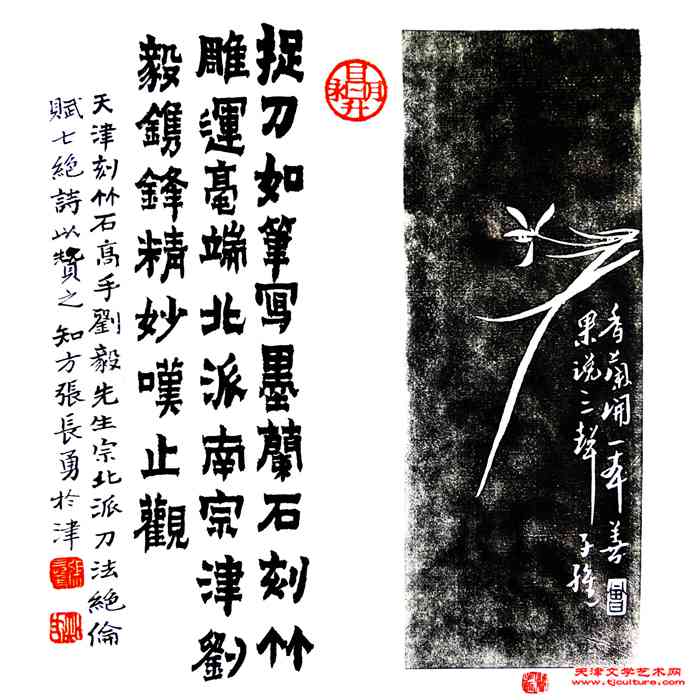

八、书卷气与金石趣

“年年为恨诗书累,处处逢人劝读书。试看潘郎精刻竹,胸无万卷待如何”。这是郑板桥赠清代乾隆时刻竹高手潘西凤的诗句。潘西凤刻竹注重追求个人意趣,崇尚高洁、雅致、清新的艺术风格。而这些与其饱读诗书、学养丰厚密不可分。

文人刻竹应是由文人和富有文化修养的雕刻家的结合,优秀的作品是集诗文、书法、绘画、治印、雕刻、传拓于一体的多种艺术手段集合一体的综合性作品。因此读书对画者和雕刻者来说至关重要。文人刻竹以阴刻为主,刀法简率拙补,注重表现作品的“书卷气”、“金石趣”。

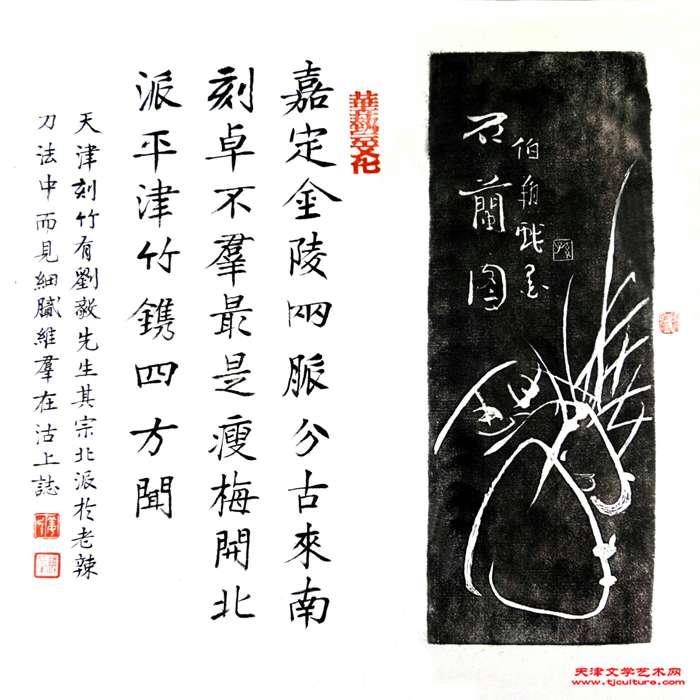

竹刻书法:余明善.题字:王少杰.竹刻:刘毅

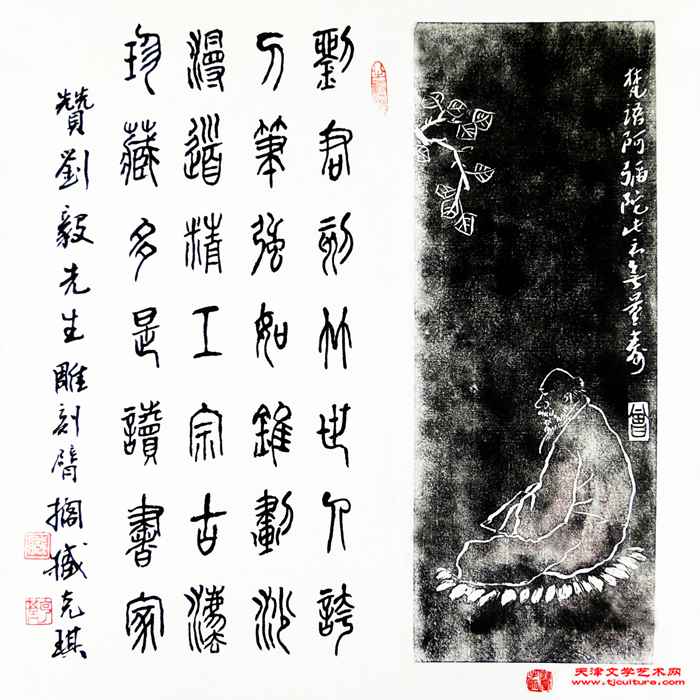

九、文人刻竹

艺术作品有文人、匠人之分。刻竹、刻石亦然。匠人雕刻只是简单的临摹,复制出原作的形式,而不能融和自己的思想及自己独特的表现技法。而文人刻竹,则不但要将原作的形式精确无误的表现出来,还要通过自己日常积累的文化素养,多年练就的娴熟的技法通过刀法的精细、深浅、强弱、曲直的变化将原作品的神韵表现出来,以达到《竹人录》所述“深浅浓淡,勾勒烘染,神明于规矩之中,变化于规矩之外,有笔所不能到,而刀刻能得之。”的境界。

竹刻绘画:孙伯翔.题字:姜维群.竹刻:刘毅

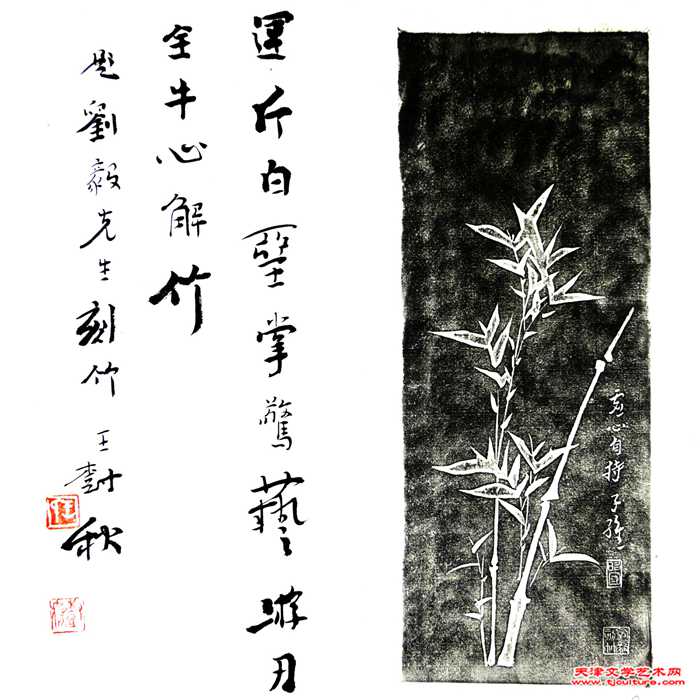

十、化刀为笔

搞艺术的人,不应只局限自己的艺术门类,而应多方的借鉴汲取其他艺术形式的优点。否则,就会停滞不前。自己从事印钮雕刻20余年,制钮两千余方。初以形似为主,继而追求神似,但刻至今日,感觉只是局限于印钮领域,难以有新的突破。因此希冀借助于刻竹来增加自己作品的文人意趣,通过镌刻一些大家的书法、绘画作品,来体会老先生们在作品中所蕴含的文化底蕴和高超的笔法与画意。海派书画大家白蕉先生曾说“我有刀如笔,安知笔非刀”,将自己手中的刀,化作书画大师的笔,应是自己努力追求的目标。

来源:天津文学艺术网