天津一如堂书画院画家——林子琪(图)

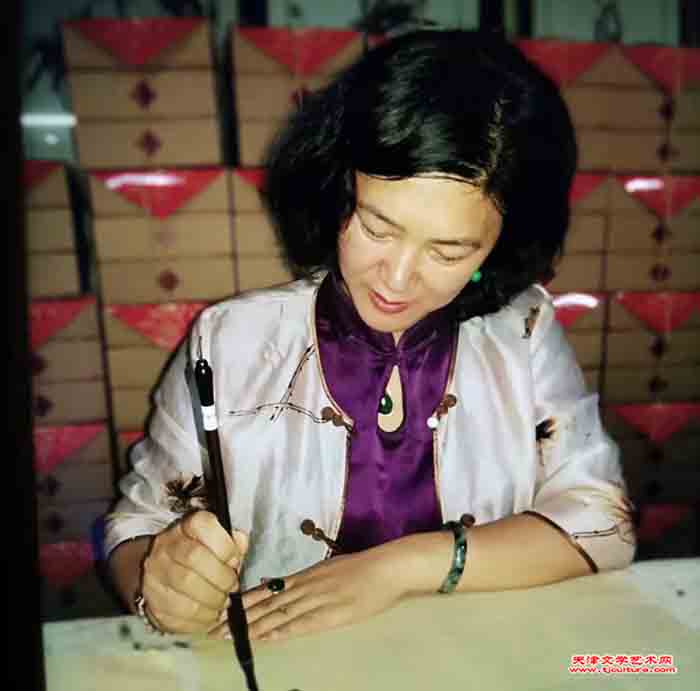

林子琪

天津文学艺术网讯:(高蕴辉报道)林子琪毕业于澳门城市大学,曾就职于安徽省交通厅,后辞职经商于上海。

在天津创业期间,拜在美术评论家、画家周月庆老师名下,从而对美术理论和中外美术发展史有了全新的认识。

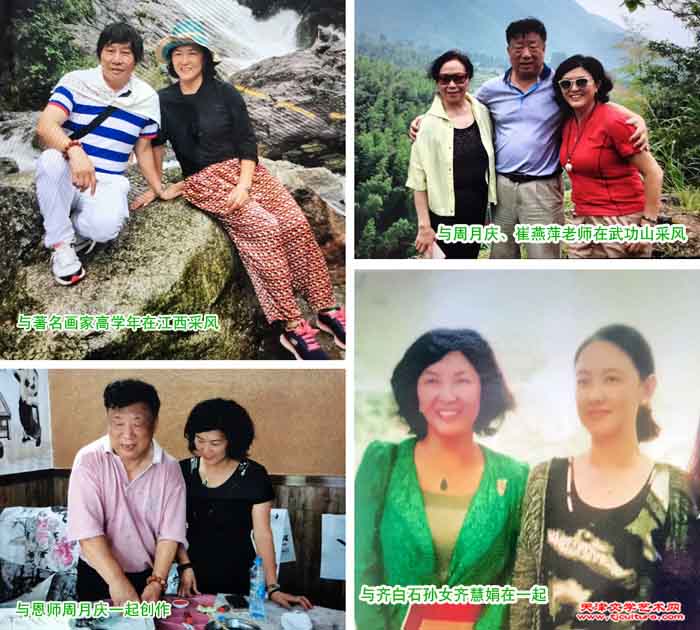

2019年6月和同门师妹胡晶,在《滨海时报》发表文章题目为“探究千古国粹,坚定文化自信。”文章刊出即得到美术评论大师薛永年的赞许。几年中在周月庆老师创办的《一如堂书画院》学习期间,随周老师拜访了诸如霍春阳、薛林兴、唐云来、曹德兆、齐慧娟、康宁、贾广健、孙伯祥、高学年等前辈,并受到前辈的指点。

特别是亲耳聆听了美评大师薛永年的谆谆教诲,对其绘画产生了极大影响和提高。林子琪的作品先后刊登在诸多媒体与报刊上。

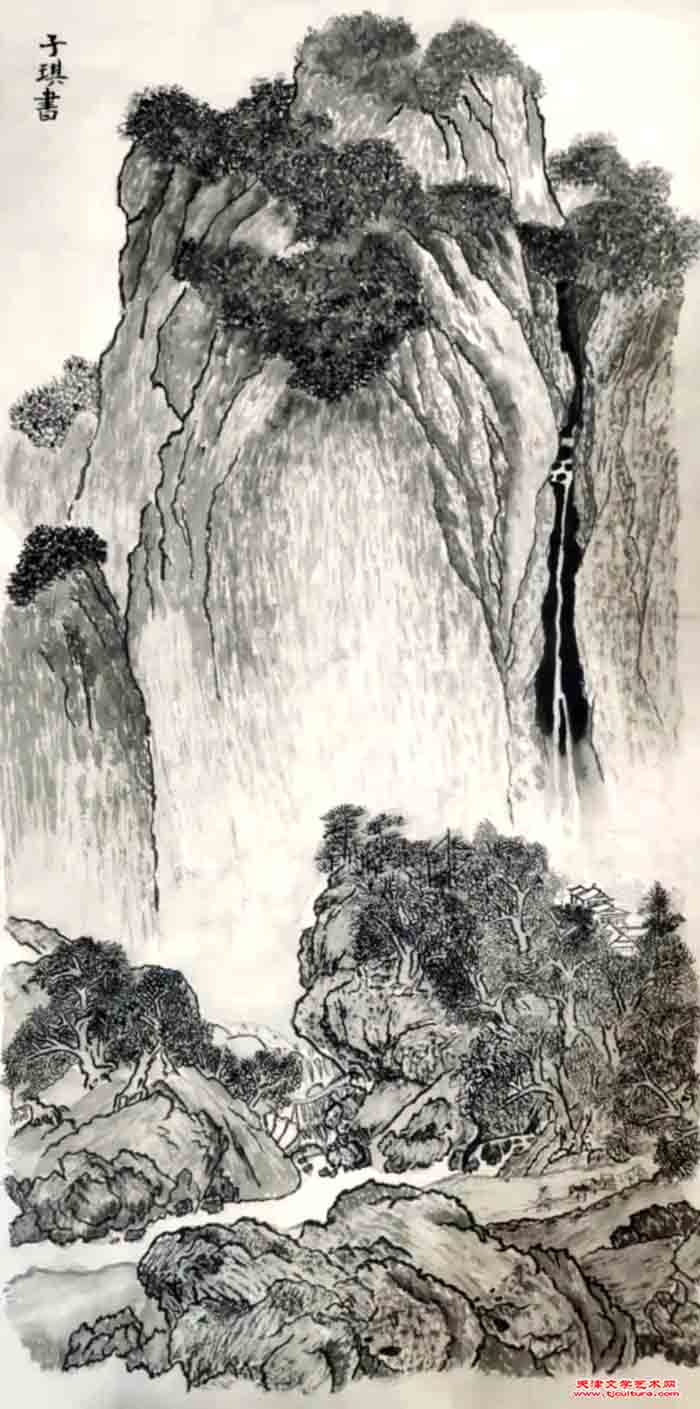

林子琪 国画作品

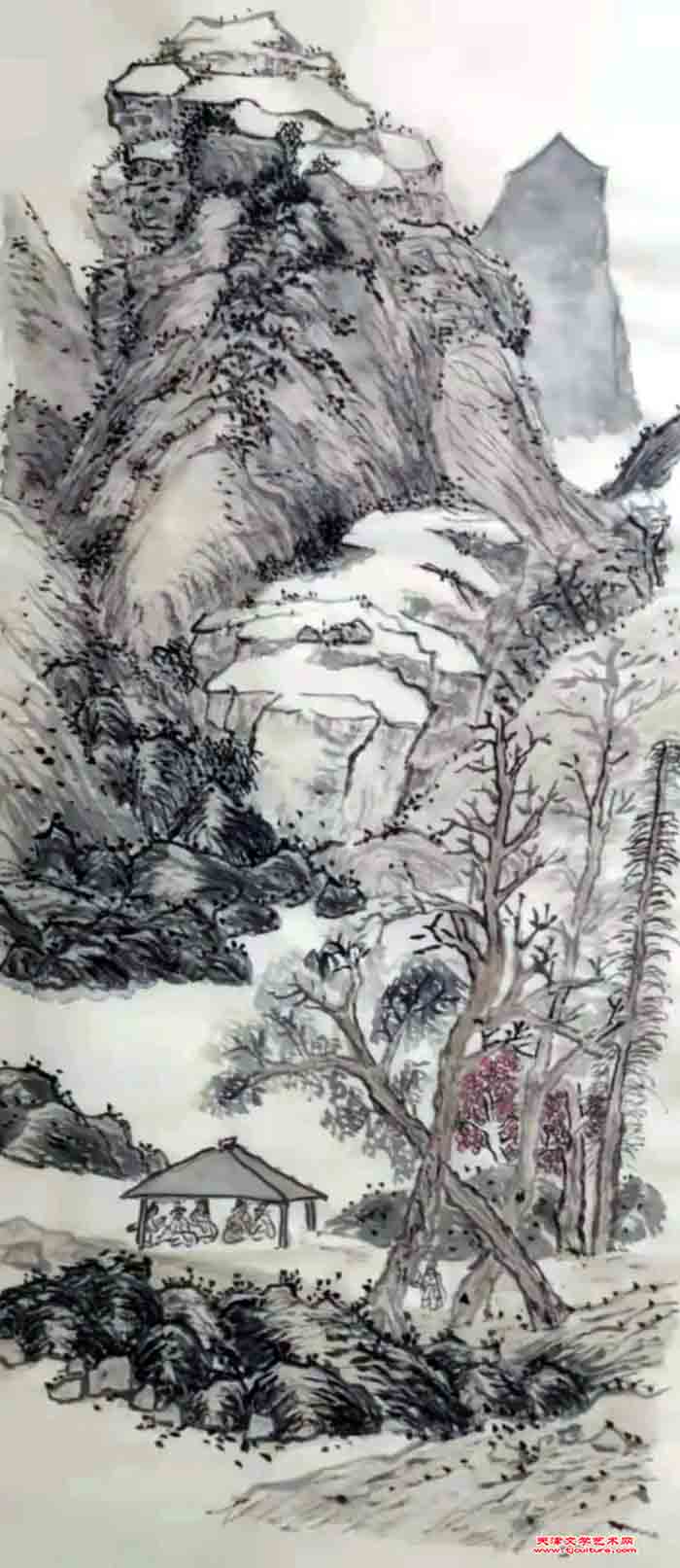

林子琪 国画作品

林子琪 国画作品

林子琪 国画作品

林子琪 国画作品

林子琪与师友留念

探究千古国粹 坚定文化自信

文/林子琪 胡晶

党的十九大报告中提出,要坚定文化自信,推动社会主义文化繁荣兴盛。没有高度的文化自信,没有文化的繁荣兴盛,就没有中华民族伟大复兴。要坚持中国特色社会主义文化发展道路,激发全民族文化创新创造活力,建设社会主义文化强国。

最近我和我的同事在美术史论导师周月庆先生带领下赴京采访了中国美术家协会理论委员会主任、中央美院博士后导师薛永年教授,就“如何传承中华文脉,怎样才能更好坚定文化自信”等问题进行了深入讨论。薛永年教授强调:一个不清楚来路的民族,是一个根本没有前途的民族。在我国五千多年的文明历史长河中,中华民族创造了源远流长、博大精深的传统文化,在世界文明史上独树一帜。中华优秀传统文化就是最能体现中华民族自古以来在建设家园奋斗中开展的系列精神活动,所形成的理性思维模式和积淀的文化成果,这是中华民族最根本的精神基因和特有的中国图腾,是我们在世界文化激荡中卓然屹立的最坚实的根基。今天我们将中华优秀的传统文化上升为中华民族的“根”和“魂”,是我们中华儿女赖以生存的精神家园。

当今社会也有另一种声音,他们认为“传统文化”特别是国学过于陈腐,已无新意,必须“改良”。笔者一年来参加一如堂书画院的学习深有体会:我认为“新意”在不同的历史时期,在同时代不同艺术家的笔下都能不断地“出新”,以画为例:自古至今百花园中花鸟依旧,入画的物象虽然可以进一步开发,但常入画的仍是梅、兰、竹、菊、虫、鱼、禽、兽。但是,把“出新”仅仅理解为画别人没有画过的物象,是不全面的。更重要的是,画家在不同时代、不同环境因其有不同价值观念和审美情趣,可以在描绘旧的物象时,表现出新的立意来。其实,融个人的追求、情趣于笔墨,寓自己的胸怀、意志于物象,也是中国花鸟画的优良传统。试以画竹为例:文同画竹主张“竹如我,我如竹”,他题画赞竹“心虚异众草,节劲逾凡木”“竹得志遂茂而不骄,不得志瘁瘠而不辱,群居不倚,独立不惧”。分明是借竹以喻己为人之修养;板桥之竹堪称神品,但细究其造型,技法较之前人亦无太多不同。何以板桥笔下之竹备受推崇?只是因为他有新的立意。“乌纱掷去不为官,囊橐萧萧两袖寒。”“衙斋卧听萧萧竹,疑是民间疾苦声。些小吾曹州县吏,一枝一叶总关情。”郑燮分明是以写竹直抒胸怀,故有“新意”。当今启功吸取徐悲鸿之法作《朱砂红竹》一派生机勃发的景象,表现祖国欣欣向荣,赋予竹以新的寓意,可见文以载道,画以载道,只要立意新,写重复之物象亦会有新意,反之取新的物象入画,但全然无所寄托,其画也无神、无新可谈。由此可见,心中有自信,手生别样功。

在文化自觉基础上的文化繁荣发展,是文化自信的应有之义和源头活水。以文化的自信建设自信的优秀文化,要求我们每个人保持对自身文化理想、文化价值的高度信心和参与学习实践,高扬我们的文化旗帜,坚守国学文化立场,弘扬我们的文化优势,把蕴于文化自信中的文化责任担在肩上。

老师周月庆每每谈起林子琪时,就一句话,“得意弟子!”

来源:天津文学艺术网