南京大屠杀死难者国家公祭鼎铭文篆刻系列套章及创意长卷亮相(图)

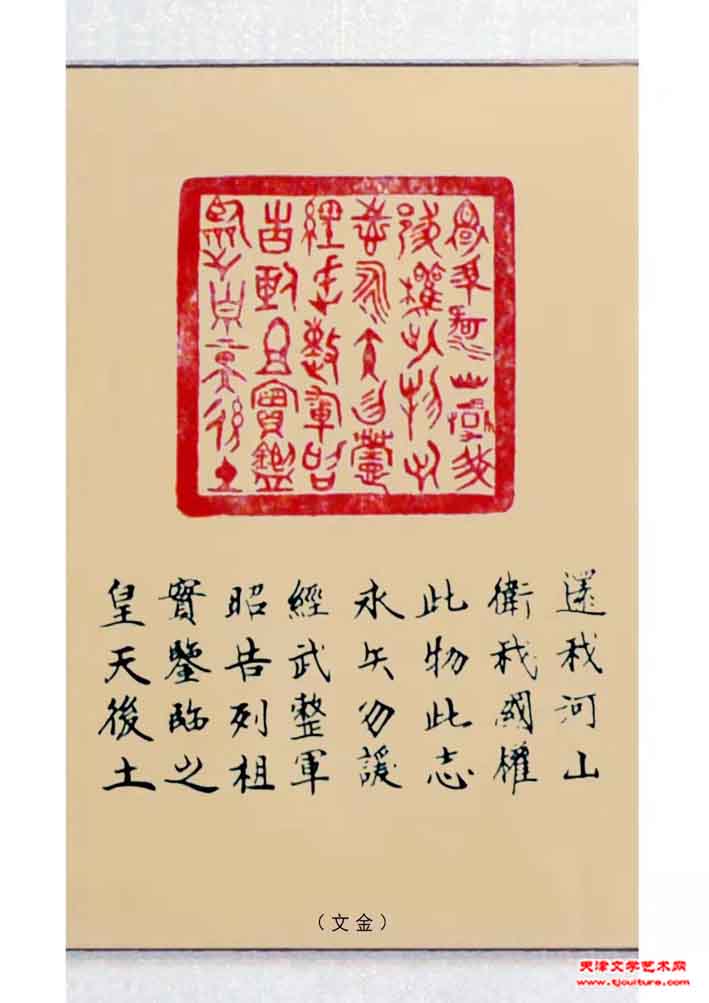

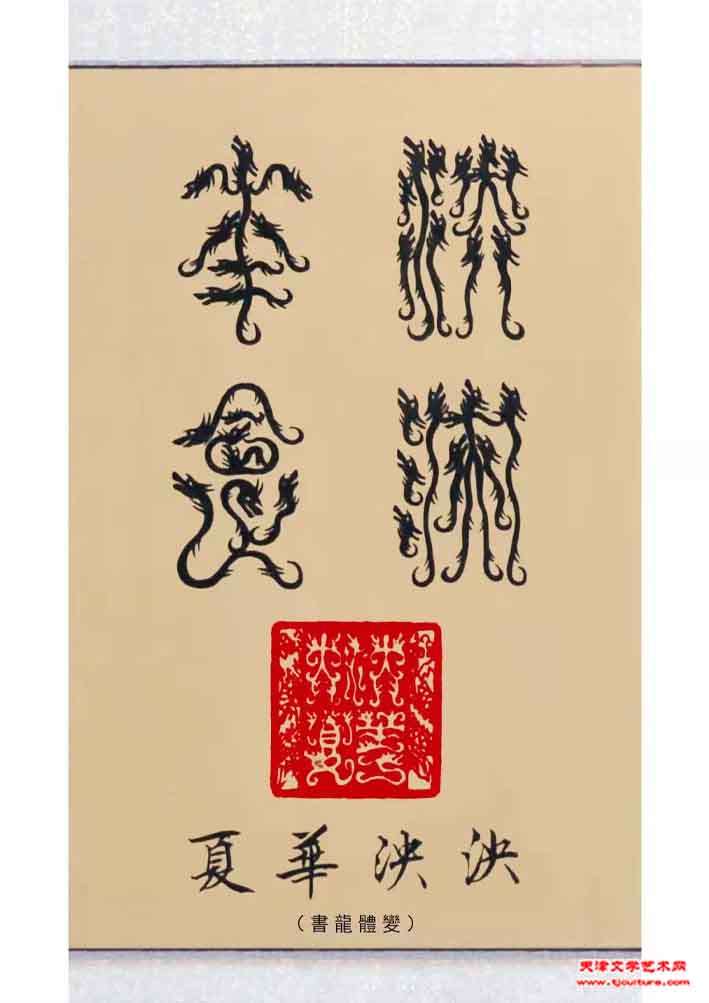

天津文学艺术网讯:(逄金艳/报道) 12月13日是南京大屠杀死难者国家公祭日。近日,南京大屠杀死难者国家公祭鼎铭文篆刻系列套章及创意长卷亮相平津战役纪念馆。本市书画家刘泮书、卢世宏、李卫中三人将南京大屠杀国家公祭鼎铭文用42枚印章篆刻出来,并制作成12米长卷。印章分别用变体龙书、麟书、蝌蚪篆、甲骨文、鸟篆等古文字字体篆刻。另外两方大印作为头章和尾章,分别摘录了毛泽东的《祭黄帝陵》和朱德的《太行春感》。据印章设计者刘泮书介绍,“用印章篆刻铭文不仅寄托了对死难者的无限哀思,也是对中国古代汉字文化的传承。”

南京大屠杀国家公祭鼎铭文系列套章印谱 刘泮书 卢世宏 李卫中 合著

前言

南京大屠杀死难者国家公祭鼎铭文刺破时空,七十年前的一笔血案从岁月深处浮现;穿透历史,点燃今人的沸腾热血。让我们感受墓碑与坟茔之间的沉寂,心灵的罗盘在这里感应强烈:呼逝者安,唤生者强!鼎在源远流长的中国文化史上,有着极其深邃的内涵,占据着特殊的席位,发展成为了祭祀用的神器。用篆刻印谱方法誉写上面的铭文来寄托哀思,其韵味如黄钟大吕般震撼,其气势有翻江倒海样悲壮。其中的感动,请怀着对中华古文化的敬意去读懂。

2014年12月13日是首个南京大屠杀死难者国家公祭日。当天上午10时,国家公祭仪式在侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆举行。在公祭仪式上,国家主席习近平搀扶着南京大屠杀幸存者代表、85岁的夏淑琴,还有祖辈惨死在日寇屠刀之下的13岁的阮泽宇,一同走上公祭台,为国家公祭鼎揭幕。

电视上的画面在中华大地上激荡起排空的巨浪,刘泮书澎湃的情思中,便有了呼应的感觉。爷爷当年被日本兵抓去做苦工的家仇,融入到了民族恨,他要用自己的特长实现古今精神的对话。拾起的洪荒、捧起的沧桑,追寻中国古文字逐渐远去的灵魂,祭奠这些死于日本侵略者屠刀下的无辜亡魂。

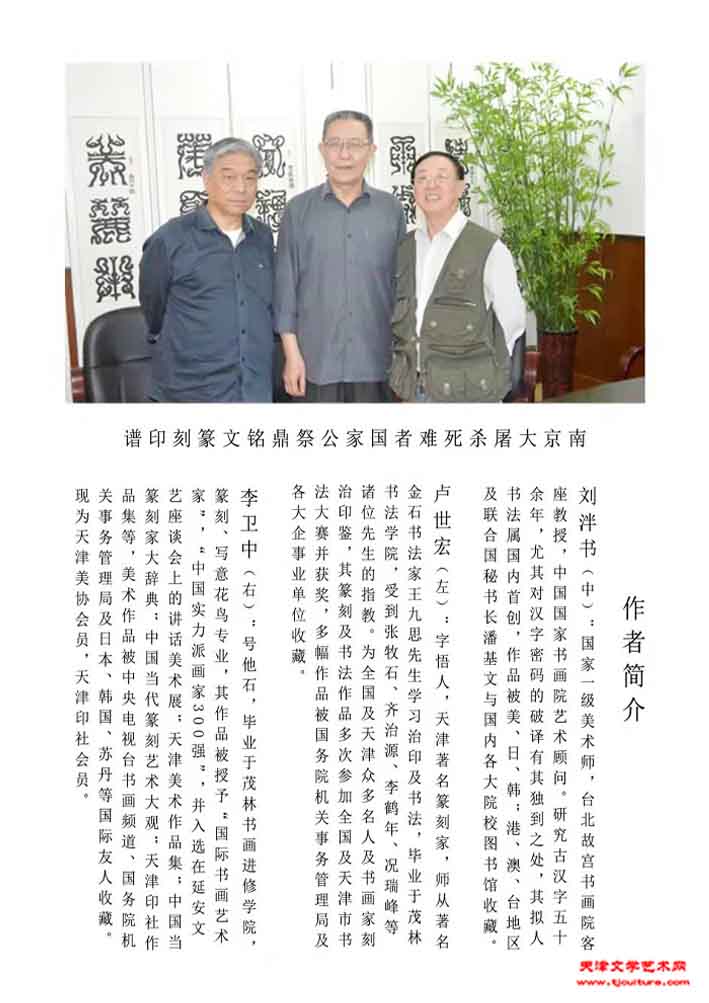

刘泮书是国家一级美术师,台北故宫书画院客座教授,中国国家书画院艺术顾问,对古汉字有五十余年的潜心研究。谋定而动。他招聚来了篆刻技艺高超的好友卢世宏、李卫中,同心干。为对后代人进行爱国主义教育,为弘扬中华古文化留下印记。只为这一信念,刘泮书投入数万元资金,绞尽脑汁地构思设计,精选42种能够恰如其分地表现相关内容的篆体字形…..就这样,他们每天捧着十多斤的青田石、辽石翻来覆去地“绣花”。刻出了腱鞘炎,磨出了大血泡,割破了手指……这是一种人世间难得的永不泯灭的精神和钟情!

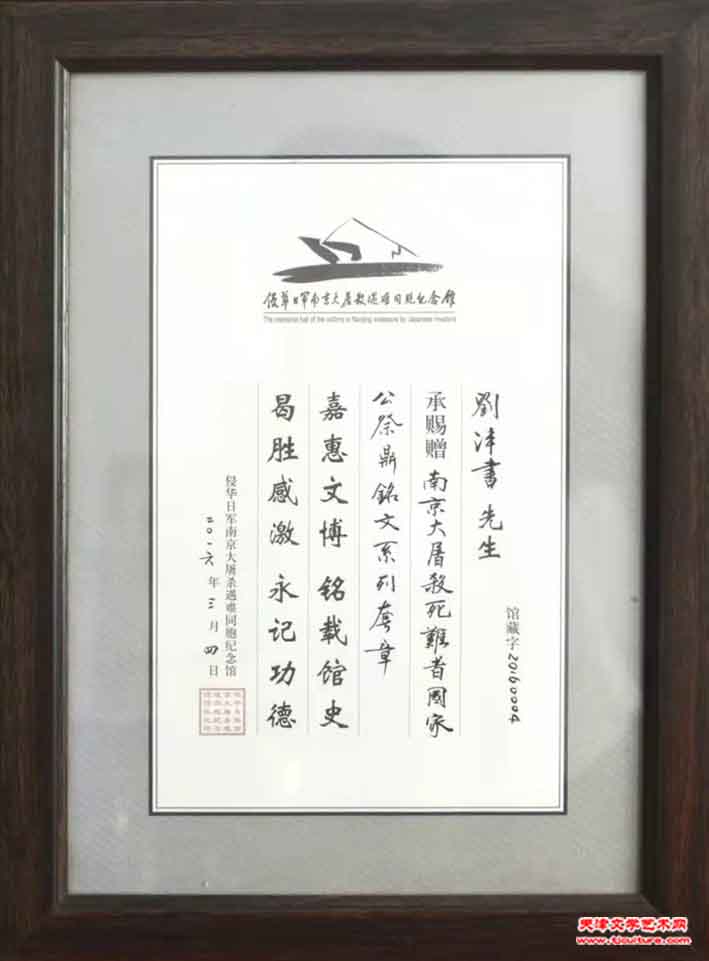

南京大屠杀死难者国家公祭鼎铭文系列套章及长卷捐赠仪式

整整180个日日夜夜,绵绵12米创意长卷,40方4言一句的印章成就了160个字的铭文复写,2方大印作为头章和尾章,分别摘录了毛泽东震铄古今的《祭黄帝陵》和朱德感天动地的《太行春感》。这别出心裁的创新作品是没有副本的“孤本”,也堪称追求人生多样化的“善本”,从而可朔及远古传及未来。那是与生俱来裹着胎血的记忆,会永远散发着无庸置疑、不可摆脱的国威尊严。

昭昭前事不忘,惕惕后人铭记。长卷有种让人心折的壮美,狂舞的豪迈--三分剑气,七分月光,一展半个盛唐的壮观。感受与体认一颗新的精魂,告慰30万死难同胞,唤起13亿中国人民。

问世间情为何物--悠悠无休尽;感天地魂在何方--昭昭日月长!

(撰文姜桂荣)

南京大屠杀国家公祭鼎铭文系列套章的创意设计说明

南京大屠杀国家公祭鼎是国家设立的为纪念遭日本侵略者屠杀的30万无辜黎民所设立的国家级公祭铭文,旨在告诫全国人民勿忘历史,珍爱和平,激发全国人民的爱国热情。为此,我们以一种全新的艺术表现形式,再现公祭鼎铭文的全部内容。其目的有二:

一、以史为鉴,更加珍惜改革开放所带来的幸福生活来之不易。

二、以中国的古汉字为载体,表现铭文的内容,使得中国的传统文化得以传承。力求每一枚印章都可独立成为一枚艺术品。每一枚印章所采用的字体力求做到出处正确,并与鼎文内容相符。

来源:天津文学艺术网