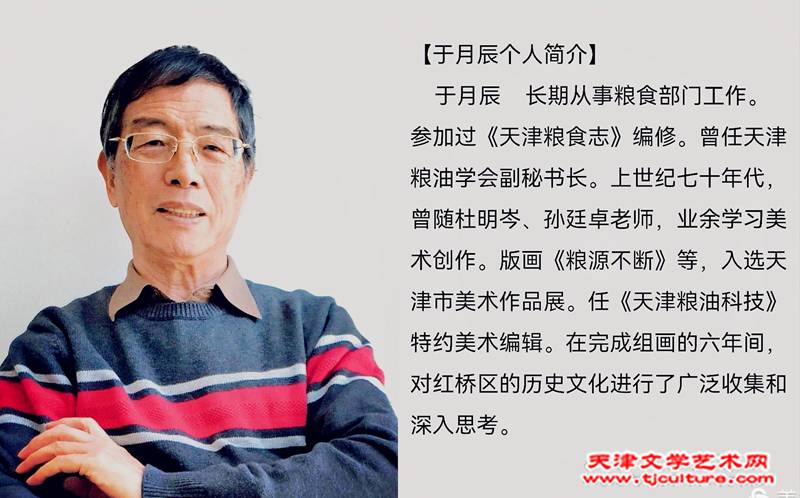

于月辰铅笔画《桥. 水.城市》寻踪故土厚重的历史文化(组图一)

天津文学艺术网讯:(高蕴辉报道)红桥,地处九河下稍、海河源头,是天津城市起源的地方。在大运河成功申遗和大运河国家文化公园建设启动的日子里,作者用包含深情的画笔描绘故里建筑和人们生活,探寻悠悠岁月的历史人文,见证大运河对红桥兴盛的重要作用,憧憬大运河复兴带给家乡的无限活力。

“区以桥而得名,颇为耐人寻味。桥的历史,就是水的历史;而水的历史,往往也是一个城市的历史。” (《红桥区志》序)

我画《 桥·水·城市 》

铅笔画 文/于月辰

“故乡是个值得怀念的地方,当她与一个城市文化有着千丝万缕关系的时候,这种怀念的意义则更加深远和厚重。”文献记述的桥、水、城市关系,表达出了我对故土的这种情感。

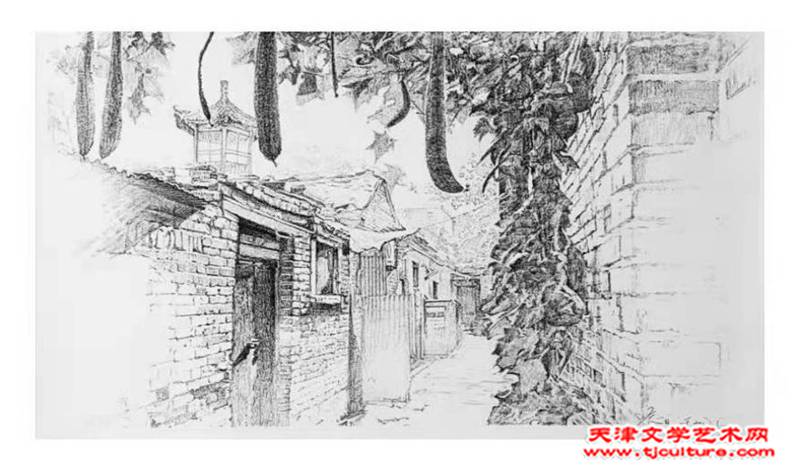

我家祖居红桥区小伙巷北口的南运河畔。儿时的胡同静谧、深邃:北口是繁忙御河湾,麦黄水面上对槽鱼贯、连樯杨帆;中间是井然的晋商染坊,幽深天井里蓝布成匹、垂地仰空;南端是肃穆的清真北寺,独亭大殿上宝顶朱红、飞檐远探……我被运河故里砖青色笼罩的美与神奇所吸引,以至魂牵梦萦。

临城近水的生活体验,“上边儿”“下边儿”的街景印象,我有一种潜意识感觉:红桥是天津城市文化的根源。由此萌生出寻踪故土过往和用业余画笔描绘故里的想法。年进不惑,我用相机记录老街建筑和人们的生活,感悟老街的神韵,寻踪老街与这座城市的母文化联系。

在我的相册初有积累的时候,城市提升改造推进到了老城以北地区,熟悉的街巷快速地消失了。历史街巷有其失去铅华的现实状态,也有其与城市发展无穷联系的文化价值。一方水土一方情怀,一方天地一方乡愁。年逾耳顺,我循着相册开始了画板寻踪之旅。不同于踏访,画板寻踪平添了一念对老街的挂牵。

随着笔下老街的显现和乡土知识的积累,我对故土的认识也在逐渐加深。当从文献上看到:“天津的根源在哪里?……以上诸多方面,奠定了红桥区在天津城市形成与发展进程中无可替代的历史地位……”记述的时候,我为之振奋。寻踪初始的潜意识感觉得以印证,从而我对故土更加敬重,对故土产生的文化更加自信。

桥,水中之梁。

“因河而兴、缘路而盛”规律是对桥、水、城市关系的诠释,也是红桥的历史文脉。沿着它,我把组画分成“驿路通北”、“卫水映秀”和“古刹文昌”三个部分,辅以辑撰文本和街巷图,试着从街巷与桥、水、城市关系的角度,对寻踪心路历程作一回顾呈现。感谢您的浏览,期待您的点评指正。

于月辰

开篇 河路因缘

“区以‘桥’命名,正代表了全区因河而兴、缘路而盛的枢纽地位。”(《红桥区志》)

桥,“水中之梁也。”

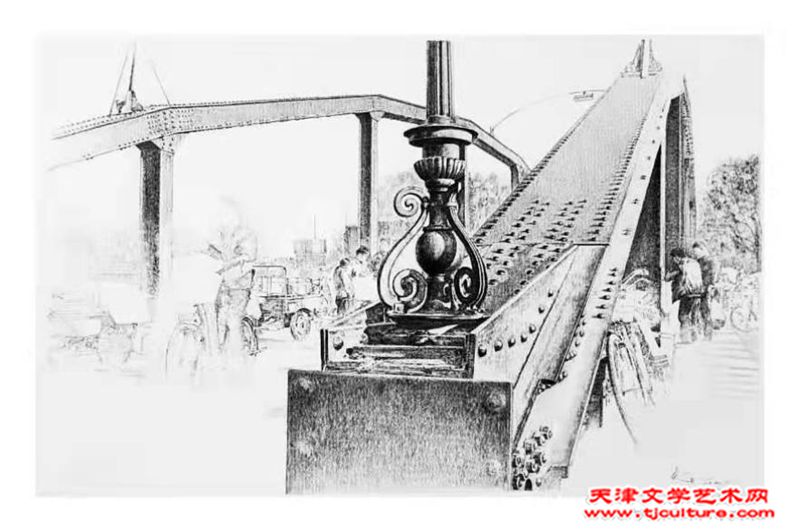

“红桥”一名,最早可追溯到清乾隆年间。清中叶(1750-1800)《大清河下游情况图》中有“红桥”注明(现大红桥位置),距今有270多年历史。作为区域称谓,“红桥”,早在道光年间(1821—1850)就已出现。

于月辰铅笔画《大红桥》

漕,“水转谷也。”

红桥,地处九河下稍,海河源头。南端是当年漕运和商货运输最为繁忙的南运河,东临北运河,子牙河横亘其中。元至明清,水运繁盛达数百年。充沛的水源、发达的航运和广袤的腹地,支持了红桥的兴起。

于月辰铅笔画《西河粮船》

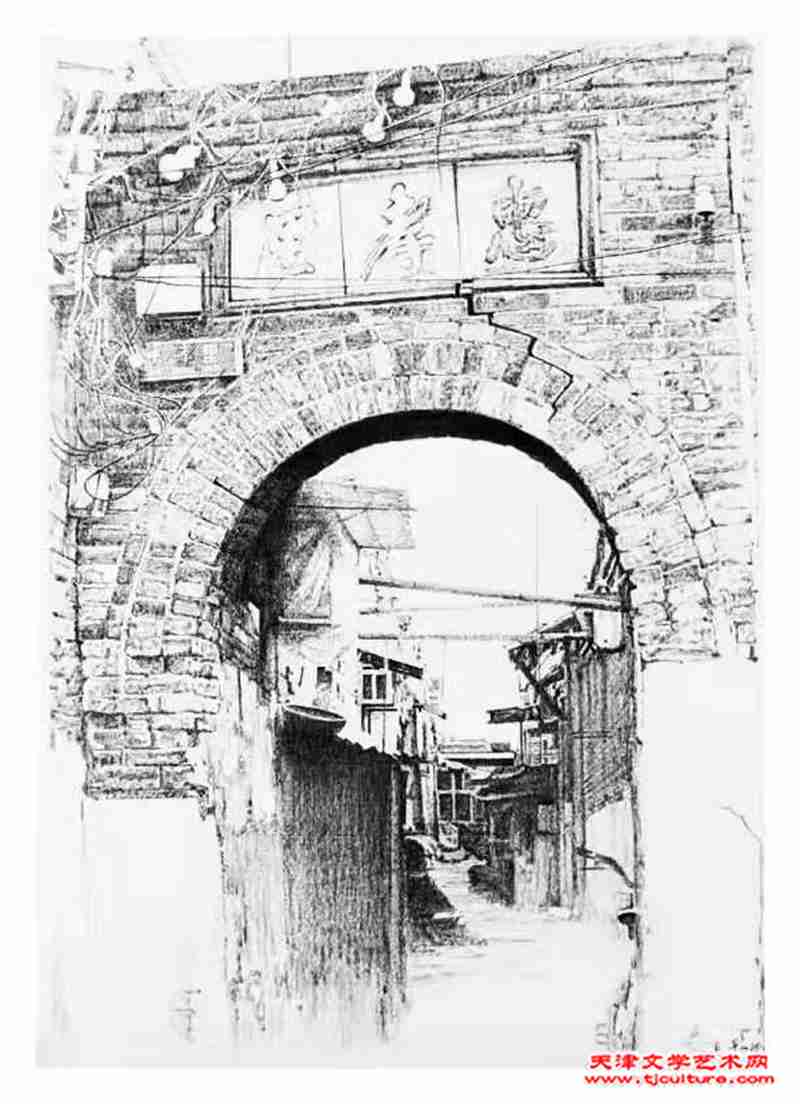

明朝为漕运建卫城,北门为上。通北陆路官道,自北门始,过南运河、子牙河,接通京师驿路。“西沽北迤到桃花口、界于运河、西沽之间,即天津县驿路也”。“九河下梢天津卫、三座浮桥两道关”称谓的北大关浮桥、西沽浮桥和钞关,就集中在这段关键驿路上。北码头附近有天津驿站标志“皇华亭”,河北大街有专门接待往来京师大小官员的馆驿楼和驿馆,馆驿楼悬“畿辅要津”和“海门重镇”巨匾,十分壮观。“门临卫水当孔道,冠盖如云喜经过。”古驿路主导了红桥的繁盛。

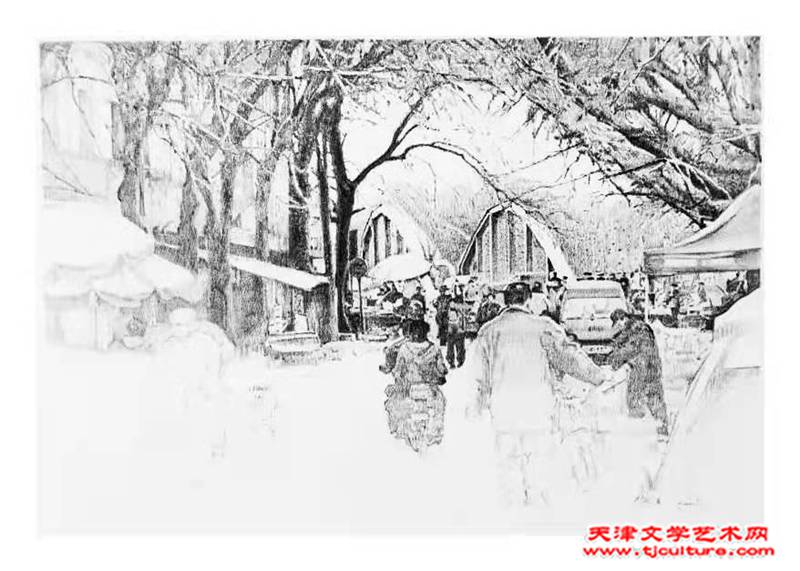

于月辰铅笔画《公益大街》之一

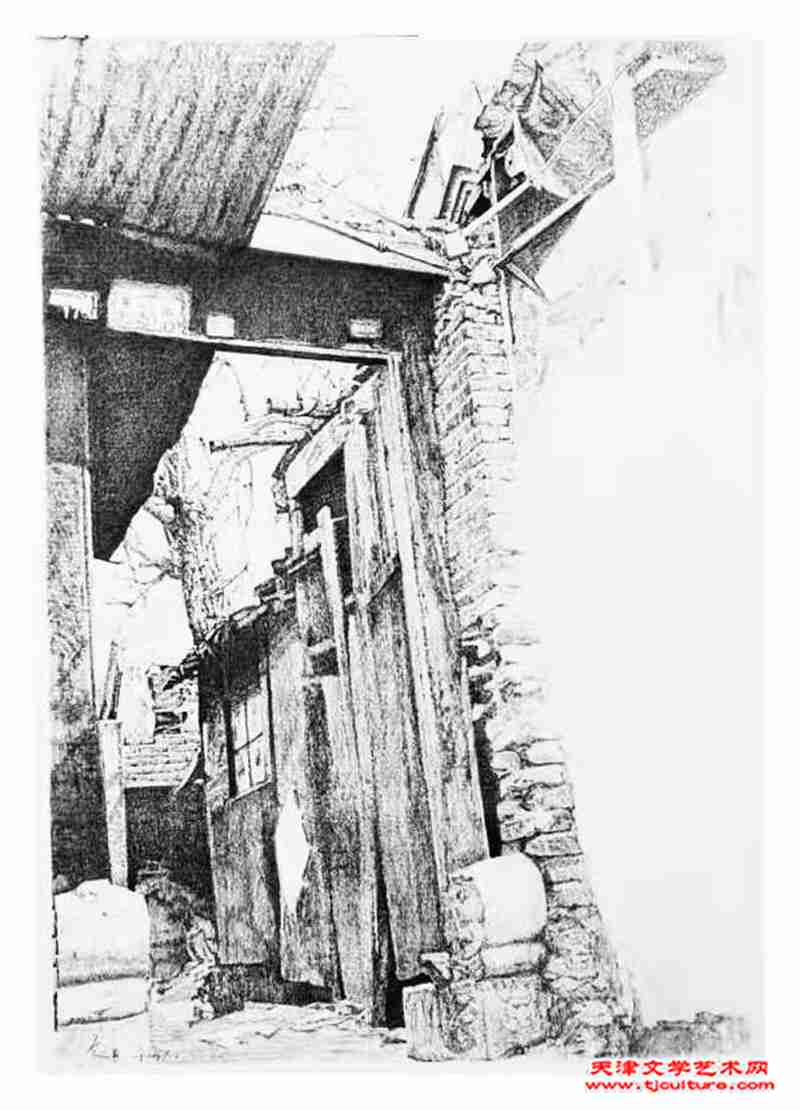

公益大街位于北营门至西沽浮桥之间,形成于清光绪八年(1882)前后,因街内公益斗店故名。光绪十三年(1887),在西沽浮桥位置架起第一代大红桥铁桥,这一带称“桥南”、“三道桥”。西沽浮桥设置于康熙五十四年(1715),是天津最早的浮桥,其前身为明万历十六年(1588)置造的“西沽官渡”。桥南地区是驿路通衢的咽喉,也是南北舟车换乘之地,市井繁盛。

于月辰铅笔画《公益大街》之二

于月辰铅笔画《公益大街17号》

由于水路、陆路发达和商业繁荣,几代大红桥的桥南地区,闹中取静,一直是人殷户繁。公益大街周边盐商富贾、清代官吏的宅院多有遗存。岁月赋予历史街巷以传统文化的深度。

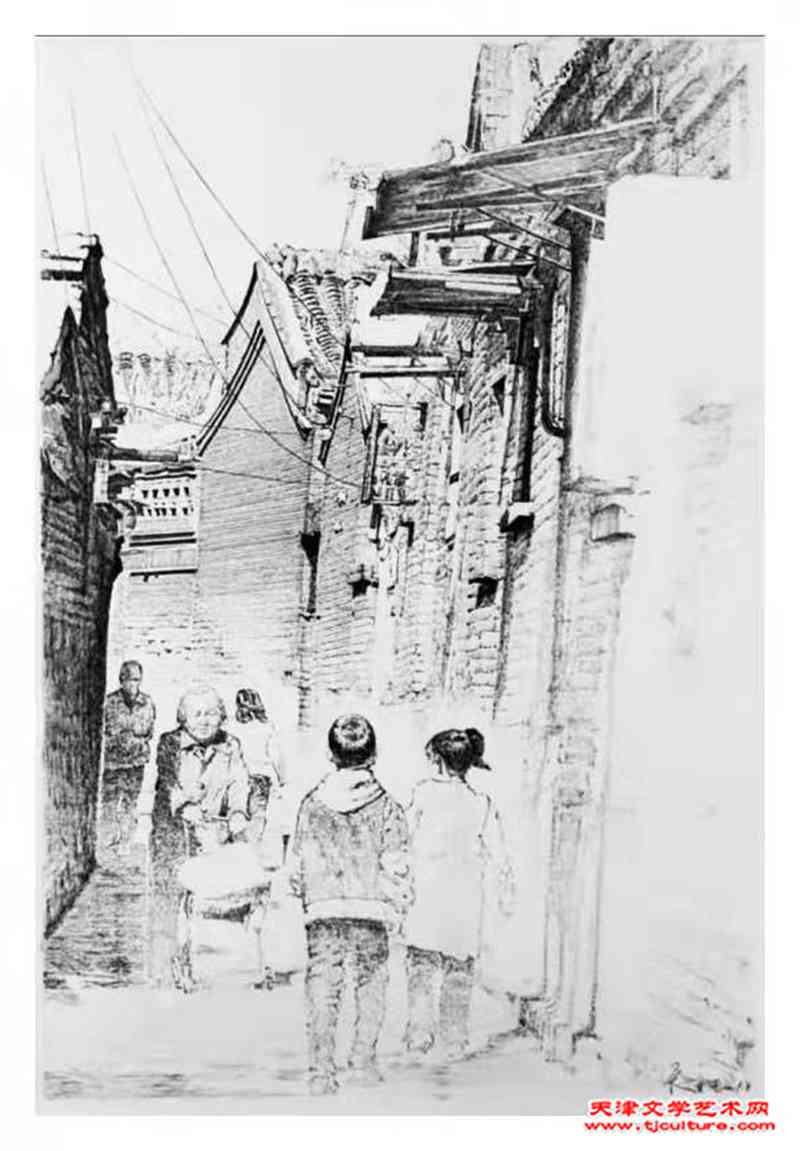

于月辰铅笔画《同义庄大街》

同义庄大街原称同义庄,寓同心好义之意。清末民初,由漕运船民流落定居而成,居民多为回民。

于月辰铅笔画《米家胡同》

同义庄清真寺,修缮于清同治元年(1826)。米家胡同紧邻清真寺西侧。音乐家刘明源(1931~1996)的故居在胡同3号。刘明源精通各种胡琴乐器,尤其擅长板胡、中胡。是中国最优秀的民族器乐演奏家之一,被誉为继刘天华、阿炳之后又一位中国民乐的一代宗师。他创作的《幸福年》、《喜洋洋》等民族管弦乐曲,风靡海内外,至今久演不衰。

于月辰铅笔画《公司前街》

明清,西沽至北运河之间的驿路称“西沽叠道”,这里设有驿市。纵观历史长河,从万舸争渡的漕运,到关计民生的盐业,再到引领西风的现代工业,在西沽这个不大的地面上,留下了众多独特的印迹履痕。

于月辰铅笔画《郑家大楼后》

郑家大楼,民国时期武侠小说家郑证因(1900-1960)故居。郑证因,与李寿民、宫白羽、王度庐、朱贞木并称中国北派武侠小说“五大家”,影响了金庸、梁羽生等一代新秀。郑家以木材生意起家,清乾隆四十五年(1780)前后,建起西沽唯一一座两层楼房,人称郑家大楼。

于月辰铅笔画《忠孝里》

个人的道德修养离不开环境的影响。张文彩购地建房,接回逃荒在外的母亲,“忠孝里”故名。忠孝,人们在日常生活中潜移默化地感知它、领悟它,逐渐成为一种思想共识和行为遵循。

于月辰铅笔画《新河北大街》北口

1924年,天津鼻祖铁桥被洪水冲毁。1937年在古大红桥原址,建起第二代大红桥铁桥,即现在的大红桥。这是天津唯一一座由中国人,而且是天津人自己设计的开启式铁桥,称新红桥。因第一代铁桥通向河北大街,故将与新红桥相通的街道称为新河北大街。

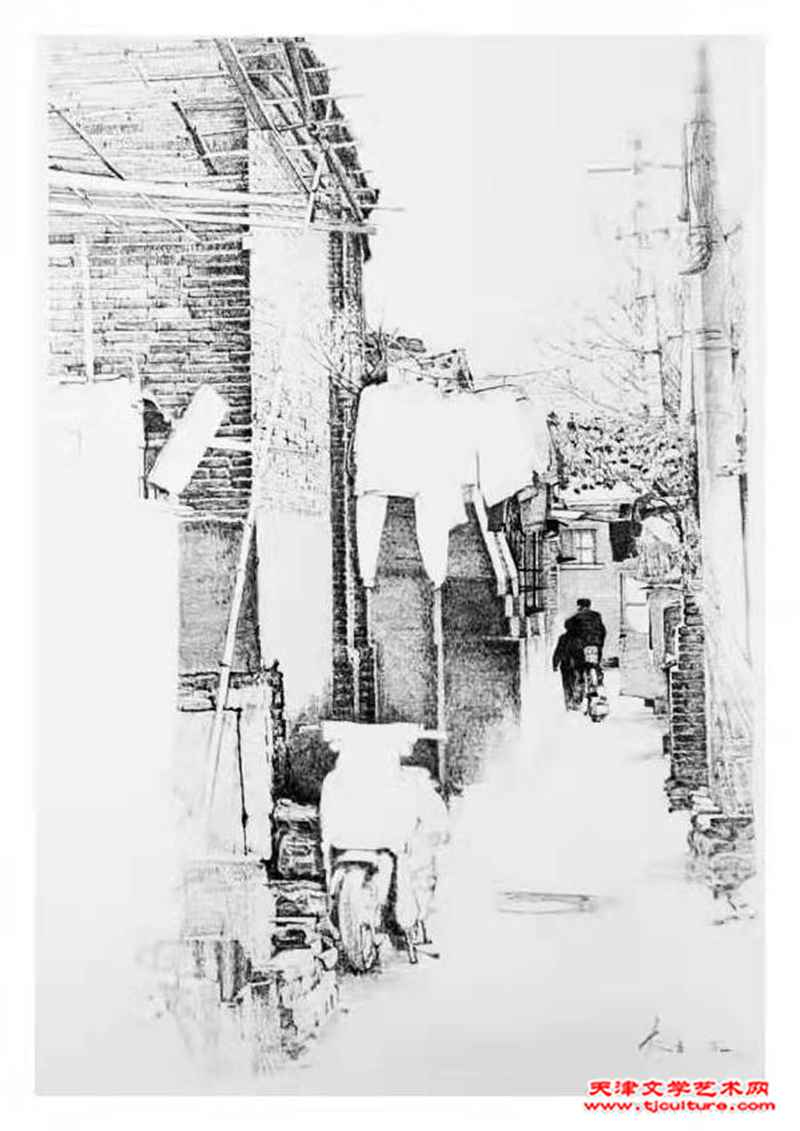

于月辰铅笔画《新河北大街》中端

于月辰铅笔画《新河北大街》南口

旱桥与津浦铁路立交,1920年建,俗称旱桥。旱桥再早是一座过河桥。清末,桥下为军事防务、防洪挖濠,取土、筑墙而成的墙子河。据载:“仅在城厢西北部,分有过壕沟桥9座……人们出入城厢赖以木桥”。后来墙子河断流淤涸,过河桥成了旱桥。桥东侧有墙子河胡同地名。

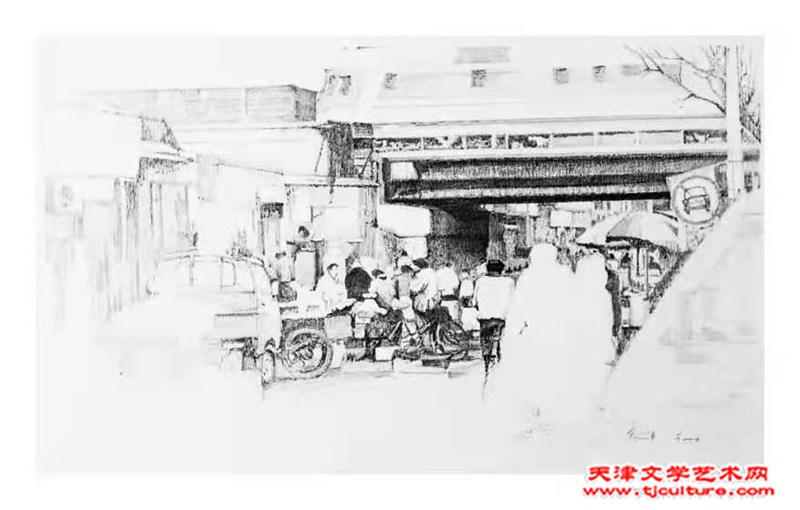

于月辰铅笔画《小辛庄大街》

小辛庄大街位西于庄,为水、陆关隘要道,明清这里设有向通过货物课税的“常关局”,留“常关胡同”地名。河北省航运管理局居大街东段南侧,前身为“直隶全省内河行轮董事局”,是中国人自办的内河航运管理机构,它的建立打破了外国人垄断中国内河运输的历史。大红桥码头(胜芳码头)是天津内河航运的第一大码头。抗战时期,这条通往上游各游击区和抗战根据地的生命补给线,由始至终不曾中断。

于月辰铅笔画《聂公祠前街》

史上天津有公祠23座,其中红桥境内11座。聂公祠、王公祠、周公祠和张公祠在河北大街三条石地区。聂公祠(聂士成 直隶提督),为抗击八国联军入侵天津殉职。清光绪三十年(1904)敕旨建造。1976年大殿震损严重,地区灾后重建,公祠部分构件就地深埋。2008年城市提升改造百年文物重回地面。王公祠(明代天津道 王弘祖),廉直爱人,忠实为国。周公祠(周盛传、周盛波清代提督),小站屯垦种稻奠基人。张公祠(张树声 直隶总督),“采西人之体以行其用”先树其声。

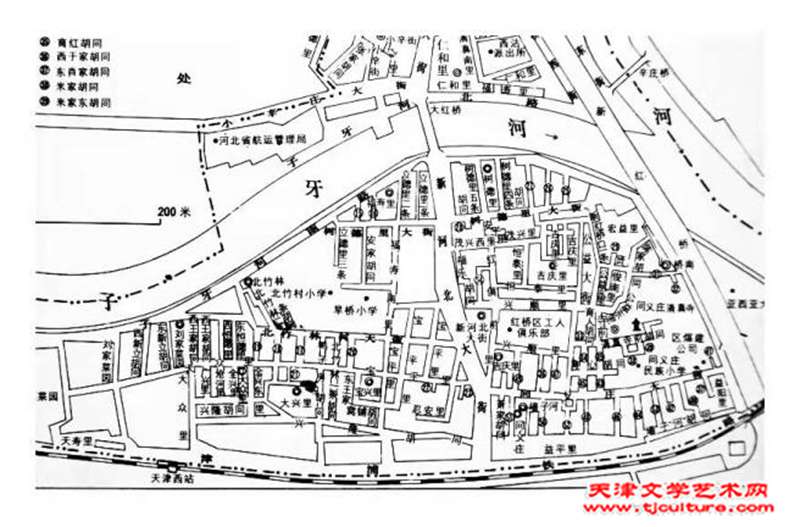

(街巷图-大红桥南地区)

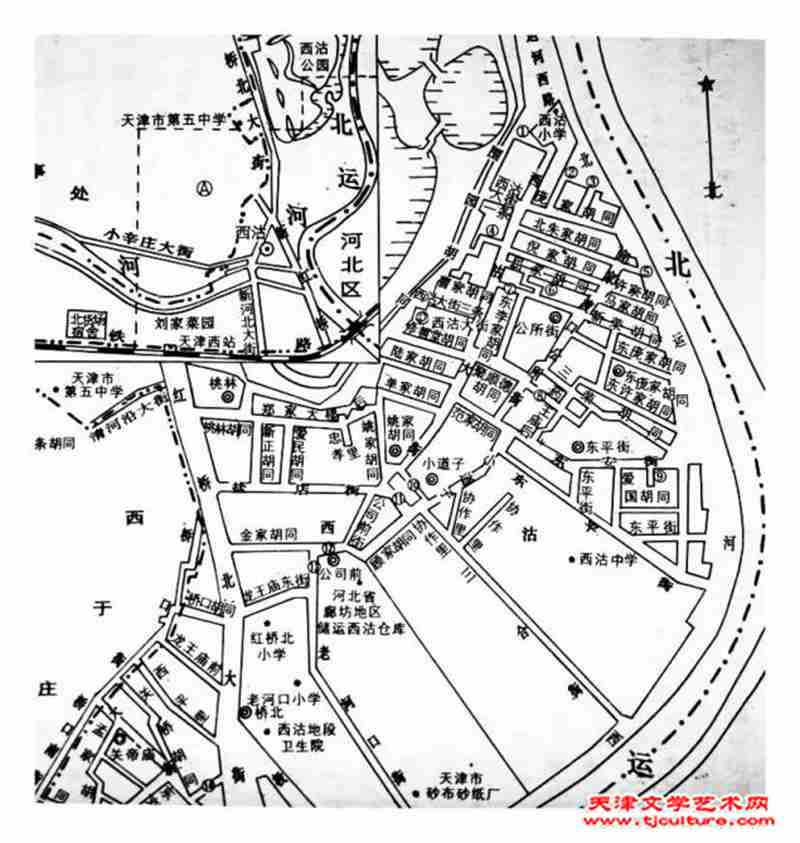

(街巷图-西沽地区)

待续。敬请关注:

于月辰铅笔画(组图二)卫水映秀

于月辰铅笔画(组图三)古刹文昌

来源:天津文学艺术网