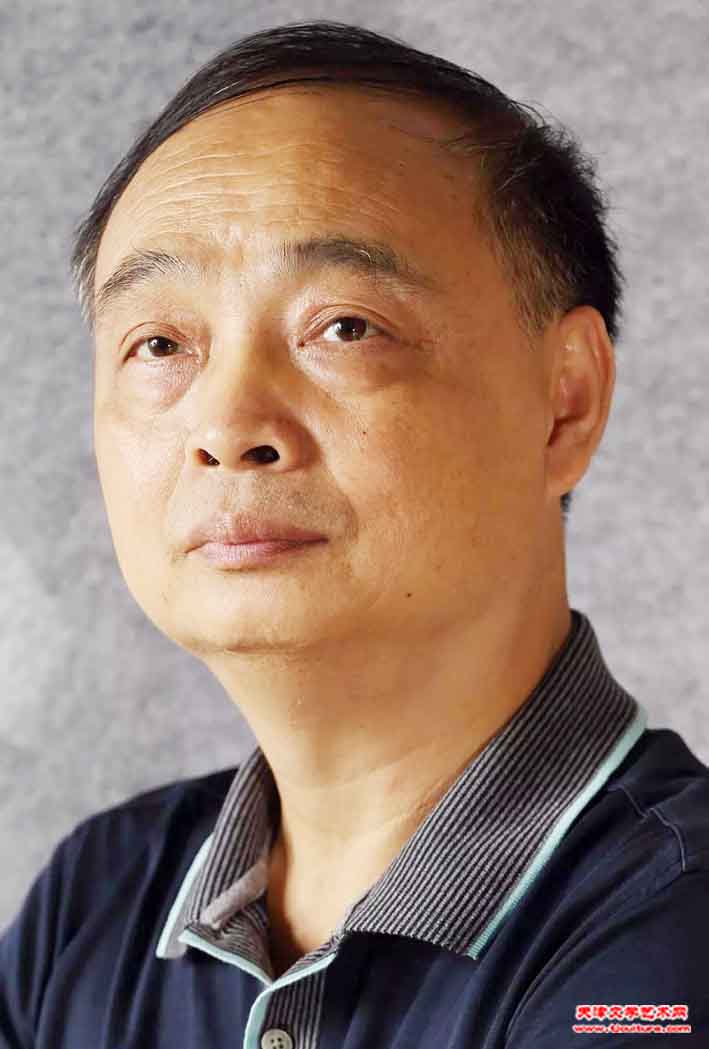

邓子平的海洋画创新与突破(图)

天津文学艺术网讯:(逄金艳/报道) 邓子平,1954年生人。1986年毕业于广州美术学院教育学院。现为中国美术家协会会员,广东美术家协会会员,广东省人民政府文史研究馆馆员、广东省人民政府文史研究馆画院画家,广东省特级教师、国际艺术教育学会会员、曾任广东省人民政府督学。中国太平洋学会海洋画派研究分会理事。广东省外语外贸艺术学院客座教授、中国海洋画家协会理事、国家义务教育美术教科书广东版副主编。华南师范大学附属中学美术高级教师、广东省中小学名师工作室主持人。2000年被国家教育部授予“全国学校艺术教育工作先进个人”的称号。有多件作品参加国家级、省级和国际交流展。多次举办个人美术作品展。

邓子平的海洋画创新与突破

——对邓子平海洋画透视与构图的赏析

郭文伟

中国海洋画是紧随我国改革开放逐渐发展起来的新画种。 海洋画家不约而同,用各种语言形式和表现手法,从各个角度,书写各自心中的海洋生活、海洋环境和海洋精神,抒发各自对海洋的热爱和对海洋世纪到来的敏感拥抱之激情,创造各自心中的大海,展现各自的家国情怀。海洋画派的画家邓子平就是这一领域的探索者。最近在海洋画派《沧海颂》公众平台看到邓子平先生的海洋画《礁石颂》系列新作,引发了我对邓先生艺术人生极大的兴趣。他的海洋画给我的印象是具有透视独特、笔墨多变的个性极强的水墨图式。今天看了邓子平的《礁石颂》,突感其海洋画透视有变,而且是在全新之变,是美的艺术升华之变。

邓子平先生博采众长,笔墨功力深厚,技法多变,他的水墨写意,自我突破能力很强。他总结出了创作四法:

1、胸有成竹:即通过观察,把握大势,确立创意。

2,大胆下笔:从大处着手,布黑留白,骨法用笔。

3,随机应变:使浓淡随缘,应势而变,画以无形。

4,整体调度:重细节描写,小心收拾,墨定画成。

这些笔法、墨法、经营、气韵创造之娴熟,已是大家有目共睹,本文着重就邓先生的《礁石颂》系列新作解读他的透视构图、自我突破与艺术升华。

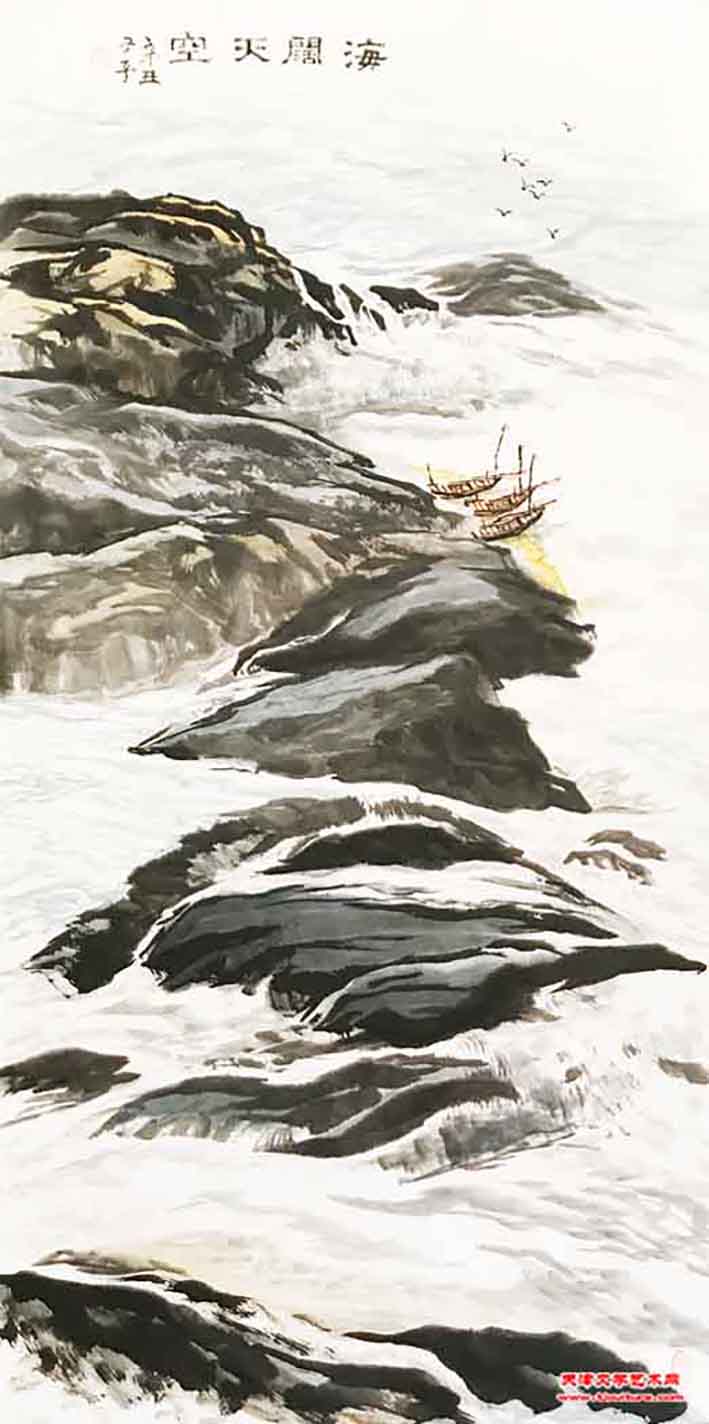

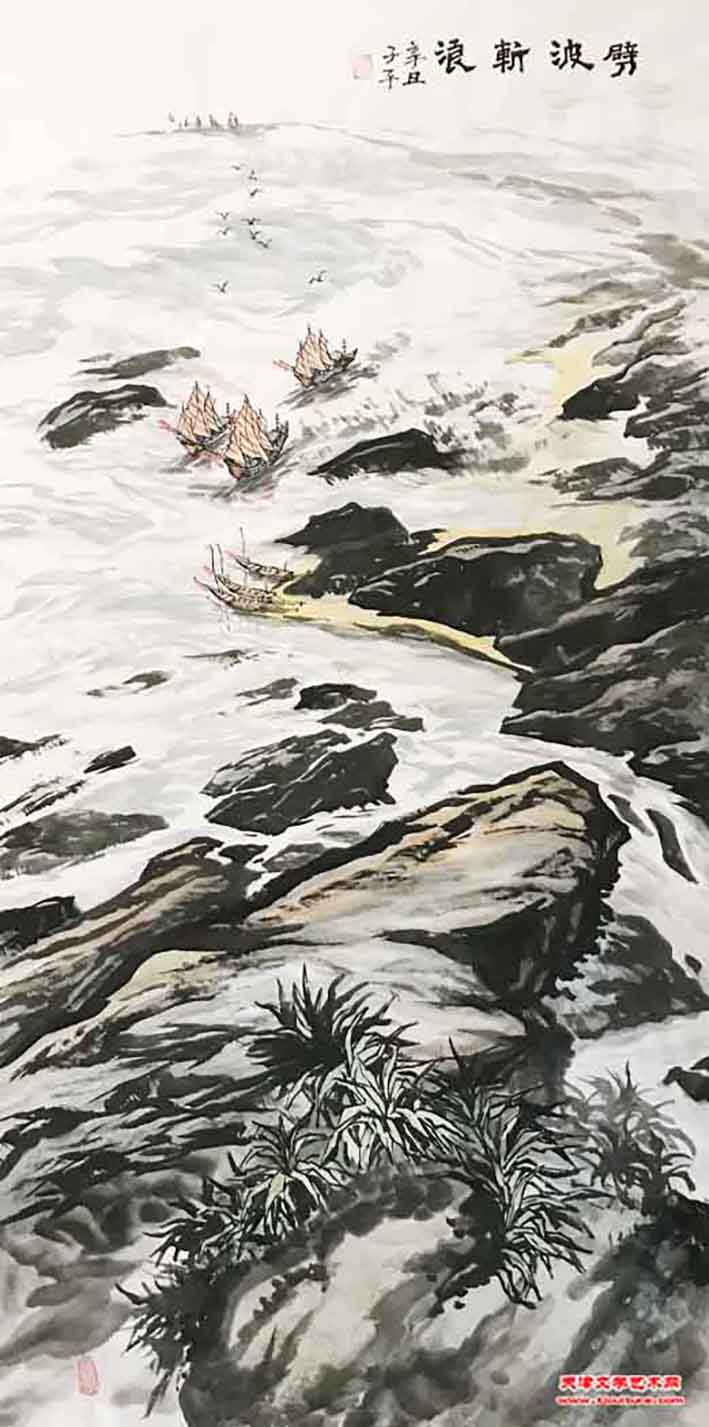

从透视角度来看,邓子平先生发表的大量的作品和新作《礁石颂》系列新作的透视和构图,可以明显感到,他的海洋画的透视和构图是多变、多品类、因势而施、以感情驱使的独具个性的透视表达。也许他最初并未主观地从透视角度考虑,而是从情感表达的需要随意而发,但这种“发”,是发自他观察生活、洞察生活空间关系而得出的对散点透视传统理念升华之心源。因而它能根据情感的变化而采用不同的透视和构图。《礁石颂》这一系列的新作,就是他受变化了的感情驱动,而随心采用的散点透视新图式。他的《面朝大海》、《海阔天空》《劈波斩浪》等一大批海洋画新作,充分表达了其创作的激情及其选择透视和构图形式的初衷。

面朝大海138cm×69cm

海阔天空138cm×69cm

劈波斩浪138cm×69cm

单看这些作品的构图,联想传统散点透视和传统构图理念,会觉得并没有创新突破之处。然而,若对邓子平艺术轨迹中里程碑式的作品来系统解读,就会发现,邓先生的透视和画面构图是因其创作主题和激情表达的需要而选用的。

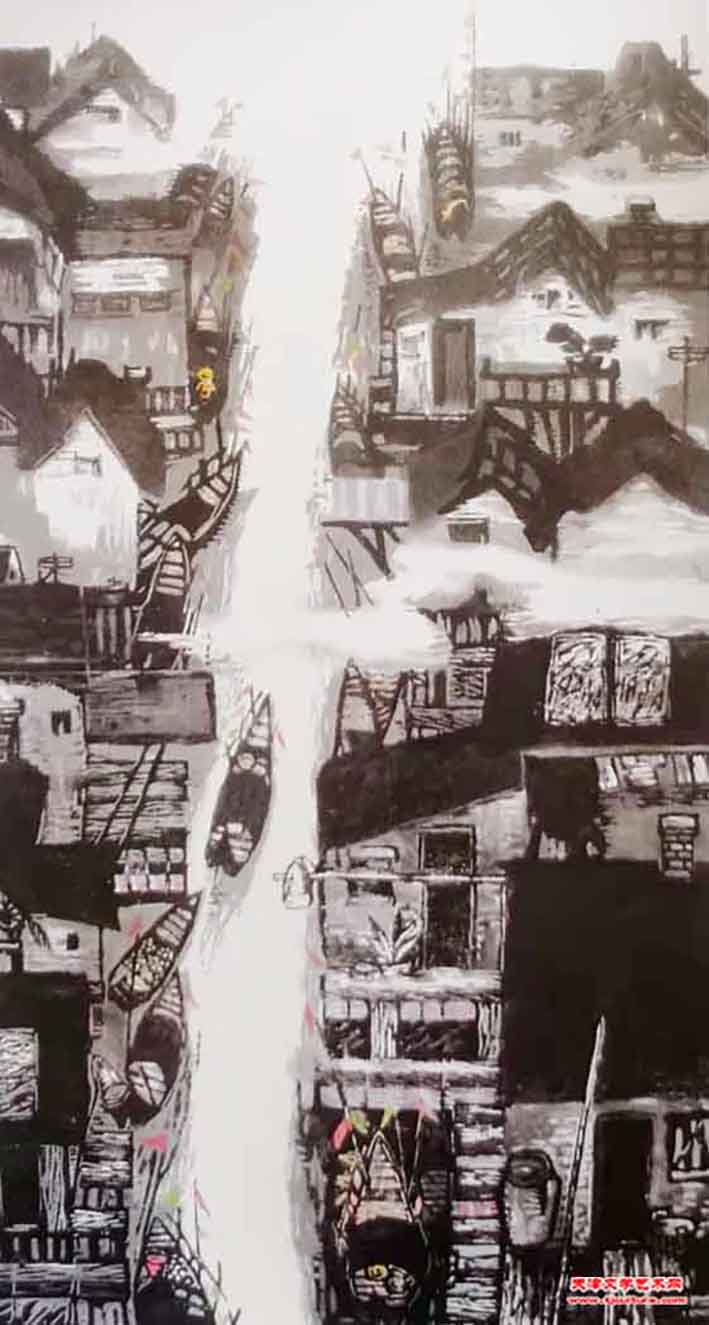

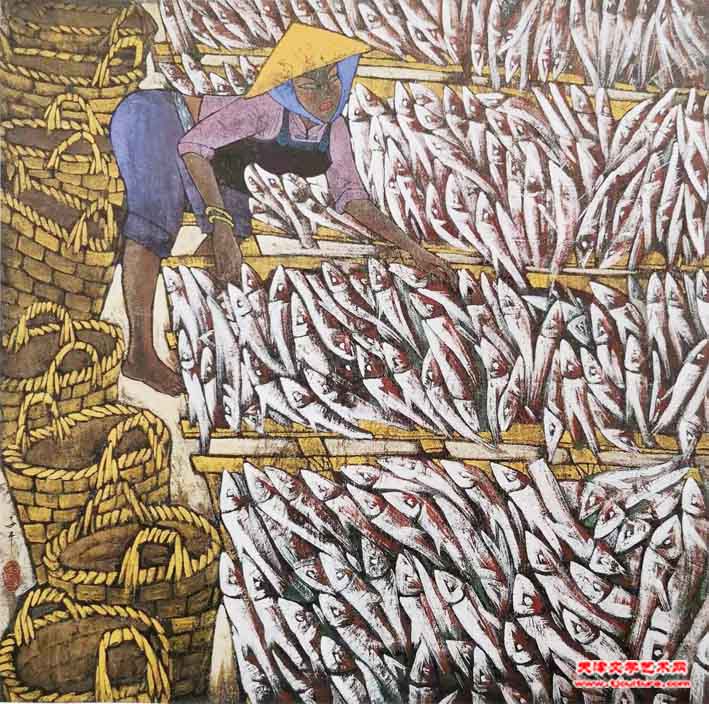

海田123cm×123cm

红日头58cm×110cm

海居图138cm×69cm

海南六月76cm×76cm

我们回过头来,从他早期的成功之作和成名之作的一系列的海洋画《海田》《红日头》《海居图》《海南六月》等等可以看出,他对我国南海渔家生活和平静的海洋生态的环境的热爱之情。自然,他就随心而致,为表现平静的海洋渔业生态环境,自创出了独特透视构图法——我这里把它称作“邓氏深远法”构图。这也算是笔者对邓先生透视方法的赞赏和支持之意,这种透视构图,能刻画平静海洋环境近景意象之间的位置关系及其船、鱼细节。笔者从对海洋环境的散点透视和海洋测绘地图投影角度来欣赏和分析,明显感觉到,邓子平的这种透视,大大扩大了透视的俯角,而且尽量把视点抬高,甚至几乎到了“航空摄影”的摄像高度。看来,他是为了打破宋•郭熙“平远”法对表现海面现场劳动场面的前后左右位置关系的局限,使散点透视能反映近景渔船意象和渔场内的动态环境细节的生命活力,克服了“平远”和传统透视无法表现所见物体后面的被档物体意象全貌之不足。能够最大限度的发挥其反映海面生产环境的写实优势。这就客观上进一步揭示了中国画散点透视与近现代航空摄影测量、及地图投影原理的渊缘关系,很科学,也为笔者关于散点透视的科学性研究提供了又一佐证。对中国画来说,这种透视构图是中国画所罕见,这是邓子平的创造,所以笔者荐之以“邓氏深远法”命名,加以介绍和分享。

从艺术语言角度来看,邓先生的“邓氏深远法”构图的作品,表达了他热爱和平,热爱平静,这与他的名字“平”字相契合,海之“平”者、静也,这是海洋的规律之一。风平浪静是渔民心之期望,画面以写实的手法,刻画渔业欣欣向荣,渔者丰收和劳动的场面。这也正是作者的家国情怀的流露。他的这类作品连连入选中国美协主办的大展,可谓理所当然。

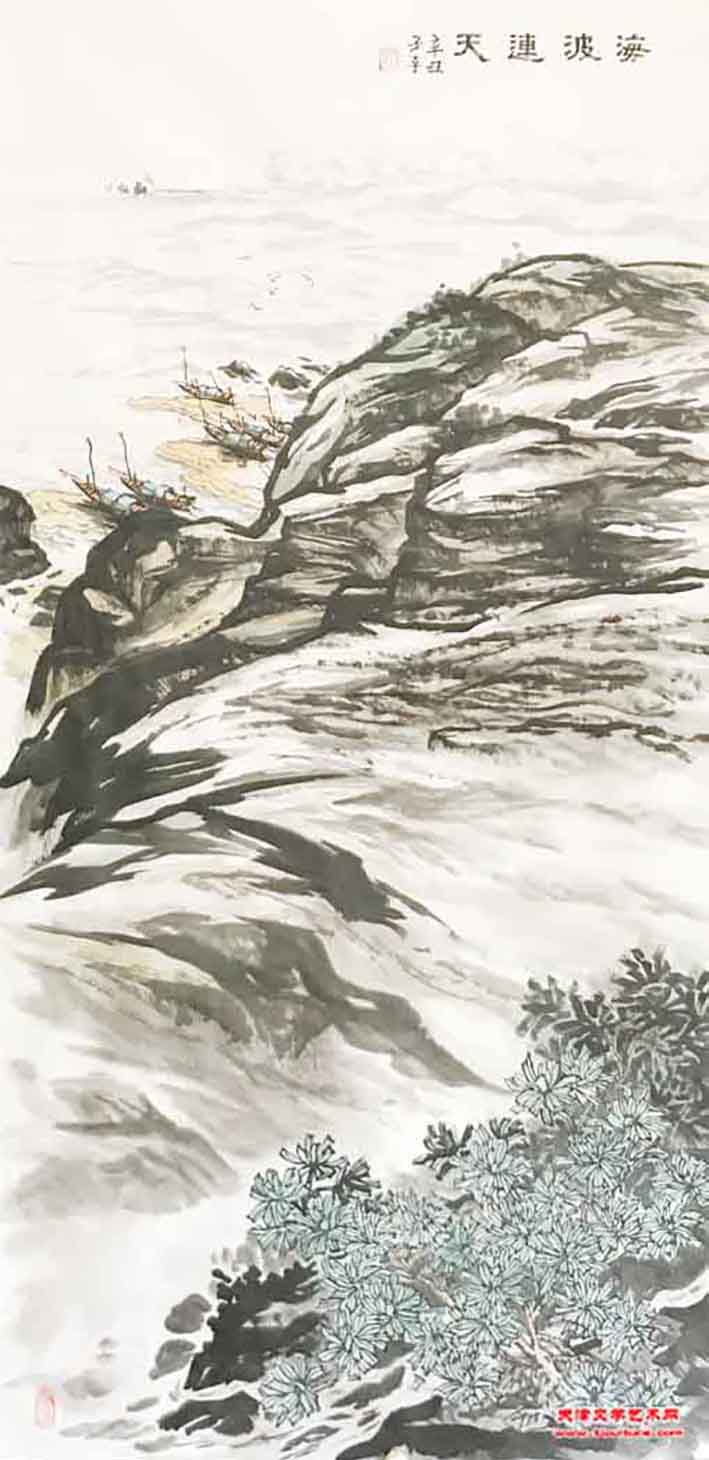

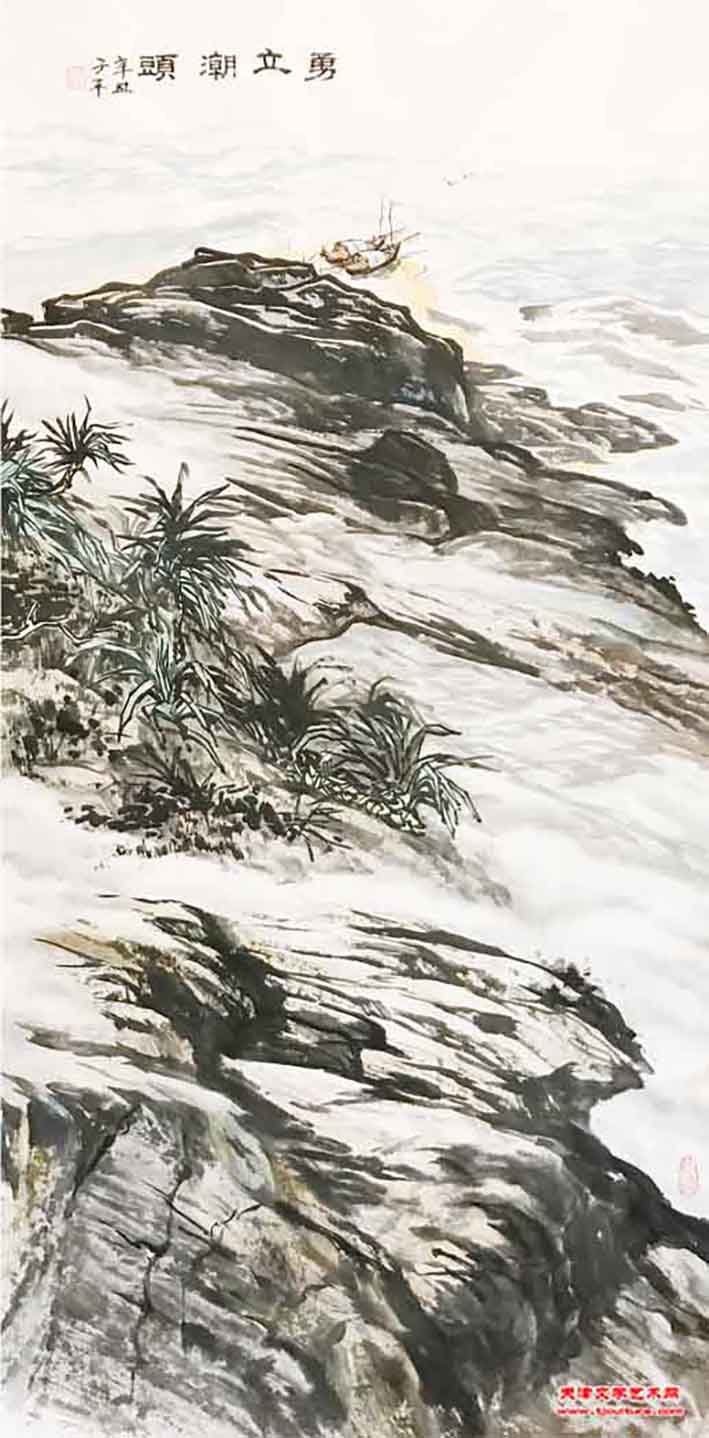

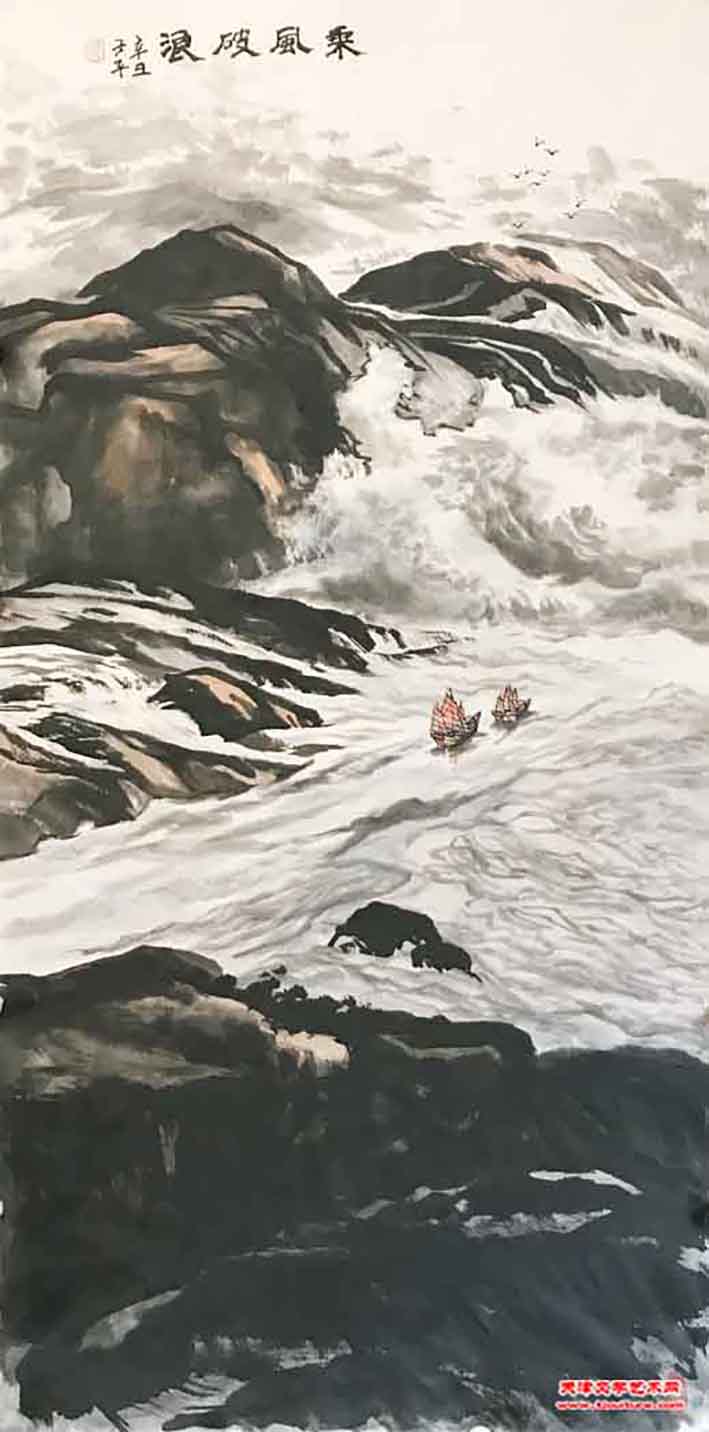

今天欣赏邓先生《礁石颂》系列作品,自然会联想到他的情感的变化,他对这批作品创作的初衷和所采用透视构图的动机,当是源自于他歌颂礁石的沧桑傲骨、百折不挠、抗风抵浪的“比德”形象,表达他奋发、自强、豪迈的意志和气概,这就是他透视与构图变法的根由。例如在《海波连天》《勇立潮头》《乘风破浪》等等作品中都有体现。

海波连天138cm×69cm

勇立潮头138cm×69cm

乘风破浪138cm×69cm

乍一看,《礁石頌》系列作品仍是以“深远”法散点透视,但作者的创作视点大大降低了。他心中的意境看似又回归宋代山水,大有南宋水乡山水画韵味之感,这种“深远”法构图与宋代的山水画的深远法的构图,看起来虽然一样,但是它的意象,意境却与宋代大不相同,这已不是“可望”、“可行”、“可游”、“可居”悠闲、安逸的意境;而是刻画的近在眼前、由近及远的有形之水,具有了当代弄潮儿激昂奋进、战风斗浪的寓意。画面一反邓先生自己习惯的平静写实,期望平和的平静写实之心象,充分表现了海洋画和海洋画派的奋发向上的时代精神。如果仍用邓子平先生过去惯用的刻画平静画面的语言形式和构图,就无法表现这种时代精神,这就是邓子平先生透视“自变”的艺术精神所在。至于《礁石颂》系列作品的笔墨、语言、气运、审美、哲思等等,都是与其成名之作、成功之作的那些作品一脉相承。

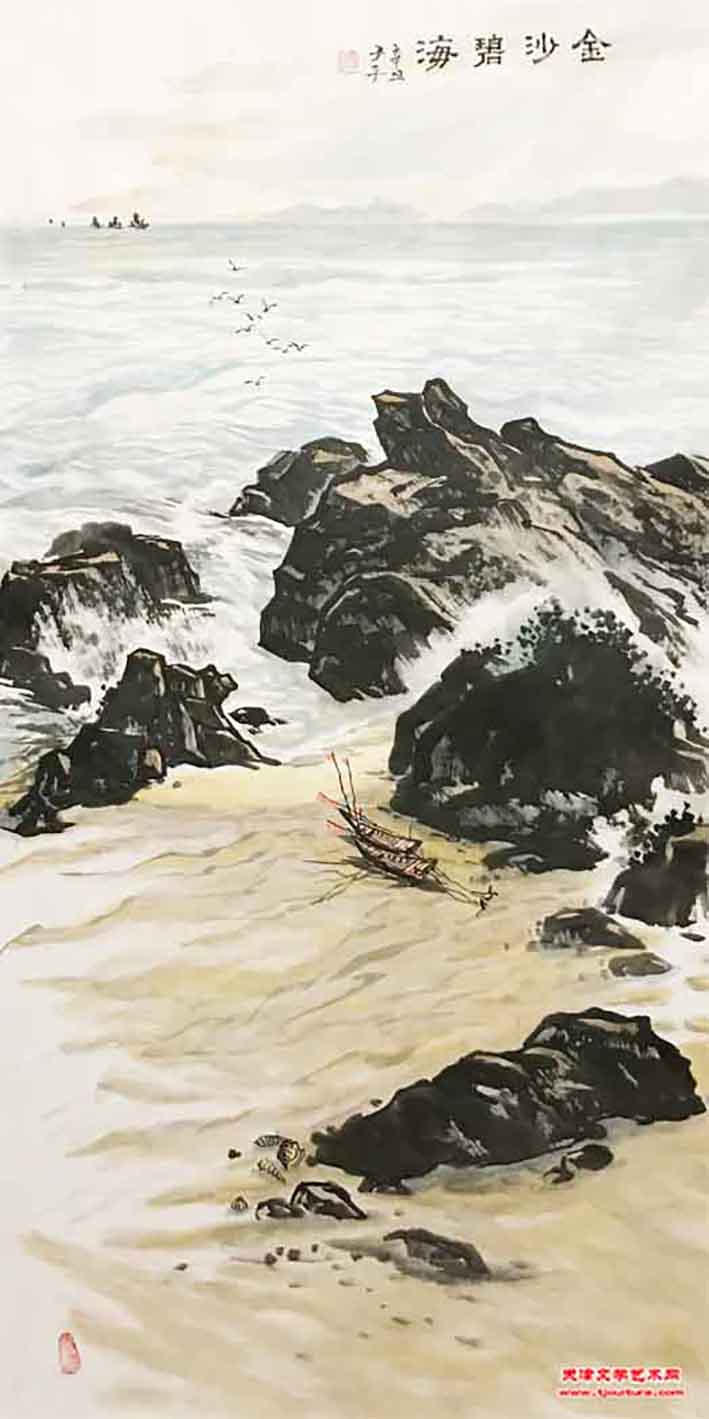

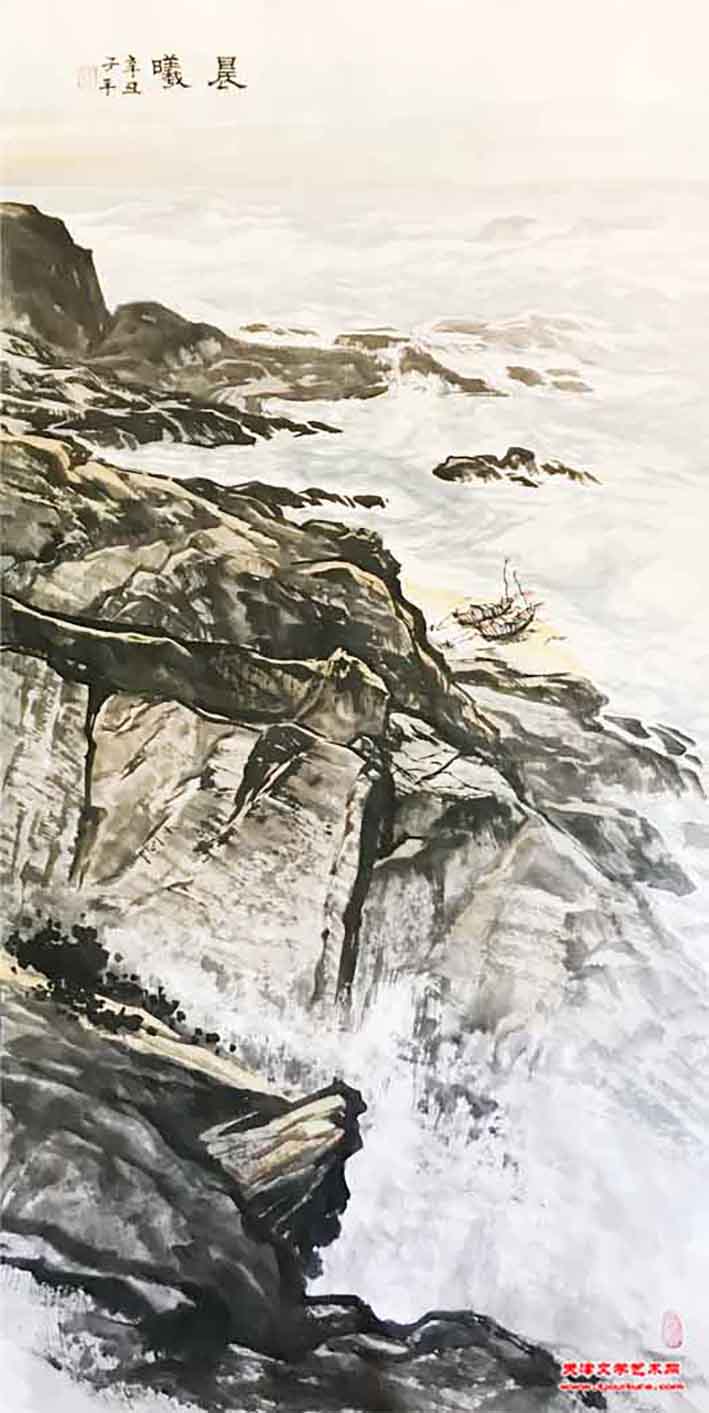

关于笔墨韵味,他深谙黄宾虹的“五笔”“七墨”之法,幅幅无处不显其笔法、墨法的妙用和“不齐之齐”的错落和“五色”之变,特别是表现平静海,洋渔业环境及船、屋、养殖网具等环境的笔墨,可谓层次分明,淋漓尽致;透视虽是高空俯视,然而仍具阴阳之妙,呈现出了中国画阴阳之道;今《礁石颂》系列更是妙高一头,大有宋代郭熙的“深远”、“平远”,韩拙的 “迷远”、“幽远”、“阔远”散点透视和空气透视(气象环境透视)的科学之妙。如《金沙碧海》、《晨曦》、《波涛岸涌》,使此系列之作,气韵生动,层次分明,实中有虚,虚中见实;以淡墨过渡,焦墨提醒,以焦墨强化礁石的力量感,提醒逆光效应的高光亮度,显礁石之壮美;动中有静,石分阴阳,衬托海浪之阳刚;意境由近及远,逐渐虚化,呈现海洋画之精神本真。他以虚实多变的没骨法刻画海浪,突破了自己以往独创的以平静留白表示平静海况的写实与写意相结合的特色,以动态阳刚的有形之海水意象,彰显了邓子平晚年变法的自我突破的开拓精神。

从以上分析,可以看出,邓子平的海洋画透视与构图的创造与突破,体现了中国画散点透视的自然科学与人文社会科学含量的客观存在,也诠释了人文社会科学的哲学、美学、人文、情感对中国画散点透视及其写意过程的主宰作用。也是对“中国画不科学”缪谈的一种批驳。

金沙碧海138cm×69cm

晨曦138cm×69cm

波涛岸涌138cm×69cm

至于他对创作的自信,我们从邓子平先生的《海田》《红日头》《海居图》《海南六月》和《礁石颂》系列作品中,可以看出他创作的成熟和自信,他的透视和构图关系是我行我素,以自己独有的心象立意,不受世俗干扰。从这个意义上讲,其自我突破的“自变”也来自于他的艺术自信和文化自信,也是因情感随其时代变化而变化。“礁石颂”就是在新时代新形势下,应势而变的自我突破。这样的“自变”,其笔墨、语言、形式、理法不变,气运、笔法、墨法不变,传统因素不变,中国画的精神不变。这种自信和“自变”正是《礁石颂》成功之根本。

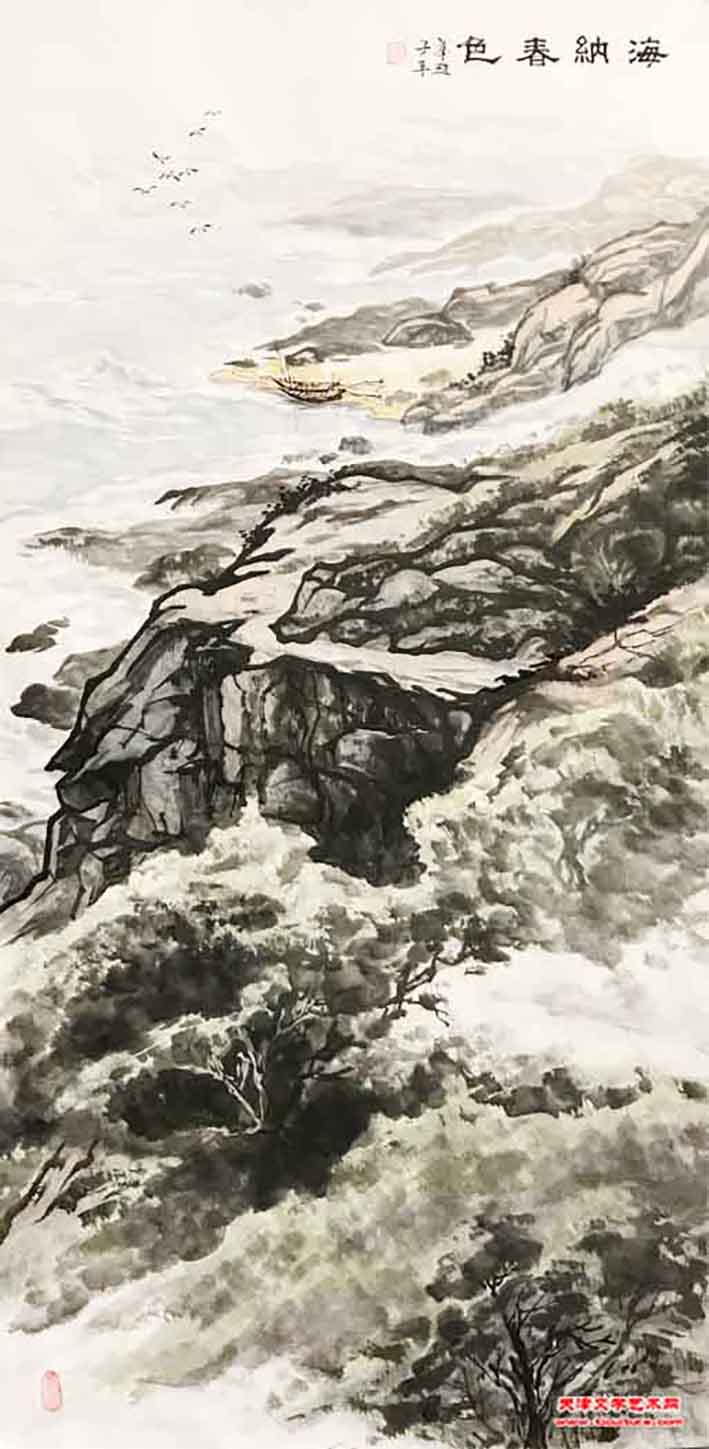

海纳春色138cm×69cm

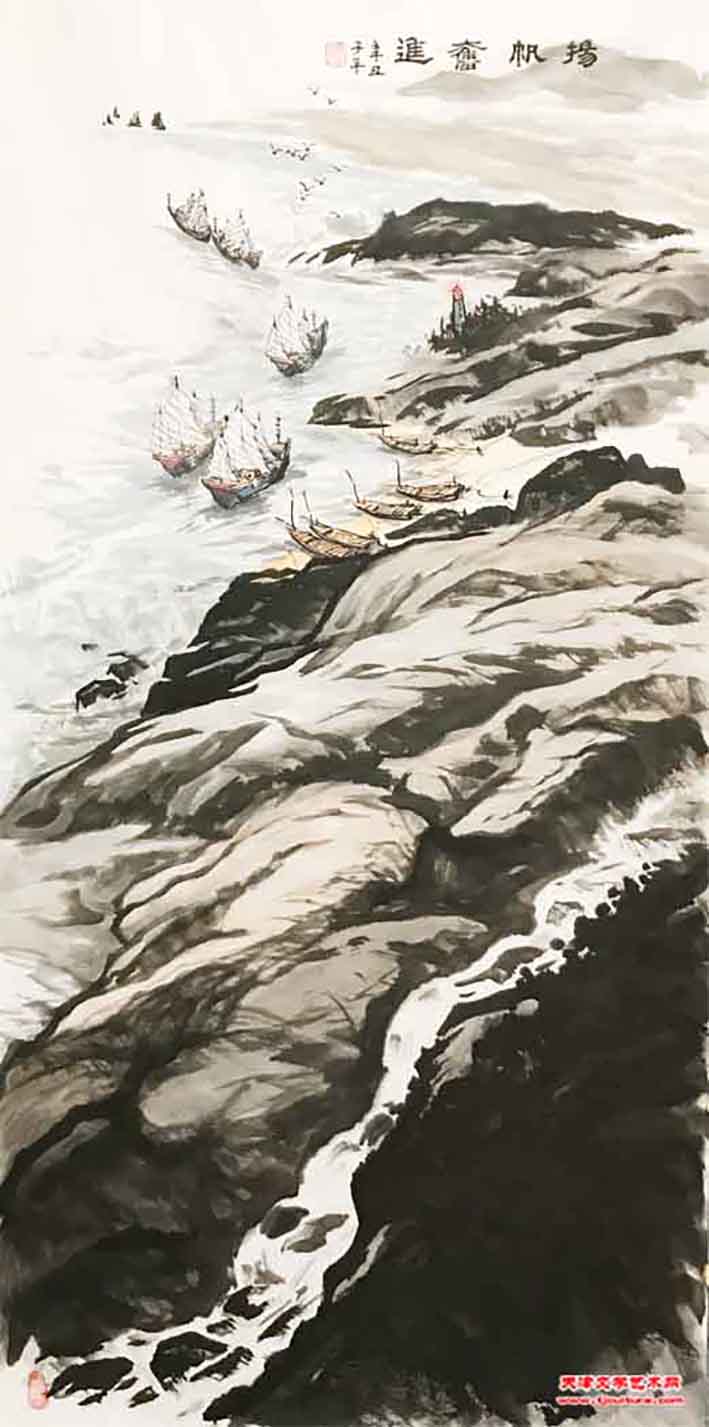

扬帆奋进138cm×69cm

另外,《礁石颂》的自我突破,还在于他对海洋有较深刻认识和热爱,这也是他的《礁石颂》系列作品成功突破的重要保证之一。从此系列作品可以看出,他的创作不是逸笔草草,而是能在正确认识海洋的个性和品质的基础上,驾驭海水动势及其与留白的关系。

总之,《礁石颂》新作系列是邓子平先生的艺术自信、求变、求新、自我突破的艺术精神的体现,是他紧随时代、与时俱进、永葆艺术青春的写照。

来源:天津文学艺术网