景育民和他的动态艺术作品《雪舞·2022》(图/视频)

让雪花“起舞”为健儿喝彩!

景育民和他的动态艺术作品《雪舞·2022》|我和冬奥

(视频)

天津文学艺术网讯:2月12日,在北京2022年冬奥会速度滑冰男子500米决赛上,中国冬奥代表团旗手高亭宇获得冠军。这是自1980年中国首次参加冬奥会以来,赢得的第一枚速滑男子项目冬奥金牌。在国家速滑馆内,响起了观众的阵阵掌声与喝彩。

动态艺术作品《雪舞·2022》实景。受访者供图

与此同时,在国家速滑馆外的西北广场,一组排列在不锈钢立柱上的“雪花”,好似同场馆内人们的喜悦和激情产生了共鸣,在风中不停地旋转、摇曳。

这件被称作《雪舞·2022》的动态艺术作品,是冬奥主题公共艺术作品最佳作品之一。

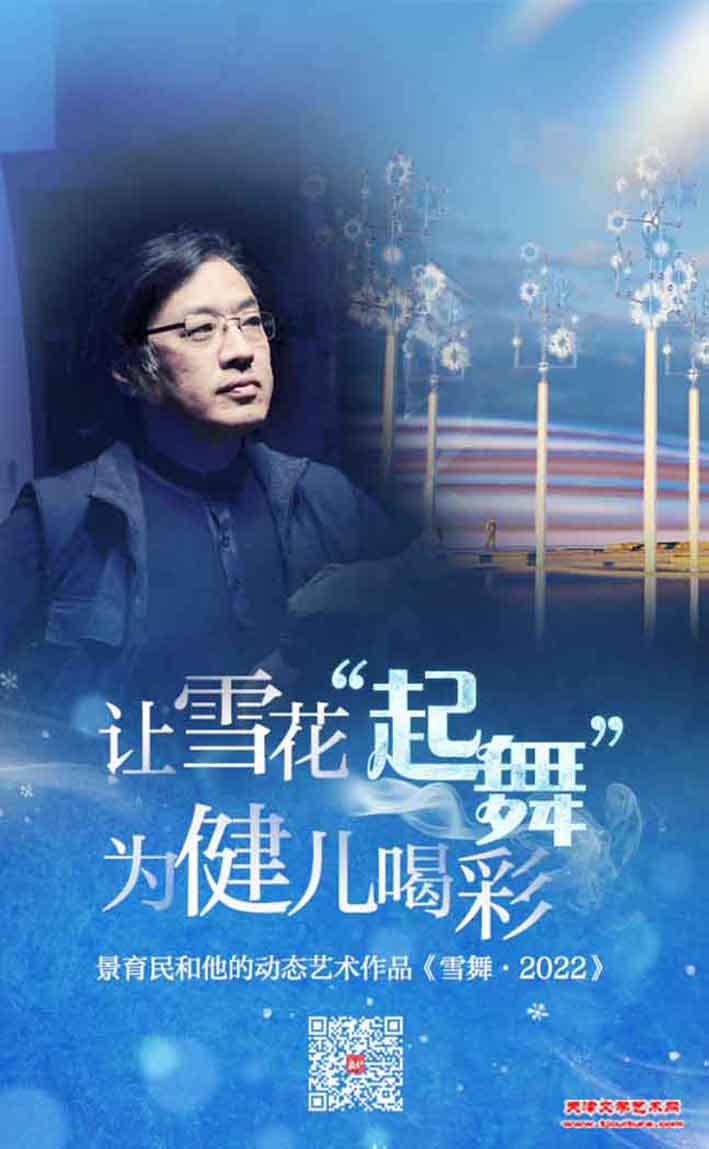

天津城市公共艺术研究院院长、中国城市雕塑家协会副主席景育民。 受访者供图

“展现体育健儿与冰雪共舞的激情、人类和自然共生的文化思考,是我创作该作品的初衷。”《雪舞·2022》作者、天津城市公共艺术研究院院长、中国城市雕塑家协会副主席景育民接受南方日报记者专访时表示。

动感“雪花”展现冰雪运动激情

2020年7月,北京冬奥会和冬残奥会公共艺术作品全球征集活动启动,经过一年多时间的征集和选拔,在来自全球50余个国家和地区的1611件应征方案中,有10件作品获选最佳作品,其中7件在北京建成落地,其中就有《雪舞·2022》。

动态艺术作品《雪舞·2022》实景。受访者供图

《雪舞·2022》由9组12米高的不锈钢立柱呈矩阵式排列组成,每组立柱上有多组不锈钢材质、大小不一的“雪花”意象造型。由于内部采用了符合空气力学的机械结构,“雪花”可在下方碗装结构和内部机械装置的带动下,在风中旋转摇动。

动态艺术作品《雪舞·2022》实景。受访者供图

这一可动的设计,使得《雪舞·2022》在众多大型体育场馆设计的公共艺术作品中独树一帜。同时,该作品也并未直接采用与运动项目直接相关的意象作为主题。

不过景育民告诉记者,《雪舞·2022》实际上与本届冬奥会的核心内涵息息相关。

“冬奥会因冰雪运动而生,也是一次与冰雪自然环境最为贴近的体育盛会。《雪舞·2022》中,在立柱上旋转的‘雪花’,不单纯聚焦于个别运动项目,而是对冰雪运动整体含义的明确命题。从公共艺术角度看,它也能让公众获得审美愉悦感,唤起人们对冰雪运动的思考与关注。”景育民说。

动态艺术作品《雪舞·2022》效果图。受访者供图

景育民介绍,推动“雪花”旋转的风动装置,来自他儿时对风向标的记忆。为此,他走遍全国各地,寻找能够让“雪花”转动最“轻灵”的机械装置。“风动装置给作品增加了一份科技感和动态感,唤起人们对许多冰雪运动项目对速度的追求。”

《雪舞·2022》被确定在国家速滑馆西北广场落成后,为了使作品与周边环境的关系更稳定,景育民采用汉白玉包裹不锈钢立柱,让作品看起来好似“在白杨树上空飘舞雪花”的静谧景象,唤起人们对冬季自然环境的回忆。

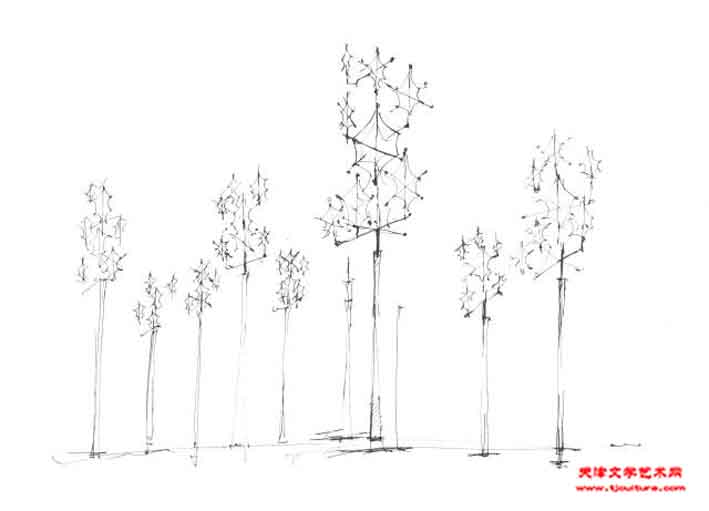

动态艺术作品《雪舞·2022》创作手稿。受访者供图

《雪舞·2022》与国家速滑馆“冰丝带”的外部造型构成了和谐的场域关系。景育民介绍,作品采用与“冰丝带”相互交映的灯光效果,让不锈钢“雪花”能够在“冷暖结合”的光线下不断闪烁,符合人们对冬季寒冷和运动激情的双重联想。

“在喧嚣的都市内一处安静的角落,公众能够随时随地来到艺术作品前,体验冬季的自然生态,感受运动的激情。”景育民说。

国内艺术观念取得长足进步

在景育民看来,《雪舞·2022》通过艺术作品和科学技术的交汇让人与自然对话的表现方式,既是对以运动为题材的公共艺术作品在创作思路上的一次突破,也符合本届冬奥会“科技冬奥”的理念。

动态艺术作品《雪舞·2022》效果图。受访者供图

《雪舞·2022》创作完成后,获得了国内外艺术界人士的称赞。世界动态艺术联盟主席拉尔方索·格施文德日前表示:“中国当代著名艺术家景育民教授的作品《雪舞·2022》,它把冬天的白色诗歌和雪花的空灵之美诠释得如此美丽。这件作品不仅属于中国,更属于全世界。”北京冬奥会公共艺术专家委员会委员、评审委员会主任、鲁迅美术学院院长李象群日前表示:“该作品拓展了当代公共艺术表现的新形态,坚持了艺术家创作的独立精神,又顺应了不断提升的公民审美意识的普世性诉求,代表了2022年北京冬奥会公共艺术的最高水平。”

动态雕塑属于动态艺术,是艺术领域科技与艺术融合最具创新实验意义的表现形式,强调作品自身的动感和作品与观众的互动。近年来,景育民不断尝试这一艺术形式的当代创作实践。

在景育民看来,采用动态雕塑艺术形式的作品《雪舞·2022》能够获选北京冬奥会和冬残奥会最佳作品,说明国内的艺术观念进步迅速,不仅逐步与国际接轨,也走出了一条适合自己的道路。

“曾经,国外观众只有在欣赏到山水画、花鸟画时,才能分辨出其中的中国元素。如今,人们将《雪舞·2022》纳入‘东方当代艺术’的界限进行衡量。我们对东方艺术要素的抽象化运用,在国际上获得了辨识度,创作的道路走得更宽了。”景育民说。

景育民认为,国内艺术观念的进步,离不开国内公众的理解与支持。“要让公众接纳艺术作品,感到有趣味感、不晦涩难懂,艺术创作者就得在思维方式上作出变革,特别是在跨领域、跨学科、跨媒介等方面作出尝试。创作者的思路更开放、更包容,就更容易被公众接受。”

在景育民看来,本届冬奥会开幕式上的“雪花”火炬,以及冬奥会北京赛区首钢工业园的华丽“变身”,均体现出我国艺术创作者和各行业人士创新性发掘“中国要素”的不懈努力。

“奥运会是人类的体育盛会,也是世界的文化盛典。奥运会为国内艺术创作者提供了难得的机遇。因此,我们更应拓宽思路,发掘更多的‘中国元素’,创作出更能为公众接受的作品。”景育民说。

创作思路随两届奥运“成长”

景育民曾为我国多项大型国际体育赛事创作作品。2008年北京夏季奥运会期间,景育民的雕塑作品《回声》落成于国家奥运主场馆“鸟巢”;2010年主持中华人民共和国第七届全国城市运动会主火炬塔《传承之炬》的设计,2017年担任中华人民共和国第十三届运动会主火炬塔《逐梦远航》的设计工作。

谈及近年来的创作历程,景育民表示,在国家综合实力不断提升的同时,他的创作思路也不断出现转变。

景育民介绍,《回声》作品是一组静态雕塑,外形上表现为一枚部分采用青花瓷片修复的不锈钢“海螺”造型。“历史上,中华文化对世界有着广泛的影响,我国生产的瓷器随着海上丝绸之路走遍世界。北京夏季奥运会期间,我们又一次听到了历史回声。”

景育民为2008年北京夏季奥运会创作的雕塑作品《回声》。受访者供图

景育民在北京夏奥会期间创作的另一组雕塑作品《漫长的接力》,则描绘了希腊运动员同中国运动员“接棒”的场景瞬间。景育民认为,尽管两组作品都展现了中国对奥运的期待,但同时也隐含着对中华民族在体育发展事业上的苍凉和艰辛。

景育民为2008年北京夏季奥运会创作的雕塑作品《漫长的接力》。受访者供图

在景育民看来,他在为北京冬奥会创作作品《雪舞·2022》时,较多地聚焦于奥运精神本身,同时也不自觉地甩掉了历史的“包袱”。

景育民认为,在14年的时间里,他在为奥运创作时出现较大的思路变化,不仅是因为感受到了中国作为体育大国的“底气”,更是理解了中国承办奥运的主要宗旨。

“奥运会不仅属于中国,也属于全世界。冬奥会不仅是中国对外展示的一次重要机遇,也是将国际文化中最精华的部分向各国人民展示的重要平台。”景育民认为,在北京冬奥会举办的同时,中国也正以更加成熟、更加自信的面貌展现在国际舞台上。

“本届冬奥会期间,中国艺术家们不约而同地以科技、生态、人文的多维度诠释冬奥命题,体现了中国当代文化的自觉、自信和创新,这令我十分激动和自豪。”景育民说。

(南方日报)

来源:天津文学艺术网