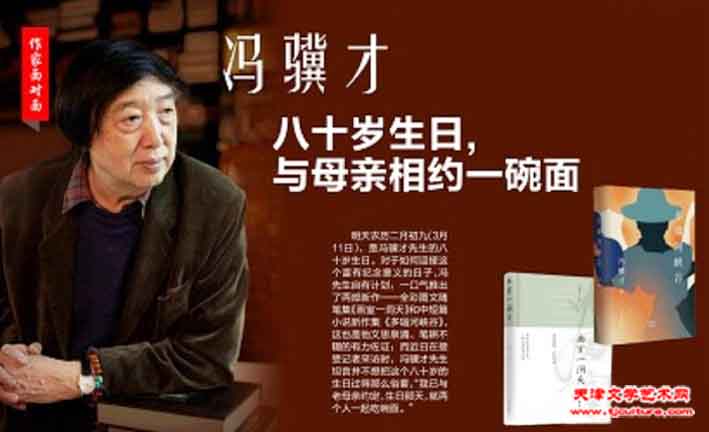

冯骥才——八十岁生日,与母亲相约一碗面(图)

天津文学艺术网讯:明天农历二月初九(3月11日),是冯骥才先生的八十岁生日。对于如何迎接这个富有纪念意义的日子,冯先生自有计划:一口气推出了两部新作——全彩图文随笔集《画室一洞天》和中短篇小说新作集《多瑙河峡谷》,这也是他文思泉涌、笔耕不辍的有力佐证;而近日在接受记者采访时,冯骥才先生坦言并不想把这个八十岁的生日过得那么俗套,“我已与老母亲约定,生日那天,就两个人一起吃碗面。 ”

作家面对面

生日那天与母亲一起吃面

记者:您曾在书中写到,“我喜欢在人生每一个重要的节点上过得深一点,在记忆中刻下一个印记,让生命多一点纵向的东西”,对于即将迎来的八十岁生日,您打算怎么过?

冯骥才:这是我的一个想法,我觉得每个人的人生都会有一些重要的节点,比如考上大学、结婚、工作……人的努力是为了给未来留下一些记忆,我希望在这个日子里,做一点能够留下来的东西,比如说我今年八十岁,我不想像一般的人过八十岁生日的时候,穿上唐装,后面摆上一个寿星佬,旁边摆上俩果篮、鲜花,接受大家的鞠躬拜寿。我不想这么平庸地过。今年我就有两个想法,一是我的母亲105岁了,还健在,还很健康,前两天我去看望她的时候就跟母亲说好了,我生日那天,就是3月11日的中午,就我们两个人一起吃碗面。我觉得这碗面是会有特别意味的,会给我带来很多的触动,将来说不定也会写入到我的散文中去,写我吃面时候的一些感受。另一个想法是与学院联合搞一个活动,这个活动不是给我祝寿,而是拿我的生日说事,做一个研究。作家与作家不一样,有的作家在故乡里出生,长大之后像小鸟一样飞走了,到社会上去闯荡,有了很多的人生阅历,而我不同,我从出生到现在的八十年间,我基本上都待在天津,我跟这方土地的感觉不一样,有很多作家去写土地,我想通过我与天津这方故土的关系做一个讨论,是一个知识分子的利益关系,他跟故土、跟故土上的人民是一种什么样的关系,这种情感是什么样的。我觉得做这样一个讨论,对故土、对作家、对文学都是很有意义的。

“甜蜜的往返”书与画

记者:您在文学和绘画领域皆有建树,如何看待二者之间的关系?

冯骥才:我最早是画家,画了十五年的画,绘画于我更私人化一些,更个人化一些,更多的是一种个人的生活感受,是一种排遣、一种抒发。文学更多地承担了一些社会责任,比如对生活的思考,还有和读者一起来认识生活,这都是我的文学追求。

文学影响了我的绘画,比如说绘画里追求文学性,追求诗意,追求意境,它会自然地影响我,这也是中国绘画的传统,特别是文人画的传统。绘画也在影响着我的文学创作,因为绘画跟文学有共通性的一点,都要产生视觉形象,要唤起读者的一种形象上的想象,要给读者营造一个看得见的空间、看得见的人物、看得见的一种景象,而且越鲜明、越简洁越好。所以我经常说,我看得见我笔下的人物,比方说人物的面孔、细节,不见得写下来,但是对我很重要。

许多人曾问过我,如何分配二者之间的时间?我觉得我不需要分配时间,我有文学创作冲动的时候,我一定到书房里埋头就写,写到一定程度,如果有了绘画的感受,这种感受我觉得可以画出来表达的时候,那么我就走进画室,我的画室跟我的书房位于家里走廊的两边,这是一个甜蜜的往返,这种感觉很幸福。

出版社供图

记者:《多瑙河峡谷》一书中的五个故事,有现实,有荒诞,有寓言,看得出您对人生有了一番新的窥见和更深的见地,原因何在?

冯骥才:上世纪80年代的时候,那是刚刚经历改革开放的一个年代,从一个封闭的、艰辛的时代进入到全新的时代中去,我充满了创作的激情,一年写几十万字,实在扛不住了,重病一场。当时的人民文学出版社社长严文井先生给我写了一封信,他说,冯骥才一定要活得久,因为你只有活得久的时候,你对人生的理解才会更深透。因为在不同的年龄段的时候,对人生、对命运、对很多事物的理解是不同的,只有你活长了,你把生活的各个面都看了,你把同时代人的命运共同经历了,只有这样了,你对于生活、对于人生的感受是不一样的,它才能更丰富、更深厚。

文学的想象从未中断过

记者:阔别文学写作二十年,您将更多的精力用在了文化遗产的抢救和保护工作中去,近些年来的文学 “回归”,从《俗世奇人》到去年的《艺术家们》,再到今年的《多瑙河峡谷》,您是如何完成这种文学坚持的呢?

冯骥才:我跟文学阔别了二十年,这是从写作的意义上而言,但我不会离开文学,因为我热爱文学,所以在做文化遗产抢救工作的时候,会经常有文学的冲动,有文学的想象,但是我没有时间去写。我曾经说过,那些年来,我的文学想象最多的时候就是在大地上奔跑的时候,从这个地方到那个地方,特别是晚上坐着汽车听着音乐,我会把自己过去想象的某一个细节拿出来,再做许多情节的铺设,但是当司机师傅跟我说“到了”的时候,这个小说就没了。

现在有时间写作了,这些东西一拥而来。但是现如今的写作与以前不一样了,更希望跟读者一起认识生活。另外,我觉得文学还有一个很重要的使命,就是给文学留下审美形象,你对于时代的思考、对于生活的认识和理解,都要通过审美形象体现出来。这种写作是创作的快乐,过去二十年的生活积累太多了,所以止不住地一篇一篇地写,但是这个过程也是有坚守的,就是把文学作为艺术品而写,是有审美价值的文学作品。

另外一个坚守,就是小说家的语言,不管你写作的时候多么富于激情,或者你的情感多么澎湃,但是小说的语言最后还应该是精当的,这一点特别重要,这也是中国文学的传统。从中国的文学史来讲,诗是最先成熟的,然后是散文。诗的风行,给文学一个最大的影响就是语言,特别是方块字的语种,所以一篇小说我写得很快,但是改的遍数比较多,语言我觉得还不行的时候我不敢放手,这是我要坚持的。

——/ 新书简介 /——

出版社供图

2020年,冯骥才曾出版随笔集《书房一世界》,此次出版的《画室一洞天》为其姊妹书,堪称珠联璧合。全书七十六篇短文,以他的画室为发散点,纪事状人、谈古论今、抉奥阐幽,记述其艺术生涯和精神生命,文字中尽见一个艺术家恣肆汪洋的自由天性。

如果说《画室一洞天》是随性之作,《多瑙河峡谷》则可说是苦心孤诣、精雕细琢。书中的五个故事曲折跌宕,风格各异,离奇、浪漫、荒诞、凄美、幽默……诸多巧思纷繁叠加,令人目不暇接。较之以往的作品,冯骥才此次文风陡转,在真切现实中引入了梦幻、奇幻、奇遇等元素,讲述现代都市中的奇诡世相和幽微人心,可谓 “亦真亦幻”,给熟知他风格的读者带来了充分的新鲜感与惊喜。

——/ 作家简介 /——

冯骥才,1942年生于天津,作家、画家、文化学者。作品题材广泛,体裁多样,已出版各种作品集近百种,代表作 《神鞭》《三寸金莲》《俗世奇人》等。出版过多种大型画集,并在国内外举办个人画展,以其中西贯通的绘画技巧与含蓄深远的文学意境,被评论界称为 “现代文人画的代表”。近年来,他投身于城市历史文化保护和民间文化抢救,倡导与主持中国民间文化遗产抢救工程,并致力推动传统村落保护,对当代中国社会产生了广泛影响。

(本版撰稿 观海新闻/青岛早报记者 周洁)

来源:天津文学艺术网