山水画家卢新利——“笔墨承道筑化境”(组图)

著名山水画家卢新利

天津文学艺术网讯:山水画在中国绘画中占有特殊的地位,但作为一种绘画形式在历史上出现得较晚。战国以前的各类艺术品中,很难发现有山水装饰的物品或山水绘画作品。在汉代的绘画中,虽然出现了不少山水的场景,但多以实用的军事地图出现,其形式简略稚嫩,多为几何形或只有剪影。直到南北朝时期,山水画才真正迅速发展壮大起来,并逐渐成为独立的画科。

从西方各国国家博物馆的掠藏品和我国美术史档案资料中发现,现存最早的山水画是展子虔的《游春图》,从中可以 看出隋代的山水技法已获得长足的进步,这也标志着山水画幼稚期的结束。而到了唐代,山水画已渐趋繁荣,技巧已相当 成熟,并形成不同风格竞相出现的割据。总的说来,可分为两大流派。其一是青绿山水,它集成了前代的山水画的传统表 现手法,且大有提高,发展成为工细巧整、金碧辉煌的风格,此以李思训、李昭道父子为代表,被后世称为“北宗山水” ,即画史上的“密体”,在唐代影响最大。其二为水墨山水,是唐代所兴起的山水变法,据说始于吴道子,他注重线描, 粗疏奔放,不讲求设色的艳丽。继其后,又有很多人在山水行笔上进行了更深的探索,出现了许多风格各异的名家,如王 墨、王维、郑虔、顾生、韦偃等,选材多为树石题材,这一派被后世称为“南宗山水”,并在五代及宋代得到进一步发展 。

中国画作为中华文化与民族精神的一种艺术表现方式,源远流长,灿烂辉煌,近百年面对西方艺术思潮的交融与挑战 ,中国画家大多具备应对西方绘画的常识与经验,并自觉强化创作的民族气节与傲骨。在这一点上,天津山水画家卢新利 极具代表性。

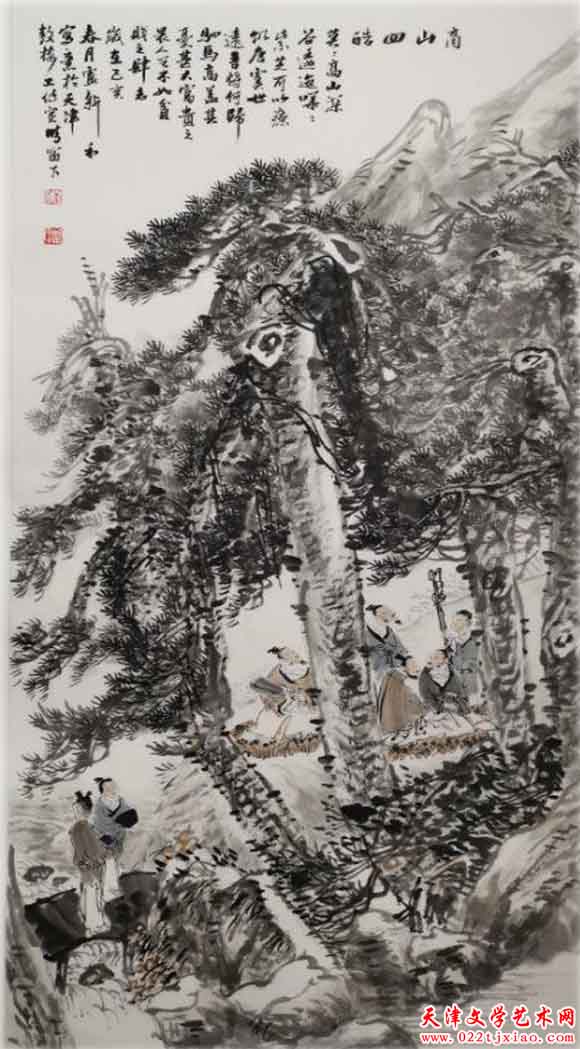

卢新利自从学画入道以来,就曾面对各种思潮川流云涌不断冲击的画坛,他曾经历了一个由喧入静的学习过程,这一 过程伴随着欢悦与不安的选择。他曾一度企冀在批量的临摹名家经典代表作品中寻找排除迷茫的坐标,也曾像游子一般, 面对山峦、荒原、大漠,一心想从中寻觅什么是中国现代文化的真实答案。他的目光对着一切,希望吮吸一切可以滋补心 灵的养料,尽管最初的选择多半依凭的是感觉,虽然开始有些盲目……直到有一天他遇上了领他一路正道前行的山水画大师刘皓先生,将他的这种感觉因素带入一个更加开阔的境地,那就是静观,使他真正意识到“选择不仅是选择描绘的对象 ,更重要的是对主体意识的选择,这是因为,造型艺术作品的‘思想性’,也就是将物我交融的意识体现在作品之中,这 就是诗必托诸文字,画必见诸笔端的道理。”

恩师的教诲使卢新利产生了“顿悟”。他终于通晓了好的作品应逾越审美价值的感觉层次,应向更深一层的“内在” 层次发展。然而意识上的突破并不等于画面上的成功。近十年间他为掌握国画艺术语言,在刘皓的亲切执教下,为达到山 水画传统元素艺术语境的表达与内在精神的一致而付出了巨大努力。

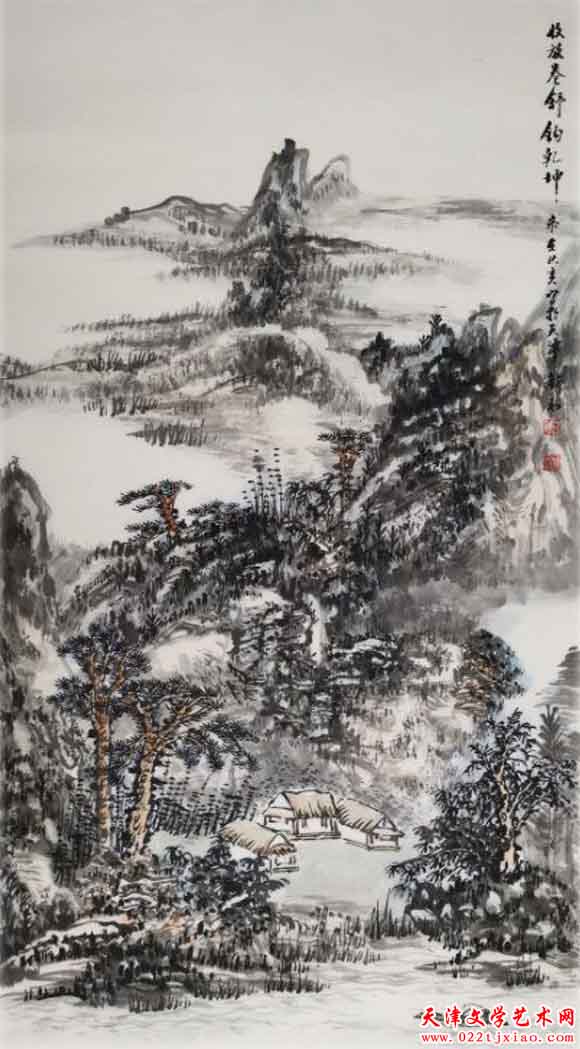

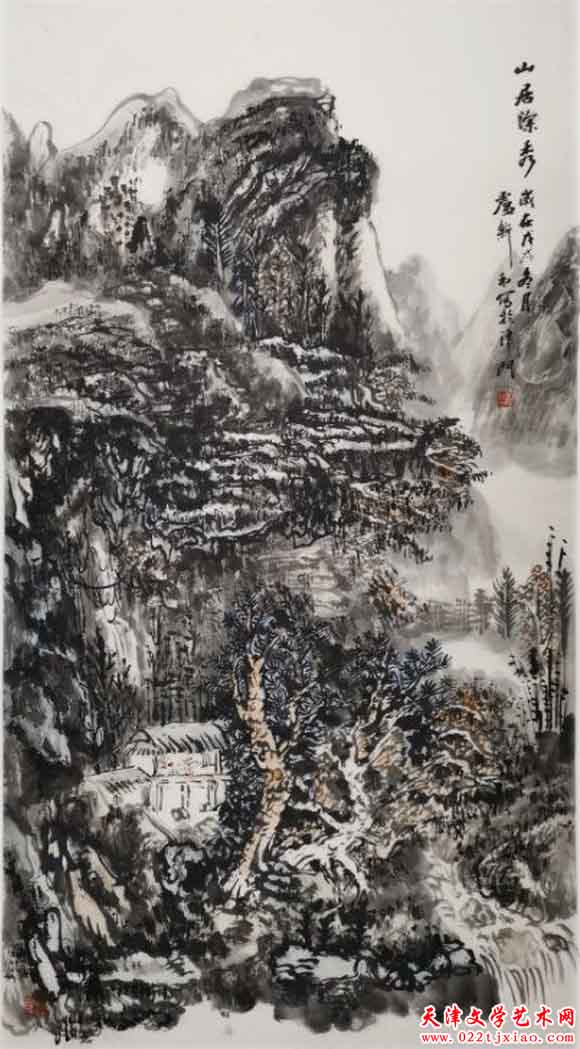

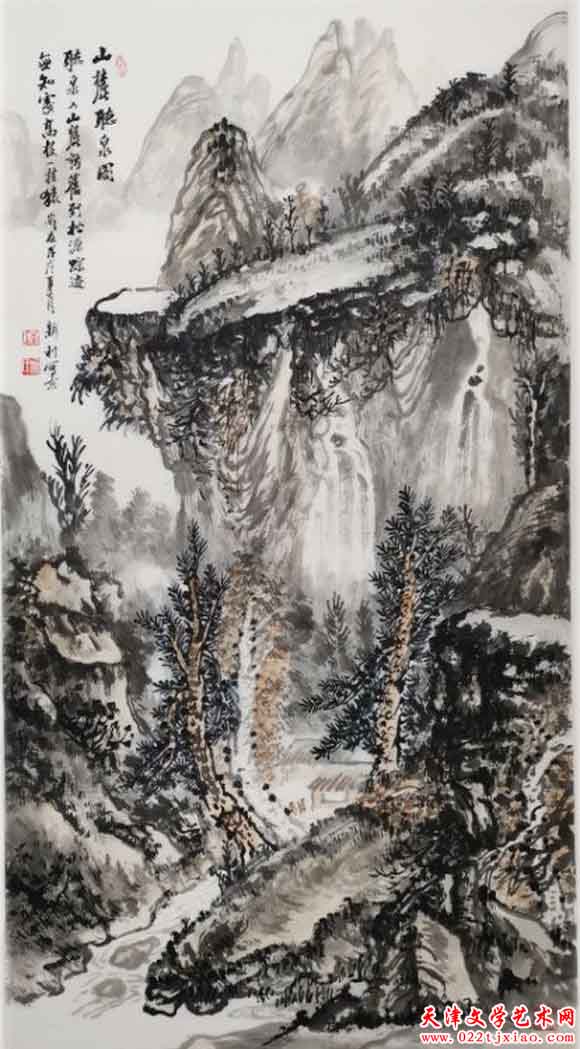

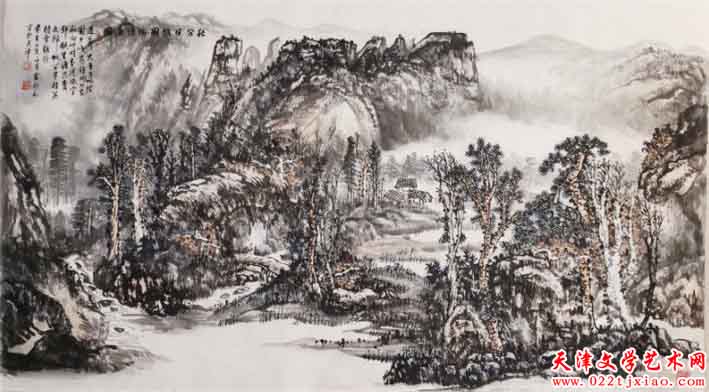

卢新利的山水画无论在感性上还是在知性上,都表现了他在这方面的思考。《家在深山幽微处》描写的是寒冬已尽春 天即来的北方山涧溪谷景色。图中近景是巨石危崖,层叠交错。岩上古松初茂,寒木傲立。岩间山溪或缓或湍,层层而下 ,注入湖潭;中景是阔远溪谷,云烟轻动,远处则是云雾托掩下的危峰。其山石画法是郭熙典型的“鬼面石”“乱云皴” ,用笔圆曲灵活,形如云絮。山阴处以片状或卷曲之笔密皴,笔笔交搭,似乱不乱,有的圆巧如乱云滚动,有的似鬼脸狰 狞。山势似真云惊涌,岩石奇形怪状,圆浑而富有动感,风韵灵妙别致。画树用笔瘦骨露筋,长干傲挺,松针用细长的中 锋线条攒聚而成。画杂树小枝多用草书法,上仰如鹿角,下垂似鹰爪,屈铁瘦硬,这种笔法又露马远、夏圭的痕迹。

《家在深山幽微处》在用墨上继承了刘皓淡墨如烟、深秀浑厚的遗风,作品表现景致迷离、烟岚轻发、山光浮动、水 汽蒸腾、溟濛幽深的山间早春景色,同时又运用奇巧壮伟的构图和近浓远淡的水墨表现出北方山岭的雄博气魄。

卢新利在近期的山水画创作中,体现了他对艺术不懈的探索与追求。这种努力的实践也日益取得了自由。他说:“我 的艺术创作,就是想通过水墨的刻画寻找意境语言来表达人与自然既冲突又和谐的矛盾关系。”其实这就是卢新利内心想 要表现某些真实经历与感受的希冀。这似乎标志着作者对绘画认识的念旧情怀和成熟的生活。

著名山水画家卢新利

卢新利,1963年生于天津。幼年跟随著名金石书画家穆奎信先生学习书画篆刻,2003年跟随中国山水大家刘皓先生系统学习中国画艺术并不离左右,深受先生赞誉。

现为 天津美术家协会会员 。荣宝斋天津特聘画家。四川张大千研究中心研究员 。张善孖、张大千艺术专业委员会艺委会委员 。天津张善孖、张大千艺术研究会副会长。

来源:天津文学艺术网