著名书法家孟昭丽谈金农隶书(图)

著名书法家孟昭丽

天津文学艺术网讯:(高蕴辉 王家树报道)孟昭丽,女,天津市人。祖籍大连。现为中国书法家协会会员,天津印社副社长,天津美协会员,天津湖社画会理事。中国书画函授大学教授京津书画院艺术顾问,院委员会委员。师承全国著名书画篆刻家孙其峰教授。其作品多次入选国内外大展并获奖,刊刻于多处碑林,其书法,四体兼擅,尤精于篆隶。书风雄浑苍秀。

艺术是相通的。孟昭丽对绘画、书法、篆刻、瓷刻等颇有造诣,其书法,各体皆能,尤其擅长隶书,造型美观大方,笔锋苍劲有力,内涵丰富而又流动感强,在女子书法家中鲜有如此刚劲沉稳、雄浑朴茂、大气磅礴的独特风格;其绘画,更是被行家认为融贯中西,既有对古典的传承,又吸收了西画的设色方法,融浓郁的民族特点和时代精神于一体;其篆刻,从临习汉印始,到涉猎吴昌硕、赵之谦、黄牧甫诸家,再到她为之动心并潜心钻研的齐派篆刻艺术,她兼收并蓄,最终练就自身的有胆有识、敢于造险、善于化险的风格;其治印,追求线条的力度和文字造型之美。从不矫揉造作,也不刻意修饰,尽须单刀直入,创新而又有朴实野趣,颇具阳刚之气;其瓷刻,更是细腻生动,其瓷刻的工具、刀法都是自己独创,“瓷不惊人誓不休”的气势由此可见一斑。

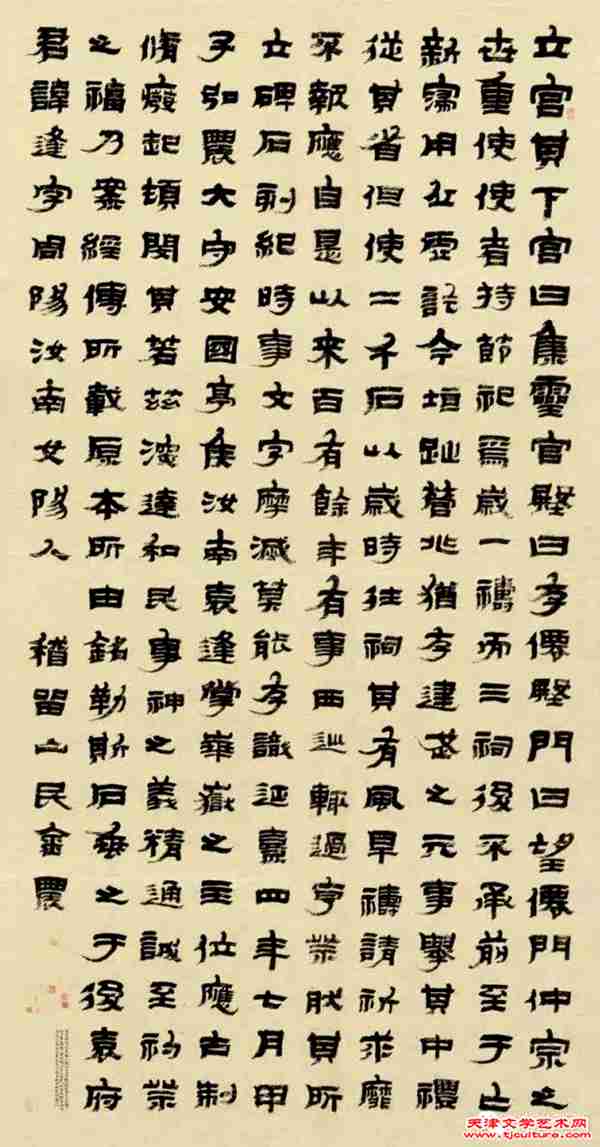

娴静儒雅、自然朴厚——金农隶书赏析

□孟昭丽

金农,字寿门;号冬心,世称冬心先生。1687年生于浙江仁和(今杭州市)。冬心先生是清代著名诗人、书画篆刻家。他一生浸淫书画,擅金石篆刻、富收藏、精鉴赏,并喜郊游。青年时代便四处寻访名师,因而开拓了视野,熔铸了心胸。使书画艺术达到了炉火纯青的地步。在江浙一带名声大噪。和李鱓、黄慎、郑板桥等人交谊甚厚,被世人并称为“扬州八怪”。

金农书法,以漆书驰名。然而其隶书功力最为深厚。金农隶书浑然大气,超迈飘逸,仙风道骨,可称得起是一代隶书大家。

冬心先生的隶书,得力于汉《张迁碑》、《西岳华山庙》碑。用笔方中见圆、平稳流畅。点画圆润饱满、苍润互生。结体变隶书的扁方为纵长的倾向。撇多渴笔出锋、率真自然,别有风致。翻开冬心先生《华岳》碑,那磅礴的气势,会给人以撞击心扉的感受。其浑穆朴厚,就像我们生存于黄土地上的人,那样稳重、端庄、淳朴、蕴含。其超迈飘逸、仙风道骨又似一位休休有容的长者,得道的仙翁。金农隶书具有娴静儒雅之美,自然朴厚之风。

金农先生画像

一、娴静儒雅之美

静,是一种美。“天地有大美而不言”。静美是无声之美,无言之美。静美在艺术中是一种超凡脱俗的品格(摘自刘怡涛先生“超然画理,由技进道,天人合一”)。

静,是创作的需要,是思考的需要。很多爱好钓鱼的朋友意不在鱼,而在于寻求一种安谧、宁静。静可以使人思考,可以使人悟。静,才能去品、去鉴、去了解、去发现。很难设想:令人眼花缭乱的东西能让人去品赏。静是书家与观赏者的共同需要。只有静下心来,才能走向艺术的深处,探知艺术的奥秘,得到禅机妙理。

静穆是艺术家的追求。我国古代雕塑中的如来佛祖,观世音菩萨。古埃及的狮身人面像、达芬奇的杰作——微笑的蒙娜丽莎,都是静穆之美的典范。当你站在他们面前,心灵都会得到净化。这是艺术的魅力。一幅好的书法作品,同样把人带入一个娴静,优雅的世界。从而得到美的享受。书法艺术有着更深刻的内涵,需要艺术家有那样的品格与魅力,可以用简单的线去表达丰富的内心世界,而且能用这些线去与观赏者沟通。因此,第一要使人入静、入神才能入化。

二、率真自然之风

冬心先生的隶书以《张迁》为宗,但其书却找不到刀凿斧刻的痕迹,表现出的是骨血丰盈率真自然。冬心先生将其创作的漆书横画宽的特点移入隶书,使其沉稳、凝重,很好地体现了《张迁》碑宽博、朴厚的风貌。当今很多有道书家追求返璞归真,其实古人早就意识到这一点。《张迁》碑中很多字头大、身子小,看起来似稚拙的顽童,冬心先生在艺术上特别敏感,《华岳》碑中“虚”、“金”、“灵”、“农”等字,那神态简直就是摇摇摆摆蹒跚学步的孩童,真可谓貌离神合之笔。

在汉碑中,撇画多圆转回收,捺多雁尾。冬心先生不为传统所囿,撇画横扫出锋,使其生动自然,饶有情趣。如“望”、“不”、“存”等字。“而”字竖画也使其撇出,灵动自然,率真洒脱。“不”字两点也写成撇画,匠心独运,三撇一致向左撇出,那神态,潇洒倜傥,直如酒席宴上临场赋诗,为那失口而出“柳絮飞来片片红”的盐商解围后手捋髭髯开怀朗笑的金农先生。(注)

“雕琢自是文章病,奇险尤伤气骨多”(陆放翁)文章忌雕琢,书画更忌刻意为工。然而古质而今妍是书法发展的规律。自然与雕琢是质与饰,除饰而质显。“贵妃出浴图”描写了杨贵妃钗环尽去,洗尽脂粉的场面。那冰肌玉骨,天然丽质尽显于画面。之所以流传至今,一是贵妃的美貌更主要的是质的展示,是自然之美。自然朴拙是艺术家追求的最高境界。达到自然之美,需要日积月累的笔墨功力的锤炼和审美意识、文化品格上天长地久的自我修养。

隶书自西汉、东汉,发展到唐,形成了左撇右捺特点突出的八分体,失去了汉隶那种朴厚、凝重、雄浑、大气使后人皆不以唐隶为宗。是饰害了质。

这里并不是否定装饰,书画界就有三分画、七分裱之说。这是强调“裱”的功用。书画作品经过装池,显露出自身的质,因饰而质显,而不是饰高于质。饰是为质存在的。

三、书卷之气

元代大画家倪云林,擅画山水,他的画简淡幽远,疏旷空灵,不求形似,即使枯木竹石,也不乏雅逸之趣。这源于他精神上的超逸、学养上的丰厚。“退笔如山未足珍,读书万卷始通神”(苏轼)艺术家的内在修养是艺术创作的灵根。当代有些画家急功近利,缺乏耐心与执着,殊不知其发于内而形于外的道理。笔墨线条仅是书道的技法,而创作思维与审美意识则取之于灵府。

冬心先生出生于书香门第,自幼读经史,吟诗词,挥笔为文无虚日。聪明早慧加上刻苦勤奋,浸淫于传统文化与儒学之道,使书画作品才具有了娴静儒雅的学者之风,书卷之气。

“八怪”是清代那些封建王朝的卫道士们给予金农、郑板桥等人贬抑之辞。考其原因,是因为他们不摄于权势,不合时俗,敢于站在时代潮流的风头上,“我画我法”的缘故。而正是这种敢为人先不为传统所囿,不为权势所屈服的创新精神,才使得他们的作品有了超凡脱俗的品格与不同流俗的新意,创造出了漆书,六分半书等,为人类历史留下多少宝贵财富,至今为人们所称道。冬心先生的书法,摒弃实用性,而执着于艺术的追求。只有迫不得已,才将书画换取银两。而正是这种不慕名利、淡泊名利,致使三朝名士,终为布农,贫病而终。然而他的墨迹、他对艺术追求的精神将流传千古。

(注)一次,一位盐商在平山堂宴宾,席间有人提出一句古人有关“飞红”的诗句来祝酒兴。依次轮到盐商时,随口念出一句“柳絮飞来片片红”众人听了大笑。这时金农起身说道,这是古人咏平山堂的诗。后又接着诵出“廿四桥边廿四风”凭栏犹忆旧江东,夕阳返照桃花坞,柳絮飞来片片红。“其实此诗是金农先生为盐商解围而现场所赋。

来源:天津文学艺术网