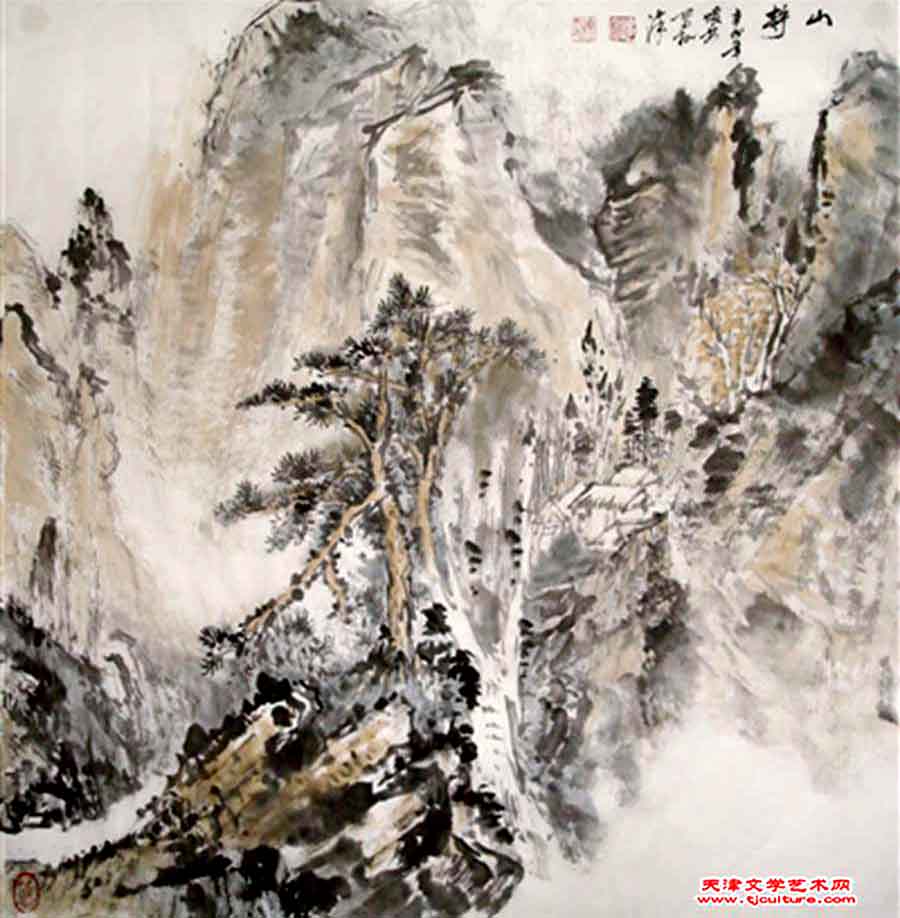

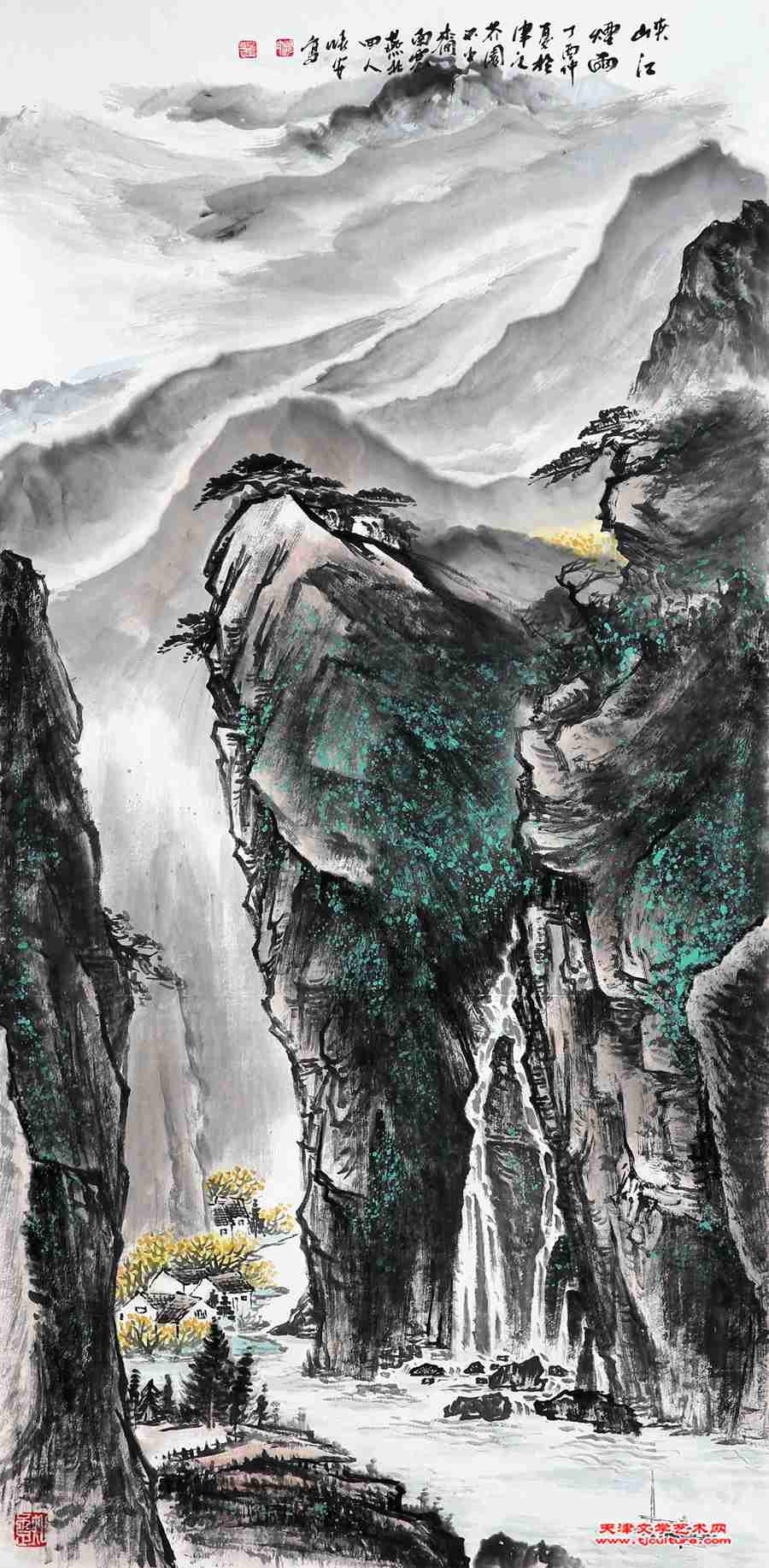

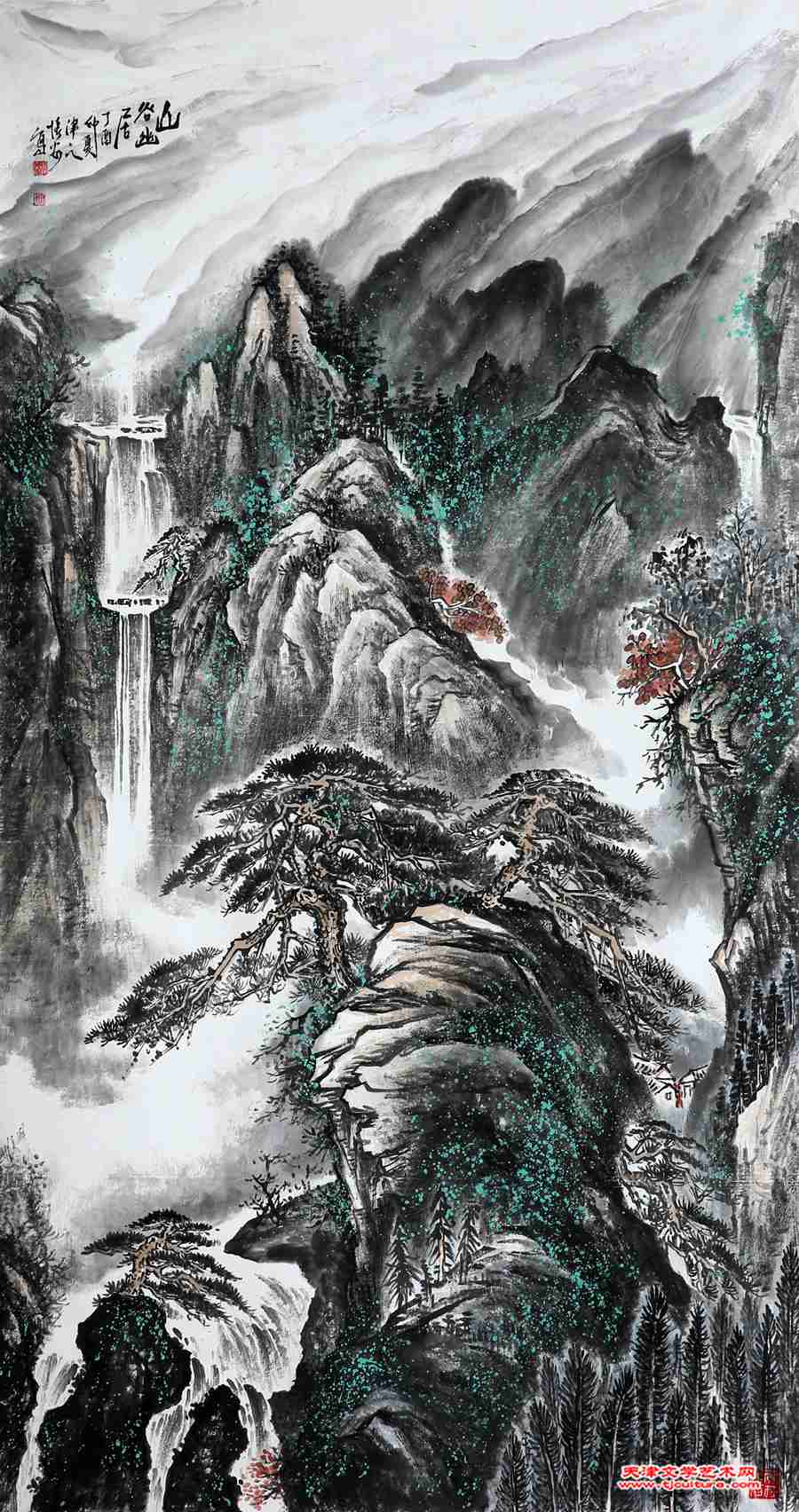

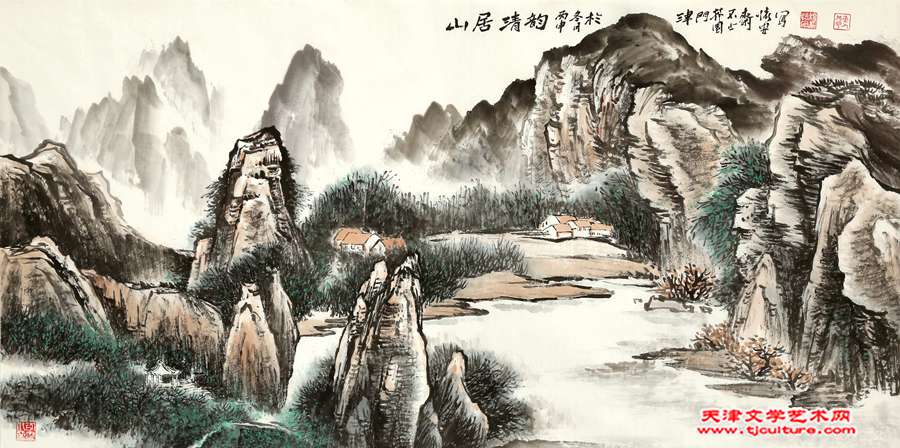

穆怀安作品——千岩万壑收眼底 浓淡干湿化无穷(组图)

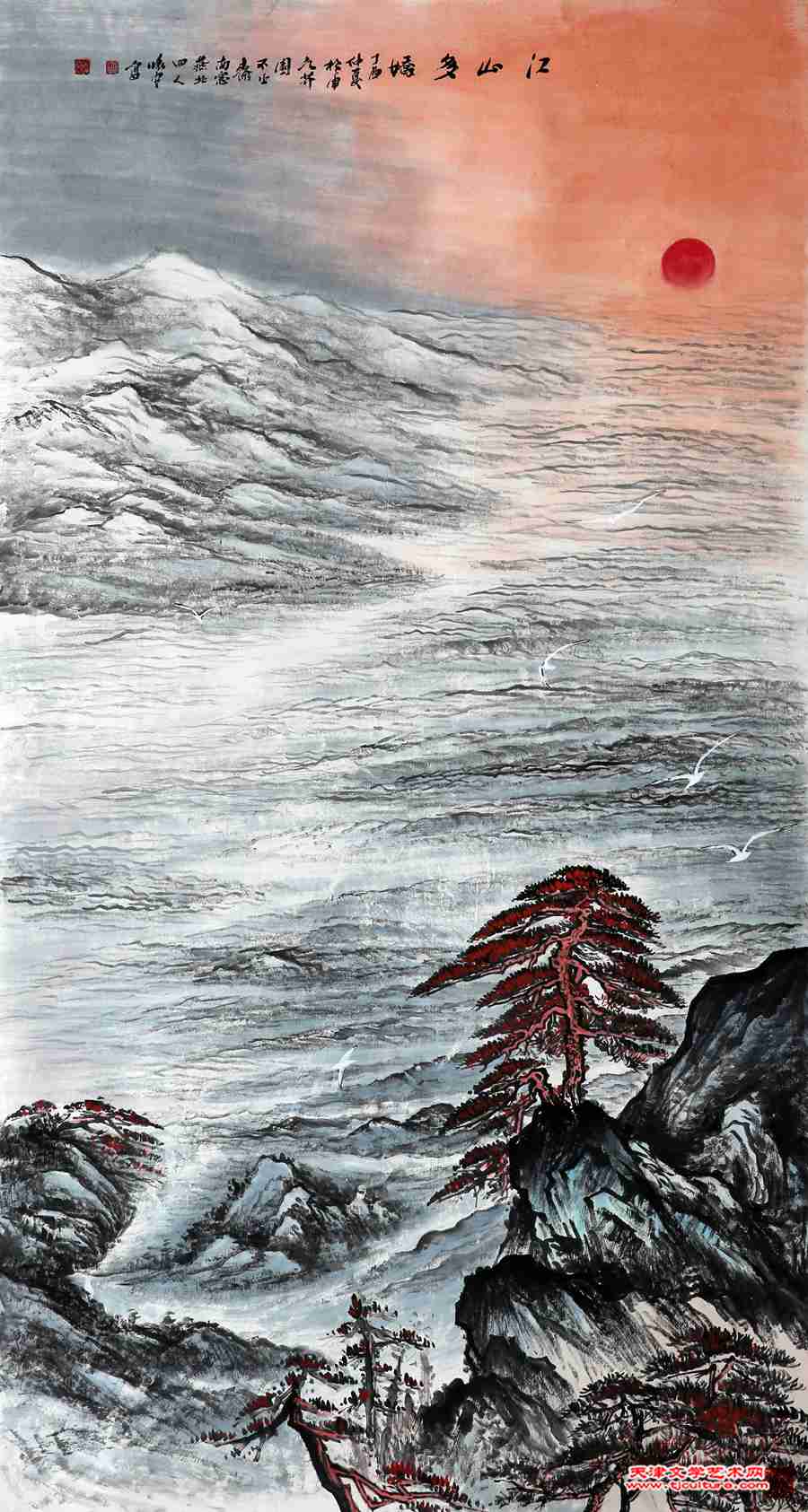

天津文学艺术网讯:(萧长发/文)穆怀安的山水画结构布局气势宏大、千岩万壑尽收眼底,笔墨之间浓淡干湿变化无穷。其作品崇尚空间,追求结构。读穆怀安的山水画,近观其画笔墨纵横,退出几步,方见格局,忽觉豁然开朗,崇山峻岭,明暗对比,远近高低,浑然厚重。时常让人联想起李叔同的名文《山色》,“近观山色苍然青,其色如蓝;远观山色郁然翠,如兰成靛。山色非变,山色如故,目力有长短”;观其山水画,尤其水口瀑布,似不经意几笔,顿使水的脉络清晰,且灵动感十足,引人入胜。

穆怀安早年先后随赵树松、吕云所学画山水,各得其旨。怀安传承了赵树松老师厚重博大、雄浑含蓄和笔墨雄阔、质朴豪放、酣畅淋漓的艺术风格;又从吕云所老师那里学到了朴实浑厚、笔法老辣苍劲、意境深邃、重阳刚之气的特点。俗话说,师傅领进门,修行在个人。多年来,穆怀安研习水墨技法和书画理念,自云受益匪浅。加上他孜孜不倦,日日临习,靠着勤奋,又靠着自己的灵性,天天琢磨,体悟所得,日渐精深,如今,已经一步步将之前所学,在笔墨之间展现出来,并且形成了自己的面貌。

蓦然回首,穆怀安在绘画的路上走了一条捷径——虔诚而执着。这是他的性格,也是他多年以来形成的对书画艺术的理念:一旦目标确立便持之以恒,始终不渝,坚持到底。在相当一段时间里,他每天把自己闷在家里,读画、画画、读画论,理解古人绘画构图,分解局部,临摹古画;兴致来了,竟然日以继夜:中锋、逆锋、侧锋,干笔、淡墨;再分析近山、远山、气势、虚实;学习表现水口,理解水源走势等等,每日用功不辍。再靠着自己的悟性,时隔几日,便会有令人刮目相看的感觉。

怀安正直豪爽,认真仗义。平时为人做事豪爽而本分。我曾经不止一次听他说过赵树松老师对他的教诲:学画画先学做人。老师说:学画的第一思考是为了传承中华传统文化,第二要有功德心。他强调:“老师的原话这么说的。”能在日常与朋友交流中时时提起老师的话,说明他真的把老师的教诲铭记在心了。2008年,汶川地震,他精选了自己的得意作品装裱好,第一次在书画义捐的场面上捐出了自己的画作,同时,也算是正式在天津的书画界抛头露面。此后便一发而不可收:民革画院、红桥政协书画院组织的慰问孤寡老人、献爱儿童福利院、慰问驻津部队等诸多公益活动,处处都有穆怀安的身影,每年多达十几次。他参加书画活动最大的一个特点就是认真。即使在后来几年绘画技巧日臻成熟的时候,他在外面参与的各种笔会活动,都会认真完成每一幅作品。他说:所有这些活动都是学习实践的过程,也正是自己能进步的过程,绝不能敷衍了事。

书法绘画之类的艺事,靠的是天分加勤奋,这其中具体比例不好定论,很多人十分努力,后来也不能大成,是因为天分不够;也有人天分不错但疏于努力,也难成大器。除了天赋和技巧的努力用功之外,学识的积累和心胸的轮廓至为重要。一位画家的成功,有着诸多因素,诸多条件具备了,自然可以走上成功的路径。

在物质文明高度发达的今天,中国正在向着传统文化回归,这是一种必然的趋势。从几千年传统文化艺术中汲取蕴含民族精神元素的艺术,打造高品位的艺术作品,是当代众多艺术家的共同追求,也是穆怀安的终极目标。穆怀安是个虔诚的人,他有天分,也很努力,进步就显得很快,期待他能以他的才智为弘扬中华传统文化艺术做出应有贡献。

(作者萧长发:系原天津市民革书画院秘书长)

来源:天津文学艺术网