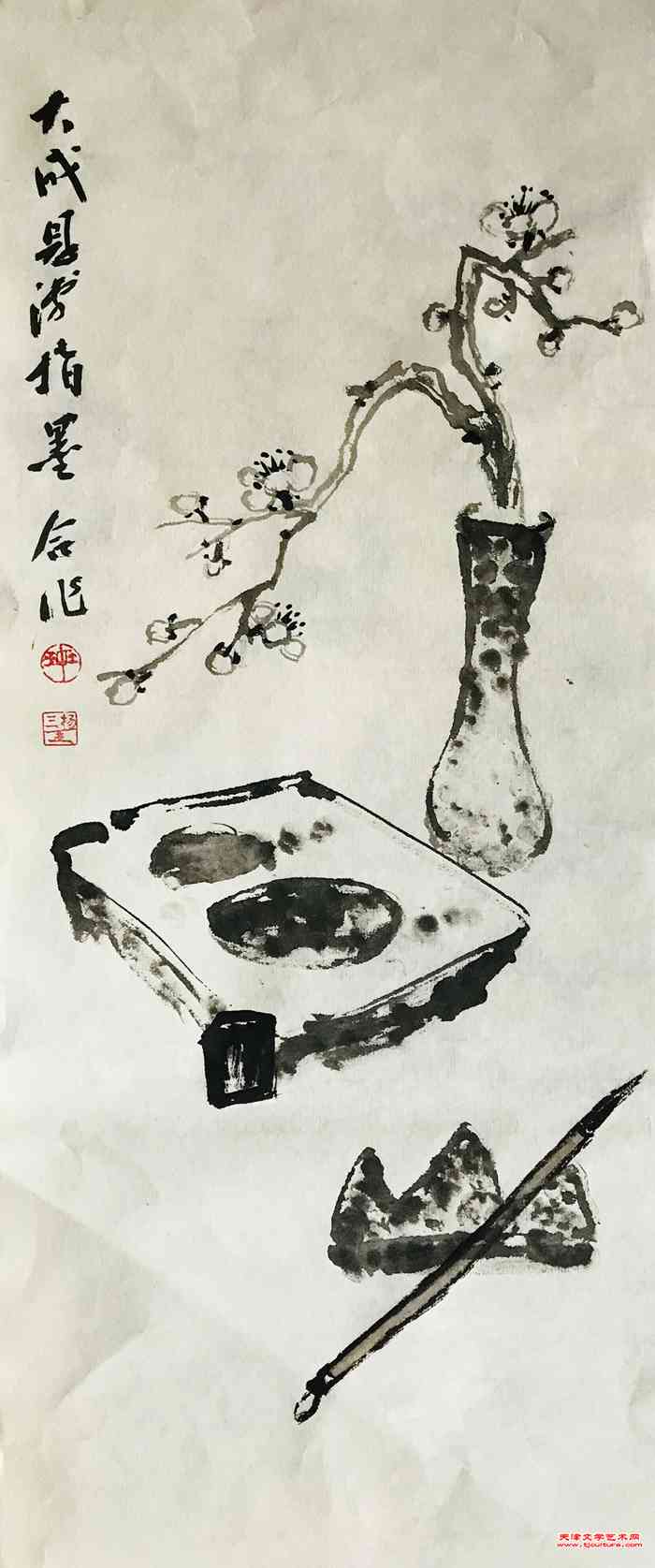

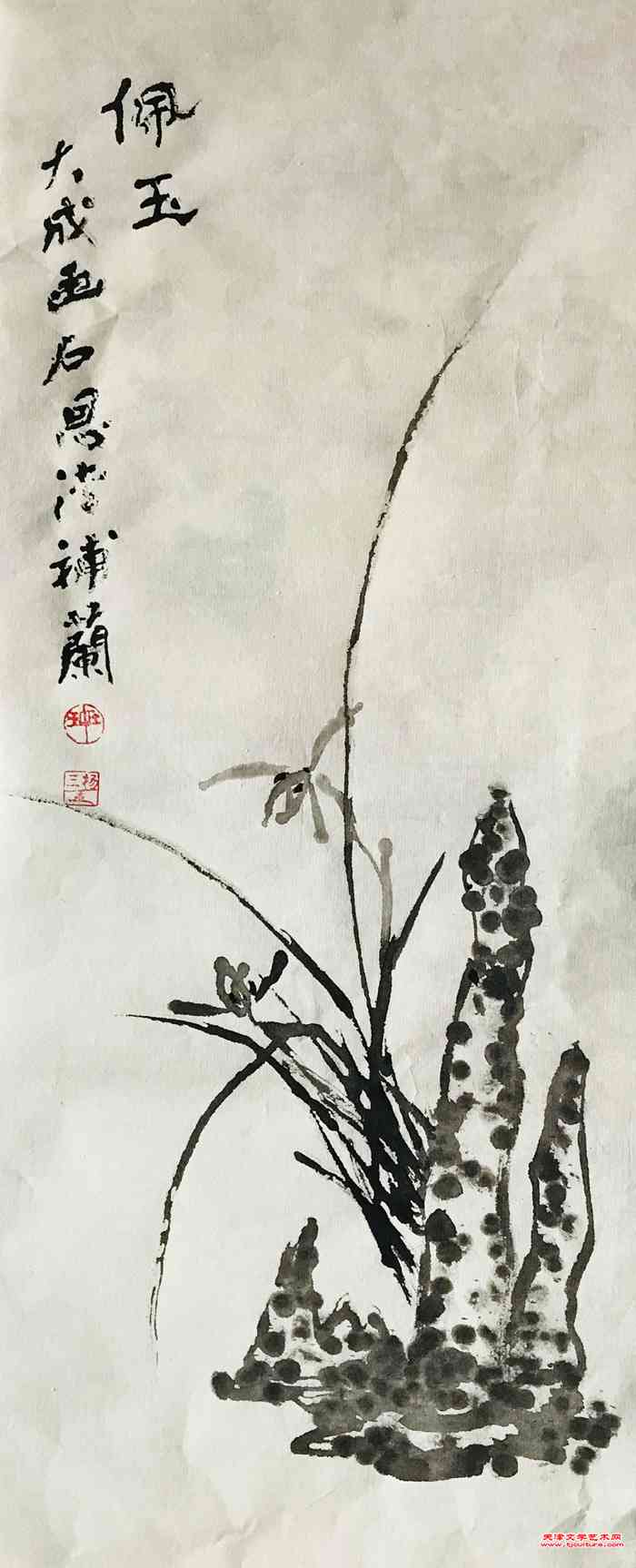

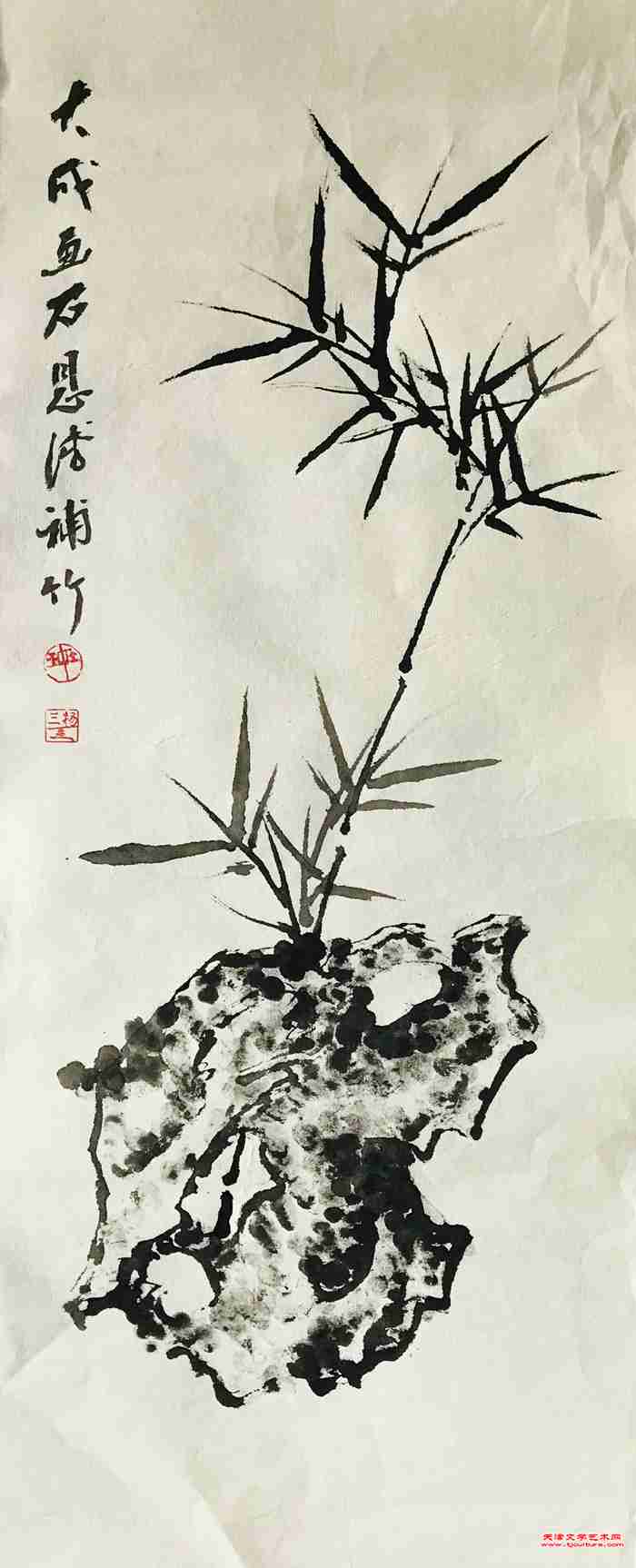

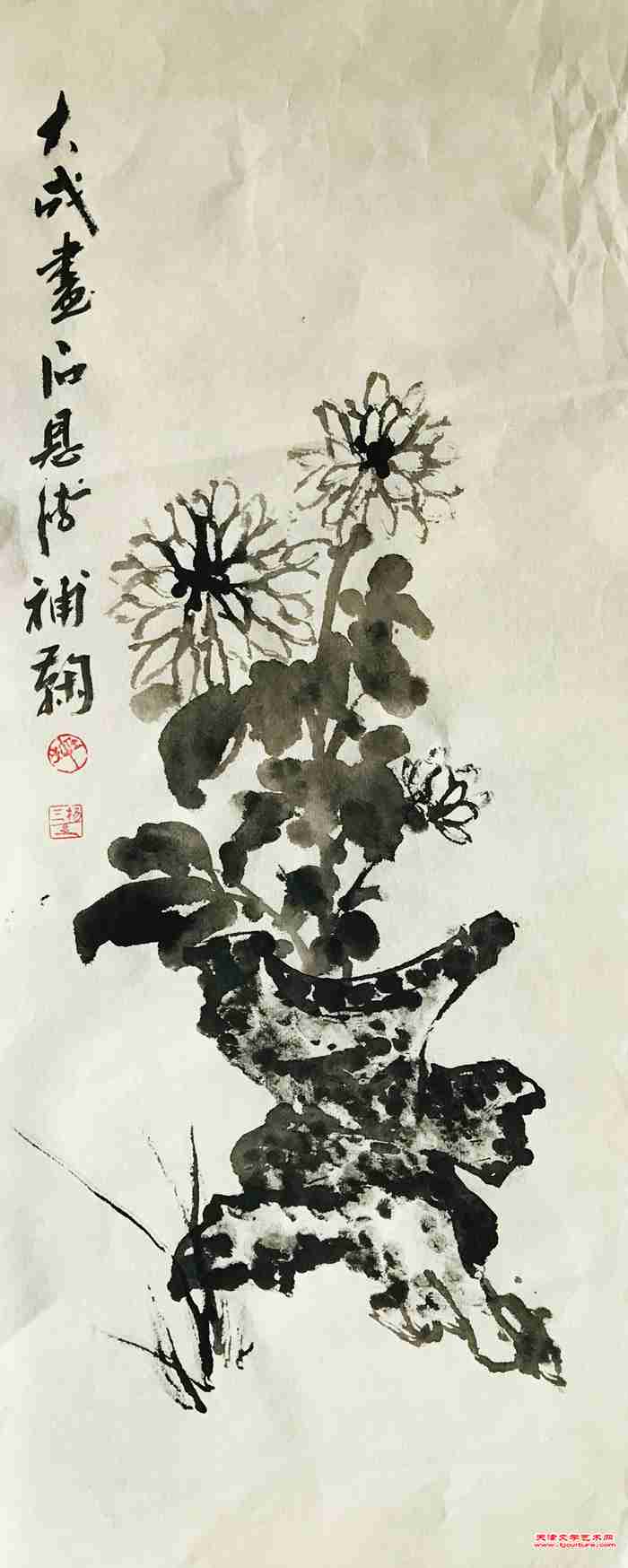

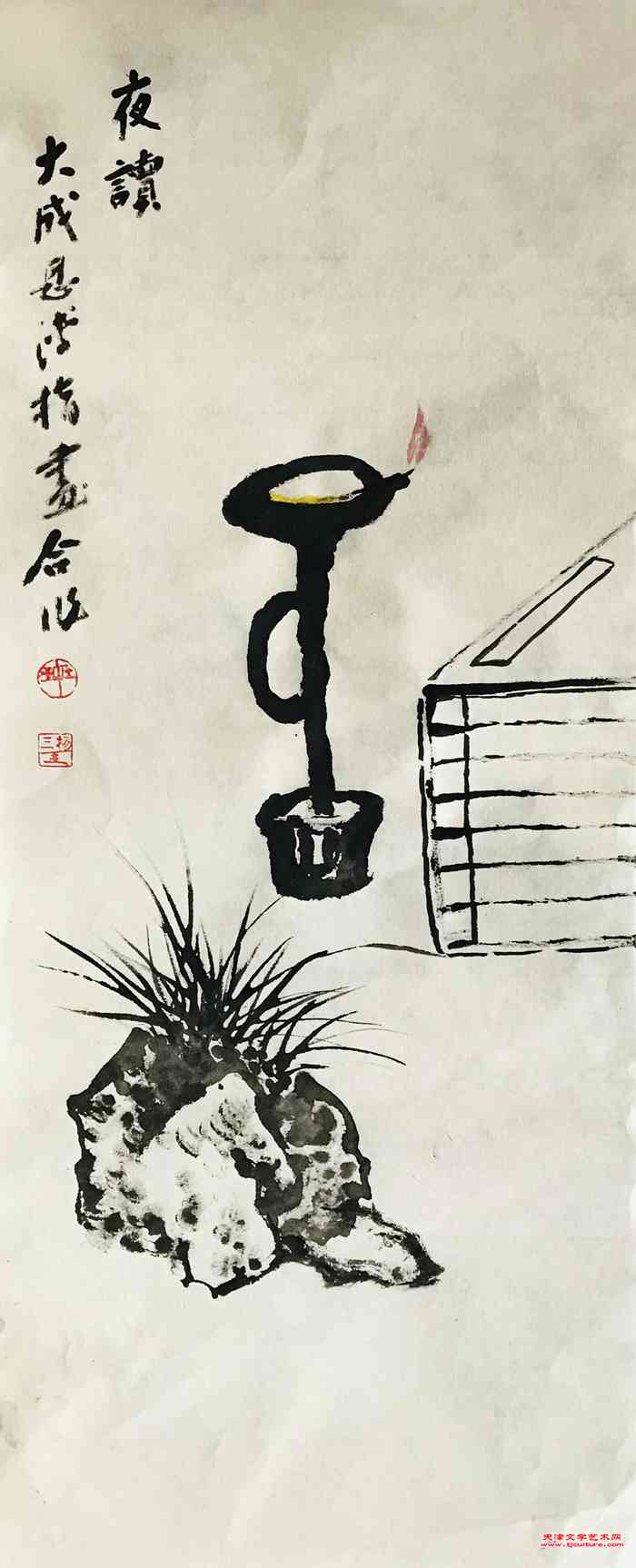

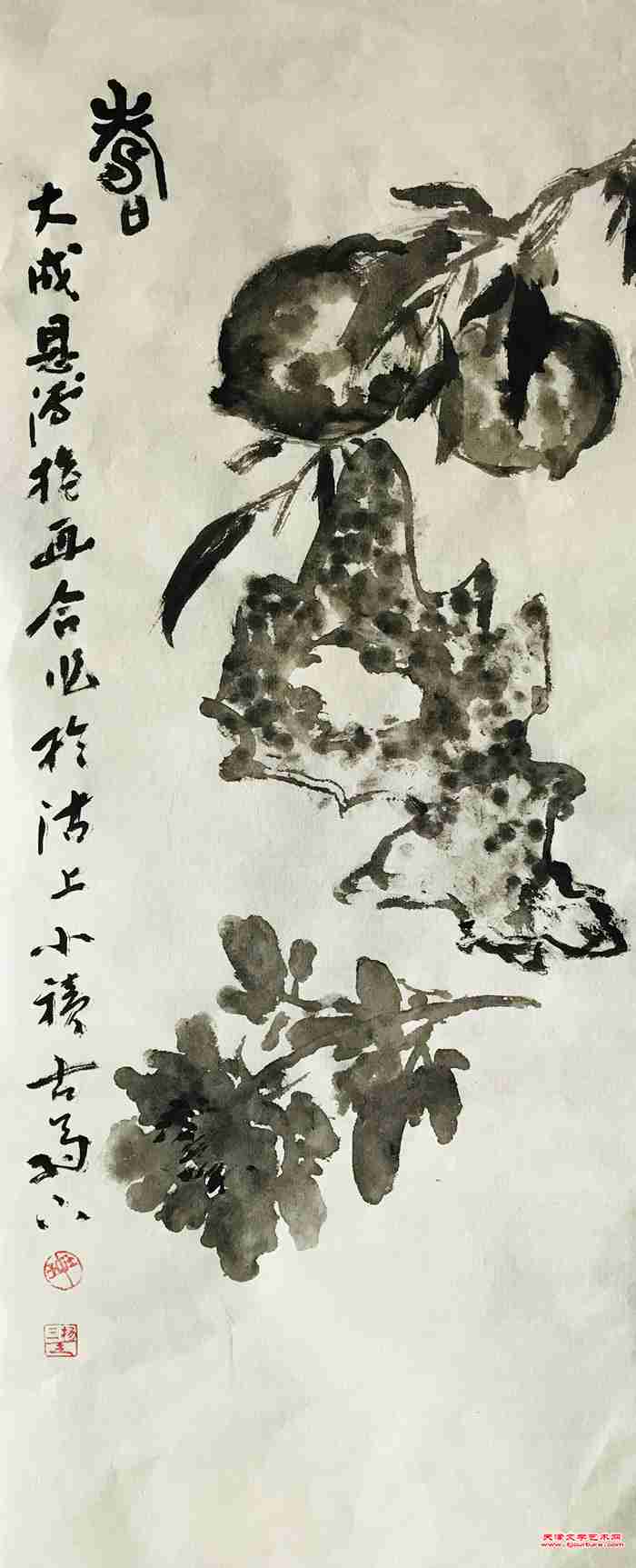

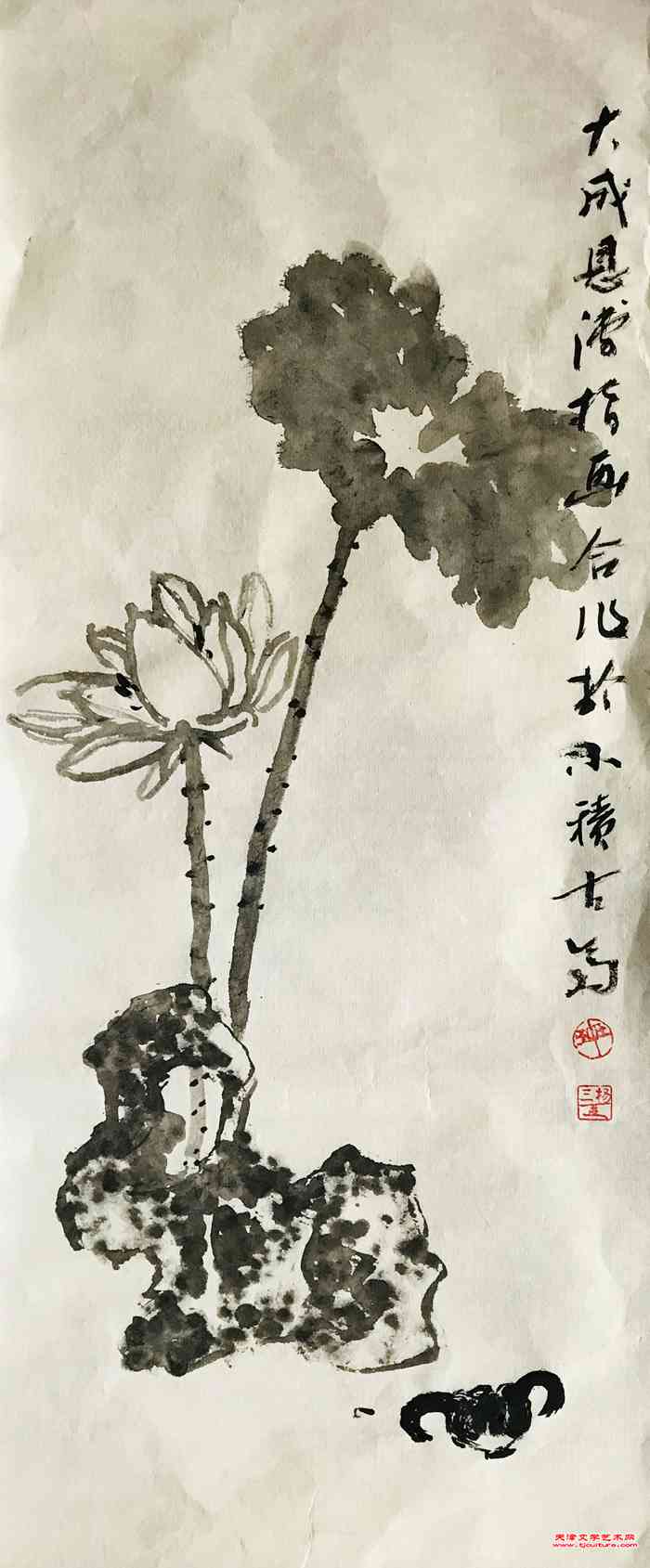

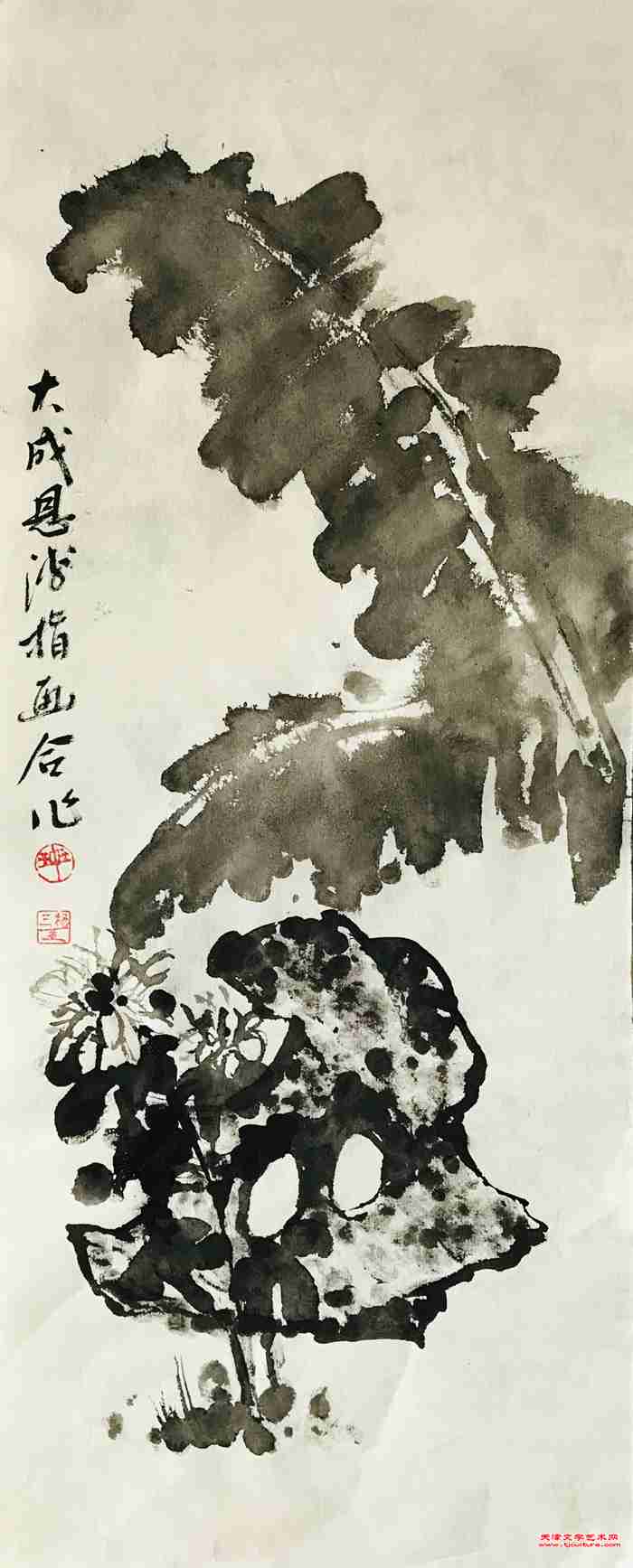

幽幽古情,指上墨香——记津门书画名家王大成、杨恩溥博古图指画合作(图)

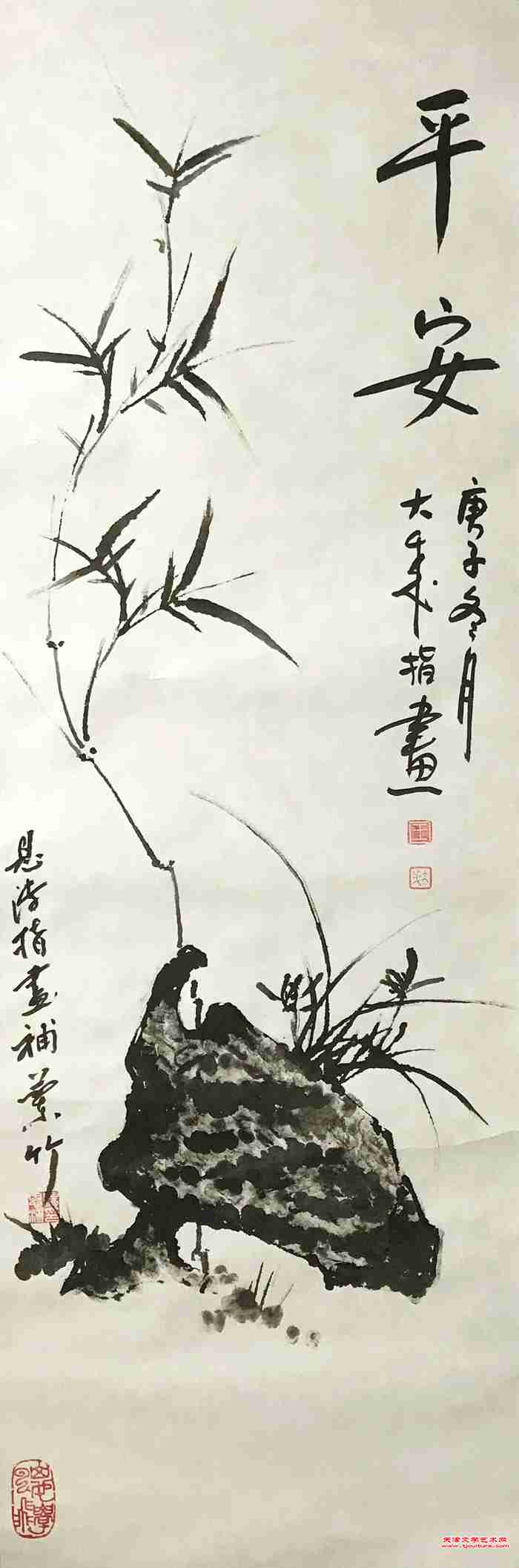

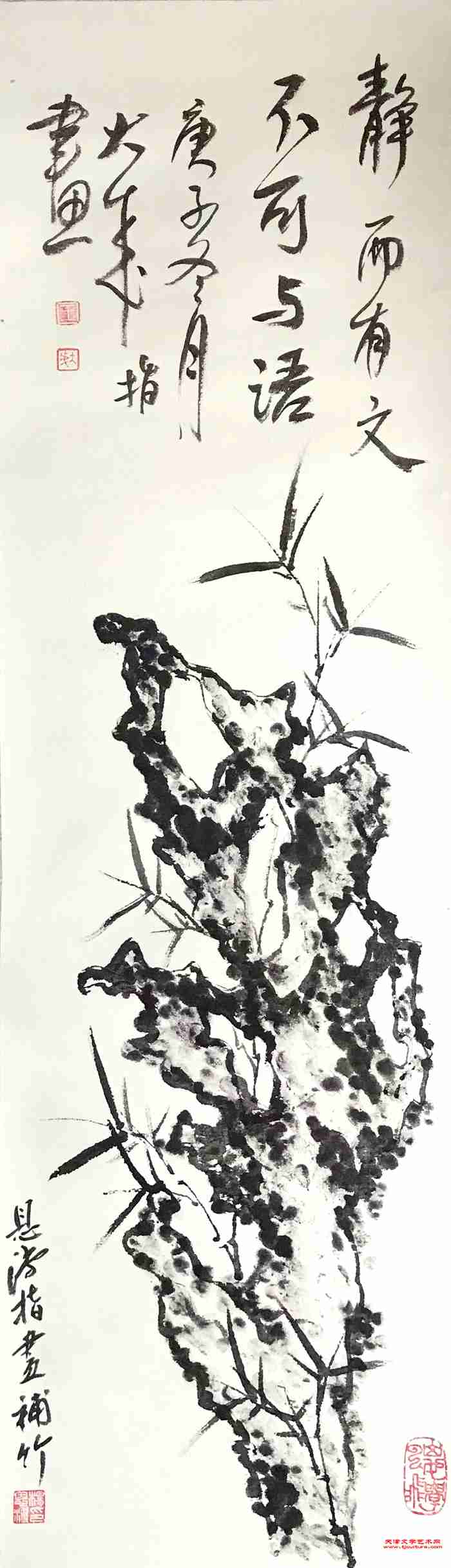

杨恩溥、王大成指画合作

天津文学艺术网讯:(高蕴辉、李盟报道)庚子仲冬,北方寒意袭人,花草树木枯残凋落,而无数画家画室却依旧纸上花开,四季如春,翰墨飘香。近期,作为同门师兄弟的著名画家王大成、杨恩溥共同合作,创作出一批指画“博古图”,只觉清香拂面,耳目一新。

王大成、杨恩溥交流创作

春秋孔子云“吾闻老聃博古通今”,老聃指老子,言其知识渊博,通晓古今文化。汉张衡《西京赋》有“雅好博古”,“博古画”名称由此而来。博古图是在金石学的背景下产生,寓意学问博大,不同凡俗。图案多为古器物,如古瓶、古铜器、书画、琴棋,或配加一些吉祥图案,属于花鸟画科的写意或工笔画种。

到宋、明两代蔚然成风。宋徽宗赵佶命人编绘《宣和博古图》。而后,太湖石、芭蕉、松竹、古树、梅树、栏杆以及果蔬等不断进入博古画。世人热衷赏古、鉴古、藏古、玩古,达到前所未有的繁荣。古器物造型简洁,颜色古朴,材质天然,无刻意装饰,一杆竹叶,几枝花束,却让古器物焕发盎然生机,流露出文人淡去欲念,荡涤尘埃,解除羁束,又怡然自得,物我两忘的心态。《二十四诗品》谓“高古”:“畸人乘真,手把芙蓉,泛彼浩劫,窅然空踪。月出东斗,如风相从,太华夜碧,人闻清钟。虚伫相素,脱然畦封,黄唐在独,落落玄宗。”

随着清中后期金石学的兴盛,又有了耳熟能详的“清供图”, 清供图,将清雅的供品元素带入绘画,或以静态形式的清供物品作为专门表现题材,或在友人小聚或雅集的场面中用清供作为陪衬物,天地自然,清厉而静,和润而远,藉以挥洒古代文人的才情,寄托雅趣。

论博古,“古”则透着历史气息,撩发思古幽情;谈清雅,“清”则含一种内在品质,是邈远空明的天地精神,是文人心中一方净土;是儒家上善若水之清,道家清洁自由之清,佛家空明澄澈之清。博古画因之古意盎然,清气氤氲而呈诗意的境地。

王大成、杨恩溥赏石构思博古图指画

王大成与杨恩溥先生,都是津门擅长指画的书画大师梁崎的弟子,又都曾跟随名家季芸圃学过博古画。他们或是以大气磅礴的山水示人,或是以大写意花鸟见长。而王、杨的指画合作,则是一次新的尝试:师出同门,各有所长,又相互景仰,心有灵犀,则珠联璧合,心手相一。携呼吸的张力,血脉的律动,心率的节奏,运气韵、温度于手掌指尖,既是对传统的崇奉膜拜,也是对师傅的缅怀与致敬。

但是他们暂时都抛弃了“大”与“厚”,“豪”与“放”“荒”与“率”,而是仿佛孙猴子从耳朵眼里摸出了“绣花针”,以手指为笔,勾勒出一幅幅秀逸灵巧、淡雅简约的小幅图画:梅、兰、竹、菊、荷花、芭蕉、牡丹、菖蒲、石榴等,与一方老砚,一块奇石,一只古瓶,一盏油灯相互衬托,相依相伴。这多幅画面,只在如斗的油灯和落款处显现点睛之彩,其余皆以水墨为主,黑白简约,浓淡相宜:淡则如清水出芙蓉,天然去雕饰;古则淳厚朴拙,返璞归真;仿佛超凡脱俗,洗尽铅华,而带些许野逸质朴,如梅妻鹤子、闲云野鹤的高士此起彼伏的吟诵;高山流水之畔,一首首低回婉转的琴音;画者赋予画面独特的香韵风骨,适宜闲居雅室,品茗阅读之余,展卷赏之,于摇曳生姿中,淡忘了那阴晴冷暖的世事,朦胧了渐行渐远的光阴,仿佛与古人畅谈,与高士静坐。

《小窗幽记》云“香令人幽,酒令人远,茶令人爽,琴令人寂,棋令人闲,金石鼎令人古。”高泽俯视一切,古则抗怀千载。这样以淡泊心境的画作也希冀为浮躁喧嚣的时世吹来一缕幽幽的古风,抚平一颗驿动的心。

(庚子仲冬 李盟 撰稿)

来源:天津文学艺术网