正大气象是书法艺术第一追求——记漆书名家张长勇(组图)

天津文学艺术网孟阵专访书法家张长勇

天津文学艺术网讯:(高蕴辉、孟阵报道)津门漆书名家张长勇近年来声誉鹊起,伴随着越来越多的人了解了什么是“漆书”,张长勇的名字也越加响亮。最近,天津文学艺术网走访了张长勇,就书法艺术的“正大气象”话题展开了研讨。

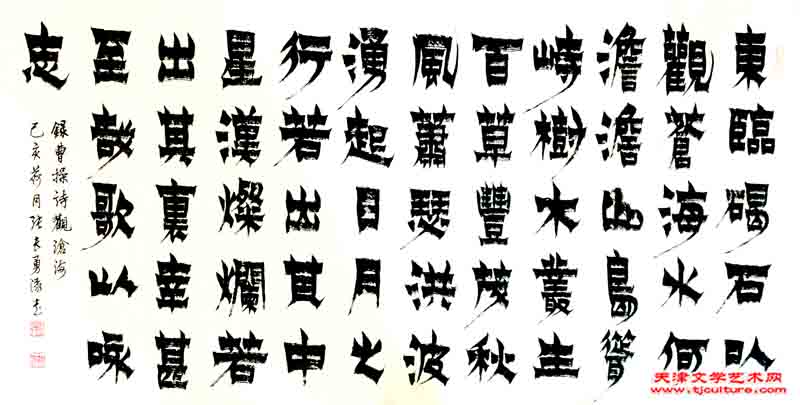

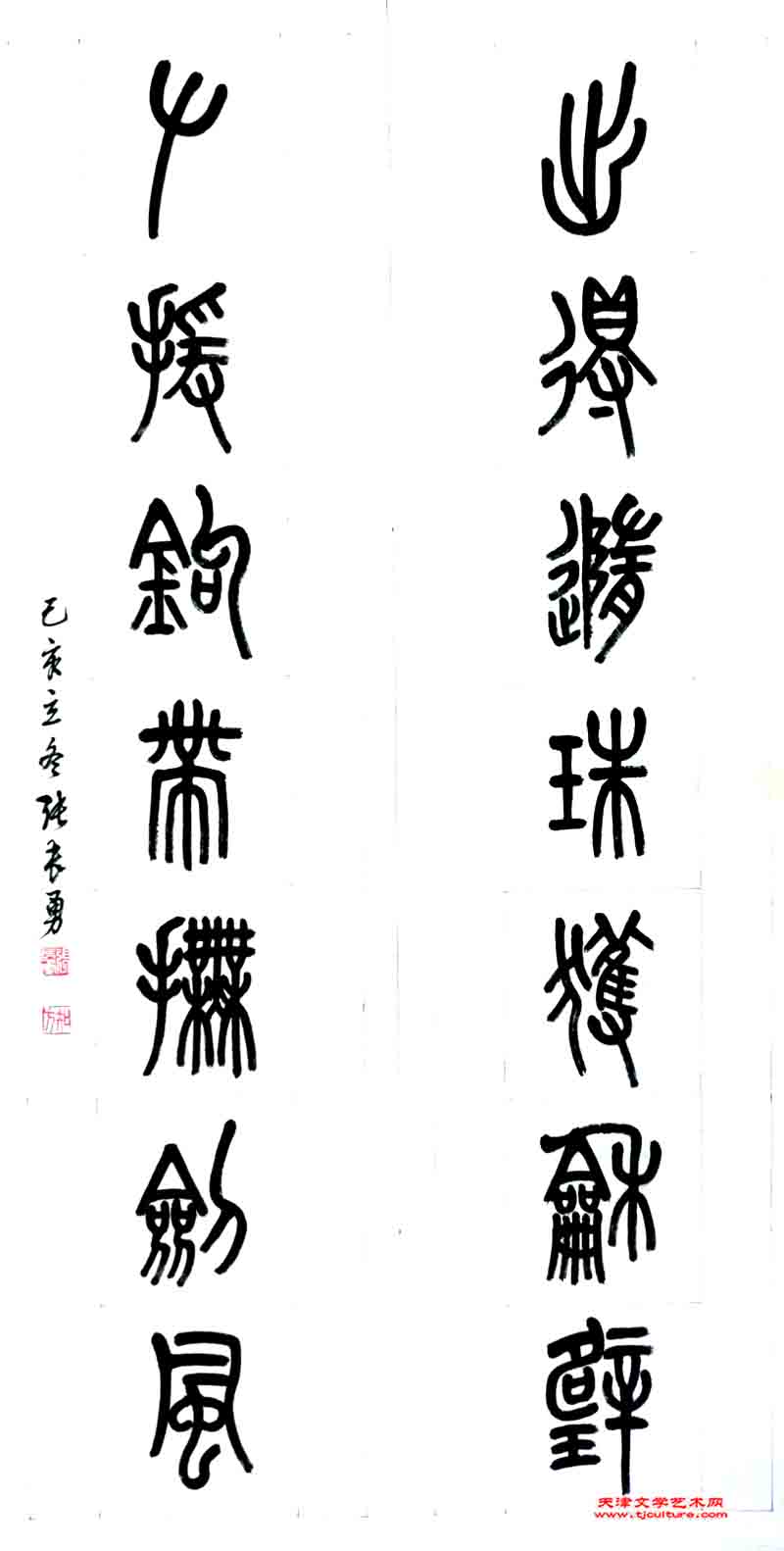

漆书作品

津门大儒,著名书法家龚望先生有诸多弟子,而最贴近的弟子之一就包括张长勇。早年张家与龚家是世交,在动荡年代张家把张长勇和姐姐交给龚望先生,跟随先生学书法,学文化,既学本事又陶冶情操。张长勇中学毕业后曾经响应国家号召上山下乡,在农村的艰苦条件下,他不忘先生教诲,仍然坚持研习书法,村里很多大事小情都请他书写,是远近闻名的小秀才和“知青书法家”。及至后来选调进城走进工厂,他仍然坚持研习书法,在单位施展才华,是能写各种书体的“多面手书法家”。并与更多津门书画家接触,眼界更加开阔,功力长进更快。上世纪八十年代初他与另外六位书画家联合举办的“七人书画展”大获成功,引起津门文化界的高度重视。此后他再接再励,对各种书体、风格广泛涉略,潜心研习,博采众长。而让他最下苦功的,当然还是清代“扬州八怪”之首金农的漆书。尽管漆书的写作难度很大,张长勇已经得其精髓,做到了形神兼具,且更有今人的灵动蕴含其中。但张长勇具有本人风格的真草隶篆功力亦十分深厚,尤其是颜楷和汉隶,更为行家所称道。

漆书作品

漆书作品

漆书作品

半个多世纪的临池不辍,使“坐六望七”的张长勇在思想和艺术上已经到达日臻成熟的程度,对中国书法这门博大精深的传统文化艺术有着自己的独到见解。他认为第一要做好人,其次具备渊博的学识,第三才是写好书法,没有前二者,书法难以呈现“正大气象。”这些年来,他在自己的书法实践中追求正大气象,从不写俗媚、丑怪字,他的书法被名家赞为“馆阁体”;而且,对他的弟子们也如此要求。尤其让弟子们了解从古至今都以正大气象为主流的中国书法史。告诫弟子要想写出“正大”,人首先要正,有博大胸襟,宽宏度量,从品德、做人上,是谦谦君子,这是写好书法的基础和前提。

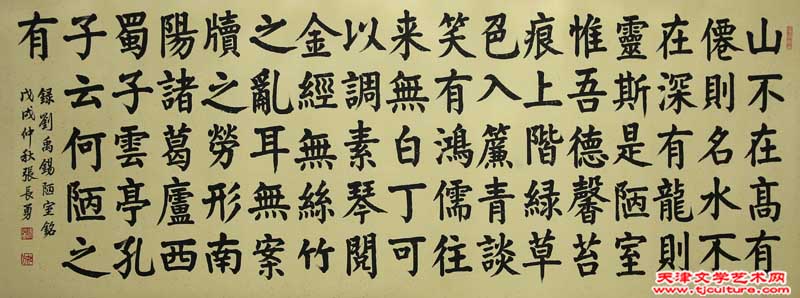

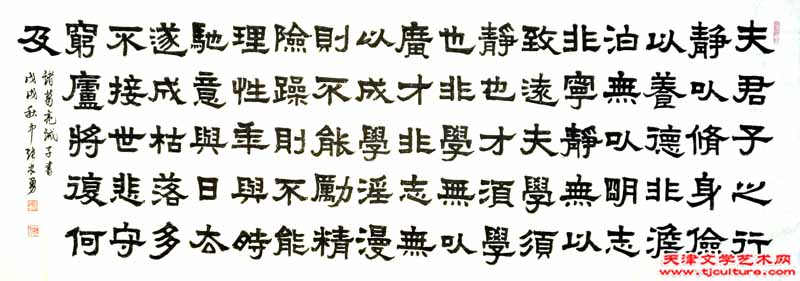

颜楷作品

张长勇在为学生授课时经常讲到颜体创始人颜真卿,颜真卿是怎样的一个人?怎么会创造出正大气象的“颜体”?那绝不是凭空而来。颜真卿在唐代曾登进士第,任监察御史和殿中侍御史。后因得罪权臣杨国忠,被贬为平原太守,世称“颜平原”。搅乱唐朝的安史之乱发生时,颜真卿率义军对抗叛军。唐代宗时官至吏部尚书、太子太师,封鲁郡公,人称“颜鲁公”。后被派遣晓谕叛将时因凛然拒贼而被缢杀。他遇害后,三军将士皆为之痛哭。朝廷追赠他谥号“文忠”。他的凛然正派的性格融进了书法,其正楷端庄雄伟,行书气势遒劲,创“颜体”楷书,对后世影响很大。唐代的另一位书法宗师柳公权名气也很大,也是学习了颜真卿的正气精髓。唐朝文宗皇上曾问柳公权:如何写好字?柳公权回答:心正才能笔正。与颜真卿一脉相承。张长勇告诉学生,人若不正,没有大气,就写不出颜体的气象。张长勇在教学中非常重视临帖,他的弟子学颜学欧的都有,他不仅让他们临习颜体、欧体的碑帖,自己也不放弃都临。他认为临帖就是和古人对话,就是学习。既学古人的气度,也学古人的艺术,这样的学习是没有止境的。

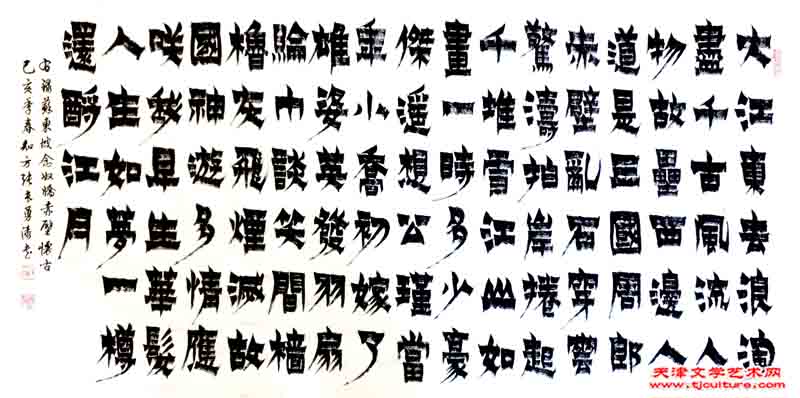

漆书作品

漆书作品

张长勇虽然对漆书情有独钟,却并没有放弃其他各种书体,做到了精通一体,兼顾各体。这样的修炼既源自古往今来的书法大家,更得益于先师龚望老,龚望老平时以隶书示人,其实临过70多种碑帖,真草隶篆都行。学识也非常渊博。张长勇明白,书法是文化的载体,文化有多深,书法就有多深。在2015年他曾经举办“漆墨今韵”个人书法展,以漆书为主,其他各体兼具,对自己进行一次小结,对社会进行一次汇报。社会反响很大,津门文化界名流对其评价很高。他现在仍然每天都在写,时写时临,追求更高的境界,现在他看自己去年、前年的作品,就总有不满意之处,说明在不断进步。当年龚望老对他说,在临帖上,“取法乎上仅得乎中,取法乎中仅得其下,学近人书如无源之水”,让他牢记在心。津门著名文化学者姜维群先生的《不让古人让今人》一文也让他颇受启发,他感觉以自己的字和古人、先贤比,总有不足。从先贤处得到的启示是好的书法首先讲的就是要求做好人,不狂不怪不小气不做作不附媚,望之威严,即之也温,正大气象,犹如“如来垂目”,仔细看文质彬彬,赏心悦目,耐人寻味。

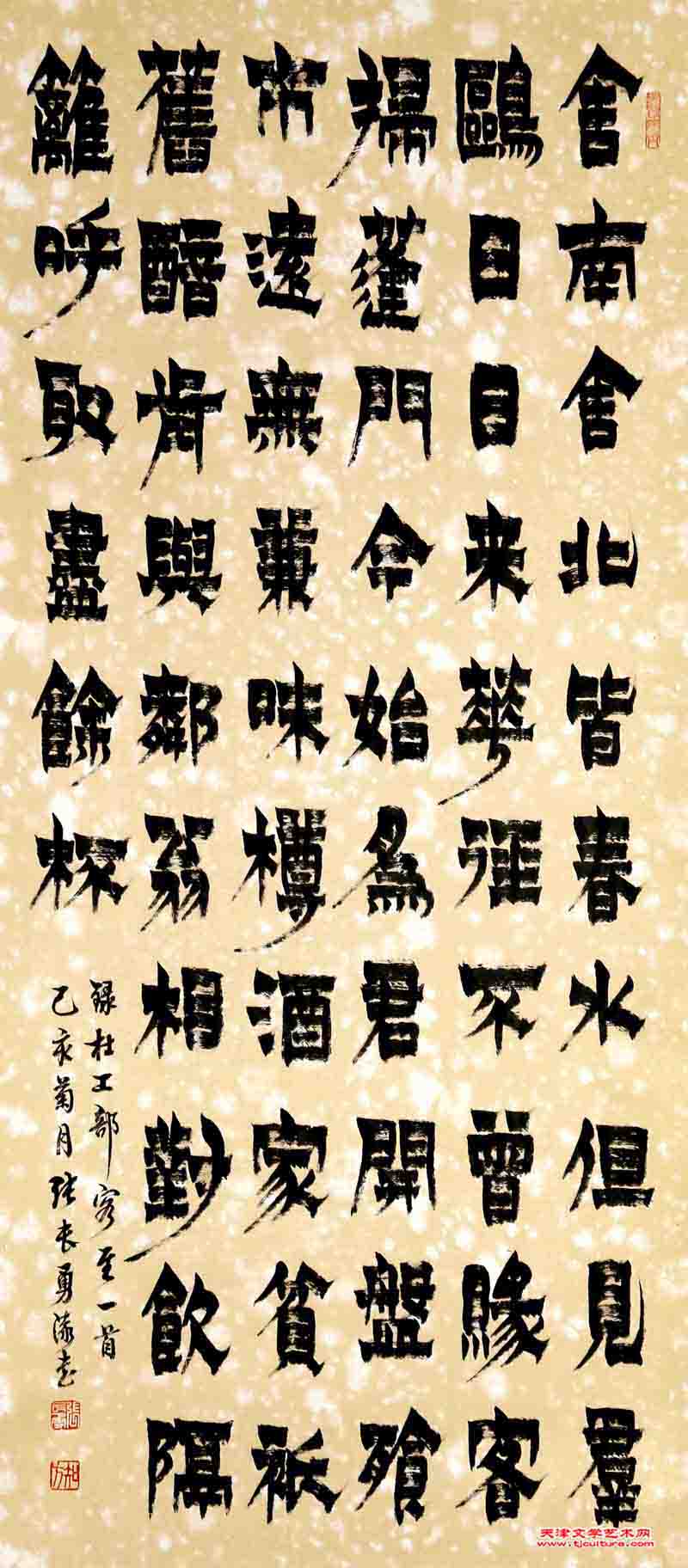

篆书作品

汉隶作品

张长勇讲解漆书结构

而之所以张长勇对漆书情有独钟,就因为漆书的字体恰巧端庄严正,器宇轩昂,筋骨丰满,不苟且不猥琐。“学无止境,艺无止境”,张长勇仍在孜孜以求地修炼自己。祝愿他在举起漆书这面旗帜的同时,写出更加鲜明的“自己”。

【文章作者孟阵,天津文学艺术网专栏记者,中国作家协会会员,加拿大加中笔会会员,曾出版长篇作品20余部,600余万字,有的作品获国家和省市级奖项。】

来源:天津文学艺术网