著名画家刘正工笔人物画——“真实浓郁 赏心悦目”(图)

天津文学艺术网讯:(徐希嵋/文)刘正,天津“土城刘家”十世孙,著名画家刘奎龄系其叔爷。自幼秉承家学,习工笔人物画。1974年得美术教育家孙其峰先生赏识,入天津美术学院绘画系深造,专修人物画。

退休前为天津人民美术出版社编审。30多年的编辑生涯,17次获天津市优秀图书奖或全国优秀图书奖,及个人优秀编辑工作。2012年获中共中央宣传部、新闻出版总署颁发的“为《中国美术分类全集》做出贡献”的荣誉证书。

工作之余坚持工笔及水墨人物画创作,兼攻小篆。多年来形成以写意性作为工笔人物画中求得灵变的重要方式,“以工养写”作为水墨写意人物画严谨的造型基础。作品题材广泛,刻画深入。其中22件作品26次获国家或省市级奖励。孙其峰先生曾题词为“独运心源,自成格调”“见微知显”。

1979年加入天津美术家协会;1986年加入中国美术家协会;从1979年始,曾连任天津市第六、七届青年联合会委员;1992年曾被聘为中国美术家协会艺术委员会年画艺委会委员。现还担任中国出版协会年画艺委会副会长,中国刘奎龄书画艺术研究院副院长(文化部批准建研究院),天津美协人物画专业委员会委员,天津书画艺术研究会副会长,天津国学研究会副秘书长等。并被中国收藏家协会创作中心、北京大道画院聘为专职画家。

刘正工笔人物画作欣赏

我常爱把许多名家的书画作品当作“书”来读。那些作品中彰显出的是书画家的人生感悟、精神色彩、艺术追求和人格魅力。它们除了能带给人视觉的冲动,令你赏心悦目外,还常能撩拨你深潜于心的情感共鸣,甚至会让你产生一种精神上的震撼。天津著名实力派工笔人物女画家刘正的作品便是颇值得一读的好“书”。

欣赏她的那些款款大作,犹如在触摸她的艺术生涯:默默耕耘,不逐名利,永远求实、求新、求变、求完美的创造轨迹。她是为艺术而生的,成如她所说:“绘画是我生命的第一需要,是我的乐生要素。只求有人从我的绘画中读出真善美的情愫,那便是我的价值所在了。”

刘正出生在一个教育世家,祖籍系天津八大家之一的“土城刘家”,祖父刘伦曾是天津“水产三杰”之一,著名画家刘奎龄是她的本家太爷。她自幼擅画,从事教育工作的父母,在她孩童时就经常给她讲刘奎龄的故事,用刘奎龄的画作熏陶她,还特意为她聘请了一个画师——本家的“刘四爷”,教她画画。她画的第一张画是临摹唐伯虎的《吹箫仕女图》……

刘正自天津美院毕业后,在天津人民美术出版创作、编辑、编审等位置上一干就是几十年,她深谙:一种古老艺术在艺术史上的特点和真正价值在于它们都是以“人物”作为艺术表现中心的。刘正始终把塑造人物画作为她生命的意义。她在承载着一部部厚重的美术典籍的编撰工作的同时,从未放下过手中的画笔。她以“编学相长”鞭策自己,30年来潜心于人物画创作,创作完成的题材性作品竟多达300 余件。她早期着意地从中国古典文学和民间民俗文化之中挖掘题材,吸收借鉴,努力将专业绘画的强势注入创作之中,在着力提升作品的样式、风格、艺术品位和技术层次的同时,也不同程度地吸收了民间艺术的某些特点,并揉进了工笔画的技法,由此形成了她早期作品的风貌。

1979 年,毕业刚两年的刘正便“小荷”已露尖尖角了。一幅《郭沫若女神诗意图》尽展了她年轻的才华。她从搜集、调动来那么多中国古典的弦歌乐舞,将诗人的歌:“……你去,去在我那可爱的青年的兄弟姐妹胸中,把他们的心弦拨动,把他们的智光点燃……”具象为16位各显其才,风姿绰约,驾鹤腾云,自由而聪颖的神女。她用遒劲、流畅、生动、准确的线条造型;她用端庄、秀丽、和谐、典雅的色彩晕染;她把她们塑造演绎得美纶美幻,大气而浪漫,可堪为郭沫若《女神》诗意的出色诠释。在“天津市建国三十周年美术作品展”上,这幅作品获得了优秀奖。

1984年,她的以“五讲四美”为题材,以农村“炕围子”画形式创作的9幅组画《幸福花开》(中国美术馆收藏),汲取了民间年画中“娃娃画”的特点完成。艺术家将生活中扑捉住的质朴、新鲜、欢乐提炼出来;将人物造型集写实与夸张为一体,又抓住了生动的情趣的刻画;《幸福花开》便一下子开遍了全国。那优美而充满动人生活气息的作品在第六届全国美展、第三届全国年画展一举获得优秀奖、二等奖,并获天津鲁迅文艺基金奖。

1987年在《十二生肖图》作品中,中国民间的玩具又被刘正巧妙地作为了绘画创作的元素:手帕叠成的小老鼠、串龙风筝、泥塑“兔爷”、布老虎、竹马、竹节蛇,甚至是小猪“存钱罐”……都被当作了“生肖”的表象。那些传统民俗与童趣完美融合的创作可谓张张生动传神,幅幅趣味无穷。且看其中的一幅《丑》:一个戴着虎头帽,穿着虎头鞋的胖小子,一手抓住布老虎的头,另一只小手高举,一副武松打虎的架势,真是憨态可掬,妙趣横生。又一幅竹制的“金蛇”狂舞在半空,一个胖丫头仰面朝天,耍兴正浓,小脚丫光着,开裆裤露着小屁股,拙趣令人爱之欲夺。并且每一幅画作都被她设置了相应的形式不同的生肖章以点题。此作品曾荣获了“

天津市弘扬民族文化优秀作品展”二等奖,“第五届全国年画展”铜牌奖。

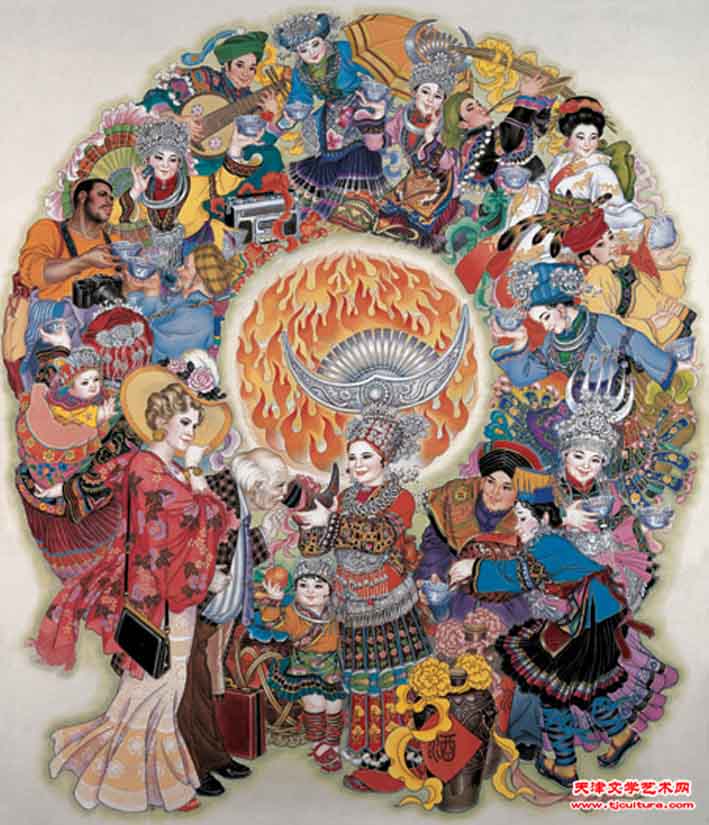

《美酒飘香》国画——刘正 作

八十年代初,刘正创作的表现时代发展的作品频频亮相:《今日长征路》、《中国古代科学家》、《赶街》、《蕉林小息》等在全国美展上都取得了不菲的成绩。她的艺术实践无可置疑地取得了全国同行的瞩目,1986年加入了中国美术家协。1992年新作品《美酒飘香》又是刘正艺术上追求鲜明效果和生动绘画语言的突显。那是她利用在贵州开会的间隙,深入苗寨“采风”开掘出的美丽和温暖,酿制出的浓烈和香醇。作品中首先撞击人眼球的是画家大胆而新颖的构图。她将苗族载歌载舞,以“转转酒”、“拦路酒”待客的风俗巧妙地作为了绘画的主题。只见19位身着苗族各个支脉不同特征盛装的男女老幼和外国客人,被她大胆地编组成了玉佩状的环形。环佩的中央是象征篝火的红色火焰纹。随着欢快的舞步,女人们头上多姿的银饰、环佩,各种摆动的百褶裙,以及传统的笙箫管弦加现代化录音机相称,兰花瓷碗与苗家的牛角杯的传递,衬托着人物的笑容和欢腾气息,这其中点点滴都蕴涵了民族文化的印记。《美酒飘香》1993年在“第五届全国年画展”上一举获得金奖,1999年又在 “第九届全国美展”上获得铜牌奖,并被收入《中国美术分类全集》。

刘正工笔画作品的题材大多是关注现实与民族民间的,常立足于对大众的精神思想精微而大气的表现。这与她的生活经历相关。1969年“上山下乡”的洪流将才高中毕业的她带到内蒙古草原,艰苦、丰富的民俗风情,给予她无限坚强、充实的生活元素;朴实、热情的草原人民,培育了她注重对民俗民风热切关注的习惯。在她的作品中不时的流露出对草原生活的怀念,如:表现马背小学的《草原的春天》;表现草原走向生活富余的《大雁落脚的地方》;表现蒙古族摔跤比赛的《赛前》……她将从生活中扑捉到的鲜活元素,提炼浓缩,化作生动的绘画语言,锤炼出一幅幅生动的作品。

多年来,表现百姓生活,是她绘画创作的宗旨。曾在全国大展中荣获银质奖并收入《中国美术分类全集》的作品《庄户剧团》,就是通过对一个农村剧团演出之前,幕后的场景的刻画,把富裕起的农村的丰富的文化生活渲染得淋漓尽致。她的另一幅《布依族老艺人》更是她扑捉生活的上乘之作。一位卖旅游纪念品的布依族老人,身褙背篓,手里掐了一把自制的织绣挎包。老人蓦然回首的神态淳朴、平和;紧抿的双唇、瘪陷的双腮,刻写了人生的沧桑。画家运用厚重、深刻的色彩语言,精到、细致地刻画,赋予了这位“平凡”的老人以独特的艺术魅力,令人过目不忘。

《梨花千树雪》国画——刘正 作

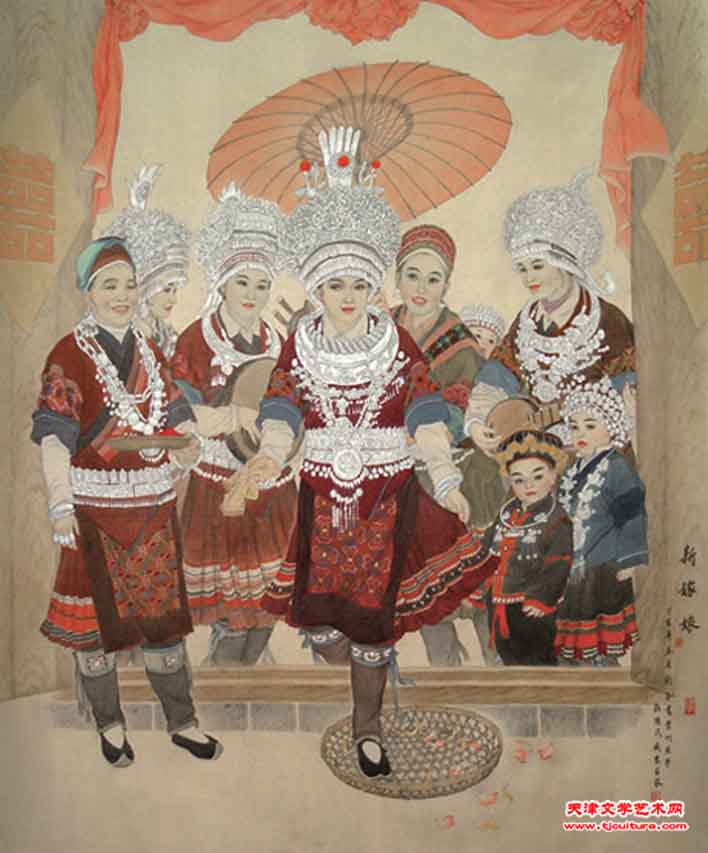

《新嫁娘》国画——刘正 作

近几年来,少数民族风情成为刘正的创作情节。《梨花千树雪》、《新嫁娘》,和《红妆》等,成为她少数民族风情系列中的代表作。《梨花千树雪》描绘了台江县“姊妹节”盛会上,苗族姑娘银制的头饰汇成的“银雪盛景”。画家以极细腻的笔法,入微的设计,刻画了人物正、侧、背不同角度,塑造出不同的质感、意趣、韵致。那人物身上的衣饰,绣裙上的叠层、绣片;那女子头戴的银冠上繁复的凹凸银花、流苏;腰间的环佩,胸前的项圈、挂件样样都刻画得惟妙惟肖,给人以环佩作响的遐想。《新嫁娘》则已不拘于对苗家服饰上的描摹,而是另有着重。那敞开的大门,对贴的双喜字,头顶的红绸幔、红油伞……一派红火喜庆;拥堵在门口的那些贺喜的人群中,有爽快的喜娘,送亲的姐妹,天真的儿童……美丽的新娘一脚门里,一脚门外,眼角的羞涩伴随她走进了幸福的大门;摆动的百褶裙、踏翻的竹篾筐,富丽的苗家装……作者将这些带有生命活力的元素和着黄平苗族特有的紫红色调,营造出了一幅动人的苗家迎亲图。2008年创作完成的《红妆》则有了更高层次的可喜创新。人物被戏剧化了,画面中央盛装极至的待嫁的施洞式苗家女,与另外两位陪伴左右的年长的妇女则是从苗族服装的婚俗特征区别展示。更妙的还有布置在画面前景和背景的一串串红彤彤的辣椒,那分明是苗家新生活的艺术化的提炼和描绘。

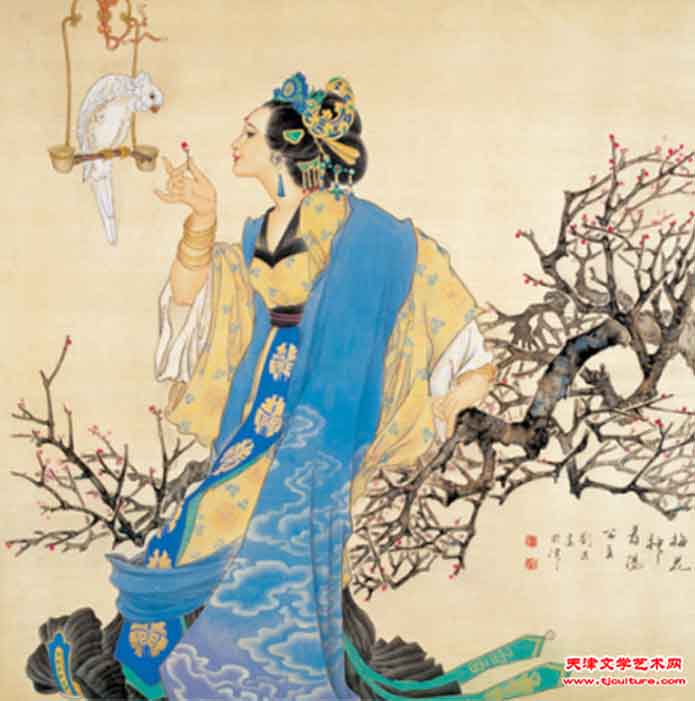

梅花神——寿阳公主

荷花神——西施

蜀葵花神——李夫人

桂花神——徐贤妃

以工笔人物画为主打的女画家自然不会放过自古以来就深受大众青睐的“仕女”题材作品创作。刘正笔下的“仕女图”无论从题材的挖掘,还是表现手法上都有了更新的突破。《十二月花神》就是她的代表作之一。画家以极富才情的画笔将传说中的花神故事,及她们多舛的命运营造、刻画得唯美浪漫、楚楚动人。更要提及的是,画作中的人物分别出自从战国到宋代漫长的历史时期。刘正是在仔细认真地研究、考证了每一个朝代的服饰、发型的前提下,为每一个人物赋予了相应的装束。如:娇美端丽的牡丹花神丽娟,体态婀娜、舞姿轻盈;廷前的牡丹花亦翩翩摇曳,随影如形;背景衬以汉代石刻的龙图腾,也巧妙地映示了汉代宫廷的历史背景。桂花神左贤妃则淡雅清丽;浣纱的荷花神西施神态安详超然。梅花神冷艳而脱俗;火红的茶花衬托的王昭君却是一个坚毅的眼神;水仙花神洛神则又是别有一番忧伤锁在了眉间……真乃人亦是花,花亦是人。此套作品1998年参加香港“世界华人美术作品展”获优秀作品奖。

刘正是一位胸中有追求的艺术家。2006年,在完成了最后一部百万字,500幅图的《中国绘画发展史》的编辑工作后,告别工作岗位,全身心地投入创作。她把退休当作了艺术生涯的第二起跑线。“起跑”前的“热身”,她首先选择了从中国画的精髓——以线造型的白描作品开始。在古人残破不全的遗迹基础上,刘正完成了她的《摹清人刘源陵烟阁功臣图》手卷。她在此作中注入了现代审美意识,运用了骨法用笔,通过线条的疏密有致、圆润细劲、顿挫曲直,塑造出的唐代长孙无忌等24位开国元勋各个气度不凡、个性迥异的神韵。

《春到西画厅》国画——刘正 作

之后,刘正的研究和实践又进入到了工笔重彩肖像作品。《春到西花厅》是在纪念周恩来总理诞辰100周年之前完成并展出的。画中那从虚远的西花厅背景中走来的共和国的创始人之一周恩来、邓颖超,形神兼备的一对革命战友,令人那么熟悉,那么亲切;半工半写的两棵参天古松,衬托了人物高尚的品格精神;绵绵层叠的海棠花那曾是总理的最爱,此刻传递的却是作者对领袖的拳拳深情。

《浪淘沙》国画——刘正 作

除此之外,刘正的一批尝试性创作的没骨花鸟作品简直会令人刮目相看了。那些在用笔使转中塑造物象生动的变化,章法、虚实、造境的意趣,及与墨色的完美融合,体现了画家“境由心造”、“心悟手从”的艺术修养和艺术追求。为了便于交流,更为了尝试对物象神韵瞬间把握的表现技巧,以丰富工笔重彩作品的笔墨,勤奋自勉的女画家又同时在涉猎小写意作品的创作。她笔下的《浪淘沙》、《人民艺术家曹禺》,《纪晓岚肖像》、《陆放翁吟词》、《画龙点睛》、《关公》等作品,都取得了令人惊羡的艺术效果。其中人物造型刻画准确、生动、传神;笔墨变化丰富、洒脱、灵动。一个个堪称“伟岸”的历史人物寄托了她高远的志趣和追求,更是她借时代气息渐脱泥古,从“妙悟”到“传神”,向绘画艺术的再次扣问。

《葬花吟》国画——刘正 作

刘正有着阳光般的个性,主使着她的作品重直观、重感受的特点。既便是源自民族、民间和传统的素材,也多是在感性直观引发下,“心源”和“造化”接触时突然的领悟和震动中,所产生出的灵感和创作冲动。2008年,一幅以电视剧中林黛玉的扮演者陈晓旭为原型的《葬花吟》展出,在画界立即引起反响。这是她继2004年在“纪念天津建卫600年美展”上亮相的作品《静园之秋》引起震动之后的又一幅力作。《静园之秋》则刻画了在静园的萧瑟的秋风中,心情落寞的末代皇帝溥仪和竭力想挽留其皇后尊仪的婉容,深刻地反映了以时代变迁为背景的历史题材作品。《葬花吟》的人物情态和精神描绘较之前者则更显成熟、细腻而完美,画家带着生命感觉的笔刻画出的已然是观众心目中认可的林黛玉。她打破了传统的表现模式,观者看到的是桃花盛开,落英满地,林黛玉眉头微蹙坐于落花残英之中,花锄和盛花用的锦囊散放于裙裾旁;一双伤感的眼神却盯着面前那只正在啄花的春燕。那是画家要揭示的人物的思想所在。点明了林黛玉《葬花辞》中“三月香巢初垒成,梁间燕子太无情!明年花发虽可啄,却不道人去梁空巢已倾……”的诗句。一幅看似简单的画面,却蕴涵了人物如此深的情愫。我不得不佩服画家扑捉、安排瞬间画面内容的表现功力和水平,那正是她诸多修养的综合体现。

刘正还是个性安静,耐得住寂寞,不事张扬的人。在艺术创作的道路上刘正从不超近路,走捷径,也从不把绘画作为取悦于人的手段,真诚地把客观世界的美和心灵的感悟,倾心奉献给时代和人民便是她唯一的追求。在她的那些饱蘸着生活激情的人物画廊中,流淌出的是真诚的情感,是艺术的思考。她的工笔人物画所表现出的现实美、境界美,表达的真实浓郁的情感,及扎实精湛的艺术功力已撼动人心,引起了共鸣。让我们衷心祝福她的成功!

(注:本文作者系旅居澳大利亚的著名作家、剧作家,电视剧《风雨丽人》的编剧之一)

来源:天津文学艺术网