著名画家刘正工笔人物画——凄美、清丽、温婉、沉静、灵动(图)

天津文学艺术网讯:(李 振/文)刘正,天津“土城刘家”十世孙,著名画家刘奎龄系其叔爷。自幼秉承家学,习工笔人物画。1974年得美术教育家孙其峰先生赏识,入天津美术学院绘画系深造,专修人物画。

退休前为天津人民美术出版社编审。30多年的编辑生涯,17次获天津市优秀图书奖或全国优秀图书奖,及个人优秀编辑工作。2012年获中共中央宣传部、新闻出版总署颁发的“为《中国美术分类全集》做出贡献”的荣誉证书。

工作之余坚持工笔及水墨人物画创作,兼攻小篆。多年来形成以写意性作为工笔人物画中求得灵变的重要方式,“以工养写”作为水墨写意人物画严谨的造型基础。作品题材广泛,刻画深入。其中22件作品26次获国家或省市级奖励。孙其峰先生曾题词为“独运心源,自成格调”“见微知显”。

1979年加入天津美术家协会;1986年加入中国美术家协会;从1979年始,曾连任天津市第六、七届青年联合会委员;1992年曾被聘为中国美术家协会艺术委员会年画艺委会委员。现还担任中国出版协会年画艺委会副会长,中国刘奎龄书画艺术研究院副院长(文化部批准建研究院),天津美协人物画专业委员会委员,天津书画艺术研究会副会长,天津国学研究会副秘书长等。并被中国收藏家协会创作中心、北京大道画院聘为专职画家。

《风雨桥畔夕阳暖》国画——刘正 作

刘正艺术思想散论

古人云:“笔墨当随时代”,意思是说各个历史时代的经济状况、社会风尚、文艺思潮和画家具体的处境不同,艺术家的创作必然会打上时代的烙印,于是便造成了艺术的时代风格。明末以降随着中西方贸易的发展,西学东渐,特别是鸦片战争以后,随着国人留学西方,将西方近代科技文化引进中国,开始了中国的近代化过程,随着中西文化的碰撞,中国绘画也发生了巨大变化。以中国工笔人物画为例,她一方面吸收和借鉴西方写实绘画营养,丰富和拓展工笔绘画艺术语言,以传达现代人的思想和情感;另一方面,传统艺术思想的嬗变,受西方现实主义艺术思想影响,全面整理和挖掘传统工笔人物画艺术,通过对画面思想的个性化解释,形成富有时代感的艺术样式。天津女画家刘正工笔人物画艺术属于后者,她致力于学习和研究传统,但绝不人云亦云,而是坚持自己的学术观点,从一个新的角度理解问题,她的作品往往给人耳目一新的感觉,她在吸收和融合民间年画艺术的基础上,形成了富有装饰性的写实风格。

荷花神——西施

当代所要求的艺术家并非仅仅是脑力劳动者,而是指脑力劳动者中关心人类文化价值、具有社会责任意识的那部分人,也就是通常所谓的“知识分子”。如果画家关心的是如何把自己的才干发挥在专业上,只重视其艺术风格的独特性而忽视了他们所创造精神产品的文化内容,那他的作品只能是手艺的展示而不能称其为艺术品。刘正的作品就反映出她对传统女性美丽、贤淑、勤劳等美德标准的认同,同时,也对千百年来妇女对社会贡献的赞美。从《十二月花神》《金陵十二钗》以及《十二生肖》等组画,刘正的作品大多都以女性或者儿童为创作题材,画中的女性形象凄美、清丽、温婉、沉静、灵动……个个形象生动,令人过目难忘,这种艺术效果的取得恰如批评家们所看到的,是以女性视角塑造艺术形象,已完全不同于男性画家的审美意蕴。但我认为,刘正选择女性题材更重要的是她的独特观点。《十二月花神》作为表现题材,更多的是反映画家情感上的共鸣,精神上的认同。“十二月花神”中有舞姿翩跹,连牡丹都会为之起舞的牡丹花神——丽娟,有凝神静思的才女卫氏——石榴花神,也有顾影自怜的水仙花神——洛神……画家运用手中的丹青妙笔,极力刻画不同品质的美丽形象。尤其令人关注的是荷花神——西施,是清丽可人的浣纱少女形象,而茶花神——王昭君则是犹抱琵琶身穿裘妆的贵妃形象。这是两个带有悲剧色彩的历史人物,西施作为美人计的参与者,以牺牲自己的幸福换来了越国的霸主地位;而王昭君身怀远大政治抱负,自愿远嫁匈奴单于,换来了边境的和平相处50年。在妇女地位卑下的封建社会,她们能牺牲自己的幸福换来了国家的强大与和平,她们就是历史上的女英雄。画家借“十二月花神”表现的就是对女性美的赞誉,正是由于女性的美丽,我们的生活才美好,也由于女性的特殊贡献,我们的社会才不断前进。刘正用她的艺术唤起我们新的思考,产生强大的艺术震撼力。正如鲁迅先生所言:“美术家固然须有精熟的技工,但尤须有进步的思想与高尚的人格。他的制作,表面上是一张画或一个雕像,其实是他的思想与人格的表现。令我们看了,不但喜欢赏玩,犹能发生感动,造成精神上的影响。我们所要求的美术家,是能引路的先觉,不是‘公民团’的首领。我们所要求的美术品,是标记中国民族知能最高点的标本,不是水平线以下的思想的平均分数。”刘正就是通过这些看似平常的题材,给人以新的思考和启示。

《梨花千树雪》国画——刘正 作

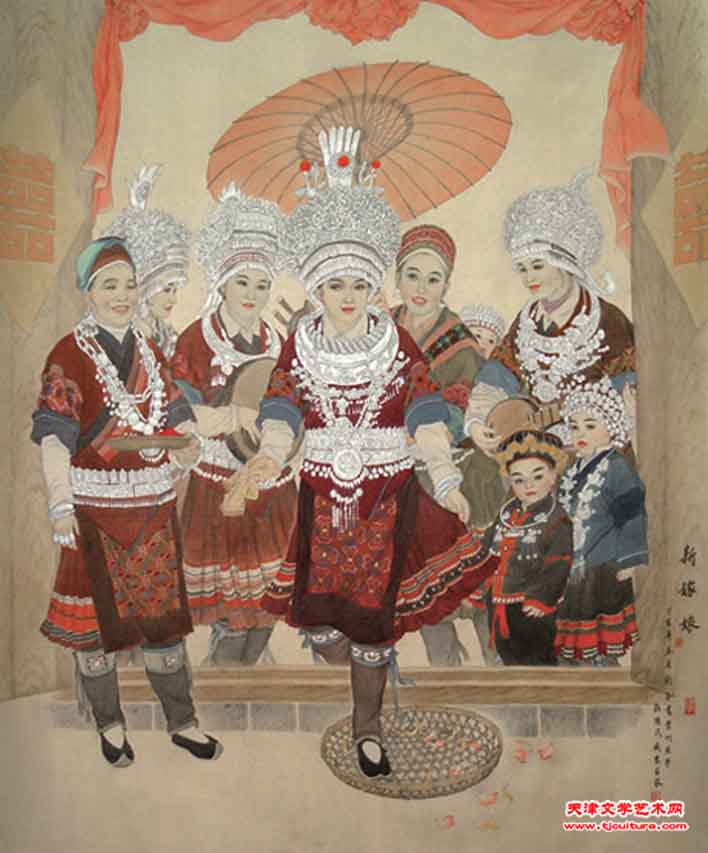

《新嫁娘》国画——刘正 作

绘画的魅力来自艺术家独特的意匠,恰如罗丹所言,生活中不是缺少美,而是缺少发现美的眼睛,艺术家就是人们发现生活美的眼睛,化腐朽为神奇,平凡中现崇高。刘正的艺术题材大都是平凡的,但她能从平凡中发现美,就像一滴水也能反映太阳的光辉。2002年刘正接受了国家出版重点工程《中国美术分类全集》中《中国织绣服饰全集》(6卷本)的编辑工作,从到各地组稿到每个字的审校,4年的艰辛劳动,不仅圆满完成了编辑出版工作,她同时也对个少数民族的服饰文化了然于胸。服饰因人而存在,不同身份的人在不同时间和场合下的服饰价值也不同,当服饰作为一幅幅图片或者在博物馆实物展出,它只是作为一种冰冷的符号而存在。刘正萌发了用绘画的形式展现少数民族灿烂服饰文化的念头,从2005年开始少数民族风情系列创作从《梨花千树雪》开始,《红妆》《新嫁娘》等等,一发而不可收。完成于2005年的《梨花千树雪》取材于贵州台江县苗族的“姊妹节”盛会,苗族少女身着盛装头戴银器头饰,彩色的服装和银色的头饰争奇斗艳,形成了花的海洋、银色的世界。刘正并没有直接表现这种盛大的场面,而是描绘了4个头戴身着盛装,头戴银器的少女,从正面、侧面、背面不同的角度,细致入微地刻画头饰、项圈以及各种银挂件,银饰上繁复凹凸的花纹图形,那一层层的流苏;人物绣裙上的叠层、秀片,乃至蓝色底上的粉红丝线的绣出的图案纹饰皆清晰可辨,表现出苗族服饰的辉煌灿烂。在画面的左面一位着深色衣衫背小孩的妇女,出嫁做母亲的女子没有一丝装饰,倒是她用来背小孩的背囊色彩纹饰华丽,儿童身着大红的褂子头戴一顶装饰华丽的小帽,似乎在和一青年男子交谈。画家将苗族妇女不同年龄段,不同时间,不同地点的服饰穿着特点安排在在一幅画中,将苗族妇女的服饰进行了充满感情的再现。苗族少女只有在特定的时间和地点才穿着盛装银饰,而当她们出嫁后就有将自己的银饰传给自己的女儿,只能穿素色的衣服而不能有华丽的装饰,苗族妇女在孩子出生时就为孩子精心准备了色彩灿烂的服饰,当女儿渐渐长大,又教孩子学习女红,少女服饰上造型生动、色彩华丽的图案纹饰,是母亲辛勤培育的结果,这就是苗族的服饰文化,也是苗族妇女母爱的物质体现。

《葬花吟》国画——刘正 作

刘正的艺术强调的是真实,这种真实不仅仅反映生活的真实,更多的是自己感情的真实、思考的真实,这才是最大的真实。《金陵十二钗》已经成为人物画家经常表现的题材,刘正笔下的《金陵十二钗》却有着独特的魅力。2008年刘正展出她的《葬花吟》,画面上林黛玉坐在落花残英中,眼睛看着画面左下角正在啄花的春燕。画面上黛玉梳着高高的发髻上有饰有珍珠的金簪头饰,身着合领、对襟、大袖的素色褙子,下身穿蓝色的裙子。无论是人物的服饰道具,还是服饰上的花纹图案都取材于明代的社会规制风俗。其实,曹雪芹在《红楼梦》中通过林黛玉感叹身世遭遇,表现其性格特性的《葬花吟》,着力塑造了林黛玉这一艺术形象,这首诗并非一味哀伤凄恻,其中仍然有着一种抑塞不平之气。“一年三百六十日,风刀霜剑严相逼”是对冷酷无情的现实的控诉;而“愿奴胁下生双翼,随花飞到天尽头。天尽头,何处有香丘?未若锦囊收艳骨,一杯净土掩风流。质本洁来还洁去,强于污淖陷渠沟”则表现出不愿受辱被污、不甘低头屈服的孤傲不阿的性格,同时,也是追求精神上的自由。事实上,黛玉的葬花已经超出了对个人自身命运的追问,而是中国古代女性对命运的追问,“明媚鲜妍能几时,一朝飘泊难寻觅”,人生就像花一样,人生短暂如昙花一现,芸芸众生由于外界的影响,短暂的生命呈现出不同的结局,有辉煌灿烂,有的黯然失色,有长久旺盛,也有过早枯萎凋谢……刘正感悟到曹雪芹的用意,画面布局中,将黛玉放在花丛中,不是去拣拾落英残花,也不是掩埋花瓣,而是坐在花丛中,对着花瓣凝思;包金镶银的花锄,湘妃竹做的锄柄以及“收艳骨”的锦囊,葬花成为表现生命崇高的仪式,葬花的目的不在花而在感伤。刘正将自己对红楼梦的理解以及对生命的感悟,用形象化的语言表达出来。

纵观刘正的绘画艺术,我们可以得到一些启示,艺术,尤其像工笔画这种写实艺术形式,仍然具有旺盛的生命力,只要画家将自己对生活的感悟用自己个性化的语言表达出来,就能创造出无愧于时代的佳作。恰如清代叶燮所言:“可言之理,人人能言之,又安在诗人之言之!可徵之事,人人能述之,又安在诗人之述之!不由不可言之理,不可述之事,与之于默会意象之表,而理与事无不燦然于前者也。”(叶燮《原诗》)叶燮说的是诗,同样也适合于画,画家将自己“默会意象”表达出来,其思想情感就会“燦然于”观者面前。刘正现在正处于艺术创作的旺盛期,也有许多对生活、生命的感悟,我们有理由相信,在不久的将来,刘正一定能为我们创作出更多更好的精神食粮。

来源:天津文学艺术网