著名画家刘正工笔人物画——雍容有度,讲究典雅(图)

天津文学艺术网讯:(赵玉森/文)刘正,天津“土城刘家”十世孙,著名画家刘奎龄系其叔爷。自幼秉承家学,习工笔人物画。1974年得美术教育家孙其峰先生赏识,入天津美术学院绘画系深造,专修人物画。

退休前为天津人民美术出版社编审。30多年的编辑生涯,17次获天津市优秀图书奖或全国优秀图书奖,及个人优秀编辑工作。2012年获中共中央宣传部、新闻出版总署颁发的“为《中国美术分类全集》做出贡献”的荣誉证书。

工作之余坚持工笔及水墨人物画创作,兼攻小篆。多年来形成以写意性作为工笔人物画中求得灵变的重要方式,“以工养写”作为水墨写意人物画严谨的造型基础。作品题材广泛,刻画深入。其中22件作品26次获国家或省市级奖励。孙其峰先生曾题词为“独运心源,自成格调”“见微知显”。

1979年加入天津美术家协会;1986年加入中国美术家协会;从1979年始,曾连任天津市第六、七届青年联合会委员;1992年曾被聘为中国美术家协会艺术委员会年画艺委会委员。现还担任中国出版协会年画艺委会副会长,中国刘奎龄书画艺术研究院副院长(文化部批准建研究院),天津美协人物画专业委员会委员,天津书画艺术研究会副会长,天津国学研究会副秘书长等。并被中国收藏家协会创作中心、北京大道画院聘为专职画家。

梨 花 一 枝 千 树 雪

——刘正及其绘画艺术之品识

《梨花千树雪》国画——刘正 作

初次结识画家刘正,她还在天津人民美术出版社做编辑,那端庄典雅的淑女气质,娴熟的业务能力给人留下深刻的印象。虽然知道她早在1977年毕业于天津美术学院绘画系,正规的美术教育加之其出身于名门世家,绘画的专业功底自然是了得,但对她的绘画艺术创作却是不甚了解,或可以说是知之不多。今年夏天,偶然机会应天津市国学研究会会长朱彦民先生之邀,参加他们组织举办的诗词公益讲座活动,再次邂逅刘正,她赠笔者一本由孙其峰先生题签的《刘正国画作品选》,封面是她2005年创作的绢本工笔重彩《梨花千树雪》,使得眼前为之一亮,并因之认真品读画册,在真正的意义上认识了画家刘正。

《松桃苗少女》国画——刘正 作

2003年的春天,她应邀到贵州采风,在台江苗族自治县的民间盛会上,苗家姑娘们的银质头饰汇成的银雪盛景,在婀娜多姿的舞蹈中,幻化成一片银白世界。此情此景给她带来极大的视觉冲击和心灵震撼,并激起她强烈的创作欲望。刘正在讲到她的创作体验时,虽然时隔久远,仍然是那样的惊叹和感动,艺术创作正像戏剧界里的那句行话“不疯魔,不成活儿”啊!画家刘正在出版社编纂《中国美术分类全集》的《中国织绣服饰全集》中,对服饰知识研究有着独到的眼光和积累,因此她从创作立意到技法技巧的把握驾熟就轻,水到渠成。她用及其细致的笔墨着力刻画两位正面妙龄女子头上的银冠、脖颈上的项圈儿及胸前挂件和袖笼镶嵌的银质佩饰,皆都凹凸有致,交待入理,连那银冠上的流苏都有颤动之感,与其身后的一枝梨花背景相映生辉,一下就稳住了她的创作意图。进而几乎用极纯的红、黑、蓝色赋予人物衣服以质感,绣裙上的叠层、绣片乃至蓝底上的粉红丝线皆清晰可见。这些铺陈最终是为烘托人物的形象,画家倾尽看家功夫描摹出苗家少女那清纯、青春,眼神中自然流露出那种“思无邪”而又带些许憧憬的目光,会叫人想起白居易那句“梨花一枝春带雨”的诗句,真的好美。至此画面继续展开,一侧一背两个人物,一方面为展示苗家服饰的全貌,另一方面为呼应主题。背小孩的妇女,拿芦笙的青年男子都作简略处理,陪衬得当,忌去通常易出现的喧宾夺主之弊端,画面干净利落,采用京剧舞台艺术处理手法,无有冗繁的背景,留出空白,让人充分想象画外的丰富空间,一幅反映“西江式”和“召番式”苗族生活风情的画卷生动的展现给了观众,美哉!艺术。有感于画家刘正《梨花千树雪》笔意,拟小诗一首:“台江三月姊妹节,梨花一枝千树雪。风情万种百媚生,气韵生动意切贴。”可以想象苗家三月姊妹节那绚丽多姿的盛大场景。

著名精神哲学家、学者徐梵澄:在臆释南齐谢赫的《古画品录》中说“绘画既以人物为主,则‘气韵生动’是必要的条件。由此推到情趣风神皆是人物的情趣风神。”“书画之道仍然简易、通会,也是通之于诗文,更通之于音乐,更通之于人格。”“ 得之心,应之手”的。从刘正的作品看,画家能在创作过程中,撷取生活之源泉中的典型情节,抽绎归纳,务去陈杂,使生活上升为艺术,情趣风神跃然纸上,作品便有了骨血,自然也就气韵生动。

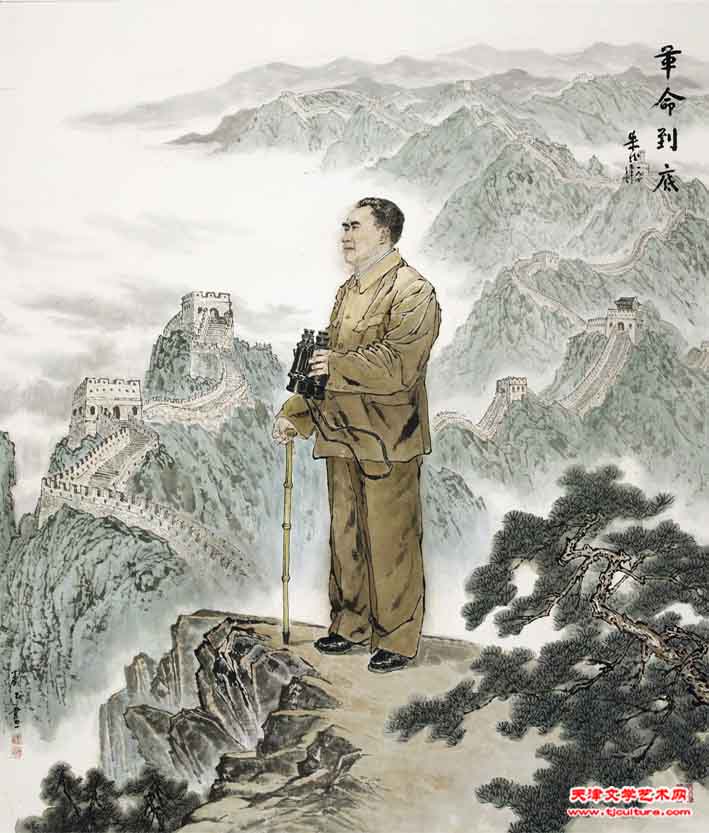

《朱总司令的誓言——革命到底》国画——刘正 作

《春到西画厅》国画——刘正 作

品读刘正画集,无论是反映领袖题材,或是社会贤达;历史人物传奇,或现代人物写真;从《静园之秋》到《梨花千树雪》;从《十二花神》到《十二生肖图》;乃至花卉鱼虫都一丝不苟,表现出一个画家对待艺术创作的严肃认真态度,和对艺术至善至美的追求。更值得一提的是她临摹清人刘源《凌烟阁功臣图》那铁线描法,及其小篆书法条屏。她在笔者的印象中留下一个“正”字,人正,气正,风正,路正,画也正,真的是应了刘正之大号也。当然笔者也不是一概排斥那些在艺术创作探索中的“标新立异”追求,无论是艺术或是其他意识形态,在什么时候都有一个主流,主流也可能一时被忽视,但人们最终坚守的、认可的是主流。那些连一句都听不清歌词的狂热演唱,那些匪夷所思的绘画或书法,比起那字正腔圆的戏剧唱腔和经久不衰的歌曲,比起那些让人们过目不忘的书画经典来,是多么的缺少生命力啊!

杰出的文艺理论家和艺术鉴赏家傅雷认为:“中国艺术的最大特色,从诗歌绘画到戏剧,都讲究乐而不淫,哀而不怒,雍容有度,讲究典雅,自然,反对装腔作势,和过火的恶趣,反对无目的的炫耀技巧”;“而这些也是世界一切高级艺术共同的准则”。读过傅雷这段话,会不会想到“乐而不淫,哀而不怒,雍容有度,讲究典雅”就是刘正的绘画艺术风格呢?

笔者不认为刘正是什么大师,也没有把她的作品看的多么完美无缺,但她的作品和她的艺术追求一定会在这个时代占有一个属于她自己的位置,也会在这个时代之后仍然让人们记起。

来源:天津文学艺术网