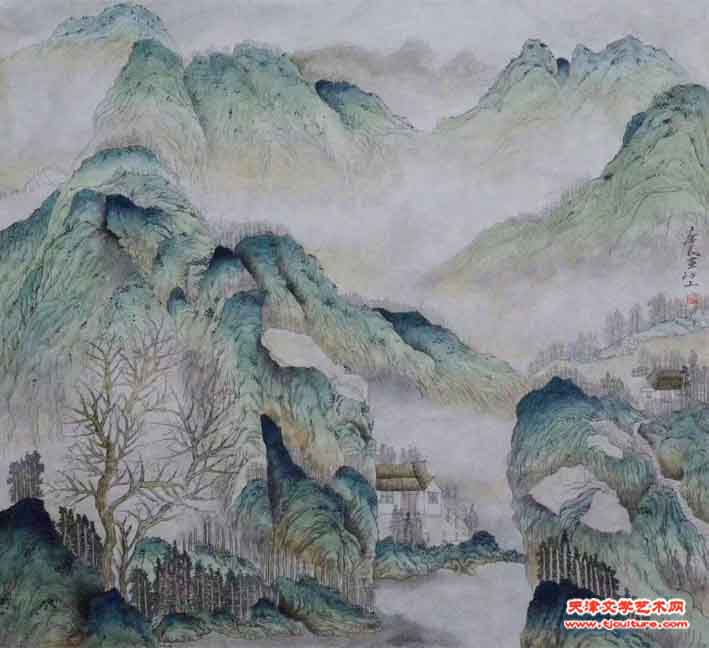

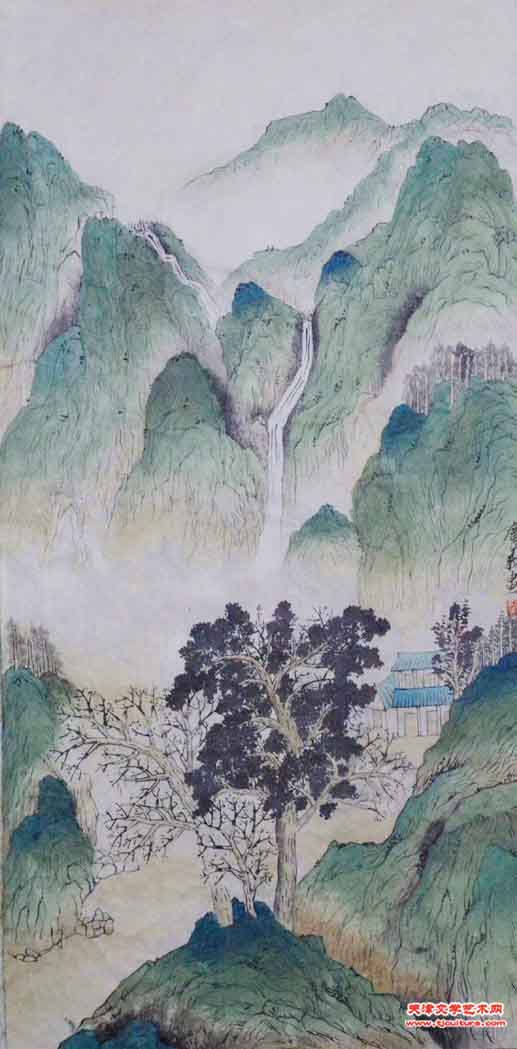

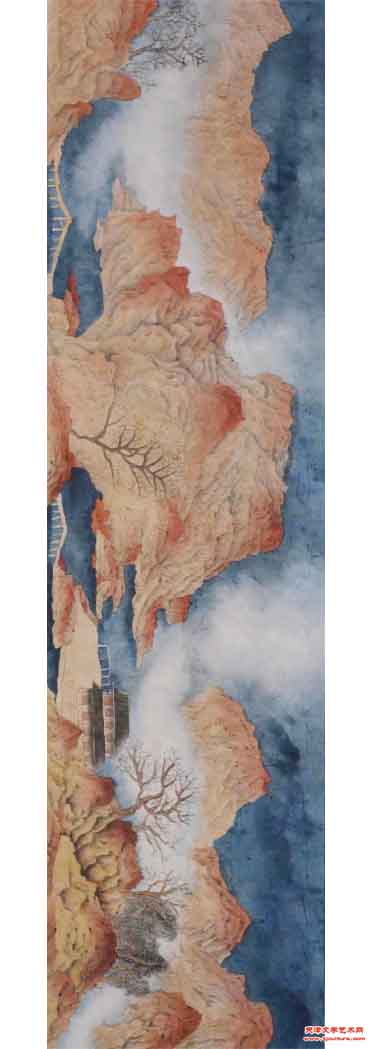

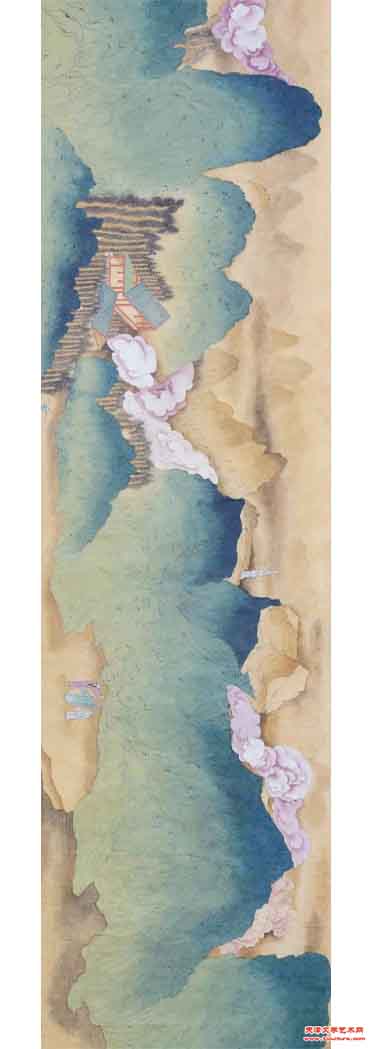

丁广义——重彩工笔青绿山水(图)

天津文学艺术网讯:丁广义,笔名宇泽,1965年9月生于中国天津。结业中央美术学院国画系和南开大学东方艺术系。现为天津美术家协会会员,天津南开区美术家协会会员。新炎黄美术俱乐部会员,德国PARADOX艺术团体会员。曾任新加坡新神舟艺术中国事务荣誉顾问、名誉院士。主攻细笔山水,积墨山水。

中国山水画渊源流长,距今大约有一千六百多年的历史。但今天能见到的最早的山水画,大概应为隋代展子虔的《游春图》,此画描绘山水远近之势,有咫尺千里之感。《游春图》的出现,标志着中国山水画的逐渐成熟,同时开创了青绿重彩、 工细巧整的山水画新格式。传统青绿山水作为一种典型的工笔重彩表现形式。用呈色稳固、经久不变的矿物质石青、石绿为主色,青绿相映,富丽堂皇。青绿山水曾作为主要的山水样式流行于隋唐和北宋末年的宫廷,直至宋代以后文人畫開始青綠山水逐渐式微。

宋以后的近千年里,青绿山水虽然没有彻底从中国绘画中消失,但基本上丧失文化意义上的精神价值而沦为一种纯粹技法分支。像展、李、王、赵那样专攻青绿而卓然成家的近乎绝迹。青绿之美遂在千年绘画史上若隐若现,宋元以后,明清的山水大家张宏、仇英仅是将青绿作为一种技艺被一代代继承,山水画的创新规律几乎与青绿无关。直到近代张大千,将青绿技法融合泼墨大写意形成独特的“泼彩”和加之周游西方列国受西方抽象艺术启发提取东方意象,创出一条独特的道路。他拓展了青绿艺术的表现形式,将创新的生命活力注入青绿艺术之中。

任何一种绘画方式,在其程式运用的背后,其实都隐含着画家自己情性的成分。我畫畫喜歡以繁入畫,個人認為作品在繁的阶段,可以有更多的情趣變化,給讀者以更直觀的体验,自己也能拥有更多发挥的机会。而早年曾经对油画表现的探索,让我一直对色彩的表现力情有独钟。因此,当我后来学习国画的时候,第一次看到青绿山水就真切的感受到,青绿中或许蕴涵着中国画色彩表现方面的更多可能性。

青绿山水有大青绿、小青绿之分。前者多钩廓,皴笔少,着色浓重;后者是在水墨淡彩的基础上薄施青绿,在古代绘画艺术上占有重要地位。青绿山水始创于隋唐,经几代画家发展传承,形成一种程式化的表现方法,但要画好难度很大,清"四王"之一王石谷说:"凡设青绿,体要严重,气要轻清,得力全在渲晕,余于青绿法静悟三十年始尽其妙。"换言之,画青绿没有水墨画功底是不行的。现代画家中擅长青绿山水技法的不在少数,像张大千、黄宾虹、黄山寿、吴湖帆、谢稚柳、贺天健、陈佩秋等都是画青绿山水的高手,但同时他们又都是深谙積墨山水的个中高手,积墨是 指山水画用墨由淡而浓、逐渐渍染的方法。北宋郭熙《林泉高致》:“用淡墨六七加而成深,即墨色滋润而不枯,积墨在水墨画的发展及新面貌的形成上具有特殊重要性,尤其是在山水画领域。清代恽格《南田画跋》:“昔北苑尝写风溪谷雨,峰峦晦明,树石林泉,烟霏云绕。又画落照图,近视若无物,远视村落杳然深远,悉是晚景,远峰之顶,宛有返照之色。巨然宗之,每积墨数十层,空淡若无墨,峰峦云雾,无迹可寻。”

因此,在传统技法上,我個人的目標。就是在嘗試青綠山水更多的色彩表現形式的同时,期望把青綠山水和積墨法有机的融合在一起,积墨和积色互相生发,以求其明丽中不失厚重避免流于浅薄。

在我过去早期的作品中,一直重点追求和想要表現的意境是一種山体的厚重与山势的崎岖,通过两者结合构成自然山气的流转。而現階段得益这些年跋山涉水外出写生的积累,以造化为师,认识到真山实水在自然状态下更多的情境与烟云变化。比如黄山的云海翻滚,江浙的山水相依,蜀地的云高水阔......云气和水气,成为我最新研究的课题。如何在“静”的山体里边揉入“动”的云水?甚至反转思考,如何在“静”的云水里边表现出“动”的山势?这些来自于自然山水的图像以及哲学的思辨都要经过自身在师古人、师造化、最后师吾心后,慢慢从幼稚到成熟,最终呈现到画面的其实就是一个状态。我相信,只有经历这样一个酝酿发酵的完整过程,最后我所得到的东西无论价值几何,那么至少会是相对踏实诚恳的。

来源:天津文学艺术网