津门著名书法篆刻家郑尔非印象(组图)

天津文学艺术网讯:(高蕴辉报道)尔非身体健硕,声若洪钟,每与朋友谈书论画,常妙语叠出,侃侃如也,遂令在座友人击掌叫绝。这妙语中既有学书之体会、治印之感悟,也有对时下书画界现状的思考。这妙语虽非哲人之冥想,但却为智者之发声。正是由于这些体会、感悟和思考,才使尔非的作品呈现大美之风范。

观尔非的创作,离不开魏晋书法。这一时期是中国书法史上完成书体演变的重要历史阶段,是篆隶草真行诸体咸备、俱臻完善的一个时代,各种书体完全走向成熟,在中国艺术史上有着的重要历史意义。这一时期出现了很多卓越的书法家和一些经典的书法艺术珍品,其丰富的艺术实践和深刻的书学理论对后世产生了极大的影响。学习魏晋时期的书学理论,临写这一时期的书法艺术瑰宝,已成为众多学书之人的必由之路。

要掌握魏碑和写经的精髓,首先要对魏晋时期浩如烟海的碑帖有精深的理解。尔非对这两种书体用一个形象而又生动的比喻,表现他独到的参悟。他将一些晋唐写经称为“文士”,而将魏碑中比较粗犷的字体则被比喻为“大将军”。他说:“晋唐写经大多是字字珠玑、篇篇玉璋的精心构思之作。虽非名家所书,但这种特殊的小楷书法在佛家和书家的共同参修中得到了艺术上的升华,我认为它颇有文士之风。而魏碑上可窥汉秦旧范,下能察隋唐习风,朴拙险峻、舒畅流丽,像孔武有力的大将军。作为魏晋时期的重要书体,临习魏碑与晋人写经对每个学书之人都是大有裨益的。”听此番高论,得知尔非已入书家堂奥矣。

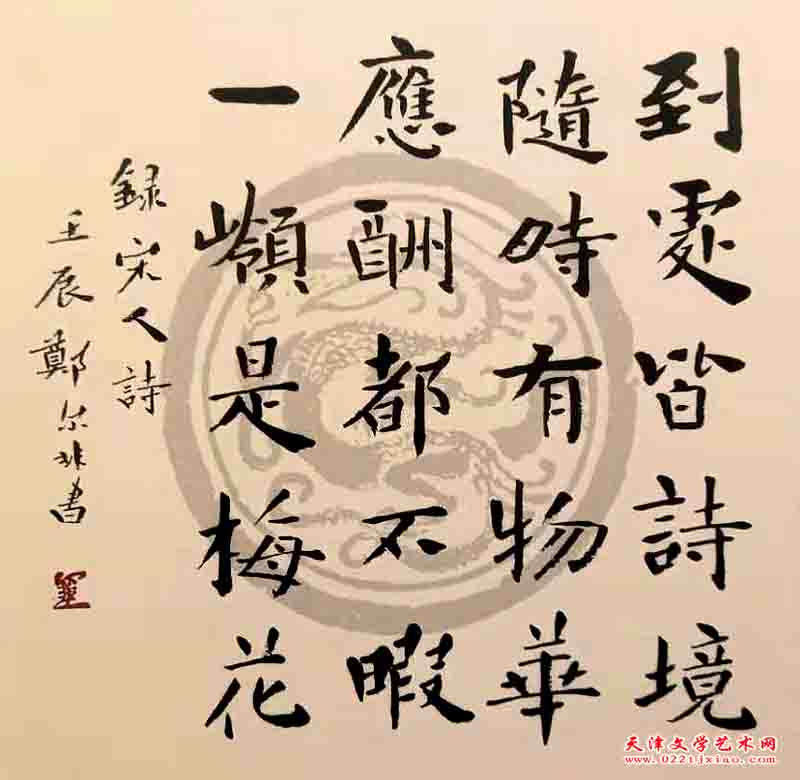

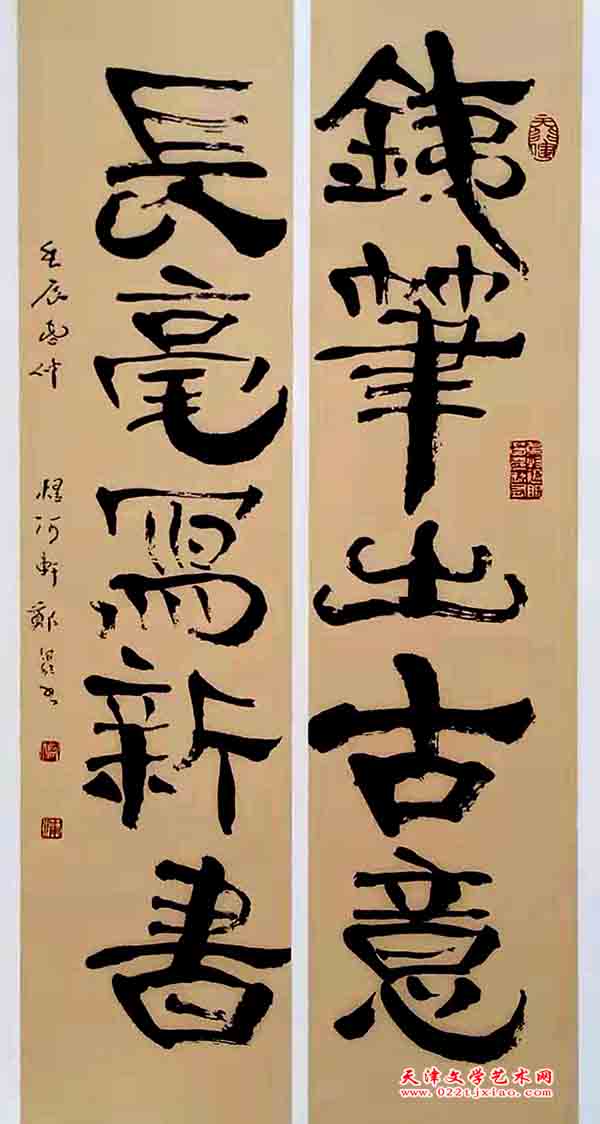

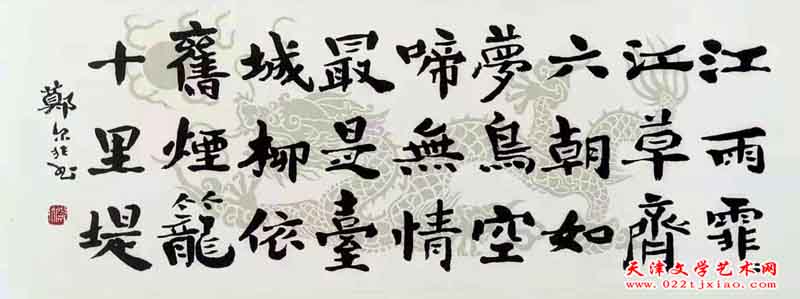

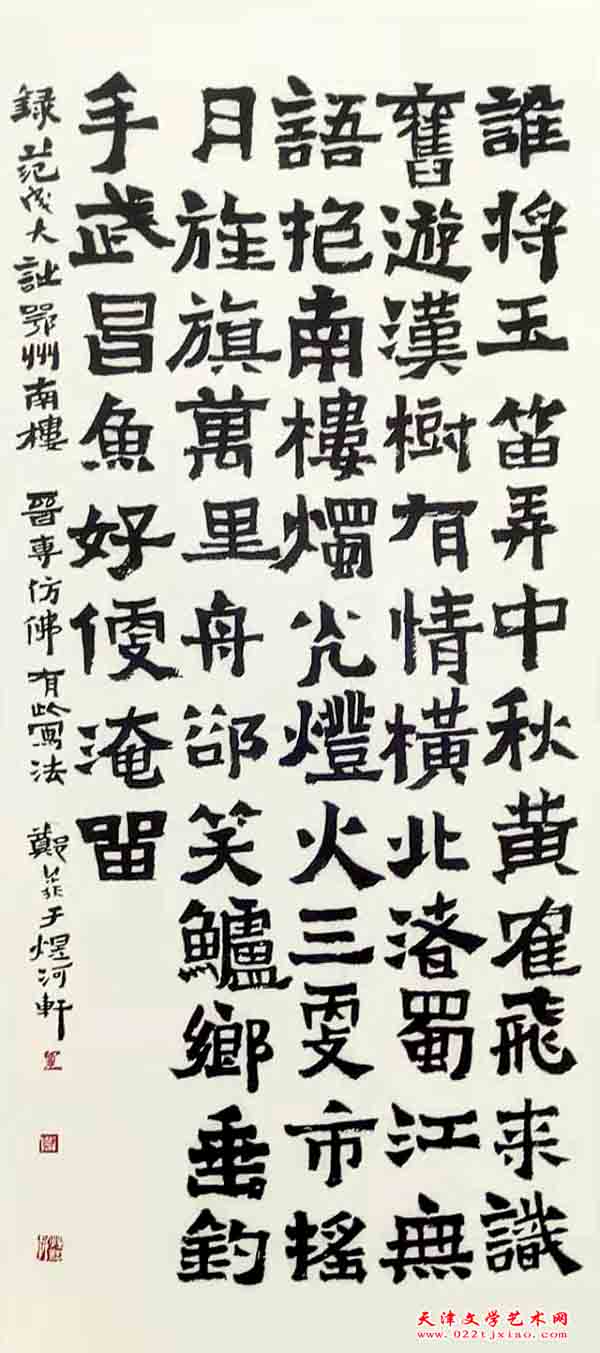

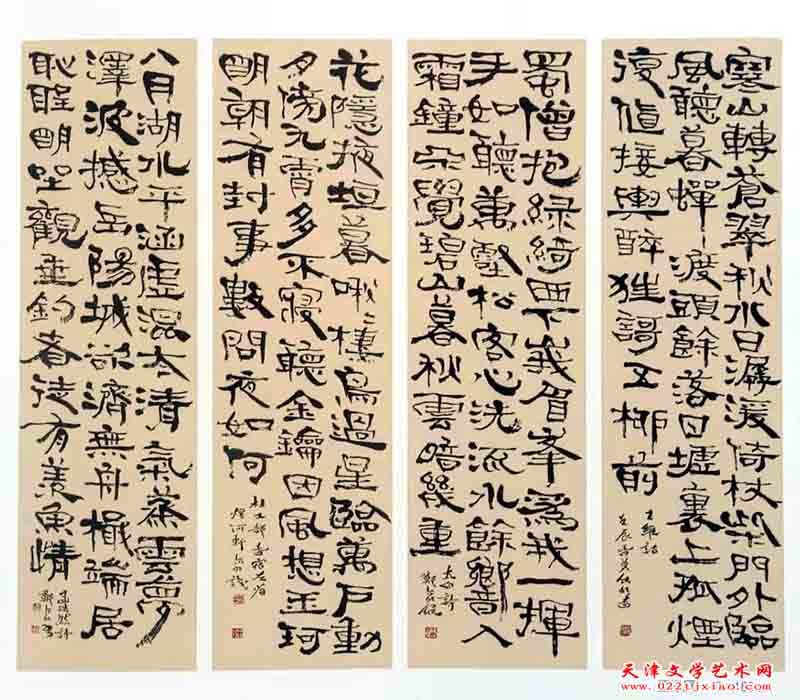

尔非学书虽从颜入,但对碑帖涉猎广泛,尤其对晋唐写经与魏碑情有独钟。观其小楷手卷《留侯论》、《六国论》、《晁错论》、《岳阳楼记》等,笔力沉着凝练,笔致精微灵动,行体苍润,有钟繇、二王笔意。再观尔非魏碑及汉隶,或中堂、或斗方、或横披、或条屏,篇篇厚重雄健,气象高古,字形稳健略显飞扬、规则中正而有动态,颇具审美价值。

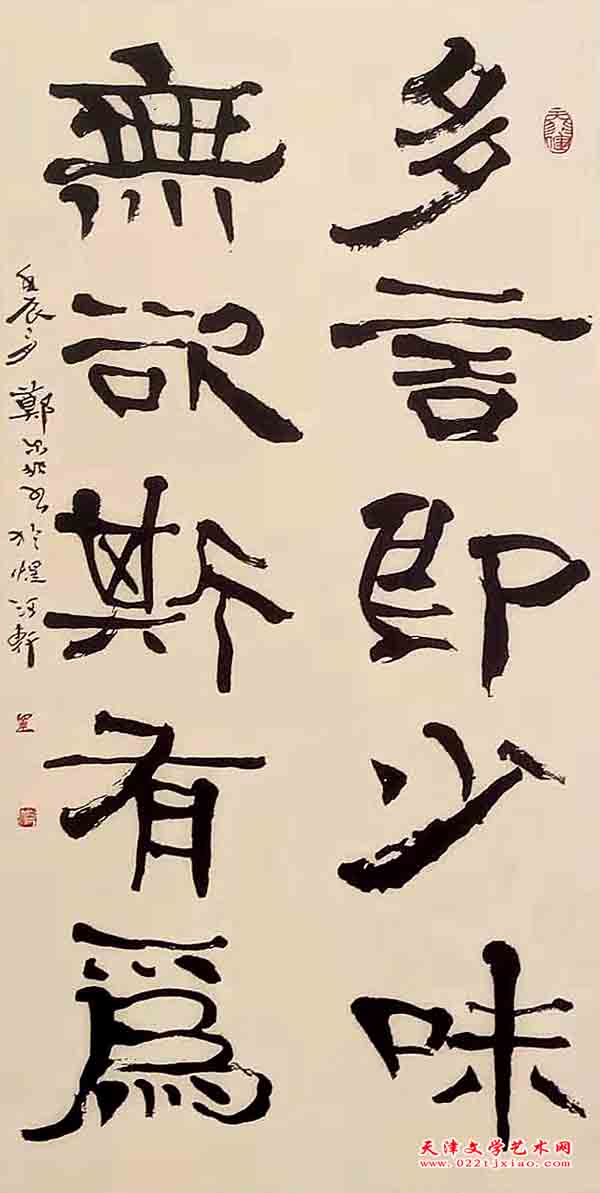

自清以降,天津人文荟萃,书坛名家辈出,华、孟、严、赵,享誉沽上,领一代风气。近现代以来,各宗各派均有后人承袭,竞显津门书法繁盛景象。上世纪80年代初,尔非拜印学大家蓝云先生为师,在先生的指导下,遍临历代碑帖,丰富自己学养。尔非说:“一个好的书法家,绝不是单独在一家一体上下功夫,以为写到形似就可以获得神髓;而要博采众家之长,特别是自己喜爱的碑帖和书体,在达到"神似"之后化为己用的书体应该越多越好,这样才能让自己有更为开阔的眼界,并最终形成个人独特的风格。多接触不同名家、不同流派,将古人之法为己所用。”不但如此,尔非还主张“学古并参今”,对近现代名家书法作品也认真加以研究,通过学习今人的方法来写自己的字。所以,在尔非的书法中,既能看出汉魏大碑的神髓,也能看到伊秉绶、黄牧甫、吴昌硕、齐白石,以及津门名家余明善、孙其峰诸先生的风格和笔意的作品。

在创新上,尔非从不以犹豫。他仰慕龚望先生的人品和艺术,也曾动手自制鸡毫笔,摹写《石门颂》等,遂渐入佳境,而后常用鸡毫书写作品,虽有不同的声音,但其大胆的探索,深得同道中人好评。多年来,尔非一直坚持在自己认定的艺术之巅上攀登,如今,已超出一家一派之桎梏,渐次形成自己之风格。

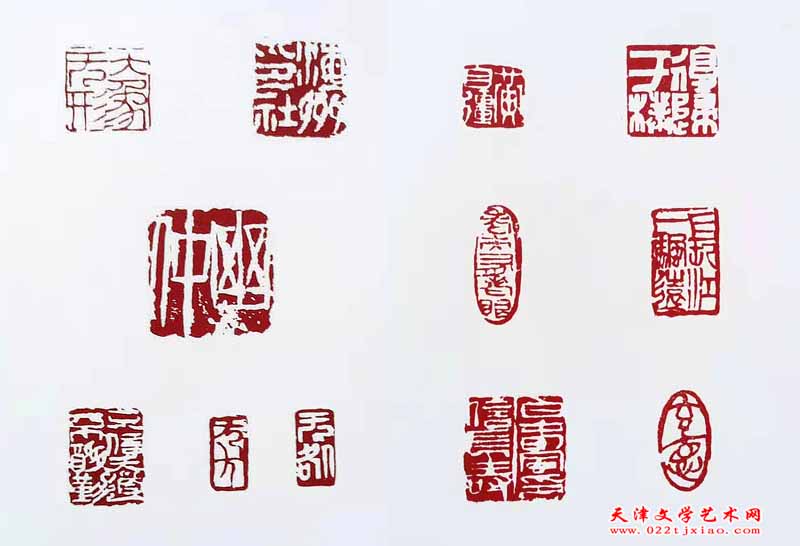

尔非治印的成就,不点不亚于他的书法创作。他是在与蓝先生学印同时,兼学书法。拜师时虽已过而立之年,但其勤奋刻苦之精神却绝不亚于年轻后学。学印初始,其仅用三个月的时间就刻得印石几十方,从章法布局到刀法篆法,皆有模有样,甚得乃师夸奖,从此即一发而不可收。尔非篆刻“博学之,审问之,慎思之,明辨之,笃行之”,其作品貌似平淡,但寓巧于拙,寓奇于平,充分利用平斜曲直、粗细欹正之间的矛盾规律,于平中寓险,淡中见奇,面目独具,这也正是取其众家之长而不为众家所拘之结果。

近年来,尔非印外求印,不断拓宽艺术视野,广汲博取,凡诏版、钱币、镜铭、灯鉴、砖文、刻石等等,无所不用,使其篆刻艺术又上新高。其所刻《庞其中》、《长江一帆远》、《桂云轩》、《大象无形》等几方汉印,除了刀法的因素外,章法上注重字与字之间的相互揖让穿插、方圆相配、疏密变化,以求浑然之体,给人以美的享受。

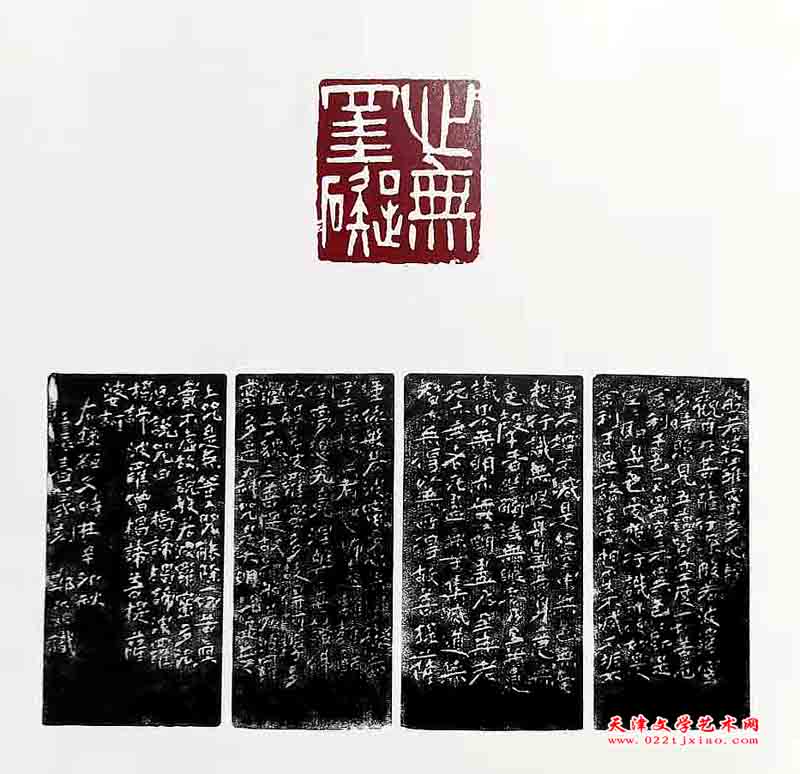

篆刻的款识是整个篆刻艺术不可分割的一个组成部分。自明代以来,由于石质印材的发现和应用,印人逐渐将款识艺术引入篆刻,文彭、何震是这一领域的杰出开拓者,时至清代的邓石如、丁敬等,篆刻的款识艺术已蔚成风气。历代篆刻家在款识创作中以用刀风格及种类的变化而各显神通。款识居于印侧或印背,而非印章主体,但其镌刻之难度胜于印文,若非书法、印学功力皆深厚者,难以为之。

尔非是篆刻家中执款识艺术之佼佼者。其用单刀镌款识,将六朝、汉篆、简书、行草尽入其中,彰显其“书从印入,印从书出”之创新主张,使印文与款识相得益彰,遂成完美之艺术品。尔非曾治“心无挂礙”白文印一方,用六朝体在印章四围镌《般若波罗蜜多心经》一部,经文近300字,字字单刀直入,锋棱毕现,一气呵成,虽为刀刻,却如书写一般,行云流水,天然成趣,其章法疏密变化多样,线条锋锐挺劲,奇趣横生,若将此印把玩手中,悉心观赏品味,亦觉美不胜收。

时光匆匆如白驹过隙,尔非已届花甲之年。常言说:岁月如刀,然尔非一直在用这把刻刀雕刻岁月,雕刻人生,雕刻理想。其于金石书法上之努力与付出,令人感佩。尔非有诗云:“碑帖深处藏机关,寂寞研习不须烦。苟能神理通融之,笔笔有情意潺潺。”其诗情真意切,毫无浮躁之气,这正是一个成熟的金石书法家应有之标志。尔非好友、壁臣公后人、书画家华克齐先生曾为尔非绘漫画一幅,画上一头壮牛,两只犄角,一只犄角前端化作一杆毛笔,另一只犄角化为一柄刻刀。画面题跋为:“尔非属牛,治印牛,书法牛,品性也随牛,真牛乎,似是尔非也。”一个身体健壮、性格淳朴、谦虚好学、充满智慧、不达目的决不罢休的郑尔非跃然纸上。

尔非曾书屈原“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。”悬于室内,砥砺自己在金石书法之艺术旅程中,孜孜不倦,精进求索。我为尔非的精神点赞,也期待他有更多大美之作问世。

(文章作者 王平)

来源:天津文学艺术网