怀抱清旷,落笔苍润 ——品读画家刘宝刚国画(图)

天津文学艺术网 李盟专访著名画家刘宝刚

天津文学艺术网讯:(高蕴辉、李盟报道)中国山水画的象外之意,意外之韵,韵外之美,涵盖着丰富的文化内核,散发着多元的艺术张力,诠释了画家独特的内心思想境界和精神风貌。刘宝刚先生就是一位注重以墨笔表现意象美的国画家。

庚子初夏,走进位于黄家花园闹中取静的刘宝刚先生画室,首先被挂满墙壁的多幅山水画所吸引,占据大半个房间的宽大画案也是铺展着未完成的山水画作;另外一面墙壁则是他常画的竹子、柿子等花鸟画——可见他是一位多元而多产的画家。刘先生有着纯朴宽厚,爽朗仁慈的长者风范,笑容可掬,嗓音洪亮而又健谈,聊起国画,像是谈自己最亲密的爱人,兴味盎然。听先生滔滔不绝谈从艺经历,并且确定近期以画百幅山水为目标时,内心无不感叹:在疫情弥漫全球,很多人惶惶终日,或醉生梦死,或浑浑噩噩聊以度日的当下,有几人能以泰山压顶不弯腰的冷静态度,手写墨林为桃花源,沉缅其中,忘却喧嚣,安问治乱?盖所谓有所托而逃焉者也。而先生则安然在墨林瀚海中畅游挥洒,寒山瘦水,枝枝叶叶就是他的桃花源。他泼墨成石,点滴为水,纵横驰骋,将绚烂的世界凝固为枯淡的笔墨,将热烈的红尘截断为沉寂冷静的画面。水墨晕染绽放的是纯粹的人生体验。可见,心若被困,天下处处是牢笼;心之所安,矮瓦斗室即人间天堂。这种从艺之态,怎能不会有超然物外的山水意态。

他注重继承传统,打下扎实绘画基础。年少受叔父影响,研究钟鼎文和书法,后痴迷绘画,《芥子园》成了最好的启蒙。先拜宫廷画派后人郝俊仙为师,也得马翰章、张志远、姬俊尧等名师指导。曾在中央美院进修,学油画,则中西交融,古今结合,兼对工笔、写意都有研究;对山水、花鸟均有涉猎。

清代画家吴历云:“画不以宋元为基,则如弈棋无子,空枰何凭下手?怀抱清旷,情兴洒然,落笔自有山林乐趣”。先生上继宋元,下承明清,他谨遵“精研古法,博取新知”的宗旨,从宋范宽悟得峰峦浑厚端庄,气势壮阔伟岸,以及用笔强健有力;从郭熙“三远法”获益,化用到自己画中常用“平远”和“深远”构图。打破南北宗分界,取北宗之山石,佐以南宗之树木,所画山石树木茂盛苍古。他思考元明文人画的内涵,研究清朝“四王”的成熟画风,每有所得,则志得意满,技痒难耐,挥毫一试。

他不止重视画面的形式感,更重视内在的气脉流荡,重视画面气的开合、起伏、断续、聚散,由此构成相互联系又彼此激荡的“势”的图示。注重君臣主宾,天然节奏,所谓“远观其势,近取其质。”他喜欢纯水墨画,偶有淡雅色彩,他兼用积墨、泼墨、破墨,甚至宿墨、焦墨,浓淡干湿,皴擦点染,相得益彰。他湎规矩,重法度,又不断挑战自己,于法度中挣脱,又于无法中统一。力求每一幅画都有不同的笔墨表现,恰如大自然没有两片相同的树叶,更没有一对相同的山石。他牢记山水要高深回环,气象雄贵;林木要沉郁华滋,偃仰疏密,用笔写出,方是画手擅场。

师古人,更要师造化。他以北太行、南太行、燕山山脉为主写生,足迹踏遍白石山,狼牙山,云台山,盘山等地。高山雄俊,江舟泊渚,远山如黛,日暮空亭,草木葱茏,烟岚缥缈,涧路盘折……大幅画作挥洒自如,绵亘千里之势,即使景不盈尺,也游目无穷。笔墨诉说着内心激荡的情感和神秘的生命的内涵,笔墨之春秋,书画的世界让他流连忘返,乐在其中。

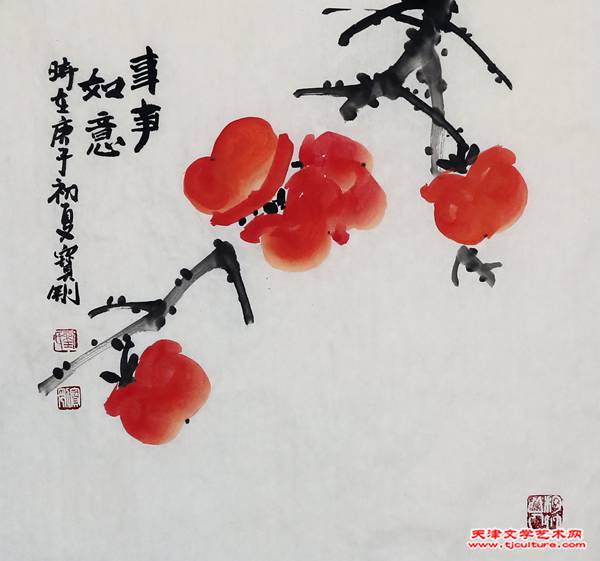

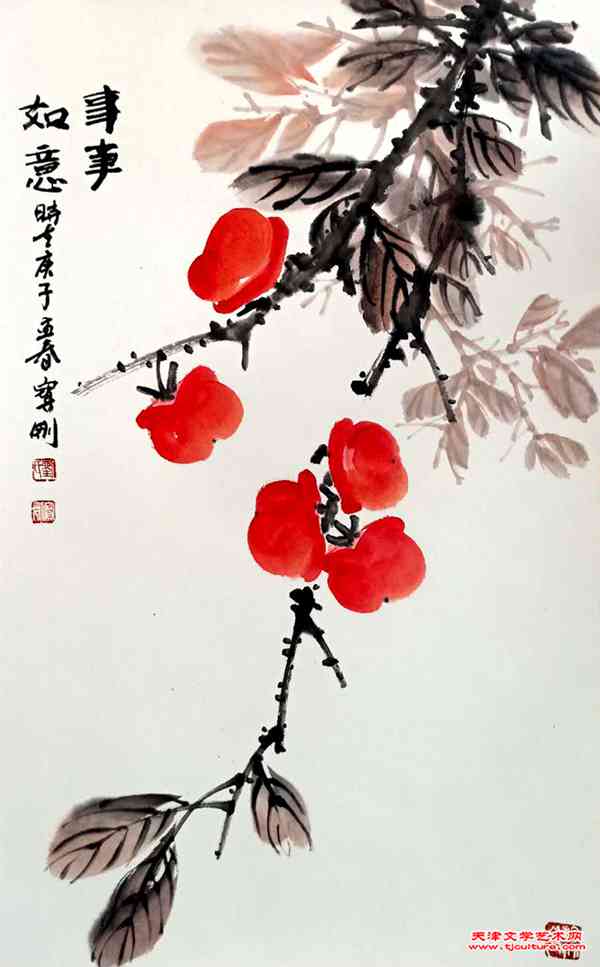

谈到画竹子,先生更是如数家珍。他的竹竿大多向左挺出。杆要有明暗变化,能突出亮部的高光;竹叶随势向左,是叶叶向上的仰竹;除了远近、疏密、浓淡,阴阳向背,整体画面给人一种劲健的向上力量,是不屈不挠的精神象征,是一种独特的君子风范傲然纸上。柿子秉承张志远先生画法,两笔写出,各个圆润丰满,鲜明立体,色泽诱人,令人馋涎欲滴。

可见无论山水画,亦或花鸟画,先生都以敬畏艺术之心待之,笔耕不辍,以更多更好的作品说话,从多次的展览和获奖中找到自信和方向,不断探索,形成自己的绘画风格。

自古至今,爱山水者必有旷达明净,海纳百川之境界;嗜花鸟者,必有悲悯良善之胸怀,否则如何能容纳天地万物之起落沉浮,人间四季之盛衰荣枯?引山水为知音,择湖山当户,浸云海烟波,拘清泉涤心,澄怀味象,卧以游之,斯人斯景是也!

来源:天津文学艺术网