雄秀苍健 清俊空灵--赏张葆东先生彩墨山水(图)

天津文学艺术网讯(四川省 张剑/文) 俗话说,一方水土养一方人,一方文化造新几代人。作为海河要冲、渤海明珠,有着六百年的天津名城,其历史之厚重、文化之丰富、艺术之繁荣、人才之兴旺是二十世纪中国文化史上极为少见的。从民国初期至近代历史看,天津先后孕育了很多立足本地,根植传统而影响全国乃至当今的翰墨大家、丹青高手如:李叔同、严范孙、吴玉如、刘子久、陈少梅、刘奎龄父子和当代书画皆精的萧郎、孙其峰、王学仲、梁琦、范曾、何家英等时代精英人物,形成了尊传统、重法理、扬个性,融诗、书、画、印为一体,可与海上画派平分秋色而左右中国画发展的京津画派。

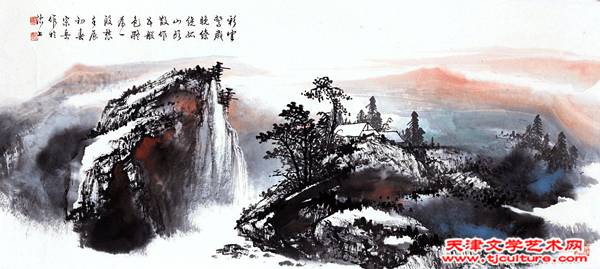

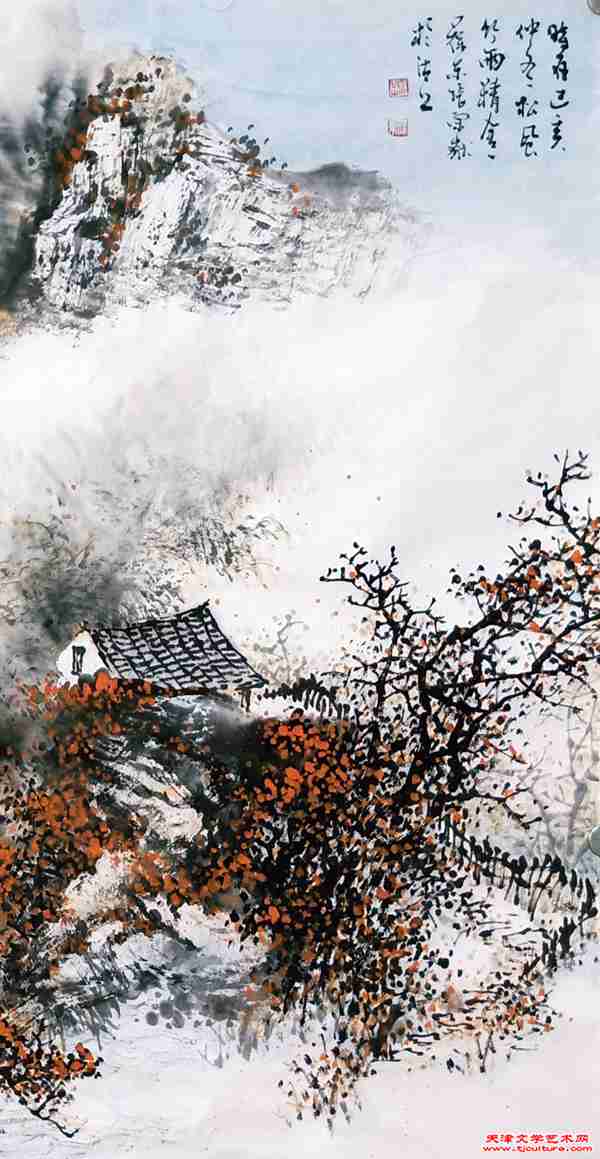

张葆东先生的作品构图空灵,笔精色妙,造型挺健,气畅神逸,格高思远。主要表现在:

点线结合含其骨;中国画若失去了点线面的运用,提炼和组合便失去了民族性,它是区别于西画注重透视、光影、块面构成的依据,又是画家笔墨基本功的体现。我们从张先生的作品中可以看出他全面扎实的观察能力,写生能力,技法实力。兼收并蓄的吸收了黄宾虹、钱松喦 、李可染、傅抱石、梁崎、赵松涛、马翰章,娄东派王时敏、王鉴,虞山派王原祁、王翠和清初渐江八大山人、皴髨残、石涛及米氏父子等诸多前辈大师的笔墨元素,与他自己对艺术的感悟认识和理性实践相结合。形成了以中锋、侧缝并用或以细长,宽朴的线条皴、勾勒法和米点斫与水墨、晕染相融合,随山造型,随水描势、让零散分离的点线面得到有机地契合,细密遒劲,刚中寓柔,实中见虚,动中含静,使物象作到了坚韧俏拨之质与雄浑高远之势的和谐统一,正所谓“尽精微而致广大”。

色墨混用求其韵;客观的说中国画如果长期以青一色的水墨示人,只能说是继承了中国画,不是发展了中国画。虽然可以“墨分五色”,但终归和多姿多彩,阳光灿烂的时代景象还是有很大差距,只有在保持水墨为本的基础上,根据内容、立意、情绪、时间需要适当增加色彩的融合,做到“与时俱进”,才是真正发展了中国画。看张先生作品中的用色用墨,无论是横式大幅,还是斗方小幅或是四条屏(水墨、浅绛、小青绿、彩墨),无论是山型树貌、飞瀑流泉、云烟水雾的描绘,均与水墨为底色,以浓墨干笔,淡墨湿笔,清墨枯笔皴擦为主,同时施以少量的赭色、 曙红,石青或淡蓝等冷色调与水墨母色相溶合、相渗透面而相映成趣。做到了“以墨为本、以色为用”,从而使作品形神生动,形景交融。形成了自己的雄秀苍健,清俊空灵的语言个性和美学追求。达到了“色求其彩,墨求其韵”的艺术效果。说明他对表情达意的色彩学的独特认识和实践。

疏密得其当观其势;山水画不同于风景画的焦点透视,而是散点透视,注重局部结构更注重整体布局。它是一幅作品的形象,与具体的笔墨、物象、构成等紧密相连。好的构图可使人感到画外有画,无画处亦有画意的艺术效果。看张先生的作品虽然通幅笔墨工整、布局严谨、点线交错,却在墨色的渲染,物象的大小、层次的远近、明暗的对比、开合呼应及光影的映衬下,显得整个画面不塞不滞,不媚不俗。在高远中内含着阔远,在深远中内藏着迷远、气流畅达、动静皆美。呈现出山重水复、树茂云动、意境深远、神采飞扬的大美景象。增强了山水画应有的体积感,厚重感,层次感和空间感,充满着浩然之气,阳刚之力,生命之相,诗词之韵。

张先生的画作雅意、灵秀,凸显出不与人同,以书为骨,以墨为韵,以彩为装,以诗为魂,以意造境而诗书画印相结合的中国画本质特征,尤其能匠心独远的承“四王之笔墨”,扬“四僧”之意韵,在当代画坛可谓是凤毛麟角。相信他坚持崇扬求真务实,正气清雅,鄙视虚假、油滑、粗俗肤浅的创作中,作品更上一个境界,将新津派书画发扬光大!

来源:天津文学艺术网