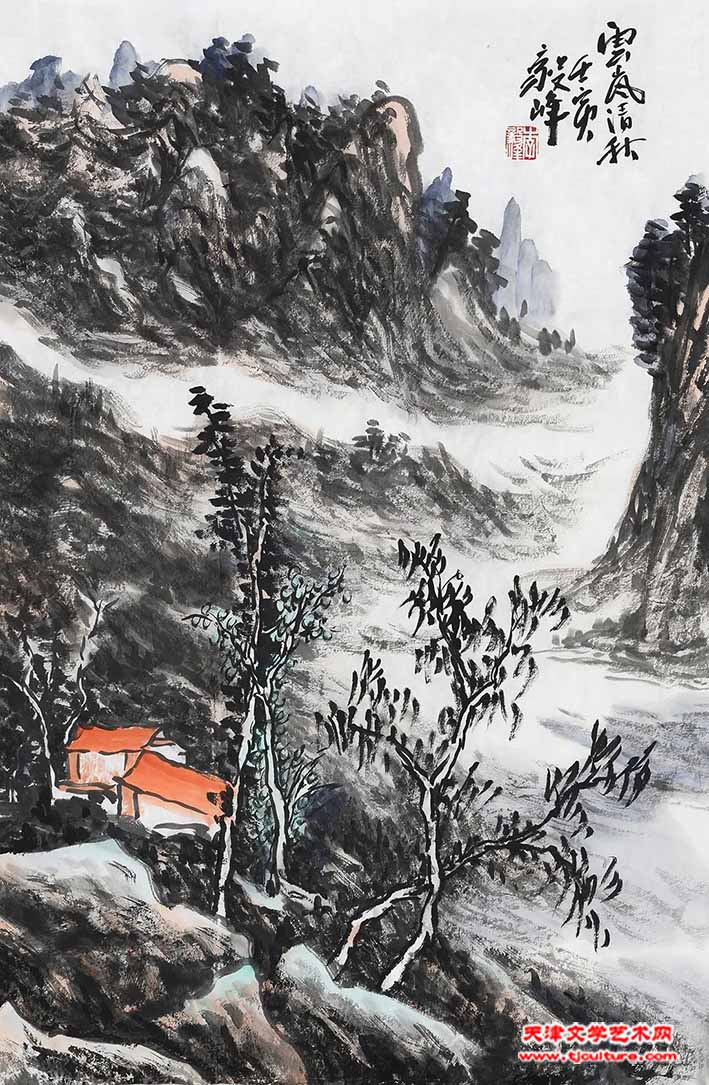

当代中国山水画名家李毅峰——线之阴阳(图)

天津文学艺术网讯:李毅峰,著名画家、学者。1964年生于天津,就读于南开大学、中央美术学院。中国美术家协会中国画艺术委员会委员丶中国文物学会会员、中央文史研究馆书画院研究员、中华诗词学会会员。第十二届、十三届全国美展评委、国家教育部学位与研究生教育发展中心艺术硕士/博士专业学位类别行业评审专家。天津美术家协会副主席、天津人民美术出版社总编辑。出版十余部个人画集及"毅峰说“等百余篇。

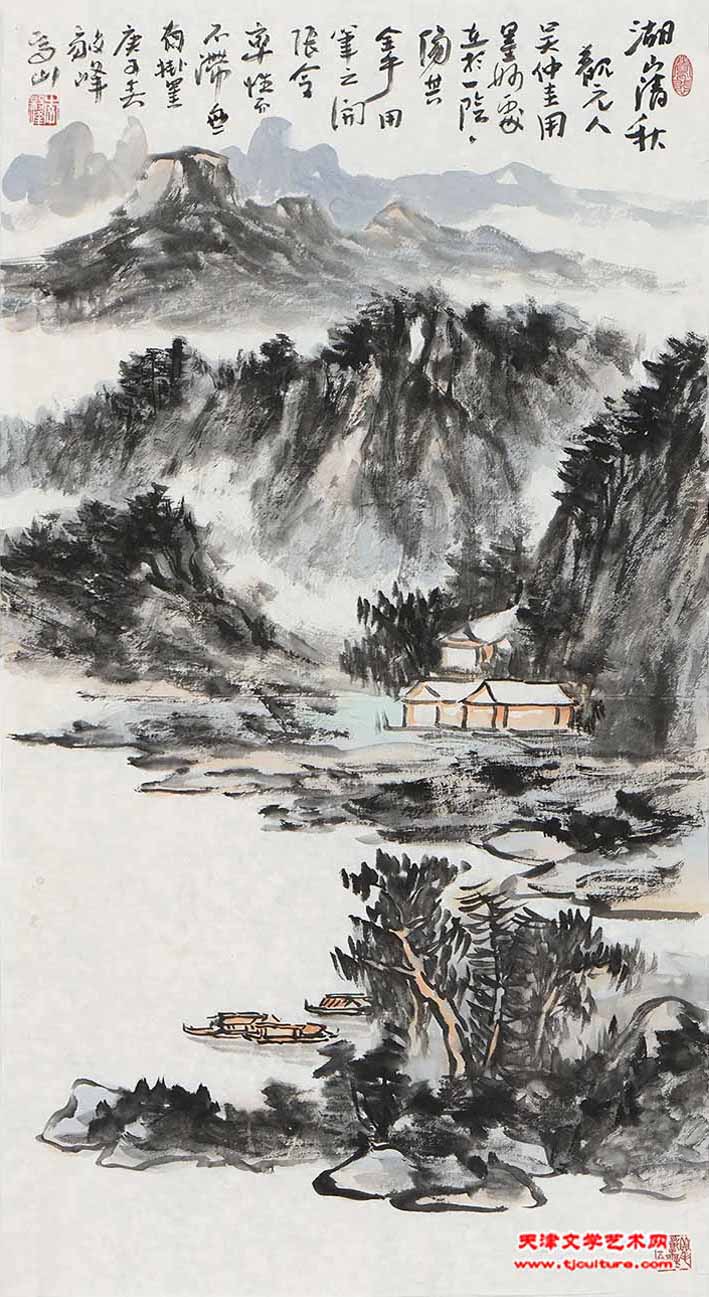

《湖山清秋》

《线之阴阳》

阴阳是一个简朴而博大的中国古代哲学范畴,也是中国书画用笔之线所蕴含生命力的关键。

古人仰观俯察、取类比象,将自然界中各种对立又相联的现象,如天地、日月、昼夜、寒暑、男女、上下等抽象归纳出了“阴阳”的概念,《易传》曰:“一阴一阳谓之道”,阴阳相冲相化而生成的世间万物万法,无不具阴阳之理,合阴阳之道。

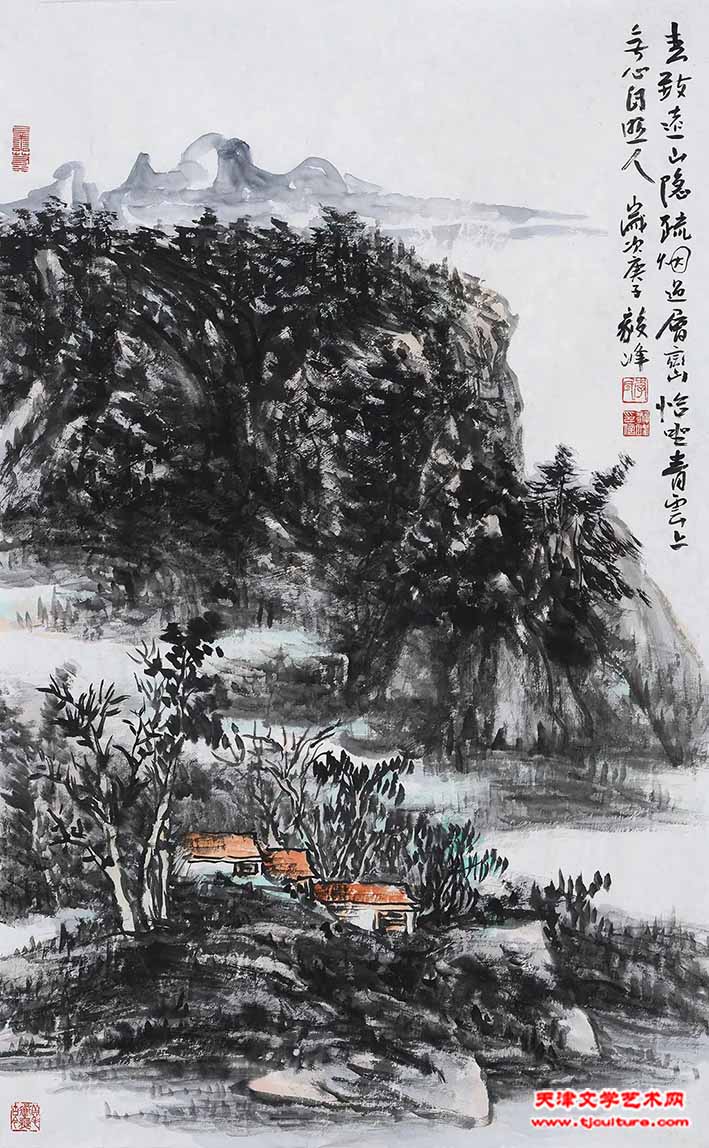

《春至远山》

书画用笔中的线的形态同样具有阴阳的特质。

比如画山水画,必先观察真实山水的南面和北面,也就是阴阳面。《诗·大雅·公刘》:即有“相其阴阳,观其流泉。”之语,画的时候,也必然要用线的表现来反映这种自然状态,所以就有了《芥子园画传》总结的石分三面画法,用一笔即能分出石头的阴阳面,“阴阳”观念中的丰富内涵,如虚实、动静、曲直、刚柔等,也都相生相化,统一于此。

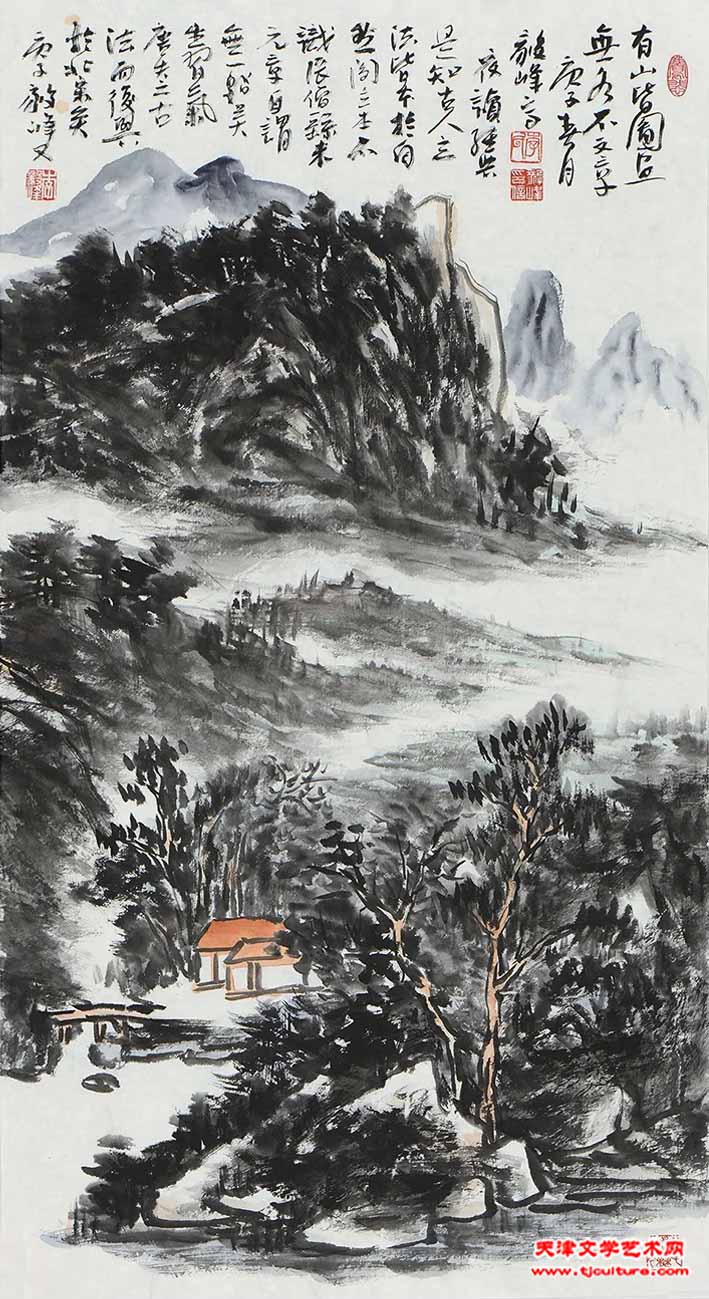

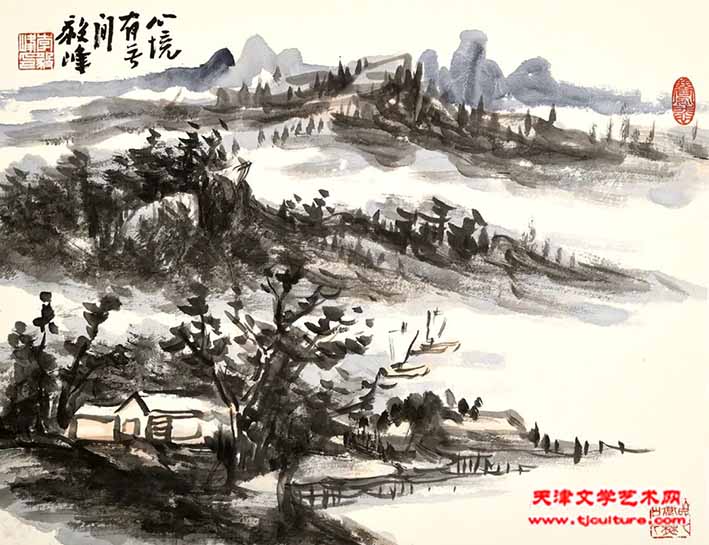

《有山皆图画》

在用笔的过程中,动静开合、轻重疾徐等运笔方法,同样包含着阴阳关系。

《大戴礼记·文王官人》:“考其阴阳,以观其诚。”卢辩注释说:“阴主静,阳主动,考其阴阳者,察其动静也。”《周易》曰:“阖户谓之坤,辟户谓之乾。”线条的产生,一如万物动静开合之化生,在南齐谢赫《古画品录》所举之“六法”中,将“骨法用笔”列为第二。谢赫以骨法论画,并将骨法与用笔联系在一起,既指画之有骨法,亦如人之有骨法,而人即是宇宙自然中的大阴阳合体,画之骨法落地于用笔,更言实了线与用笔、与阴阳原理之相通。

《恰坐青云上》

宋代周敦颐《太极图说》:“(阴阳)二炁交感,化生万物”,万物的化生源于阴阳之间的相互作用,用笔的变化也是阴阳二炁交感所致。

《童子问易》强调:“乾坤一元,阴阳相倚”,不存在阴阳二元的问题。

所以作为线条,恰正是一个“一”字。

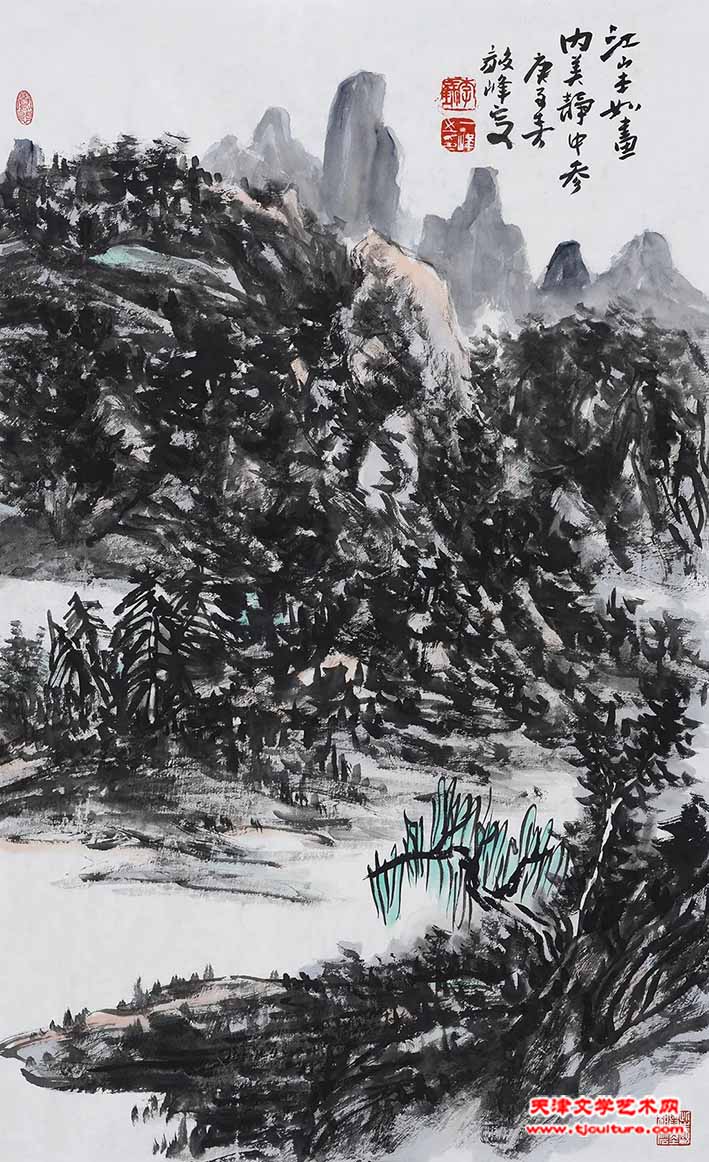

《江山本如画》

一即阴阳,阴阳即一。

这是全凭气机周流变化的演绎,阴阳是一的变化,而一是阴阳变化,一才是阴阳的核心。一生二,由“一笔”而生出阴阳,复由阴阳演绎出诸多范畴,如快慢、浓淡、枯湿、虚实等,皆是由一而垂之象。

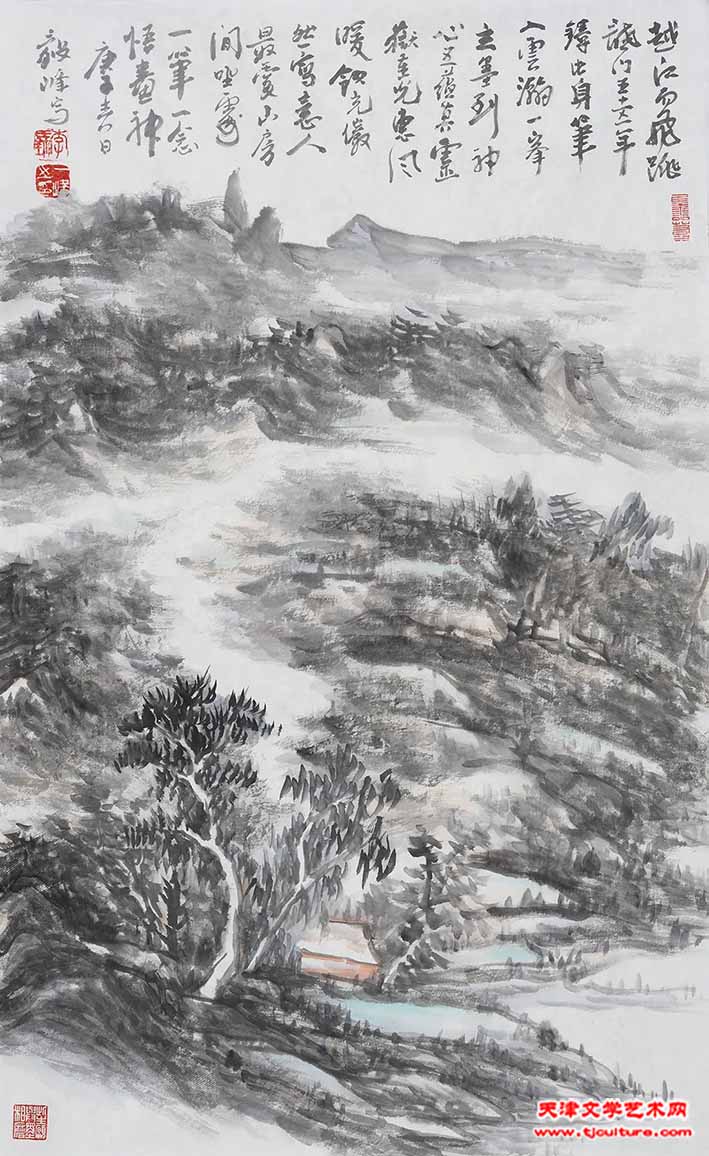

《笔入云瀚一峰立》

这就由阴阳关系引出了阴阳之气。

人之生成,纯于天地之中,阴阳之内,五行之间,一切动静无不随气转。《周易》:“天行健,君子以自强不息。”《黄帝内经》:“凡阴阳之要,阳密乃固。”阳者,阳气也,若天与日。《庄子》;“通天下一气耳。”此气即阳气。中医言阳气,火也,一也。

《云天空绕雨初收》

阳气足,则线气足,阳气活,则线气活,通天下之一气,亦为线之阴阳之要。故国画多以水化墨,或染色,而非西画之以油彩。盖水为阴,水墨相济,则水可灭墨中火,水火相济,水火既济,自能中和阴阳之性,令线的内涵呈现无限性。

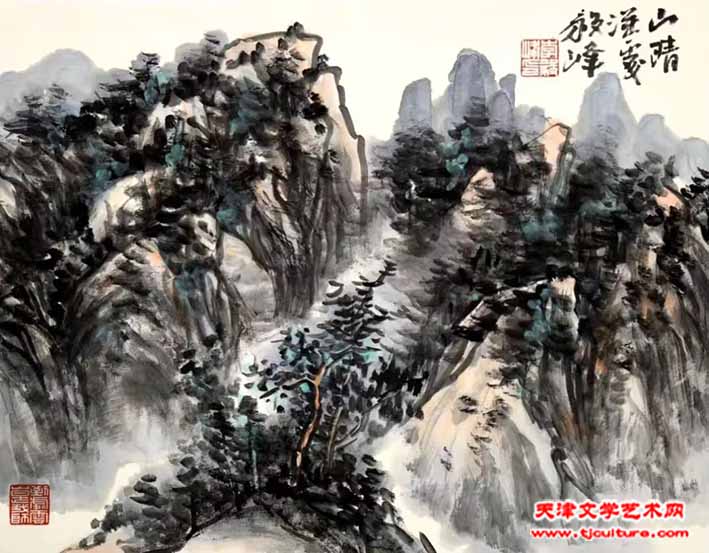

《山晴滋处》

中医讲,“水火既济”,是借用传统“五行”学说中相生相克的关系,比喻肾水与心火的相互关系。心火下行以温养肾水,肾水上行以滋润调剂心火,心肾相交,阴阳和谐。

“水火既济”也是《易经》中的卦象。《易经》第六十三卦,“既济”卦,上坎下离相济,所以称“水火既济”。坎为水,离为火。水火相交为用,成为“既济”。《易经》第六十四卦为“既济未济”,“未济”与“既济”反,上离下坎。卦中三阴三阳,两两相应,有同舟共济之象,为“亨”。

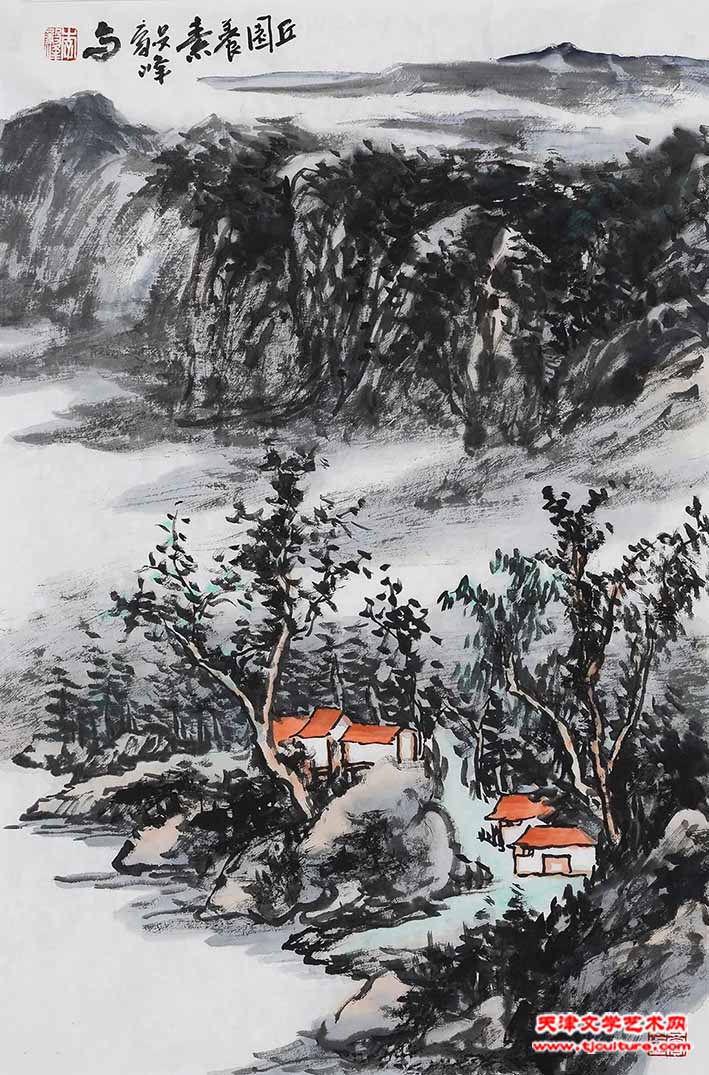

《丘园养素》

故用气之法,一者上下相照,启肾通心,水火既济,神志有归,如此,气者一通身心,一通笔墨,假一管之毫力,齐万毫之共发,又怎能没有骨气笔力而阳生阴长!

如何使笔运线具有阴阳?

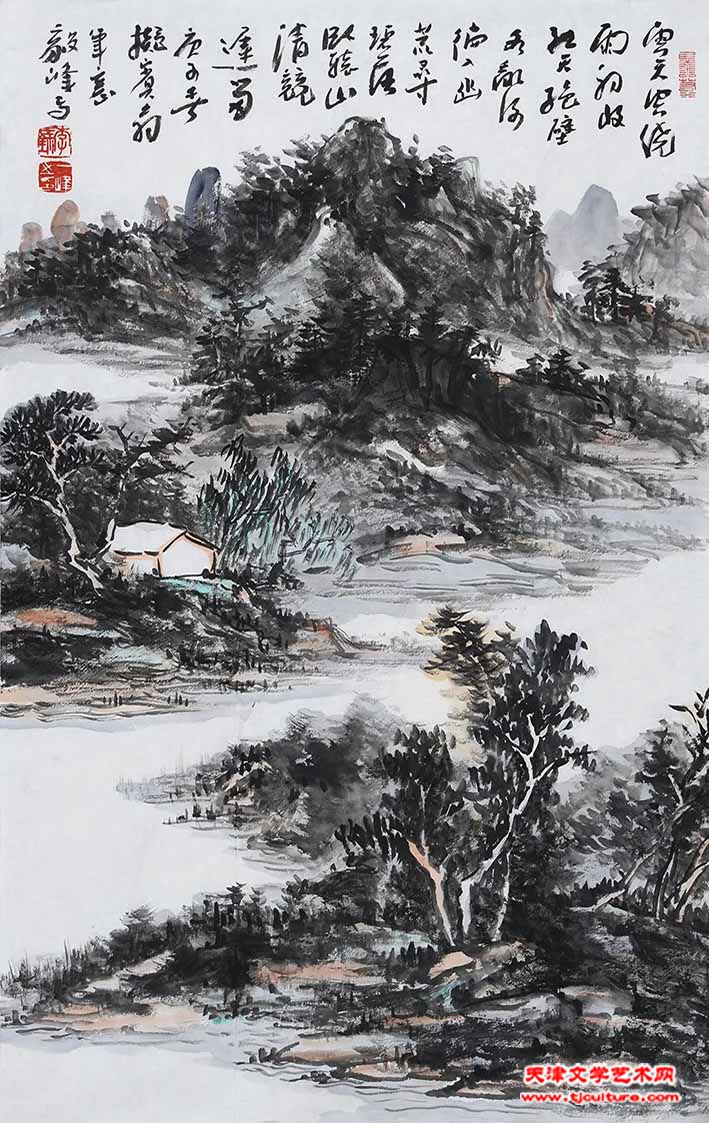

《云岚清秋》

运笔动气时,要依自身气之强弱,化水行湿,使水带墨而不淤滞,如人之新血已生,气血得以交流。复凝神补气,意以后天丹田奠基而心旌不动,以接先天,纳身外自然之气以归正心胸,气自可宣而通神明,令己意注于笔端,所谓“意在笔先”,所谓“以力领气,以气助力”。气力相合,阴阳滋生在行笔过程中,须洞察气的运行。

《心境有无间》

首先,以象演气。阴阳四时,五行六气,八卦九宫,皆象数。而象数之基,即复归于一,即随时以“一”之象数,以一画运行之际来推理并演绎宇宙大道之理和内在生命之奥义。故曰,一气造化,也是老子“道生一”之“一”。“圣人则之”,以一为执,以笔为一,以线为一,以臂运周为一,则画面物象创造无不依此而生,是也而效天地变化。

故一气在,则笔墨生机在。一气止,则如算子。

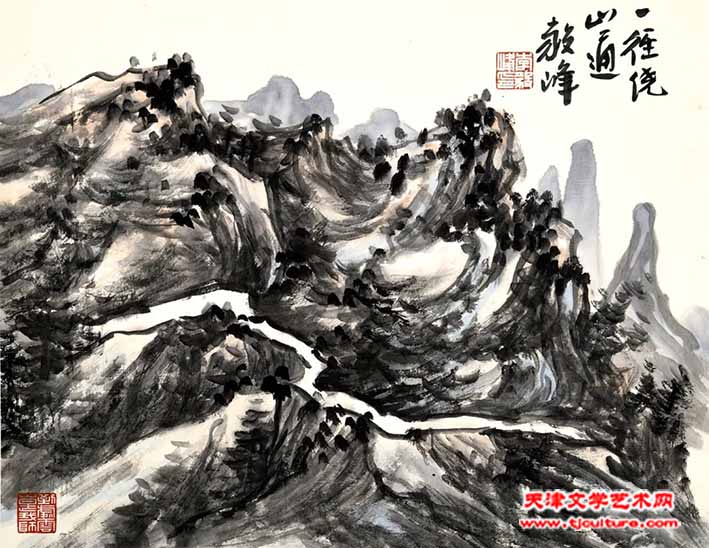

《一径绕山通》

其次,定要通过修身,来突破自然一气的运行,而令注入人文更丰富的信息。

古人讲,修之身,其德乃真。而修身,即要“人法地、地法天、天法道、道法自然。”万物道生德养,因一气无不受天地蒙养,故修一气必与天地合一,与道合真。如此,方可通天地一气,令心物合一,天人合一,道法合一,而践于知行合一。《黄帝内经》曰,“唯圣人顺之,生气不竭。”得气要顺,顺天应法,循经而行,意真形合,自然使气机归于身心,而行于腕手。

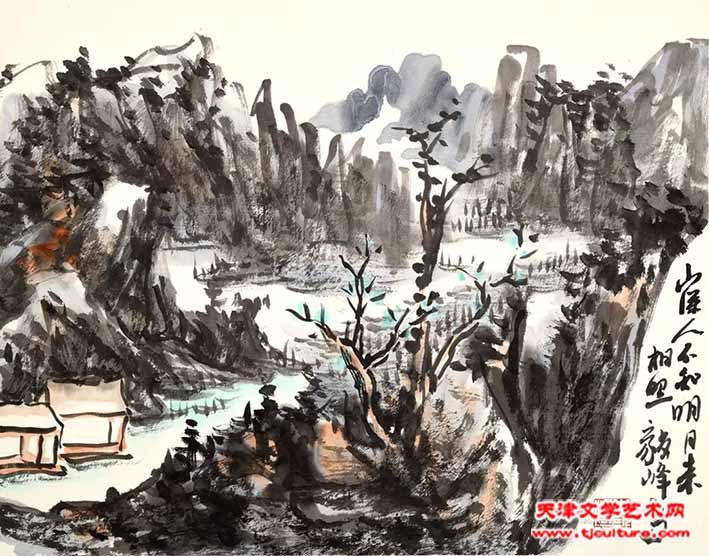

《山深人不知》

阴阳与虚实的变化,或之笔墨浓淡疾徐,皆是用来阐述道和一的阴阳。因为阴阳是象数,只有通过象数才能阐述无象无形之道和一。

《秋山入诗心》

道和一,是宇宙本源,也是万物造化的道源。线的阴阳正是缘一而变化而生发。

来源:天津文学艺术网