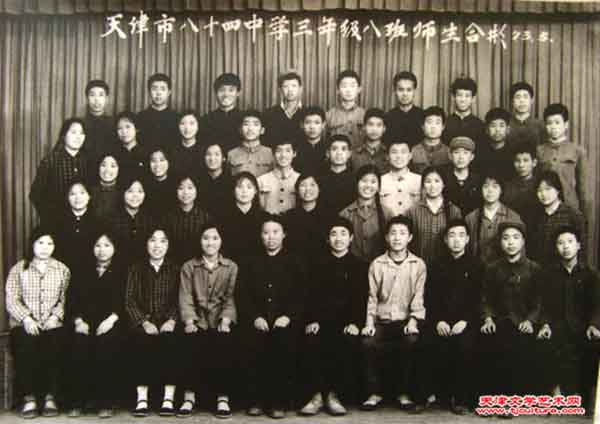

作家岩波——追忆那激情似火的中学时代(图)

作家岩波

天津文学艺术网讯:不论是小学还是中学,班主任对于学生的成长都是最重要的。因为学生在这个年龄正是成长的最关键时期,也是记忆力最好、学习最出成绩的时期,事过之后很多事也都可以回忆起来。

我从中纺前街小学升入天津市第八十四中学以后,马上面临选班长问题。班主任王洪薇力主让我担纲。但年级组的有关领导不同意,认为我是个内向型性格的人,对开展工作不利。这种观点其实是有道理的。如果我是领导,也会这么想。内向型性格最适合关起门来搞研究,做幕后工作,而不太适合前台。王洪薇老师可能也考虑到了这一点,于是,选了另一位班长,完全外向型性格的张凤华。张凤华快人快语,爱说爱笑,在同学中有一定的人缘。她从身高上还要比我猛一点,加上敢想敢说,我在内心把她视为“姐姐”。对她多多少少有一点依赖。其他几位班委,吕和平,思维活跃,主持正义,敢于说话;李秀茹学习好,带头作用好;万志博则相对稳重和保守,考虑问题往往想得多一点。

开学不久,王洪薇老师就到我家做了家访,与我母亲做了深谈。我因为父亲和哥哥远在新疆工作,母亲在天津带着我、姐姐和弟弟生活,没有外出工作,在大院里担任着“街道代表”的职责,虽然一分钱报酬都不拿,工作却兢兢业业。父亲曾经力邀母亲带着孩子们去新疆,但母亲坚决不去,一心一意带着我们在天津生活。母亲在大院里管着很多事,有些还是得罪人的事,譬如大院里的下水池,禁止倒粪便,但偏偏有人倒,母亲发现后就找上门去,和对方论理。类似这种事,往往会挨骂。但母亲该做工作还是要做。也因此母亲在大院里威信很高,因为多数人喜欢主持公道的人。王老师就特别喜欢我母亲这样的人,两个人见了面相谈甚欢。回过头来,王老师就对我直言不讳夸奖了母亲,还说,你们姐弟几个要多听你母亲的话,不能让她着急。

我在中学期间担任班长,同时兼任了学校红卫兵团部的宣传委员(那一时期的红卫兵都是学生尖子,而不是文革初期造反、打砸抢分子)。红卫兵团部共三个人,丁建国主持,我是宣传委员,还有一位组织委员(是谁记不清了)。丁建国是老师,比我们大一岁,是上一届的留校学生。他同时兼任学生民兵独立团的工作。我每天放学以后,会到丁建国跟前去,听他部署工作。干得最多的工作是编辑和刻印、油印学校红卫兵小报。我把任务带回家,几乎每天晚上都在忙乎编辑、设计版面、“刻蜡板”的事。

民兵独立团因为经常要配合派出所围堵和抓捕那些在社会上犯案的学生,所以有时需要睡在学校里,三楼会议室旁边有一间空屋,里面有一张大通铺,因为常有民兵独立团的人在此睡觉,所以,几床被子都非常脏,被头全是脏兮兮的油泥。门口的角落有着浓烈的骚味儿和尿渍——因为有人在此撒尿——可见那时“无政府主义”十分严重。我和另一位“民兵”同学罗永章在此睡过好几次。班主任王洪薇老师得知以后,力劝我不要睡在这里,而且力劝我远离民兵独立团的工作,为此,她与丁老师发生过激烈的争吵。那时我虽然是班干部,但也多多少少有些逆反心理,感觉王老师似乎是管得太宽了。时隔不久,民兵独立团承担了追捕一个严重犯案的学生的任务,在上课时间我们也全跑出去了,连正常的课程也耽误了。回来后王老师就急了,对我进行了狠狠的批评:“你们升入中学来到八十四中是干什么来了?你们中学生的本职任务是什么?”批得我无地自容。然后她又去找丁老师争吵,丁老师见了我便直说抱歉的话。

按照当时的形势需要,年级组安排各班分成若干小组到郊区几个点搞社会调查。我所在的小组在王老师参谋下,选择了朱唐庄的一个村,这个村曾经发生一起“阶级斗争”事件,一个贫农的女儿被“阶级敌人”谋杀,后来抓到了犯案者。我们的任务就是去了解事件过程,写出调查报告。但我们这个组凑不齐自行车,去不了。大概是四个人只有一辆自行车。我家没有,其他人也找不来。我向王老师打了退堂鼓。王老师一听就急了,狠狠批评了我,说:“你们现在年龄很小,要锻炼和培养‘一竿子插到底’的办事精神,怎么能遇到一点困难就打退堂鼓?干什么都会有困难,遇到困难要想办法克服,否则,这辈子能做成什么事?”总之,对我批得很厉害。再一次让我无地自容。我只能发动组里的同学一起想办法。最后,组里的周永森找亲戚借来了自行车,事情终于得到解决:两个人骑车,后面再驮两个,四个人一起奔了朱唐庄,一路上大家轮流倒换着骑车,赶到朱唐庄以后,人人汗流浃背,但还是非常舒心,待听完公社的负责人的介绍,又参观了展出的图片,我们就高高兴兴打道回府了,回来后我就写出了调查报告,在全年级的大会上做了宣读,受到老师和同学们一致肯定。事后王老师问我,怎么看这件事?我说,主要收获不是写了一篇调查报告,而是学到了办事思路,和做事原则:既然干就干到底,不能一遇困难就半途而废。这个事例支撑了我的一生,让我真的受益匪浅。

我在中学时期经常写一些小的稿件,寄给天津《文艺革命》报和《中学红卫兵》报,每次发表作品,王老师都衷心向我道贺,并叮嘱我不要骄傲。初二时在《文艺革命》报发表的小小说《小修理工》,就是王老师拿着编辑部的来信,对我说:“赶紧看看,是不是好消息?”一次王老师要到东北老家探家,要请好几天的假,委托我好好照看全班。而此时恰巧区里组织学生干部代表赴延安参观学习。那时到处在办宣传栏,上面都有几大“革命圣地”,延安是其中之一,怎么会不知道赴延安参观学习的重要意义?但丁建国找我说了这件事,说年级组也同意,关键看我怎么选择。因为他们也知道王老师要探家,车票都买了(那时想买到规定时间的车票也不容易,似乎是件大事)。怎么办?我果断选择了放弃,按照王老师的嘱托,安心坚守。学校里其他人,譬如杨长友等人去了延安。事后王老师对我非常感激,说了很多掏心掏肺的话。我和王老师也在无形中建立了一种默契和亲密关系。那是一种难以言表的撕扯不开的关系。

还有一次学校组织拉练,我们这些学生们和当兵的一样,把棉被打成背包,背在背上,左肩右斜挎着挎包,手里拎着绳编的网篮(里面是脸盆、毛巾一类东西),一走就走出去老远,最远走到了塘沽、北塘。时值冬季,人人穿得很厚,棉衣都濡湿了,凉森森地贴着前后心。我们临时住宿在北塘一所中学的教室里,用桌椅搭成床,班里的徐宝珠因为某事让我起火,便与他打起来了,动了手。这件事还是王老师给解的围。事后王老师对我说:“即使你有理也不能这么做,你是什么身份?你是班干部,所以,你必须高姿态。去,找徐宝珠道歉去。”我拖着不去。王老师也不再催我了,似乎有些无奈。但我过了几天还是找徐宝珠道了歉。很多年以后,大概是1995年左右,我在建昌道偶尔遇到了徐宝珠,他正在干一个装饰公司,见了面就拉着我进了一家小餐馆,点了酒、菜,海聊起来。他可能早就忘了我们打过一架的事。但倘若我不向他道歉,也许就没有眼下的亲热。

拉练中,王老师精心组织了炊事班,找了班里的解玉敏、马丽芬等几个学习好、做事靠谱的同学专门做饭。对我们的伙食非常在意。因为我们每到一处都要帮助生产队干活,譬如在冬季帮村民砸炕坯,用大抬筐抬到庄稼地里做磷肥用。大抬筐本身就很重,再装上满满一筐炕坯,想想看得有多重?于是,两天过来,人人肩膀红肿,秃噜皮,起血泡。夜里睡觉屋里还很凉,往往没有炉火,一次我和班里杜明建等几个人睡一大炕,为了取暖,我和杜明建睡了一个被窝,互相背贴背紧紧靠着。因为白天干活太累,很快就打起鼾声。结果闹得杜明建半宿睡不着。转过头来就把我怪罪一通。

有一件事让我终身难忘,我们班到郊区“新三村”学农劳动,住在农民家里。劳动非常累,王老师也经常和我们一起下地干活,一次割麦子,我用镰刀把左手食指割了一道口子,都露出了骨头,鲜血直流,当时我已经不感觉疼,而只感觉头晕,这时王老师发现了,急忙拉过我背在背上,向村里的医务室跑去。王老师身体微胖,腿脚也不是很麻利,这件事对于她肯定是勉为其难的,但她跌跌撞撞地竟然一口气把我背到了医务室。赤脚医生给我用盐水清洗了伤口,撒上消炎粉,再把橡皮膏剪成X状,把伤口合上把住,最后缠上了纱布。在这个过程中,王老师一直把着我的这只手,像母亲,也像姐姐。而一句话也没责怪我,只是说:“以后多注意吧,不能做一个‘肩不能担担手不能提篮’、‘四体不勤五谷不分’的人,是吧。”村子里对我们这些学生非常照顾,用最好的新米蒸了米饭给我们吃,那米饭好吃到什么程度?好吃到可以不用就菜。干吃都很好吃。而且,当时没有蔬菜,只是清酱腌的咸菜条。但吃上三天,我们都上火了,嘴唇起了泡。可见其米之好。所以,我手上的伤口也很快就愈合了。

最尴尬的事,是一次学农劳动住在村里,恰巧村里住着解放军的一个炮兵排,有三门加农炮。解放军的排长白天帮我们训练队列,讲解“纪律作风”。王老师就对我说:“解放军在帮咱们,咱们也要为解放军做点事——今天夜里有雨,你们睡觉要轻一点,雨一来你们就跑出去帮解放军把炮衣穿上,免得把炮身淋湿了。”我答应得好好的。可是因为白天太累,夜里睡觉就很沉,一猛子睡到天亮,冷不丁想起王老师的嘱托,急忙往炮场跑。发现夜里确实下了雨,炮场很湿,而炮衣穿得好好的。过后王老师说,是她自己夜里起来跟着解放军做的这件事。虽然她没责怪我,却让我内疚了很长时间。

王老师一直想见见我父亲,说是支援边疆建设很不容易,值得尊重。但一直没有机会。后来王老师有了男朋友,我们只知道是姓张,王老师不告诉我们他做什么工作,怎么问都不说。很多年以后才知道,张老师是搞核物理研究的,和“两弹元勋”邓稼先在一个组工作。我们离开八十四中那年,王老师要结婚随张老师调走,离开天津。我们和她恋恋不舍,说了很多掏心掏肺的话。年底父亲来天津探家,在北站上车回去(要到北京倒车),恰巧在车站月台上看到了王老师和家人,我急忙拉住父亲来见了王老师,在这种时间很紧迫的情况下,他们简单说了几句话。王老师想见我父亲一面的愿望,就是这么实现的。我父亲并不是什么重要人物,而被王老师如此记挂,这件事本身就让人感动。当时我看到了王老师是眼泪汪汪的,引得我也眼泪汪汪。我那时很容易冲动,很容易被感染。父亲后来写来信,让我代问王老师好。十几年后,班里的高俊友告诉我,说王老师来探亲,住在老院昆纬路某某号,我急忙跟随高俊友去见了王老师,还见到了王老师的老父亲,高高的个子,很魁梧的老人,一口东北话。我们相谈甚欢。

一晃又有很多年过去了。单位分了房子,我搬了新家,这时收到王老师的电话,说她来天津探亲,我急忙力邀她来我家看看,因为我好不容易住上新房,很希望让自己的班主任看看。我还叫来了老同学于建,大家一起吃了便饭,合了影,谈得很愉快。又过了好几年,王老师又给我来电话,说她在津,希望见面。我便再次叫上于建,奔了王老师下榻的弟弟家,此次我们还见到了王老师的爱人张老师。王老师说,她在四川仍然在中学教书,我们这个班的事,是她在四川课堂上讲得最多的。她说,她这辈子教过很多班,再也没遇到我们班这么好的学生和家长。一番话说得我直想哭。我把新书《暗战》和《女市委书记的男秘书》交给王老师,说我现在文学创作已经上路,箭在弦上,每天都写,已经出版了十来部作品。王老师很高兴。对我抱着很大希望。对于建也如此,衷心希望大家都事业有成。事后于建果然不负王老师之热望,在天津乃至全国党史界做出重要贡献,受到党和国家主要领导人的亲切接见。此后,又有一次在天津见面。当她得知班里已有三位同学胡宝林、田长起和刘云楼去世,便长久沉默,唏嘘不已,继而絮絮叨叨地说起了这些同学的往事,一桩桩一件件她都记得清清楚楚。

掐指算来,现在王老师已经年近八十。每年大年三十或初一我都给王老师打电话拜年,出了新书就给王老师寄一本。后来,王老师就不再接电话了,都是张老师代替,张老师说,王老师现在听力不好,接电话会耽误事。让我非常怅惘。王老师有两个儿子,一个在深圳,一个在身边,现在住在四川绵阳科学城,是一个科学家集中的地方。我对王老师有很多话要说,现在只把千言万语汇成一句话,就是祝愿王老师晚年无忧,幸福安康!

班主任:王洪薇

班长:张凤华、李岩波(重远)

班委:吕和平(吕伟)、李秀茹、万志博

学习委员:于建、高俊友、王沛、马丽芬、解玉敏

班里同学:曾玉珍、张金凤、孙振英、魏庆云、马丽芬、马爱珍、李玲兰、王月芹、王敏琪、吴锡伟、张凤华、李秀茹、解玉敏、孔祥群、徐瑞英、刘桂英、韩长利、徐秀梅、李岩波(重远)、于建、王沛、李庆增、李庆福、王胜利(王海昌)、马建新、高俊友、吕和平(吕伟)、马国胜、万志博、崔志中、李以铁、吴文强、徐宝珠、李长福、张国庆、周永森、孙学广、杜明建、马胜利、(田长起、胡宝林、刘云楼已故)。

来源:天津文学艺术网