紫砂艺术走进著名学府——南开大学特邀解书明举办紫砂文化专题讲座(组图)

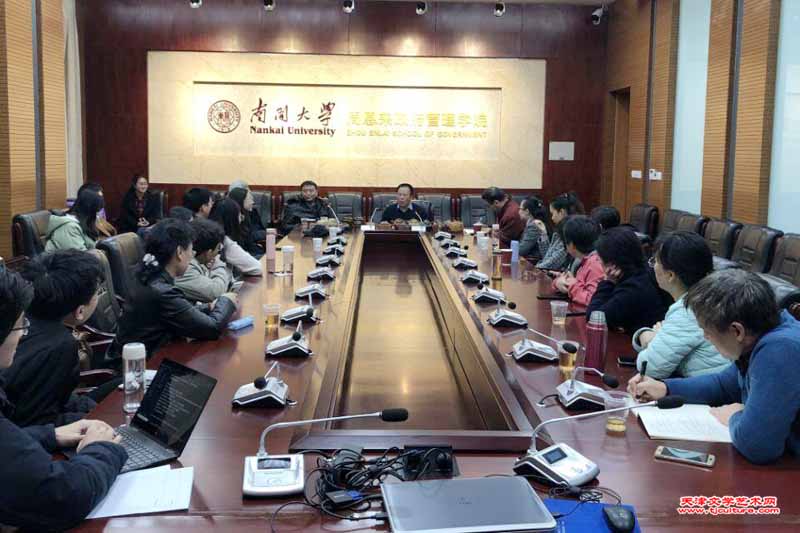

天津文学艺术网讯:(岩波、赵军报道)初冬的南开大学新校园沐浴着灿烂的阳光,拂面的清风让师生们精神抖擞。2019年11月17日,南开大学社会思想研究全国会议结束之时,特邀了津门紫砂文化传播者解书明老师前往进行专题讲座,北京,上海,安徽,河南,湖北等多所大学的专家学者和部分博士、硕士生与会聆听,并参与研讨,气氛十分热烈。

解书明紫砂文化专题讲座现场

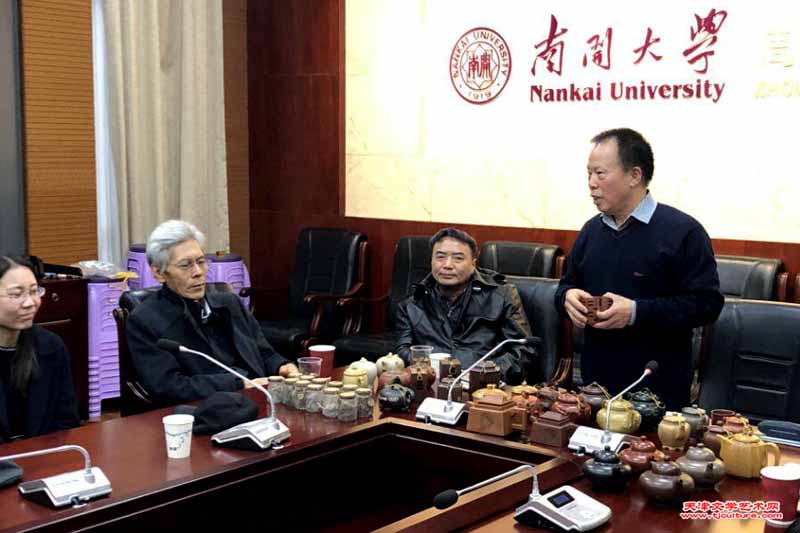

著名学者,中国社会学会社会思想专业委员会副会长兼秘书长,南开大学社会思想专业博士生导师王处辉教授多年来关注中国紫砂文化的兴起与发展,与津门紫砂文化传播者解书明老师多有交流,早先曾经多次邀请解书明为本校师生讲课,值此全国社会思想研究会议在南开大学召开之际,以解书明的专题讲座为平台,把紫砂文化引入社会思想和优秀传统文化研究领域,在传播弘扬中梳理和升华,别开生面,独树一帜。王教授说,紫砂文化是我国非物质文化遗产,解书明老师作为市教委的一位处长,退休前就收藏和养护紫砂壶,传播紫砂文化,一生就做一件事,做到别人不可及,难能可贵。

王处辉教授讲话

解书明老师以漫谈的形式,从紫砂文化的一般概念起始,由浅入深,多方面讲解了紫砂文化在中国的传播与现状,讲解了自己多年来收藏和养护紫砂壶的体会,讲解了自己与多位紫砂壶正宗产地宜兴的制作大师的交往与情谊,以及紫砂壶市场和行业的概况。他此次携带了30把最有代表性的紫砂壶,就辨别、收藏、养护、欣赏、购置等问题,逐一进行实物讲解。他说,虽然很早以前就收藏紫砂壶,但真正与之结缘还是在北京奥运召开前夕的2005年,当时迎奥运的紫砂壶要做108种,但据说只做50套,亲戚转给他一套,让他视若珍宝。在中国民间,壶与福近音(有的地区同音),送壶就是“送福”,百壶百福,过年不送礼钱而送壶,祝福全在壶中。此后解书明一发不可收,陆续买下几百把。他过去做教育工作,爱学生,现在传播紫砂文化,像爱学生一样爱紫砂壶。他在研究中得知,宜兴陶瓷生产始于新石器时代,宜兴始设县于秦,历经汉、魏、六朝、隋、唐、五代,北宋达到高峰,明清以后方兴未艾,发展至今。起初都是个体作坊,1954年起成立了集体化的厂子,培养了大批学员。正宗紫砂泥料集中地江西宜兴丁蜀镇,因开采过度现在已经封闭起来。当下这个行业因从业人员较多,形成了产业链,而又因原料少了,所以真品紫砂壶的价格就一度抬得很高,目前正在回归理性。

解书明老师讲解紫砂文化

解书明说,正宗的紫砂包括三种泥料,紫泥,朱泥和段泥。而其命名民间传说源自早先的皇帝。矿石开采出来后需要分检和风化,风化、陈化时间越长越好。现实中只有宜兴丁蜀镇出的泥料叫紫砂,别处的属于替代品。正宗的紫砂是透气的,而替代品的不同之处,在于它“不漏气”;紫砂壶沏茶隔夜不馊,替代品就做不到。紫砂壶把多种艺术集于一身,诗、书、画、印都可在壶上体现,“字随壶传,壶随字贵”,一些书画名家,包括范曾先生都曾与紫砂壶大师合作过。紫砂工艺一旦以中国传统的金石书画为主题,赋于嵌、绘、彩、釉、塑、漆、雕、镂等等,特别是紫砂艺术和文人的结合,便大大丰富了紫砂艺术美的深蕴内涵。而紫砂壶之所以成为“非遗”,一是原料的唯一性,二是手工制作。紫砂艺术以工艺美术为根,以传统文化为源,以茶文化为媒,在中国乃至世界上都独一无二,独具特色,独树一帜。宜兴独有的资源,加之工匠的智慧创造,形成独有的工艺成型程序和技法,产生了独有的魅力。有的成批制作的替代品,不仅大大降低了价值,还掺杂化工原料,以这种壶沏茶往往有害人体。解书明归纳紫砂壶的功能,以往包括把玩,赏趣和使用,现在已经上升到“国礼”,国家领导出访经常携带紫砂壶精品,如曾经向俄罗斯总统普京赠送紫砂壶。

解书明老师讲解紫砂壶

解书明向与会者展示面前的30把壶,属于不同的器型和泥料,养护过的和没养护过的,都不一样,而且一目了然,养护过的珠圆玉润,没养护过的干涩晦暗。养护过的人们看了自然就喜欢,就有购买欲。而收藏和养护紫砂壶,也让解书明有了生活乐趣,尤其在退休后生活充实,不感觉无所事事。每天“动静结合”,“脑体结合”,“洗刷刷,擦擦擦”,焚着香,听着音乐,进行养护操作,既活动手脚,锻炼身体,又修身养性。他觉得名家的紫砂壶经过养护可以传辈,人的生命就在壶中得以延长。他打算搞一次收藏展,出一本画册,然后“以壶养壶”,既购置也出让。

解书明老师讲解紫砂壶养护知识

中国传媒大学的一位教授对紫砂行业的现状和发展提出相关问题,解书明做了解答。武汉大学著名学者、博导桂胜教授指出:紫砂文化包含社会思想,包含审美意识,壶有壶道。把老年人引入收藏和养护紫砂壶之道非常好,既怡情又陶冶情操,还老有所为,让大家都受益。但现在商业上存在不诚信现象,人们对紫砂壶轻易不敢买,怕上当。包括玉、瓷器、红木等行业莫不如此。需加大整治力度。他还指出,紫砂文化属于“非遗”,但往往一般百姓买不起,而买得起的又不叫艺术了,“非遗”如何与一般百姓生活结合起来,是个问题,因为,“非遗”离开百姓生活就没有意义了。南开大学一位博士提问,面前的两把紫砂壶,为什么一把看起来养护得好,另一把差一些呢?解书明解答,是泥料不同;紫砂壶的泥、型、工、款、功五大方面,泥是第一位的。上海大学一位教授提问,应该怎么养壶?解书明解答:首先要“开壶”,即把新壶放在器皿中用开水煮,你会发现,煮前和煮后壶的形态是不一样的,煮后把壶壁上的一些矿物质析出来了,灰蒙蒙的,这是打开了壶壁上的气孔,再经过擦拭,就与以前大不相同了;其次是日清日洁,每天把泡过茶的壶用清水洗刷干净。应该两三把壶倒着用,不能把壶用“饱和”了,要给它“休息”的时间。喝的茶与养壶用的茶不一样,喝的当然要好一些,而养壶的茶可以差一些。

与会者对各种器型紫砂壶爱不释手

与会者对各种器型紫砂壶爱不释手

紫砂文化专题讲座圆满成功

王处辉教授在总结时指出,紫砂文化属于器物文化,包括社会思想,不仅可通过其视觉语意信息直接左右人的行为,而且还可以以有意味的存在,间接地影响人的情感反映;解书明老师的养壶是个“过程”,是享受和感受一种美;对紫砂文化的研究和传播,也是难能可贵的,今后这样的讲座和研讨还会继续。

来源:天津文学艺术网