放怀楚水吴山外 得意唐诗晋帖间——冉繁英书法作品欣赏(图)

天津文学艺术网讯:冉繁英,中国书法家协会原理事;中国书法家协会原评审委员会委员;中国书法家协会国际交流委员会委员;中国书法家协会书法培训中心教授;中国教育学会书法教育专业委员会评审委员;中国爱国拥军促进会院务委员;中国楹联书画院常务副院长;天津师范大学艺术系客座教授;河北大学艺术学院客座教授;天津市书法家协会原秘书长;天津文化广播影视局艺术指导委员会委员;天津市作家协会机关书画院顾问;天津京津徽文化书画院名誉院长;国家一级美术师。

曾多次出任中国书法家协会展览评审委员,作品曾多次在中国书法家协会主办展览获奖。作品入展中国书法家协会展览几十次;作品受邀参加全国及各地区省市名家邀请展百余次;作品被国家博物馆、人民大会堂、中共中央党校、中国美术馆、文字博物馆、周恩来纪念馆等收藏;作品多次勒刻在全国各大寺庙、名人碑林、旅游景区、机关、学校等。

曾随中国书法家协会、央视书画频道、中国爱国拥军促进会“送万福进万家”、到全国各地区下基层,进部队,到学校、企业等百余次。

曾多次走进陕西、河北、安徽等地区书法大讲堂讲座。

曾多次做客央视书画频道《一日一书》栏目讲座。

曾随中国书法家协会代表团访问香港、台湾、越南、韩国、欧洲等地区和国家。

曾出席中国书法家协会第五、六、七次全国代表大会。

曾出版《学写楷书格言》《解读争座位》等书籍。

曾有中央电视台、天津电视台、宝坻电视台、南开电视台等多家媒体为其拍摄冉繁英书法艺术专题片。

《人民日报》《中国书法报》《书法报》《书法导报》《中国书画报》《天津日报》《今晚报》《书法杂志》香港《大公报》《文汇报》等多家媒体刊登冉繁英书法艺术成就。

1999年被天津市文联授予“首届中青年德艺双馨文艺工作者”称号。

2009年被中国书法家协会评为“书法进万家先进个人”。

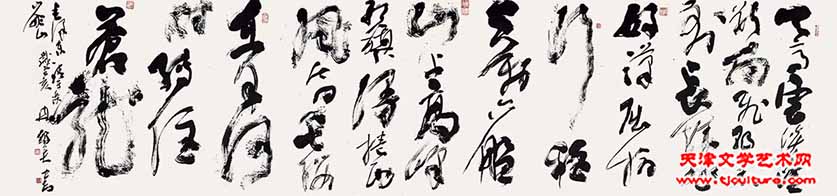

放怀楚水吴山外 得意唐诗晋帖间

——冉繁英先生书法赏析

王炳学

冉繁英先生是一个很善于思考、很会思考的书法家。学书初始从颜鲁公入手,对《多宝塔》、《麻姑仙坛记》、《勤礼碑》等诸帖反复临摹,夜以继日,废纸车载、墨以缸记,其中甘苦和在艰辛中得到的快乐,不入书道难以体会,其在全国第二届正书展上的一副颜体中堂可以窥见其深厚的传统功力。其后以《祭侄文稿》、《争座位帖》筑基,溯源魏晋,直追“二王”。

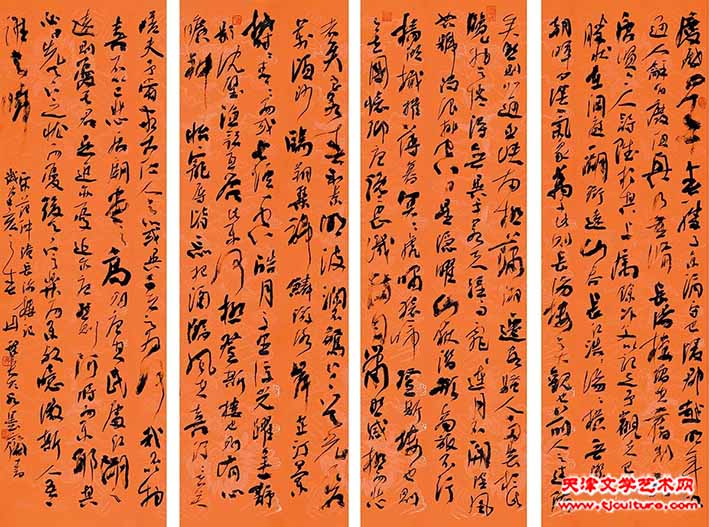

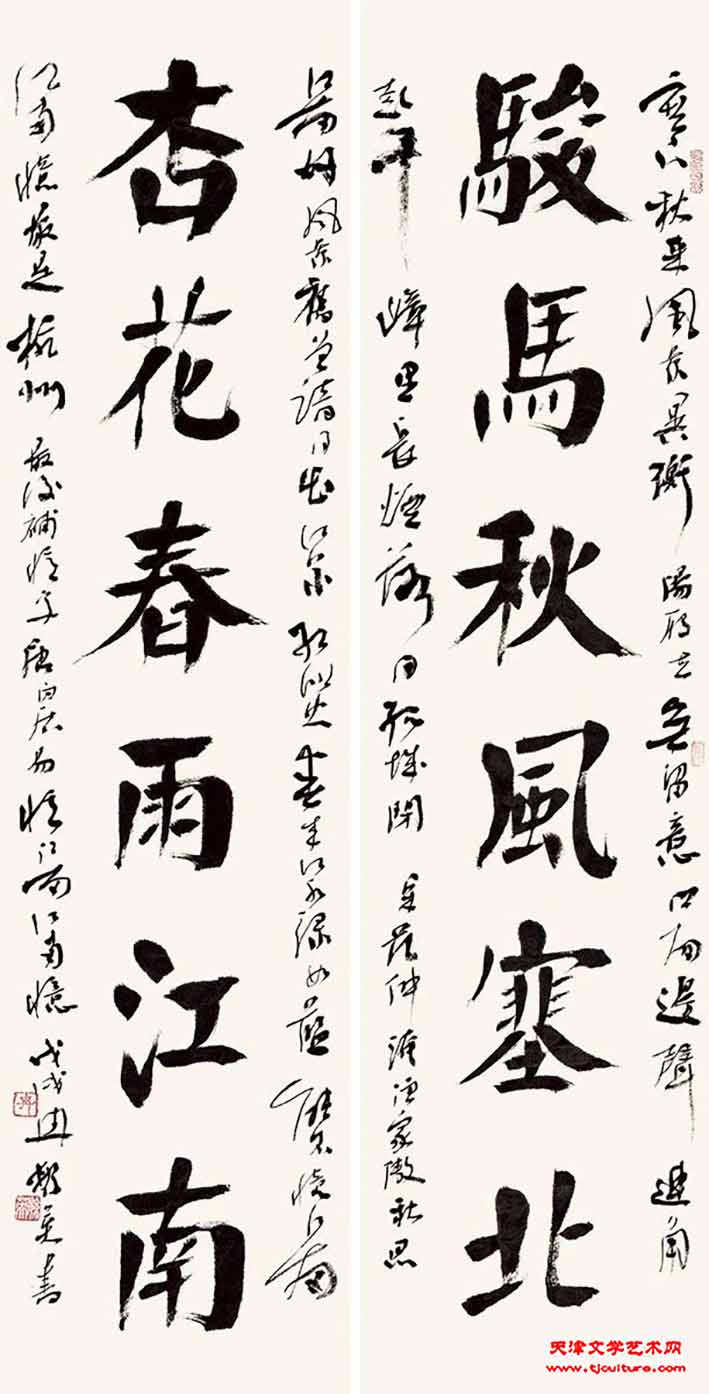

也正是取法乎上的个人书学思想和对笔墨的个性化领悟,再加上多年沉浸颜鲁公,在其前几年的书法创作中,其行草书恣意洒脱、流畅劲爽,以劲健凝练见长,笔墨自然调和,令人爽心悦目,个人性情特别突出。而偶尔为之的枯笔飞白更增加了作品的高古气息,如己酉年《隐隐飞桥》、《西山云影》等小中堂作品,这类行草作品是冉繁英先生当时的创作主体。俊逸潇洒,结体和用笔温和平正、不激不厉,书法界前辈和同道对其作品给予了较高的评价。那一个阶段他连续在全国书法展赛中入展获奖,作品远赴日本、韩国、新加坡等地展出。

但是,随着时间推移,冉繁英先生没有固守已经取得的成绩,他大量阅读经典、冷静地加以思索,寻找着自己新的笔墨意象。近十年来,他把自己有限的时间都放在研习经典上,从二王入手,遍临二王法帖;读晋史,翻检两晋有关文学、经济和社会发展史。从每一个侧面了解二王所生活的时代,进而无限接近二王,真正走进二王的精神世界。写颜真卿,他对颜书楷、行诸贴都临摹到精熟,然后深研唐代社会风情,从不同角度去理解颜鲁公的人品和书品。

之后,纵向沿二王一脉一路下行,广泛涉猎宋元明清诸家,融会贯通。他总说自己下的是笨功夫,对每一名书家,他都尽可能地搜集到所有的墨迹和资料,做到全面真实客观去理解和评价,包括生平、业绩、经典、特色,他把经典中的每一个字都一笔一笔地分析研究,然后把自己的理解记录下来。十年磨剑,单是笔记就有厚厚的十几本。

冉繁英先生不仅纵向取法古人,还注重横向学习。放眼全国书坛,一些当代优秀书家的代表作都成为他近几年借鉴学习的必修课。他常说:他山之石可以攻玉,研读同时代的优秀书家和作品,可以增强自己的认识理解能力,可以从中吸取精华,进而得到更多的启示性的东西,找出自己的不足和差距,这样更有利于调整自己的创作思路和方向。

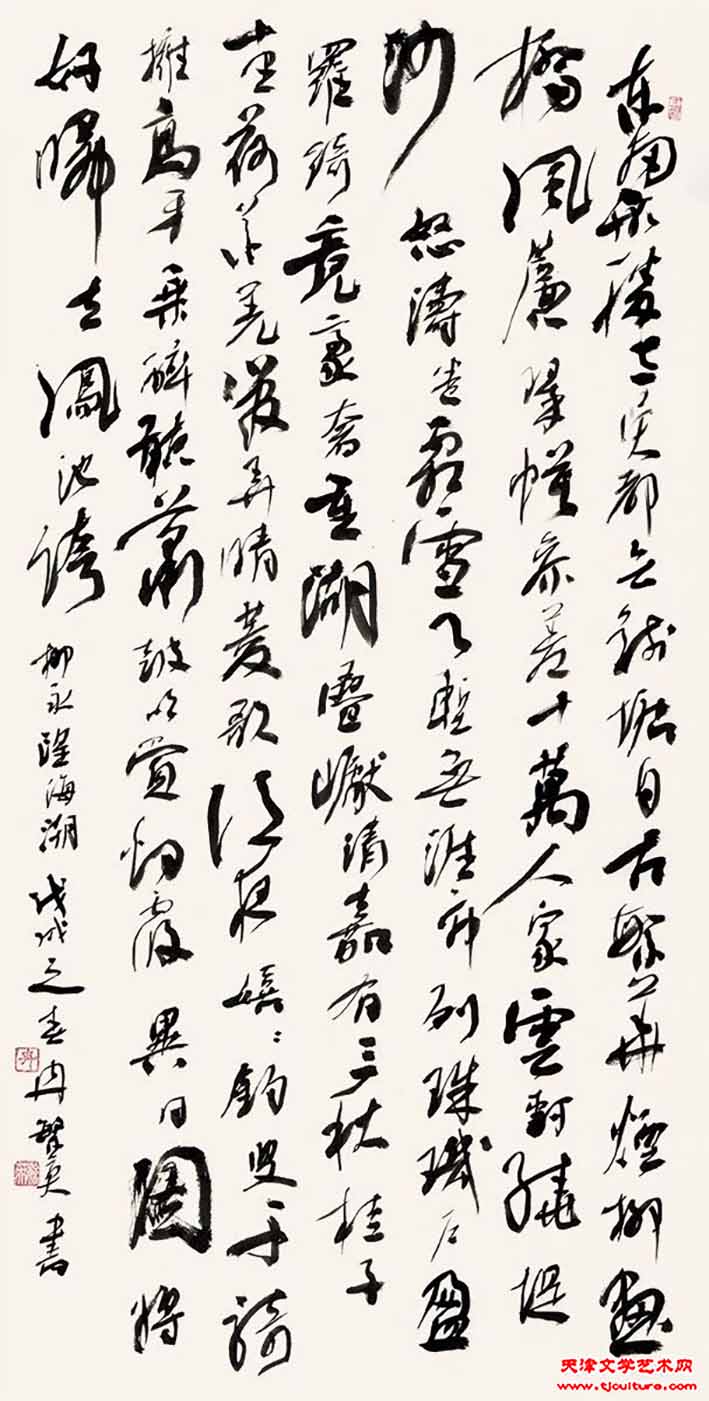

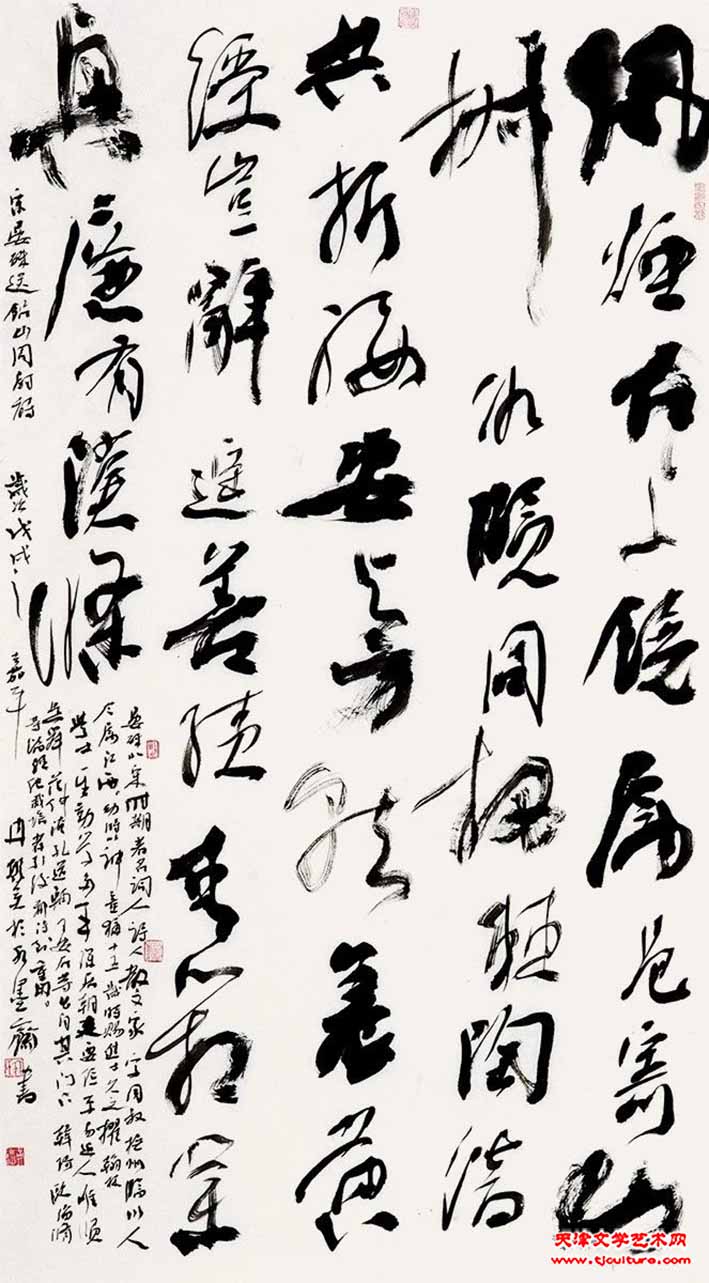

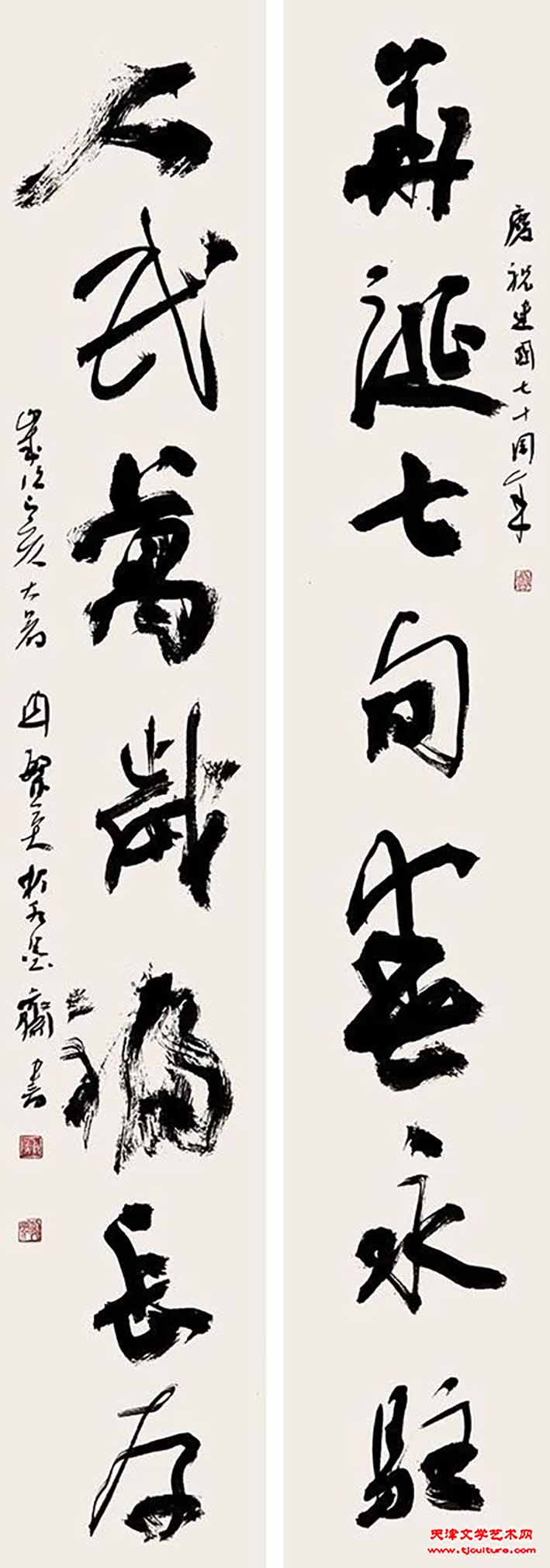

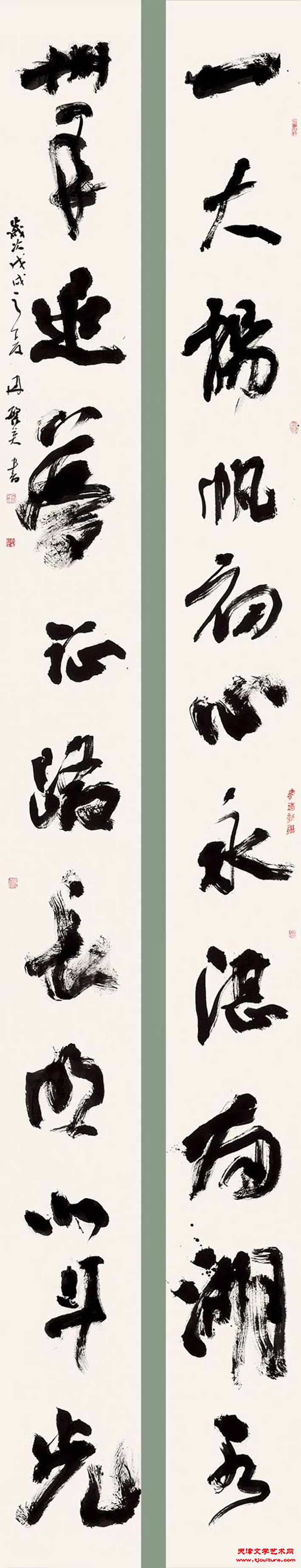

得益于不懈的努力和积极地探索追求,在冉繁英先生近期的作品中,显现出与前几年作品的明显不同,个人面貌更加突出。首先就是作品整体和点画笔墨内涵的丰富,用笔、用墨、章法、气韵中那种大气、古韵、厚重感越来越强烈,拙中寓巧,作品整体和线条洋溢着灵动的生命气息。笔墨仿佛饱蘸诗书,历史、文化、沧桑、风雷雨电、琴韵书声在运笔泼墨中簌簌如天籁齐鸣。急则如万鬃齐发,似千军横扫沙场;缓则如溪水淙淙徐而灵动,似渔舟唱晚波光潋滟。或张力弥漫,劲健、厚实、凝重如钟鼎碑版;或稳如磐石静观江南小桥流水。秀妍而不媚俗,飞动而不张扬。融千家而自出机杼,似颜非颜,似“二王”又非“二王”,有王觉斯的影子、也有宋四家的笔墨,将历代经典大家的经典笔墨融于自己的笔端,广吸而不杂,博收且不乱。通篇气韵生动,章法布白行云流水,自然协调。如:《明月平畴》联,“明月”重笔浓墨如惊空坠石,动如脱兔掠风;“照”字粗细笔变化自然行笔趋缓,稳稳接住“明月”;“积雪”二字笔墨渐枯,老辣生涩结合快慢适度的行笔,使动静有机结合,既收住上联,同时为下联的过渡做好了铺垫。下联平字笔画俯仰连接一气呵成,墨色尽枯而笔力丝毫不减,下面四字寓动于静,寓巧于拙,自然协调、气势连绵,拙秀相宜,尤其最后的“风”字墨色稍浓与起手的“明月”遥相呼应,通篇作品格调古而不俗。

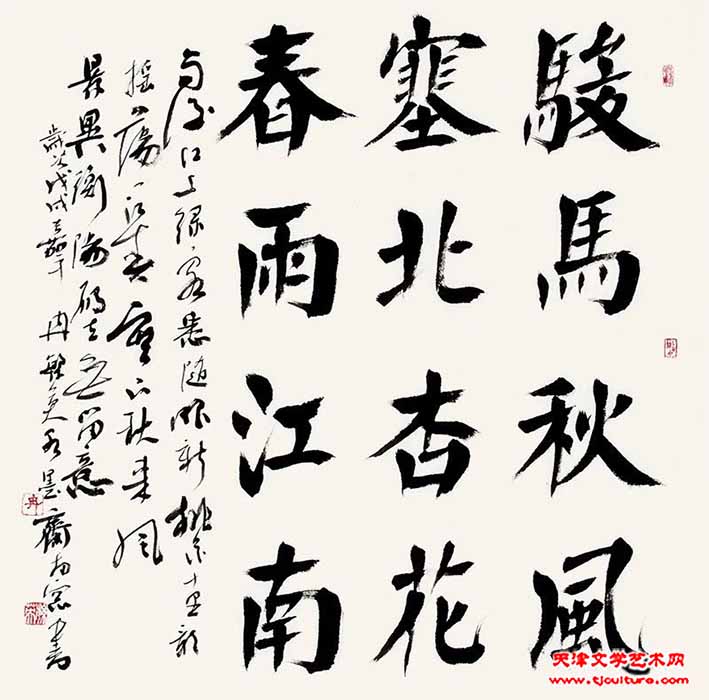

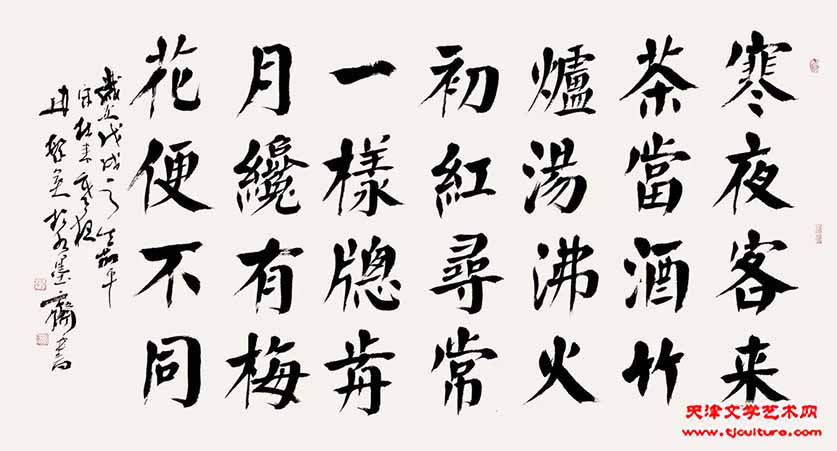

再就是用笔在作品中有很明显的变化,看似率意而为,实际笔笔有出处;结体不拘于旧法,根据章法布局巧妙安排,略变古人之法为我所用,丝毫没有拘泥做作的感觉,笔墨难见停滞与优柔寡断,浓淡墨色变化自然。其偶尔为之的以颜字为根基的楷书作品,一改写颜只关注其丰腴肥厚特色的传统书写意识,而是取其形、得其势,增柳之瘦削,减颜之肥腴,融颜柳两家之精神。形成了自己老辣、劲健、飒爽、清新、不俗的书风。能远观得其气势,也可近距离欣赏读其笔墨。

读冉繁英先生的书法作品,我感觉更深的是一种精神内涵的追求与表现。冉繁英先生一直坚持书画的最高境界是精神的,看其前几年的作品,尽管没有看到他书写的场景,但能感觉到在行云流水般的笔墨流淌中轻松书写的状态和对笔墨精到的掌控。在笔墨功力深厚的基础上更多地融入对书法精神的把握,是阅尽千帆后对书法的彻悟,是心灵的回归与淡定安宁,更是一种因了书法的精神享受。

然而,在岁月的积淀中,这种精神和心性也随着时代变化而变化。如果说他前几年的精神追求是一种以自我为中心的个人性情的艺术体验,那么近两年其作品的精神内涵却在不知不觉中融入了一种时代大精神的元素。由小我而大我,由个人小天地小性情而上升到人文情怀的大我大性情。这种变化不是刻意而求变,而是在社会环境影响下,自己在书读万卷、思接千载之后的精神顿悟。

与时代精神同步,把握时代脉搏,这是冉繁英先生对书法精神表现的个人体悟,是在书法本体的基础上的艺术升华。能够赋予笔墨时代精神追求这是最难能可贵的,也是我们书画家应该追求与倡导的,是书画艺术的本质与最高境界。

他强调书法的书写性,强调书写时的力度、角度和速度。他说,只有掌握好了这三个度,才能深入探索书法艺术堂奥。笔力是根本,是笔墨驾驭能力的具体表现。现在自己追求的就是从有法到无法,看似无法却又有法;从有我到无我,看似无我却又有我。在交流中,他不只一次提到自己对《争座位》的偏爱,指着墙上整幅的《争座位》拓片,冉繁英先生说:你看颜鲁公那种笔无定法,如钢似筋的线条质感和通篇的凛然气势让你越看越喜欢。

2011年,刘文华先生来津讲学,看到冉繁英先生的作品大加赞赏:“我看过许多行草书作品,繁英的字是最接近二王及颜鲁公心性和灵魂的”。

尽管冉繁英先生在书法艺术上取得了很大成绩,但他始终没有满足过,没有停止过追求。他谦虚地说,其实到现在自己感觉才刚刚开启了书法艺术的一扇大门,离真正领悟书法艺术真谛还有很远的距离。

“放怀楚水吴山外,得意唐诗晋帖间”,陆游《出游归鞍上口占》的两句诗联也许正是冉繁英先生对书法艺术追求的写照。十年墨海逐浪,冉繁英先生实现了自己对书法艺术新的领悟和阐释,也许下一个十年,他还会带给我们更多的惊喜,期待冉繁英先生为我们创作出更多更好的作品。

来源:天津文学艺术网