著名山水画家卢新利水墨寻踪——诗的境界 画的情怀(图)

画家 卢新利

天津文学艺术网讯:画家卢新利,天津美术家协会会员,中国楹联学会会员,上海名家教育进修学院客座教授,天津张善孖、张大千艺术研究会副会长,中国楹联书画院院士,荣宝斋天津特聘画家,四川张大千研究中心研究员。

诗的境界 画的情怀——著名山水画家卢新利水墨寻踪

王本平

挥墨砂麝墨青魂 平铺青绿水漫生

纵使晴明天霁色 山光物态弄春嵩

山水画家卢新利生于文化底蕴深厚的天津。自小天资聪慧。对于绘画似若痴迷,古人云:“仲永之通悟,受之天也。其受之天也,贤于材人。”邻居著名金石书画家穆奎信先生就是年幼的卢新利启蒙老师。2003年卢新利开始追随中国山水大家刘皓先生系统学习中国山水画艺术。刘皓先生的山水画,远观其势,近观其境,笔墨沉酣苍劲,设色清淡雅致,法度严谨,满而不塞。不仅仅沿袭了石涛张大千的血脉,画风还极具明代著名画家,被称为三百年无此笔墨的陈洪绶(陈老莲)风格。那时的卢新利与刘皓老师朝夕相伴、不离左右,深受刘皓先生赏识,耳濡目染,博学强记。在老师的教诲和启发下,卢新利扎扎实实学画,旁无瑕顾。可以说刘皓先生对卢新利的绘画之路影响颇深。刘皓先生告诫卢新利:“要想画好山水画,就要胸中具有上下千古之思,腕下具有纵横万里之势。起笔魂魄自现,皴擦雕琢则是相上看笔。”并鼓励卢新利要博学广进,不仅仅绘画还要研读历史,以及中古绘画理论。卢新利在刘皓老师的教诲和启发下,深学强读,渐学渐进。由此卢新利愈发觉得绘画之路如逆水行舟,不进则退,要想攀登的高峰,视野必须开阔。为此,卢新利开始访名家、拜益友、游山川、走世界,放眼更大更广阔的艺术天地。

卢新利山水画

东晋顾凯之云:“千岩竟秀,万壑争流草木蒙笼其上,若云兴霞蔚”几句话便将山水画之美跃然纸上。顿悟的卢新利开始深研历代名家名作,参悟传统画理画论。他开始朝夕笔耕、勤学不辍,积学多识、厚文养正。那时他的画,“望秋云,神飞扬,临春风,思浩荡。”这种飞扬浩荡的神思,推动了他的创作。所谓“登山则情满于山,观海则意溢于海。”从古圣先贤的一山一石、一草一木到面对自然的笼天地于形内,再到“外师造化、中得心源”的“挫万物于笔端”,卢新利融会贯通,就是把自己的感情移入到了绘画之中。卢新利特别在刘皓老师的启迪下,把石涛的“一笔画”精神融贯笔中,将其“线条”的概念连贯起艺术构思和运笔造形,连续用笔汇成一种动力以及与墨色所含的趋向,迅速推动和展开。真正运用了石涛“一画”学说。正是高度丰富了,“绘事后素”中白色线条界划若干色面,以成其文的这一基本法则。

卢新利山水画

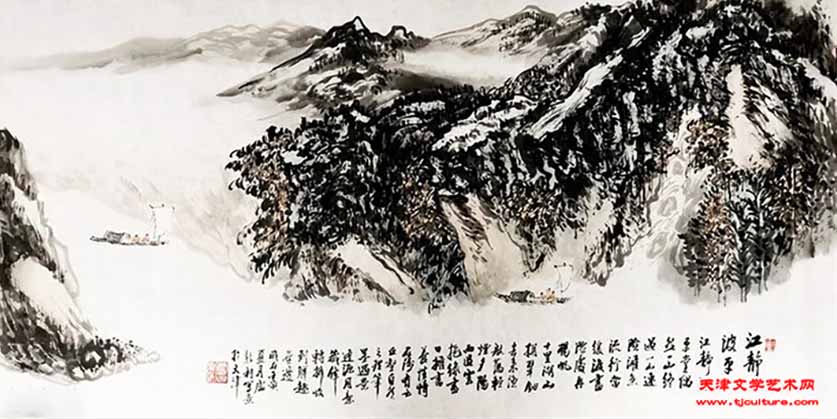

比如:《山静水清图》、《江山无尽》中,他通过扎实的造型基础塑造深岩巨壑、壁立群峰、峥嵘松柏,使原本山川、树木、河流的自然形态,富有质感,跃然纸上,充满生机。正如唐代张彦远所言“夫象物必在于形似,形似须全其骨气,骨气形似皆本于立意,而归乎于笔。”此时卢新利的山水画与观者可以说直接对话于此了,他笔下的高山峻岭、深谷幽泉、长河飞瀑都给人以很强的艺术震撼和感染。而且他的画去俗求雅,风露清韵,不随世俗,不落蹊径,创造出一片大雅大美的艺术天地,决不亚于面对高山峻岭、大江奔腾。正是:

山谷郁盘无断绝,

云水飞动吹舟行,

意出尘外入溪口,

怪生笔端共潮生。

作为张大千在传弟子刘皓先生的门人,卢新利的画极具大风堂画派的风格。把张大千借助石涛笔墨善用“截取法”以特写之景传达深邃之境。并把石涛那种讲求气势。用笔激情恣肆,用墨淋漓洒脱,豪放、磊落、风采尽显其中。卢新利就是在这“山重水复”的困惑和“柳暗花明”喜悦中,摸爬滚打着。有时,为解决一处构图、一根线条、一个笔法,他废寝忘食,甚至夜不能寐,每有会心之处,便拊掌跳跃,几近痴迷。

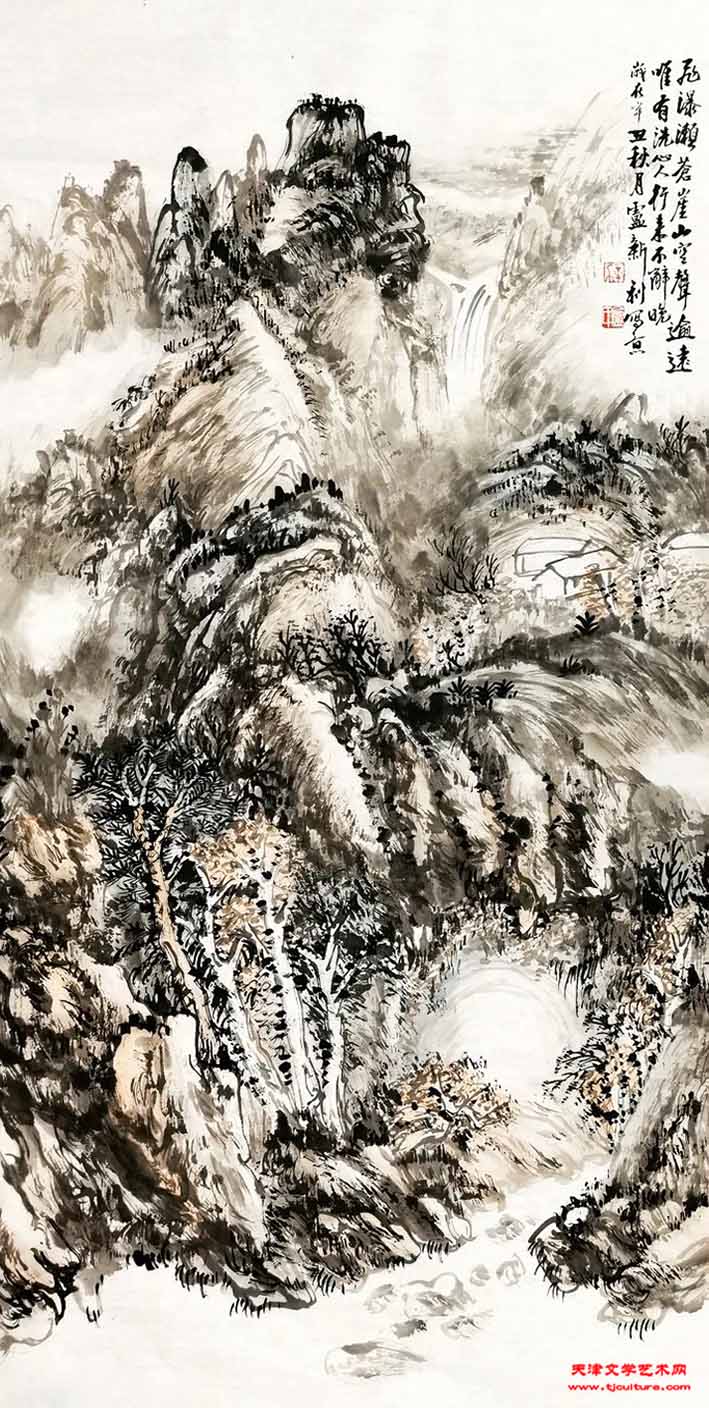

卢新利山水画

比如在《一脉流泉清且甘》、《金婷涧水鸣幽谷》两幅作品中,渐江宏阔卓远的意境,石涛那种盎然沉雄的境界,都兼而有之,毫无疑问,在石涛的笔墨技法中,他用功最勤、用情最浓。卢新利以石涛为基点,并由此打下了坚实的基础,为抬高这个基点的高度,他上溯“元四家”下及明清“吴门画派”、“清四王”等巨匠,深悟章法布局之妙,旁参近代黄宾虹、李可染等大能,并兼学当代海派名家,古圣前贤的笔法特点,此时卢新利悟到:“前人之法未尝不近取诸物,吾于其师于人者,未若师诸物心”卢新利恪守了一条主流正脉之道,拥有一个清晰的山水探索路径。同时,卢新利把深厚的传统笔墨功力与光影、造型、透视、色彩等等新时代艺术表现语言进行高度融合,从中捕捉自己山水画风格的内涵和外延而精修入境,从而使卢新利的山水形式既有深度、有广度,而又后劲十足,充满无限可能。

卢新利山水画

宗炳在《画山水序》所说的“画象布色,构兹云岭”就是以笔墨勾取物象轮廓而后设色旳。其技法大多如此。到了盛唐开始的水墨山水与青绿山水以及后来的浅降山水,形成了鼎足之势。《历史名画记》张彦远曾见王维的破墨山水,笔迹劲爽。关于“破墨”它是强调光彩,反对死墨,要 用活墨,在笔的统摄下做到笔墨互济。

卢新利绝不拘泥于某家某派,也不死守一家的一招一式,而是,他在严守传统笔墨审美的基础上,杂糅古法、血战古人,把传统山水画精髓吸收重组,并把传统优秀笔墨技法与自己对山水的独到才情结合起来。卢新利讲:“有人把“破墨”似乎作为“墨法”的同义词无论墨色之浅深交错,干湿,焦润层见叠出,仍然纪摄于笔触。”这样远笔取象时,会受到磨痕的形状的暗示,泼出的墨留下的痕迹就有所局限了。所以说:“草本敷荣,不带丹绿之彩,云雪飘扬,不带铝粉而白,山不带空青而翠。”泼彩山水画是继承和发展了中国传统山水画,增加了新的泼彩技法和表现形式,给人以耳目一新的感觉,它具有原创性、唯一性、不可复制性、艺术性和收藏性。充分体现了国画的阳刚之美、含蓄之美、意象之美、抽象之美,是不可多得的艺术品。

卢新利山水画

卢新利自己摸索探求了一种独特的泼彩绘画技巧他认为:

(一)首先必须不为物使,才能物为我用,物为我一,以达到畅神,得意。

(二)对先前用惯的,比较尊重自然现象的着色法,大可来一个革命,完全改用水墨法。它使意境,笔墨,色彩,线条得到高度统一,十分精炼地寓感情于图景,同时十分自然地将审美感受转为审美表现,终于从自然美中创造出艺术美来。

卢新利自己独特的泼彩技巧,是在泼墨的基础上将干未干时泼以石青、石绿、赭石、朱砂之类的颜料,以色彩冲破墨色,由于这类颜料大量运用时极具遮盖力,少量运用则可与墨色融合在一起,故而就出现了墨色中时显时隐的大块面艳丽色彩,形成独特沉闷的黑色与鲜艳的粉质颜料强烈对比,稳重沉着中显现瑰丽。

卢新利山水画

比如:他笔下的《秋色醉太行》、《一览众山小》、《观瀑》等彩墨山水中,通过眼中之美到胸中之美再到笔底之美的转化过程,把对艺术审美的纯正追求凝聚于对壮美山河的热情讴歌,并以此作为他彩墨山水创作的出发点和归宿,积万物为气韵,聚吐纳归自然,卢新利在无心插柳与有意而为之间,探寻到一种艺术表达的平衡,构成了传统笔情墨趣与新时代审美结合的视觉形象,形成一系列的艺术实践成果。正是:

蓝日白石山,

玉川红叶纤,

山路原无雨,

空翠湿人烟。

笔者认为卢新利的山水画是“情景交融、自致妙境“的诠释,他的境界在于精神气象;深厚在于学识修养;风格在于天性禀赋;文脉在于中国文化精神。他的画特别是近几年经过其不断探索和努力变革,画面更加淋漓畅快,无拘无束,顺自然、得天性,处处透出自家个性,处处通情、处处醒透、处处脱尘生活,正所谓:于内,是诗的境界,意在笔先。于外,是画的情怀,驾驭于山川林木之间。这正印证着中国山水画家精神的要旨,形成了自身独特的艺术风格,其作品彩墨交融更加具备了中国画的国际审美品质。卢新利认为:“一幅画即要有诗性,又要有诗意,诗性是哲学的,诗意是自然的,灵慧深远悟经典,清新自然画春秋”。

卢新利山水画

观卢新利的山水画,既得艺术的享受,又得生活的启迪,两全其美。这位艺术家,用自己的灵慧,借用画笔,向我们倾诉生活的美好——给人以感动,这就是卢新利作品最要紧的艺术特点。画家卢新利,躬耕在笔情墨趣中,练成了挥笔而就的技能,也锻炼了坚忍不拔的意志。老子言“道可道,非常道。名可名,非常名。道本归自然,名亦未可强求。卢新利认为:“绘画对大自然怀有敬畏之心,即有道。道本归自然,名亦未可强求。”圣贤名言和传统文化的洗礼,也馈赠了卢新利阔远卓越的艺术感悟和思辨的人生哲学,在灵思妙悟的创作中,卢新利的山水画面貌仍然不断地完善和蜕变中,笔者坚信卢新利在绘画的道路上会不断蝶化出卓然自立的面貌。正是:

沱水流中泯山尽,

白烟风吹青峰梁,

雪云虚点洲芯乱,

直讶彬松菱荇香,

岭雁暗谷非关雨,

丘壑之中溢飞龙。

——王本平

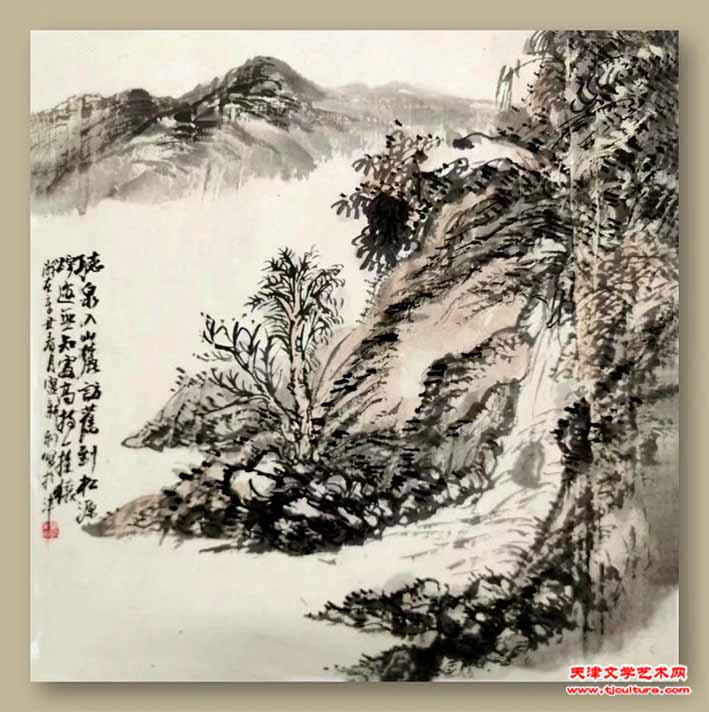

著名画家卢新利山水画小品欣赏

卢新利山水画小品

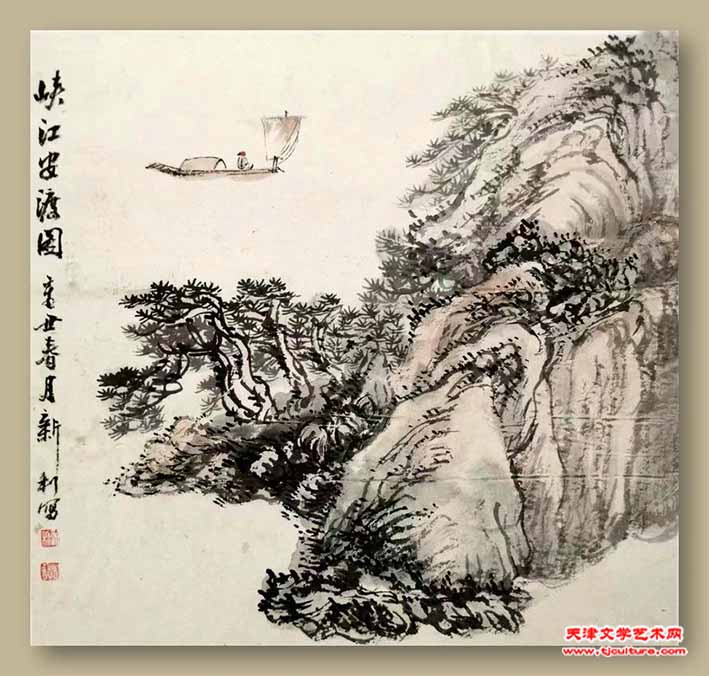

卢新利山水画小品

卢新利山水画小品

卢新利山水画小品

卢新利山水画小品

卢新利山水画小品

卢新利山水画小品

来源:天津文学艺术网