张建会书法——大象无形,大音希声(图)

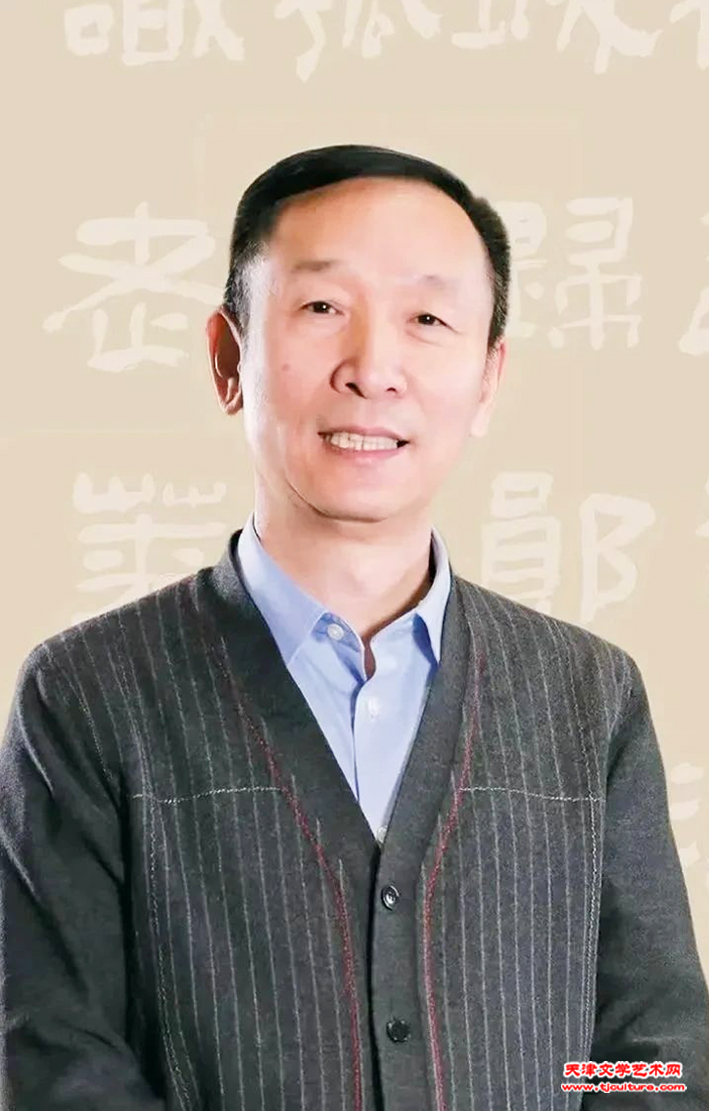

天津文学艺术网讯:张建会,1960年4月出生。现为中国书法家协会副主席、中国书法家协会隶书委员会主任、天津市文联副主席、天津市书法家协会主席、国家一级美术师、享受国务院特殊津贴专家。多次担任中国书法家协会主办的全国书法展评委。

书友感悟

大象无形,大音希声

张 弘

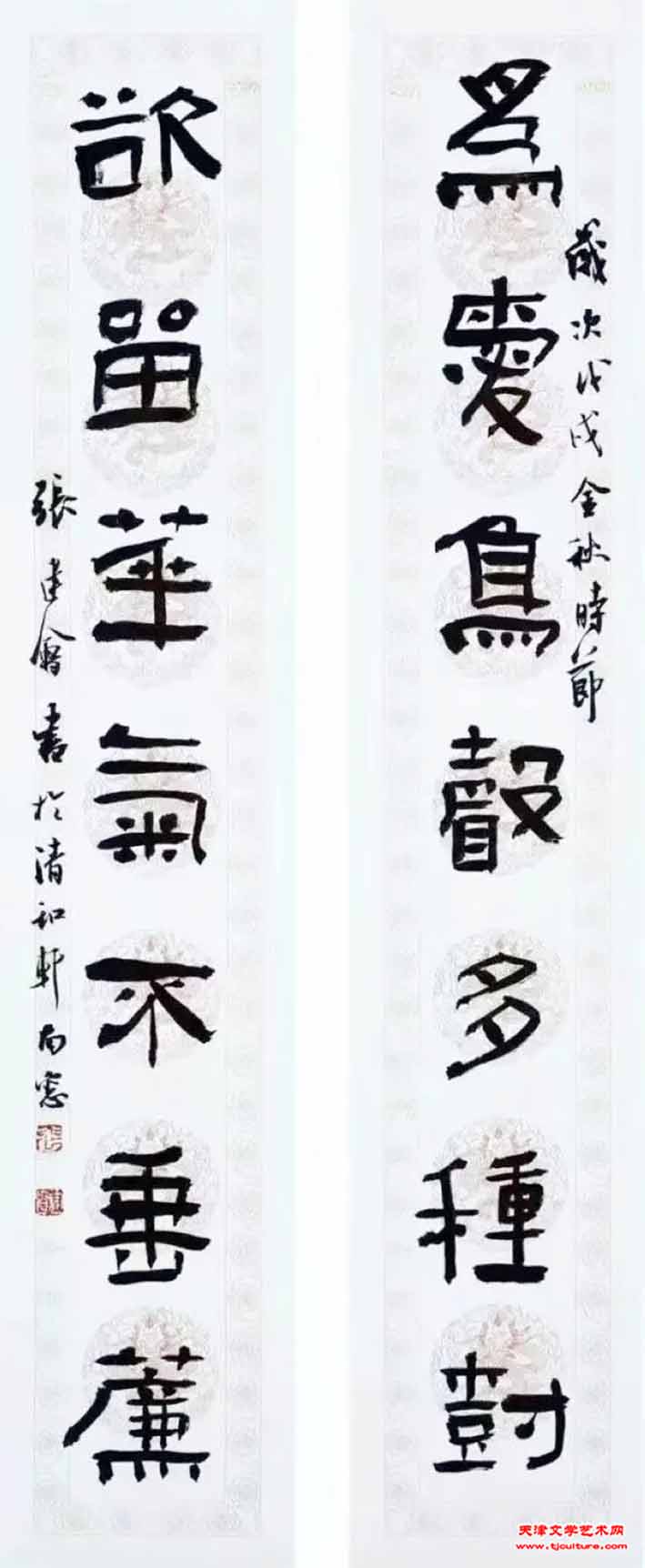

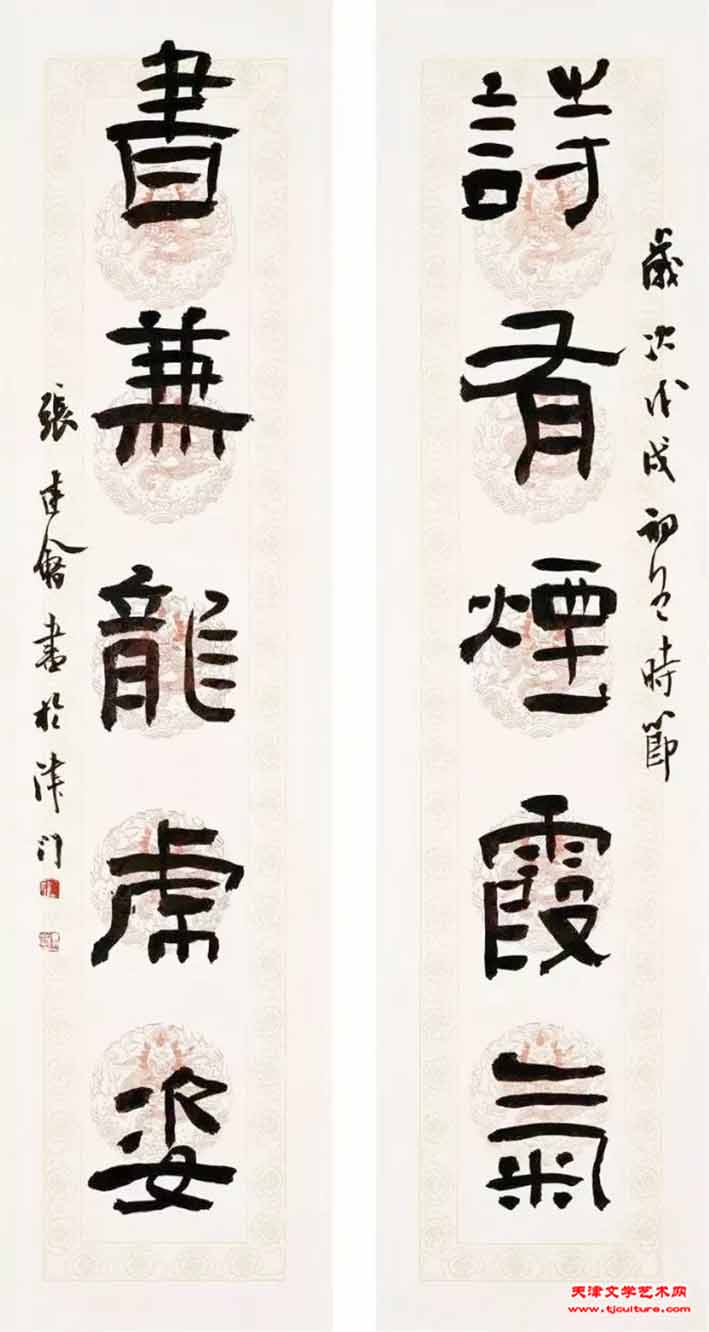

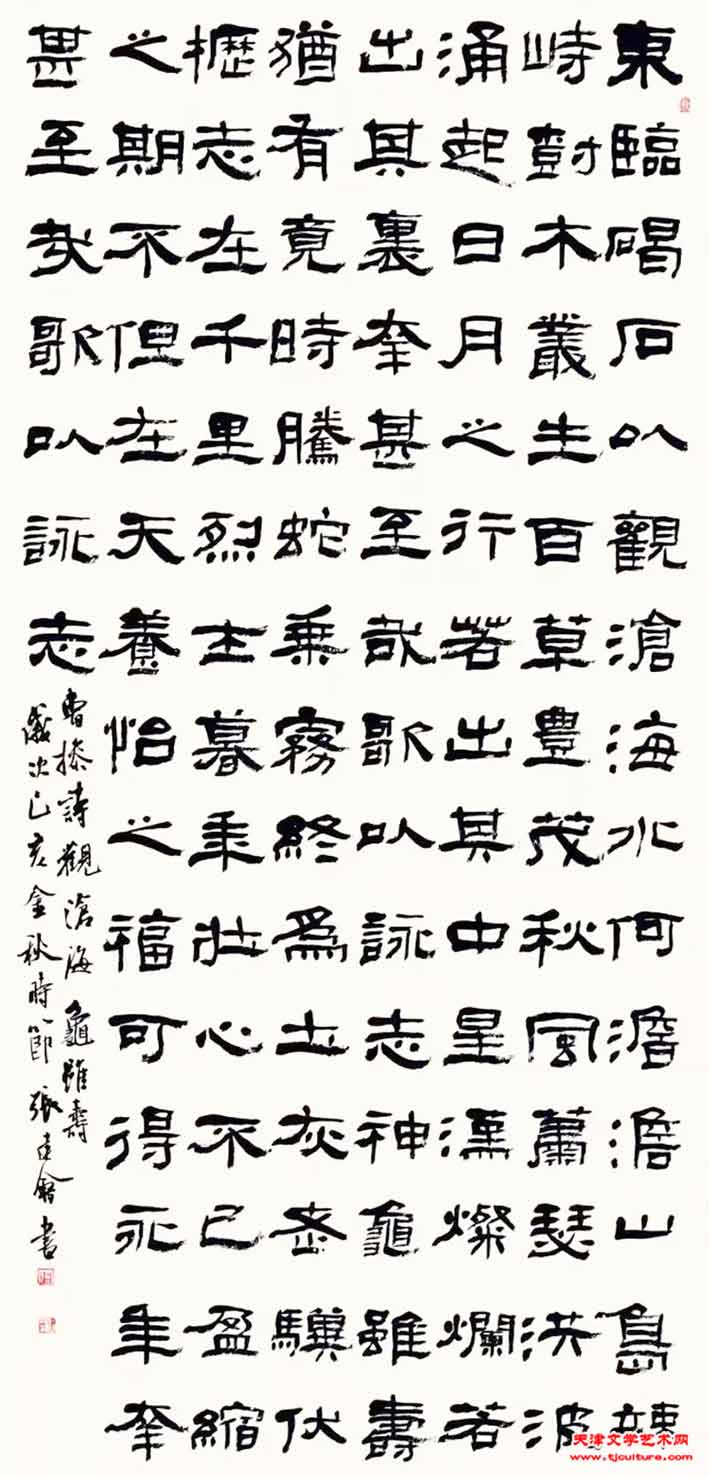

张建会老师以隶书闻名书坛多年,他的隶书朴拙端严、浑厚大气,以篆书笔意入手,因精研碑帖而充满金石气和书卷气,强调笔法,富于变化,结字方正,松而不散。

波磔较其他笔画起伏变化,书写缓慢,腕力凝聚,收笔前,借笔毫弹性迅速挑起,使笔意飞动,清新稳健,对节奏的把握,使笔画充满古意。

单个偏旁呈纵横之势,结体又是舒展开来,笔画沉实、朴厚、内敛。吸收《礼器碑》纵向的力度,细劲雄健,俊逸方整。“瘦劲如铁,变化若龙,一字一奇,不可端倪。” 清王澍《虚舟题跋》语。

左右结构的字体平铺直叙,多《张迁碑》笔法,看似松散,却相互照应,憨态可掬,就像不曾雕琢的野小子,浑然质朴,不乏灵气。上下结构的字体朴茂沉实,紧密疏离,或高瞻远瞩,或力拔云天。大气、沉稳、平衡之美,取魏碑之法融入方笔的雄浑;圆笔取篆,古朴圆融,方圆并济间,现中庸之道。

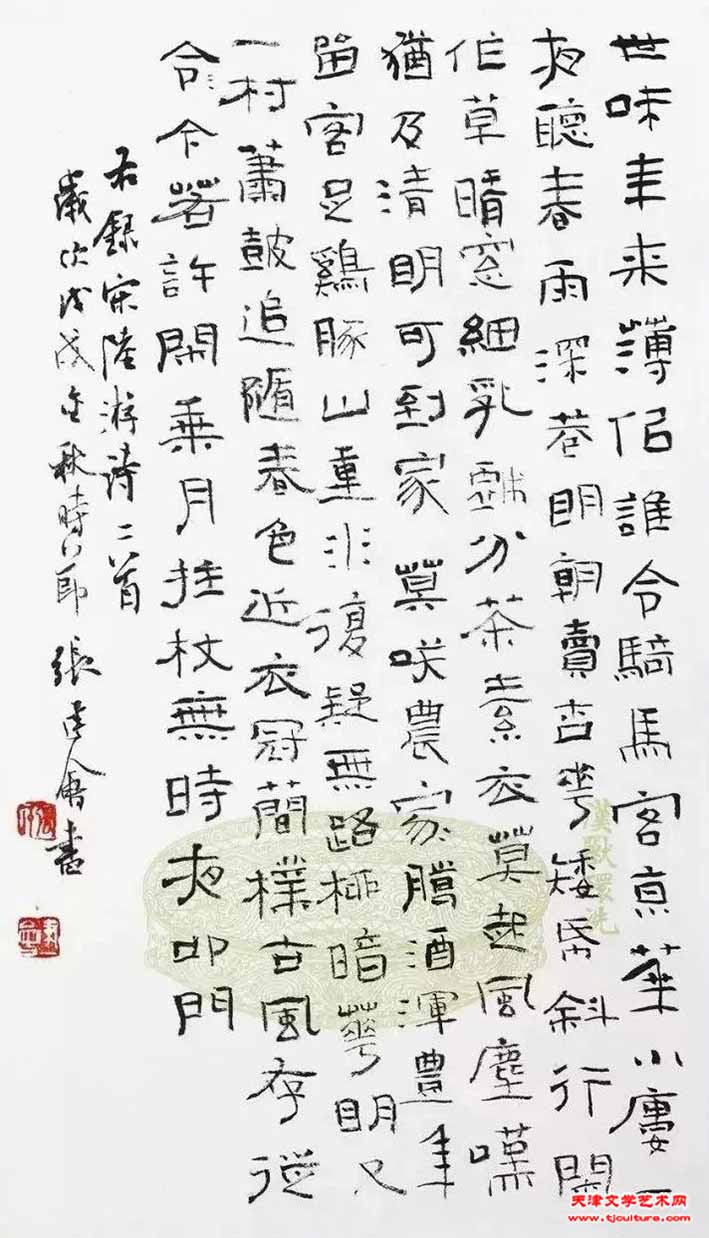

细品每个字,虽有规律,又不尽相同,一幅作品,处处充满变化,看似信手拈来,其实匠心独具,非融会贯通所能及至。

不急不躁,娓娓动人。时而像歌者即兴高歌,时而像舞者蹁跹婀娜。有形又似无形,笔墨因作品之需调整,或朴拙稚趣,或大气肆意;或欲擒故纵,或舒放果收;或清奇端丽,或憨态灵动。

几乎每一个字,就有多重矛盾和变化的处理,字与字之间有协调统一,有承接转合,有遥相呼应。一幅字中,既有古碑的沉实杀厉,又有帖学的裹挟内敛,既有文人的智慧,又兼具舞者的迂回。

张老师的隶书,既与时俱进,又因循法度,有变化却不逾越,有驳杂却不离宗,依汉字之本,打破常规,糅进多种元素之美,可谓你泥中有我,我泥中有你,合而为一,不拘泥,不抛弃,在破与立中,彰显个性,浑然自我。

书画本同源,可以想象张老师书写时所呈现的绘画状态:速写、细描、留白、虚实、疏密,横看成岭侧成峰,远近高低均不同。

既有诗意栖居的自由,又有兼容并包的理智,或直抒胸臆的率意。既有学者的旁征博引,又有哲人的抽象具理。

作品之丰富,有如一篇生动的散文,行散而神不散;又如一件重器,高古敦厚,流光溢彩。品张老师隶书之滋味,如遇才女之颖慧,君子之练达,温润如玉,气势如虹。

清代大画家石涛说:“笔墨当随时代,犹诗文风气所转”,既要传统又不失时代的气息与风貌。近几年,张老师弘扬传统文化,讲学,组织活动,用行动践行着习近平总书记倡导的“文艺是时代前进的号角,最能代表一个时代的风貌,引领一个时代的风气”。

大象无形,大音希声。相信天津书坛在张老师的带领下,能够发挥各方优势,形成百花齐放,百家争鸣的良好氛围,使书协紧跟时代,快速发展,多出精品,在中国书法史上留下壮丽篇章。

谈艺摘录

习隶随感

张建会

笔墨所传,根柢精神。自古有志于八分者,所求之根本即在其隶书精神也。盖隶书精神,要在朴素与正大之间,乃两汉文化之表征,亦民族精神之巩基也。

朴素正大之隶书精神,其思想渊源乃自传统哲学中来。隶书精神之朴素,源于老庄之“见素抱朴”(《老子》第十九章) “既雕既琢,复归于朴”( 庄子・山木》),“朴素而天下莫能与之美”(《庄子·天道》);隶书精神之正大,源于孟子之“充实之谓美,充实而有光辉之谓大”(《孟子·尽心下》),“浩然之气,至大至刚,塞于天地之间”(《孟子·公孙丑上》)。隶书精神之所出,即在此处。

是故,隶书精神渊源老庄孟子,融合朴素正大,荟萃民族精神之主旨,以其盛世之音,而与时代契合。此正隶书大美精神之所在也。自古笔为时而歌,墨为世而舞,故此隶书精神之传扬,正在今日也。

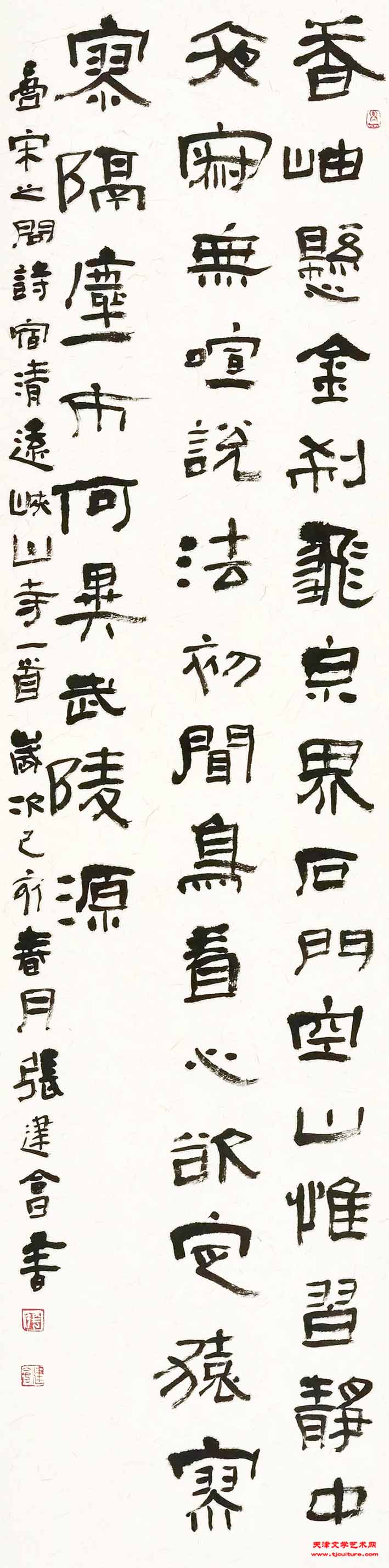

隶书之美乃由隶书精神之所发也,在朴素之美与正大之气。朴素之美,隶书美之内在底蕴,表之以拙、质、古、老、厚、沉、深、浑,归于自然之道。正大之气,隶书美之外在气象,出之以雄、强、魄、力、豪、放、刚、健、归于崇高之境。隶书之美,因朴厚而自然,由正大以崇高,底蕴深,气象隆,铸成金石不朽之气,境界乃如长安古道,汉家陵阙,风骨悠悠,敻绝千古,足以发思古之幽情,倡盛世之洪音。

隶书艺术特质在其写意性,或曰抒情性,以其每有主观情性自由挥洒之便。隶书于五体之中,上承篆体,下启楷草,既无篆、草的识读之难,又少楷书的法度之严,其性略同于行书。盖隶书有法而不拘,任意而适变。其正,则可庙堂碑版;其率,则可民间简牍:收放自如,随心去取。正可以陶写胸中意趣,抒发笔底深情。因此隶书一体以其艺术特质,更能与时代相合。

隶书取法之资源可谓丰富,挖掘之空间可谓宽广,渊源大泽,取之无尽。其中经典碑版内涵深厚,常写常新,自不必说;而近百年间出土之简牍帛书,蔚为大观;更有两汉以至魏晋民间众多无名刻石文字,虽残碑断瓦,而奇异古拙,意趣生动,不乏奇思妙想启迪书法者。此乃今人研求隶书之得天独厚之机也。

当代隶书人,意欲掘取其深广博大之资源,表现其自然崇高之美感,成就其隶书朴素正大之精神,务在潜心静气,于平和宁静之中悉心体悟古今隶书之一片深广高远,不激不厉,不骄不躁,沉静其心,深沉其笔,而后方能入其门,窥其奥,以致远道,终归有所得也。此间心态,至为重要。

秉承两千年隶书正大朴素之精神,宗汉碑法度,取摩崖气象,尚简书意趣,渊源心府,书写性情,掘其自然古拙之内美,发以崇高雄浑之境界,潜心归往,静以求之,此即仆之艺术理念之所在也。或有未至,而笔耕不已。

隶书以碑版为大端,而碑与帖形制不同,取法乃异。帖者,或写或刻,而点画清朗,少有出入;研习之中,鲜有障碍。而碑者,摹刻既已粗糙,风雨又加剥蚀,复以传拓常有不精,乃至斑驳陆离,天然不齐,自然不是当初手写之迹,实为金、石、笔三者交相作用而成,然其美感趣味正在此间,所谓金石之气勃然而生也。而以柔软之锋豪,拟坚硬之金石,虚实之间,愈见其难。其中大要,尤在书写性,即以毫之柔,化石之刚,存乎一心,体验揣摩,观照物我,以意象之参悟,去形质之拘泥,发其沧桑古拙之意,乃为有得。

隶书之临习,在透过刀锋,斟酌形神,主以一意,化出笔端。此间功力,乃书家综合素养之表现。盖学识、修养、审美、意念,总而成之。形诸笔端之际,或与原碑形质稍别,而其意象务须契合无间乃佳。

隶书碑版之妙,正在陆离斑驳之间,有无尽广阔之挥洒余地;而研习者之性情理念得以由此生发表现。故此,虽为临习,实以进入二度创作之中矣。

汉隶之学,在存其古意朴茂之气。而此古朴意蕴发于古碑斑斑驳驳之间,却非斑斑驳驳所能有之,故而不可做作,不可拘泥,务须不断积累,反复参悟,沉淀其中,打磨不已,方能辉光乃出,金石气显,一片古色古香之美。

隶书求味道。味道之所求,在参酌把握于形质与神采之间,而后提炼之,概括之,出之以含蓄。非此,即含糊,头脑认识不清,笔墨表现不周。书法在去含糊,存含蓄,其中味道皆从含蓄中来,亦真亦幻,亦虚亦实。

高古、雄强、朴茂、浑厚,此乃汉隶之审美基调。汉隶之本色,恰如京剧之“花脸”,有其粗犷雄厚之气势。若作“青衣”姿态,虽技法、形质、意趣、神韵一应到位,却是大旨不存,殊乏气象,不过铅华脂粉气息,难成佳作。

隶书朴素正大,求之在“拙”。拙者,出之朴素,而归于大巧。然拙须涵之以清,清则正,正乃大。若失之清,拙乃成“浊” 矣。浊者,恶道也。

隶书于古质之中,也不乏典雅之处。故于气象之外,当求以神韵。神韵之所得,在于笔情墨趣之中,和之以空灵,挺之以清刚,彬彬然生发书卷之气,滋润于金石干裂之间,刚柔调和,阴阳互成。故此,把握隶书格调,格应“朴”,调应“雅”。

习隶者自不当拘于隶书之内,而须参酌诸体之间,融汇而成。隶楷用笔,自当壁垒分明;而楷书结体,法度丰赡,仍需借鉴。行草笔势多出率意,挥洒性情是其所长;隶笔师之,自然有助于性灵书写。而篆隶二体,笔法之间多有相通,自不必说;更有介于二体之间者,源出民间,每多古趣,足资取法。故此孙过庭所言“旁通二篆,俯贯八分,包括篇章,涵泳飞白”之说,非惟楷草而发也。

隶书以用笔为上。隶书用笔,所贵在“毛”。毛者,以涩出之,在笔纸之间摩擦生成,以写碑刻斑驳苍凉之意也。

传世汉碑范本多为拓片。拓片之中,有割裱与整拓之别,临习者不可不知。盖割裱本便于携带与印刷,人多学之;特于单字之用笔结体,深入体察,便宜尤多。然整拓之本,亦须留心。其于通篇章法之把握、整体风神之体悟,更有优长。若其常对割裱,而忽见整拓,时有豁然开朗,耳目一新之感。例如《张迁碑》,割裱本每觉其方整雄强,而以整拓本观之,其方整中不失圆转,雄强中不失意蕴,先前所感弱化不少,而庙堂之气愈见其浓。由此可见,割裱重在小细节,整拓要在大境界:观碑亦须贯通,不可狭隘。

学书要在取法古人。时人之作,但可视为解读古人之旁证与参考,不可图一时之快,取作捷径,以为师法;缘其路窄而不能致远也。取道古人,或曰慢些,而终能越走越宽。

汉隶重质轻妍,而尤重内涵。然时人之书,取色拼接,多以形式为能,其于隶书精神之朴素正大,甚有相悖,乃不可不慎也。

来源:天津文学艺术网