当代著名画家喻建十——自 说 自 “HUA”(图)

天津文学艺术网讯:喻建十,1959年12月生。天津美术学院学术委员会主任、中国画学院教授、硕士研究生导师,天津市级教学名师,教育部高等学校美术学专业类教学指导委员会委员、高等学校艺术类专业考试指导委员会委员,全国美协会员、美术教育委员会委员,全国书协会员、教育委员会委员,全国文艺评论家协会会员,天津市书协副主席、天津市中国画学会副会长。

自幼从外祖父、天津美术学院教授王颂馀先生研习书画,1985年毕业于天津美术学院绘画系中国画专业,留校任教。1996年毕业于日本大阪教育大学研究生院,获硕士学位,后任教于日本明海大学,2003年底回国。

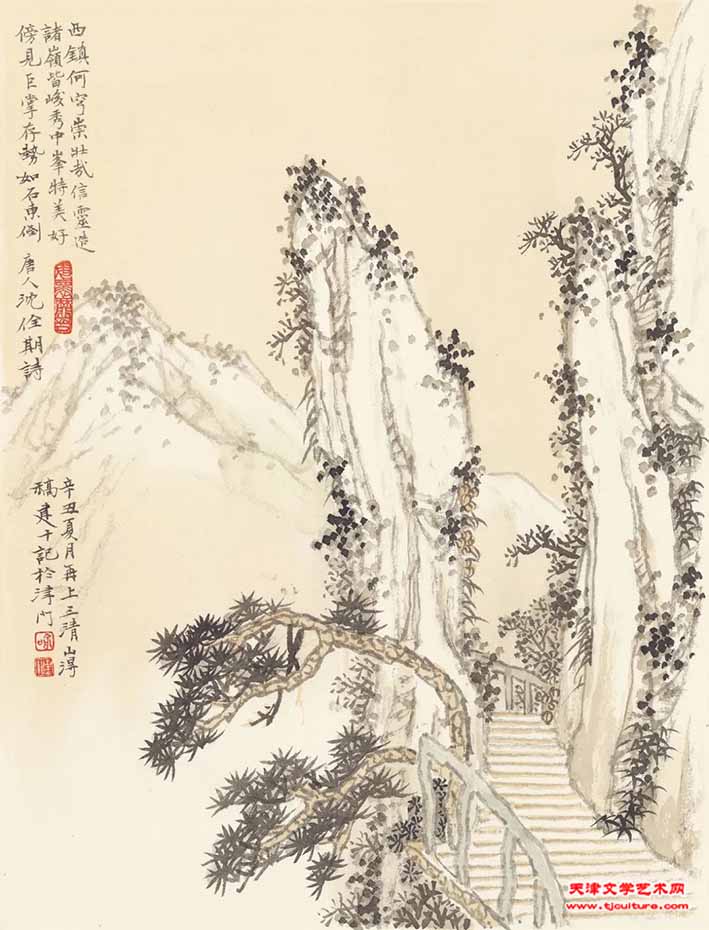

名称|傍见巨掌存 势如石东倒

尺寸|45cm × 34cm

自 说 自 “HUA”

一、一波三折習畫路

眾所周知,中國畫諸多分科中尤以山水畫為最難,這是因為其對各方面的積澱要求最為深厚,雖然千百年來不乏如王希孟那樣大器早成的天才橫空出世,但是經過長年累月的努力之後才達到自身應有高度的畫家人數更為眾多,這已是不爭的事實。更遑論如黃公望、黃賓虹這樣的山水畫巨匠,自是天假高齡的好例。我絕非聰穎之人,於繪畫之道自然屬於笨鳥先飛之輩,幾十年來,雖難言刻苦,但確時刻執著於此道。

近年來隨著年齡的增長,逐漸忝列老教師群體之中,於是也就常被後生問及習畫之緣由。回想起來,我至今得以依然在此途中行進,卻是經歷一波三折。

說來話長,開始手握毛筆的時日可以上溯到上世紀60年代末。我是從小被父母放在外祖父身邊長大的。外祖父王頌餘在我國現代書畫界頗具影響,但是他最終以書畫成名其實並非本意。(詳見“心游萬仞,無求於物——懷念我的外公王頌餘先生”《中國書畫報》2005年5月2日、“浮名終是累 有麝自來香”《北方美術》2005年第一期)在文化大革命那樣一個特殊時期,由於他的切身經歷,外祖父當時並不贊成我將來真的學習美術,而是按照他曾經的學習過程在培養我,希望我在人文素養上得到比較全面的發展。所以,他在我八九歲時開始教我學習書畫的初衷,一是所謂素質教育中的一環,二是那時的社會非常混亂,想借此把我圈在家中,以免外出惹禍。

1975年在天津市第十六中學(現耀華中學)初中畢業時,儘管我的文化課名列年級前列,但因我的美術基礎不錯,校方就主動推薦我報考了天津市工藝美術學校(中專)。沒成想考上後,學校說,我的文化課很好,很快就要恢復高考,以目前的學習成績,將來考名牌大學文史類是沒有問題的,而學習美術就有可能耽誤以後的文化課學習,況且也聽說家長並不太贊同我學美術,所以希望我把這個名額讓給一個非常喜歡美術,卻沒有考上的同學。待我回家跟外祖父說起此事,他非常生氣,於是找到天津市工藝美術學校,提醒校方注意此事。其結果自然還是我被錄取,於是我就這樣走入了正規美術學習之路。這可以說是我習藝途中的第一次波折。

1981年考入天津美術學院開始研習中國書畫,在學期間即有論文發表在當時很具影響力的刊物——《美術叢刊》,或許是這個原因,畢業留校任教不久,文化部藝術研究院郎紹君老師委託我院王振德老師詢問我是否願意去北京給他當助手,助其編纂《中國美術史》中的近代分卷。借調到藝術研究院兩年,可近距離接受名師名家的薰染與授課,工作結束後還可以得到王朝聞、朱丹先生研究生班的畢業證明,甚至經過努力還有可能留在北京工作。這是多麼有誘惑力啊!但是思前想後,婉卻了郎老師的美意。其主要原因還是擔心或許從此以後就可能改行搞理論研究,而無法專念書畫實踐。

而第三次對我能否專注書畫實踐的考驗來自2004年初,那時我剛從日本重回母校教書,因在日本的十年間我又陸續完成了數十萬字的中日文論述的緣故,學校有些老師熱情地要我去史論系工作,甚至已經開始為我奔走。老師們的盛情著實令我感動,但是我的反應是趕緊找院系領導表態,要求繼續留在中國畫系教書,結果學校領導寬容了我的執念。

如果說當年外祖父王頌餘要我學習書畫的主要動因,還是將其作為塑造傳統文化人的一個必要側面,而我卻在這研習的過程中逐漸迷戀而無法自拔。雖說上述的幾次波折都與自身所謂的文史能力有關,但是我卻始終祇是將文化人的素養尤其是文史素養的培育作為塑造書畫工作者的一個必要側面,而不是反之。雖說沉浸此道數十年與外祖父的初衷有所相違,也辜負了諸多老師的美意,但是我樂此不疲,依然執著前行。

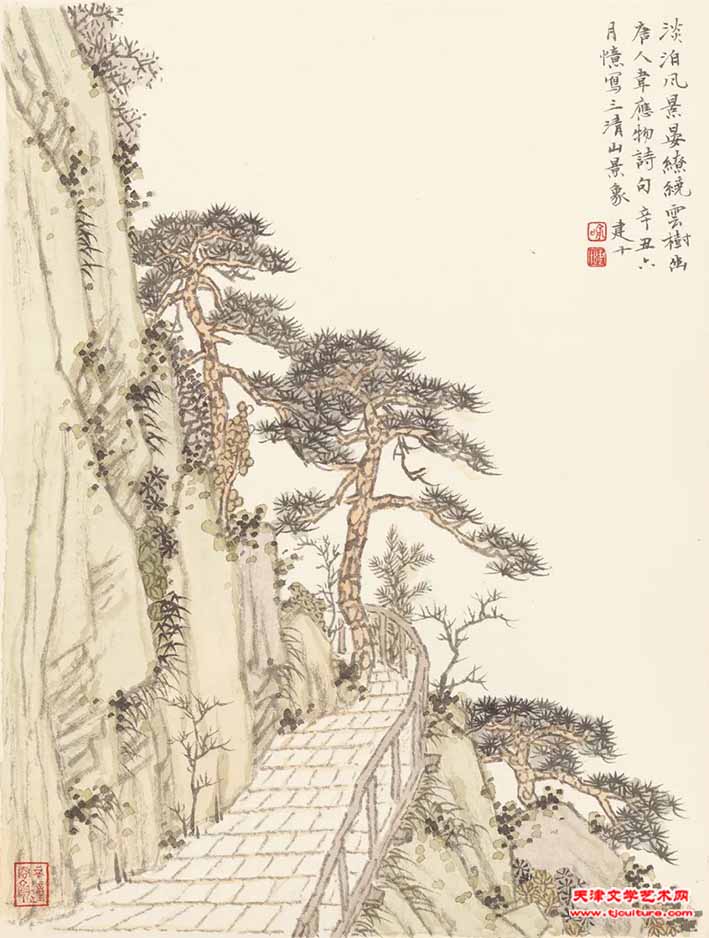

名称|淡泊风景晏 缭绕云树幽

尺寸|45cm × 34cm

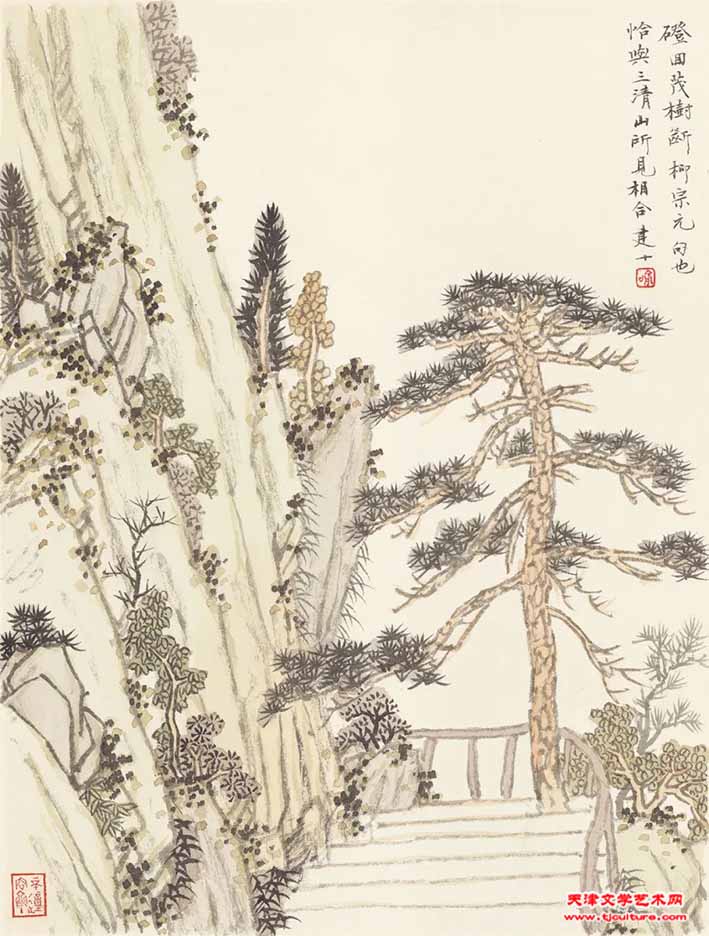

名称|蹬回茂树断

尺寸|45cm × 34cm

二、上下求索尋變途

學習中國傳統藝術的一個重要環節,就是要認真踏實地從前人既有成果中汲取養分。研習古代經典作品被認為是山水畫學習的一個重要組成部分,我對此也着实下了一番臨摹工夫。進入大學後,學習中國畫就更加系統全面,特別是那時天津美術學院中國畫專業的師資力量之雄厚,教學之認真,教學體系之合理,讓我受益無盡。

上世紀八十年代正值文化藝術界思想活躍、思潮多樣時期,令如我這樣的年輕人目不暇接,興奮異常。學習、思考、辯論、實踐,而其最後的歸結點自然要落實在繪畫的如何表現上。那時有關中國畫是否面臨“窮途末路”的論爭,可以說正是“85美術思潮”影響下的必然結果。如“窮途末路”論者所言,“當代中國畫處在一個危機與新生、破壞和創造的轉捩點;當代中國畫家所經歷的苦惱、惶惑、反省和深思折射出了歷史演變的特點。”因為我此前受傳統山水畫的影響頗深,對於剛剛由學生轉變為教師的我來說,如何儘快“拋棄嚴格的技術規範和僵化的審美標準,創造出豐富多彩的藝術形式來。”(同上)如何構建自己未來的藝術風格,成為必須面對的問題。

如前所述,我七十年代中期在天津市工藝美術學校接受了雖說初級卻是比較系統的設計藝術學訓練,尤其是後來隨著平面構成、立體構成、色彩構成等新理論的被引進,使我對形式美和形式構成理論有了一些感悟,於是,當我想進行所謂的探索時,就將視角聚焦到嘗試如何將形式構成語言轉變為水墨造型語言上,現在看來這類作品顯然是簡單生硬而缺乏生命力的。歷史是不能假設的,這樣的探索若能持續下去會是怎樣的結果,也只有天曉得。

一九九〇年的一個機緣巧合,我被學院推薦為天津市公派出國預備人員,接下的兩年多時間裡是全脫產衝刺日語。最後經過考試,在九三年來到日本。於是,一個全新的環境又展現在我的面前。

對我而言,在日的十年間,我的人生觀價值觀所受到的影響遠大於書畫技藝上的影響。那時,伴隨著改革開放,國內人們實用主義、功利主義意識日漸高漲,只問結果不計過程、為達目的不擇手段的思考方式與行為方式在得到越來越多人們的推崇。相對於這樣一個充滿活力卻又浮躁張揚、物質生活日益豐富而精神生活逐漸貧瘠的國內現狀,日本社會卻讓我感受到一種精神的沉靜與生活的平和。即便是平民階層,也是以一種坦然淡然的姿態面對生活。在我們有些人看來或許會覺得他們缺少雄心壯志沒有奮勇爭先沒有驚鴻一瞥,而他們更多的是在追求一種平平淡淡過一生的境界。正是這種社會普遍存在的價值觀和人生觀,啟動了我潛藏於內心深處的基質,所以很快就獲得了思想上的認同。由此,我的藝術觀和審美觀也就隨之產生變化。平靜祥和恬淡幽玄的境界追求,也就成為我那個時期的探索方向。圖三多少可以提示我在此時的思考結果。

二〇〇三年底,我聽從學校的召喚又回到了天津美院。當面臨再度融入這個熟悉而又陌生的社會時,對於人生觀和價值觀已然成型的我來說,內心是有一定隔閡的。也正因為如此,很快就被一些朋友們評斷為天津美院江湖指數最低的一人。此說雖不乏調侃意味,但也確實反映出我對時下社會的不適應。而這種疏離感也就從作品中的到某種折射。在繼續此前境界追求的基礎上,此階段的畫作中又透露出些許空寂清冷、靜謐幽曠的意求。

隨著年齡的增長,淡然淡定之心益發增強。特別是近年,一種從未有過的釋然於懷感覺油然而生,真個是舒服舒展又舒暢。通達的心境再次帶來畫境的變化,清新、清爽、清靜,就是人們對我當下畫作的新評語。此言是否得當姑且不論,與前些年的作品相比較,所給人的審美感受迥然不同卻是事實。雖然從大的格局上看,竭力追尋蕭散超逸的審美價值的取向始終沒有改變,但是在意境塑造上確實可以看出某些不同。比如,形式語言對比被減弱,畫面色彩更趨清淡,筆觸變得放鬆許多,技法與形體塑造上呈現出回歸古典的跡象,力圖追尋元人筆意與畫境。

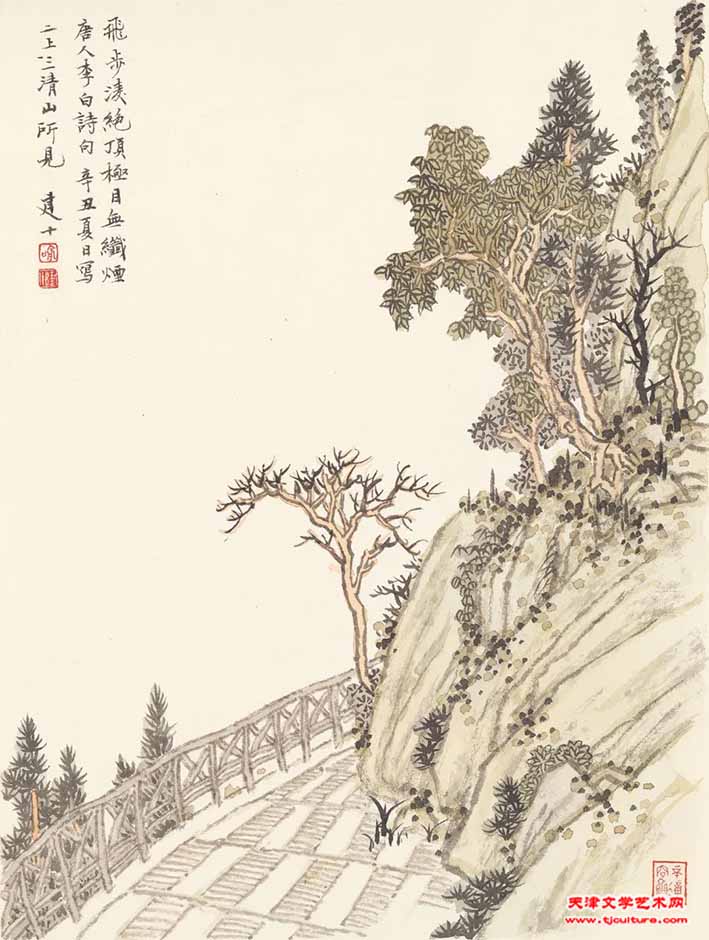

名称|极目无纤烟

尺寸|45cm × 34cm

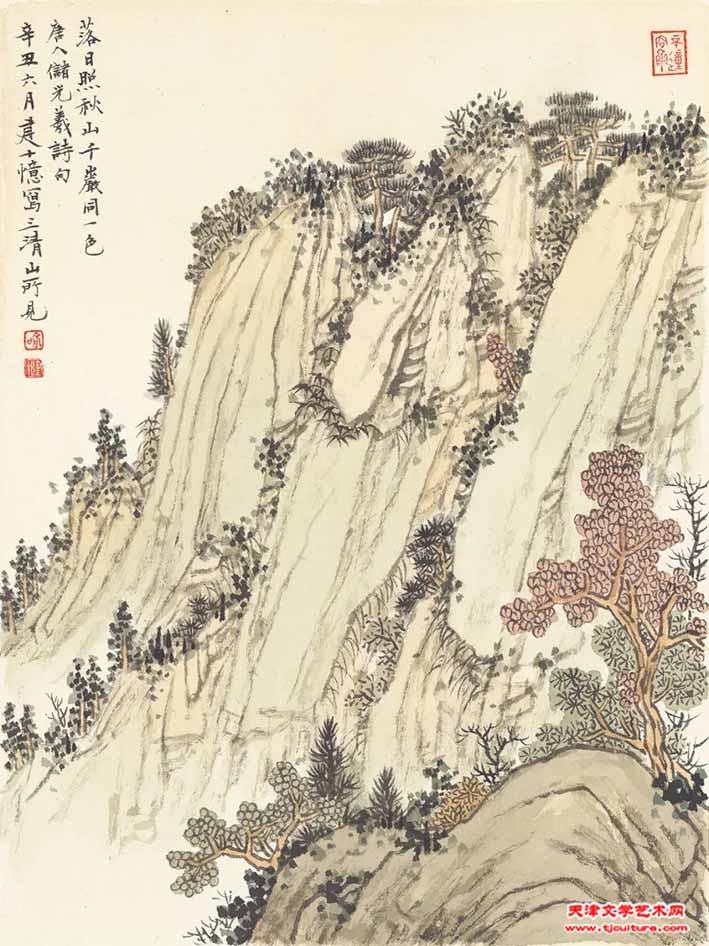

名称|落日照秋山 千岩同一色

尺寸|45cm × 34cm

三、不改初心向高標

回顧幾近五十年的習畫路程,儘管沒有什麼大起大伏,但也是遇到幾個節點,而我最終初心未改,一直行走在習畫途中。一路走來雖說不上是跌跌撞撞,但也絕非奔跑如風。如若歸納,則恰似東坡先生所云,“大略如行雲流水,初無定質,但常行於所當行,常止於所不可不止”。順其自然,這既是我的生活態度也是我的求藝指標。

中國人說的“畫如其人”也好,外國人說的“風格即人”也罷,藝術作品的最終表現確實是作者人的外顯,從我自身的事例即可看出,心態的變化直接左右著作品的審美價值取向,無法隱瞞無法遮蓋。

同時,在畫品形成過程中,文化品性和修養所起的作用也不可小覷。所以,柔亦不茹,剛亦不吐,不激不厲,亦剛亦柔,不以物喜,不以己悲,這不僅是我目前及以後的行為準則,也是我自省自修的目標。由此也可以想見,若將這樣的心態注入筆端,自然也就不會有恣肆張揚劍拔弩張的筆調顯露。

“亂石穿空,驚濤拍岸,卷起千堆雪”,固然是一種境界,“江天一色無纖塵,皎皎空中孤月輪”,何嘗不是一種境界。在當下百舸爭流,各顯神通的大趨勢中,這後一種境界或許更具啟迪價值,更能誘發人們的長久回味。

現如今藝壇魚龍混雜,自吹自擂,語不驚人死不休者有之;拜碼頭串大宅門,狐假虎威者有之;動輒就立山頭,標新立異,不擇手段地博取社會關注度者亦有之。但於此道我既不擅長更無心效仿,默默地潛心於瀚海藝田的遨遊與耕耘。在獨樂樂的基礎上與人樂樂,誰又能說這不是藝術的本真之所在呢。

再若細究我今後的努力方向,不妨援引舊文為據。

心窮萬物之源,目盡山川之勢。於是乎揮纖毫之筆,則萬類由心;展方寸之能,而千里在手。此等胸襟此等蒙養豈可須臾得之,非行萬里路讀萬卷書,非累月經年朝繪夕覽而不可得。然欲窮其源,須先淨其心;欲盡其勢,必先明其目。縱覽古今各居山水畫峰巔者無不打通此間關節。唐代張璪之“外師造化,中得心源”說亦可為一轉語也。得此中三昧者定當大補於畫技。

“欲令詩語妙,無厭空且靜。靜故了群動,空故納萬境”。余尤愛東坡先生此詩。此雖為論詩,移而論畫亦無不可。觀中外經典畫作可知,其境界大多透露些許宗教氣息。亦即所謂清淨、靜寂、永恆之氛圍。然此間之靜寂者,非悄然無聲了無生機也,於無聲處聽驚雷之靜寂是也。東坡先生參禪日久,深了禪宗境界,故拈出此語。實則細觀五代北宋山水佳制,有此境界者本已多多。然元季雲林先生尤深諳此理,其畫作至靜至空,再開新境域,終達清如水碧,潔如霜露之文人畫第一境界。余欲於拙作中力追此境界,然恨學養尚淺功力乏饋,欲得其一二而不能,奈何!奈何!

為達到上述目的,我至少要在如下幾個方面繼續努力前行:1、向古典學習不遺餘力,進一步夯實傳統功底,使之傳承有緒;2、視野開闊絕不固步自封,對於同輩先進之處虛心求教,徹底摒除夜郎自大者們的唯我獨尊心態;3、不斷探尋個人風格,絕不滿足一成不變的模式;4、貼近生活緊接地氣,在順應時代需求、注意與大眾審美心理同步的同時,注意發揮引領作用。

常言道:酒好不怕巷子深。我對這句現在已經很不時髦的經典話語篤信不疑,因為我相信浮躁的社會終歸會有回歸平和的一天,人們對藝術品的審美判斷與價值判斷終歸會回歸對藝術品本身的關注。正因如此,我仍將一如既往,不為世風所動,以更多更好的作品回報社會和朋友對我的關心。

浮名終是累,有麝自來香。

名称|闲云引领上山去

尺寸|45cm × 34cm

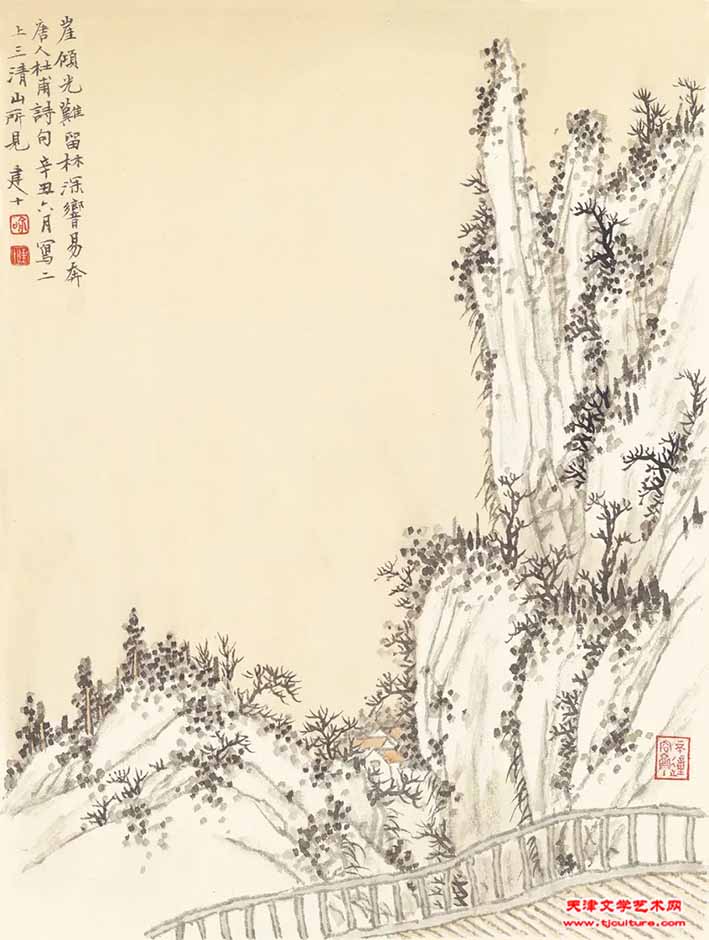

名称|崖倾光难留 林深响易奔

尺寸|45cm × 34cm

名称|傍见巨掌存 势如石东倒

尺寸|45cm × 34cm

来源:天津文学艺术网