韩依萍——天华景里吴风劲 我随南花移北来(图)

梨园往事·谈谈越剧

天津文学艺术网讯:《话说天津卫》节目近期在持续热议梨园内外的话题,82岁高龄的韩依萍女士给我们打来电话,讲述了自己在天津市越剧团的工作经历,这让我们的“梨园内外”话题又打开了“越剧”这扇门。这个发源于浙江绍兴的年轻剧种,曾经在上世纪五十年代正式植根天津。今天,我们跟随韩依萍老师的讲述,了解越剧这朵南花,北移天津的故事⋯⋯

我加入天津越剧团

我从艺51年,才11岁,就跟着我姐姐到杭州,就开始学戏了,就学习越剧,然后就在苏州、无锡一带演出。

55年,又通过文化局越剧分会把我推荐到天津市越剧团。我一听说天津离北京近,所谓中国人民都向往北京,所以我说我去,是这样来的。

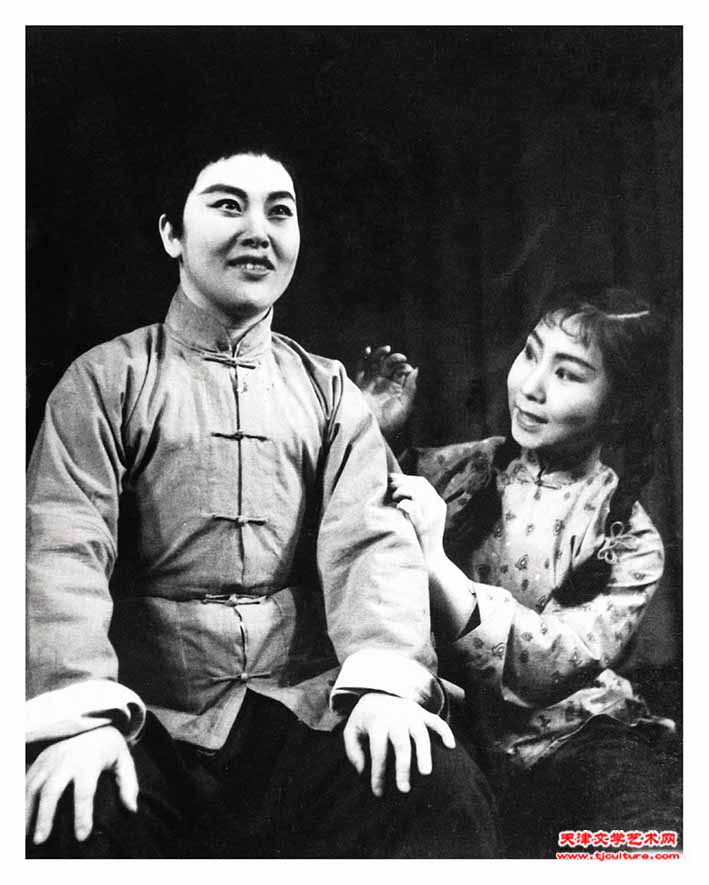

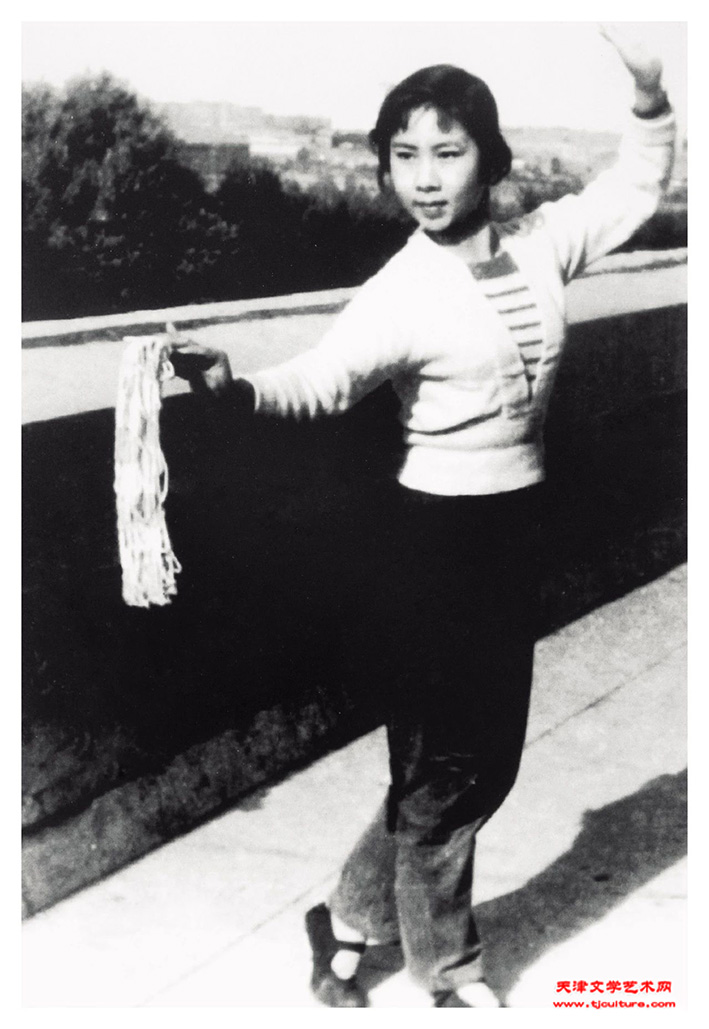

青年韩依萍

他们越剧团是1950年到天津,叫联合越剧团,那个是姐妹班。姐妹班,就是没有保障,业务好,多分钱,业务不好少分钱。就是私家的剧团,叫姐妹班。

越剧在京津很受欢迎

和高渤海打的合同,在天华景楼上演出,在天华景演出三年没下楼。当时的天津嘛,都是梆子、评戏、京剧,后来一有越剧,这些人都迷上了。

因为越剧本身化妆漂亮,服装清丽,加上布景、灯光,觉得好像是一阵春风吹来了,所以白天、晚上场场客满,有的人甚至于把饭都带来了,不回去了,就在剧场吃饭了,那个时候很红火。

我听说,在50年,也是有其他越剧团在新中央演出,新中央剧场就在中原公司对门,现在已经没有了,他们在那里演出,但是没演几个戏就回去了,都没呆住,就是这个联合越剧团呆住了。

后来,到了53年,去朝鲜抗美援朝(慰问),回来以后,又在北京演出,《红楼梦》、《春香传》等,得到好评,所以,天津市就特别重视了。到56年5月,就公私合营了,正式成为国营剧团了。

我来的时候,也是三年合同,后来一待待了一辈子。50年代,当时这个团有六、七十个人,那个时候住在哪里?原来是住在天华景的,后来从天华景下来,越剧团自己买房子,就是现在哈尔滨道,在和平影院的后头,那里都通的,好像是哈尔滨道146号,花1万块钱把整个楼买下来,是越剧团自己花钱买的。作为演员的宿舍,以及排练场,就都在这个楼里了。他们是在合营之前就已经购置了这些房子。

除了在天华景演出外,还在别的地方演,像人民剧场、中国大戏院都演过,基本剧场就是延安电影院,那时叫小剧场,就是我们的越剧团的剧场。天津越剧团,说实在的话,在天津打下了很好的观众基础,在北京也是有基础。

那个时候北京跟天津说,(要组建两地越剧团)成为京津越剧团,那时候。后来,天津方纪嘛,方纪他是局长嘛,他不同意。后来,我们团一年要去两次到三次到北京演出,特别受欢迎。

天津当时有北方越剧团

越剧团的成员有上海人,主要就是哪里呢?(浙江绍兴)嵊州,你知道吗?越剧的故乡就是嵊州,在绍兴,那过来的人多,我们从上海过来的没几个人。天津市越剧团都是我们这些南方人,我们还是保持着原风格的越剧。

北方越剧,他们看到我们的越剧那么好看,他们原来都是什么唱歌的,说相声或者也搞这些,他们自己组织了。有一个是在下瓦房演出,叫互助北方越剧团。

北方越剧是拿北方话唱越剧,可能就在53、54年成立的。但是,我们每演出一个戏,他们都来看,向我们学习化妆、服装、布景、灯光,他们全套都搬去。他们这样发展,但是也挺受欢迎的。反正我就知道,我1955年来天津的时候就有北方越剧了。因为那时候他们就来看我们演戏,一看到我们都特别热情,因为都要向我们学。

韩依萍女士剧照

我看北方越剧也挺新鲜的,我还去看他们的演出,像《红楼梦》啊⋯⋯我觉得就挺好玩的,我们原来就听着觉得怪怪的,可是北方人他们觉得好,他们听得懂。

观众感觉如沐春风

发源于江浙地区的越剧能在天津受欢迎,大家喜欢,我觉得,那时候好多的江浙一带的一般都是官太太,官小姐不是都到天津来嘛,所以一看到越剧都特别喜欢啦,有老师阶层的,有大夫,这些人都喜欢越剧,一看到越剧就觉得好像一阵春风吹来了,觉得特别舒服。

韩依萍女士剧照

你一说这个,我就想起来了,姓章的,就是花园路(那个大房子),旁边都是小洋楼,他有三个太太,头一个太太是北京人,第二太太是苏州人,第三个太太是上海人。所以南方人也是不少,可是北方人也多,观众中的北方人也不少。

我们这个越剧,观众什么反映呢?她说,你们唱什么我们听不懂,但是我们特别爱看。你看,内蒙、银川也有越剧,西安、兰州、武汉都有越剧团。这个越剧,(按照受欢迎程度)京剧是第一大剧种,接下来就是越剧。越剧有她的独特魅力,扮相漂亮、服装优美、灯光布景、唱腔抒情,所以现在来说,“小资产阶级情调”嘛。我们天津市越剧团是很知名的,全国来说,一个越剧院,一个浙江越剧(团),(接下来就属)我们天津越剧团了。我们经常到北京演出,梅兰芳先生、马连良等这些老专家都来看我们演出。

周信芳先生1960年观看《文成公主》演出后与天津市越剧团演员们在一起

难忘与周总理的见面

60年代,我们团在北京东安市场里头有个吉祥戏院演出,夜戏散场,下完妆,有车接演员和乐队人员到人民大会堂宴会厅。那时,宴会厅中间有个小舞台,是元旦及文艺界联欢会,主要是这样,台上演出一段小节目,台下就跳一段交谊舞。

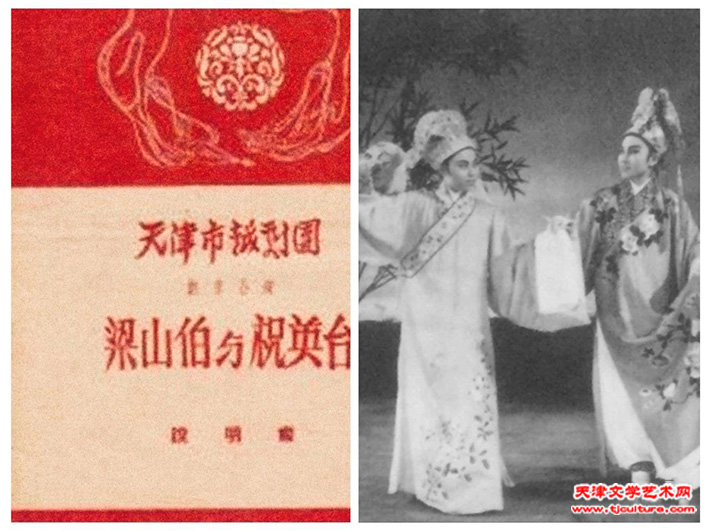

我们天津市越剧团演出什么?《梁山伯与祝英台》里头的“十八相送”,筱少卿和裘爱花演出《梁山伯与祝英台》,章飞飞和我演四九(即梁山伯书童)、银心(即祝英台书童(丫鬟))。

天津市越剧团筱少卿与裘爱花演出《梁山伯与祝英台》

天津市越剧团章飞飞

等我们下场了以后,乐池奏起了舞曲,人们双双地都下舞池跳舞,我和我的舞伴也下去跳了,跳呀跳呀跳,忽然眼前一亮,呀!那不是周恩来总理吗?我就跟我舞伴说,走,我们走向总理方向。后来到了总理面前,我又激动又不好意思地说,我说:总理,下一个舞曲,我请你。总理看了看我,说好呀!现在就换吧,后来总理就问我,你是歌舞团的?我说:不是,我是天津市越剧团的。

总理怎么这么问呢?因为当时60年代的苏联,姑娘们都是梳着一条大辫子,扎一块手绢。它盛行到我们中国,所以歌舞团这些姑娘们也是这样打扮,我那天也是梳了一条辫子,后面扎了块手绢,所以总理问你是歌舞团的,是这样。

后来我就说,我是从上海55年过来的。他说你现在也不大呀,我说对,现在21岁。后来说着说着,音乐就停了,我就请总理到我们那去坐,后来总理到了我们那,这些人们都特别激动。

天津市越剧团演出后与周恩来总理合影

后来总理就问了,你们团长是哪一位?后来团长自我介绍是山东人。(总理说)山东人,你可得要懂越剧呀?又说了,越剧演古装戏,都是女扮男装,你们以后也要发展男演员,演现代剧,这样古装戏、现代剧两条腿走路。

60年代 我们演了许多现代戏

在60年开始,我们上演了《年青的一代》,就是宣传上山下乡,我演林岚,最后一幕就是告别,向观众就说了那么一段:老师们、同学们,我们要走了!我们要在辽阔的土地上生根发芽、开花结果。再见啦!这就是最后一幕,就走了。

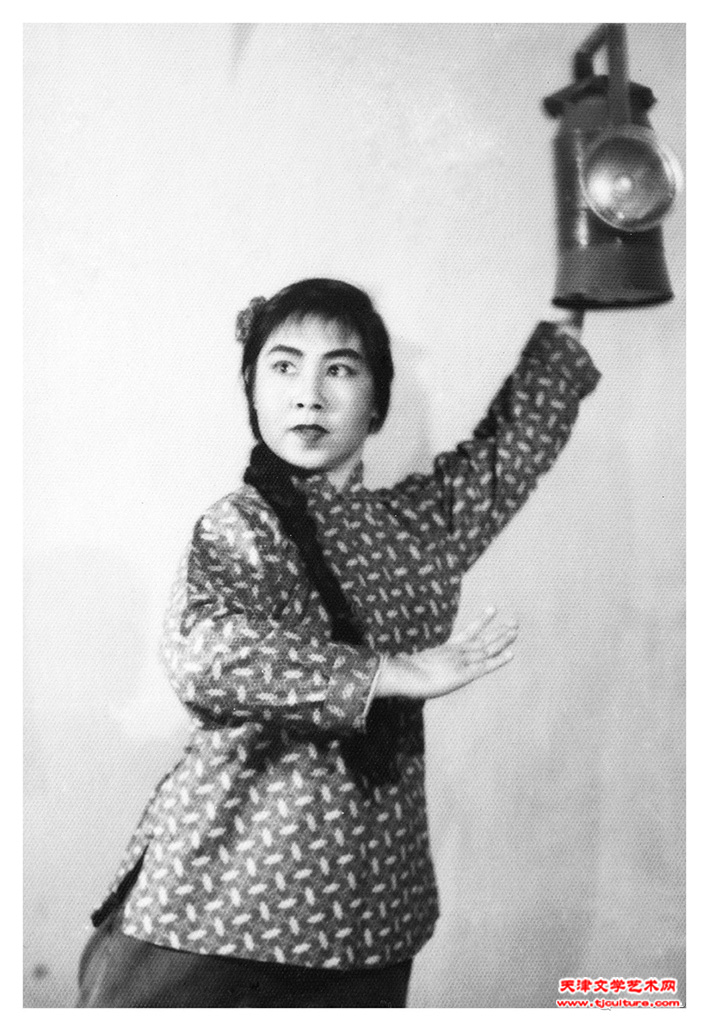

韩依萍《亮眼哥》剧照 筱少卿饰亮眼哥

还有浙江的山村一个盲人,剧名叫《亮眼哥》,讲述他自强自立,带动山民,发展生产。盲人由筱少卿主演,我演他的未婚妻,后来又演出《一千零一日》,(剧目里的)小杨是我演,小汪就是男演员了,叫张治平。这个戏,我们是从上海人艺话剧团的本子移植到我们越剧里。

韩依萍女士演出《红灯记》

周总理关注越剧

后来,我们在北京长安剧场演出《孟丽君》,我们的总理一个人戴着口罩,在后面观看演出,他不惊动观众。等散戏了,前面的职工给我们送花了,总理上来了。我们看到总理都特别激动,特别高兴。

1959年天津市越剧团赴京演出《孟丽君》后与总理在一起

我就给总理说,总理,你还记得我吗?(总理喊我)毛毛!所以总理他是超人的记忆。然后他给我们全体人员合影以后,总理让我们早点休息要走了。

外地演出也很受欢迎

后来我们在民族文化宫演出《文成公主》。当时有西藏的活佛——班禅·额尔德尼来看演出了,看完以后他就说我们演得太好了,然后邀请我们去西藏演出,那么我们经过体检以后,60%以上身体都不合格,所以没去成。可是当时由副总理李维汉他请我们团全体人员在民族饭店吃西藏大餐,拿上来的都是牛羊肉,可是我们都是女士,我们就吃了几盘凉菜,吃得很少。

天津市越剧团演出《文成公主》

1960年天津市越剧团演出《文成公主》后与十世班禅合影

60年,我们到上海的长江剧场,演出一个月,这一个月爆满,上海各越剧团都来观摩、学习。为什么呢?评论就说,你们台上每一个演员从主演到跑龙套的,都是精神饱满,有功力。我可以举个例子,文成公主进西藏,在中途,有松赞干布去迎亲,松赞干布由筱少卿主演,他带领侍卫们一通锣鼓,套马上!一亮相,就是迎头彩!这些侍卫们各个扮相英俊,有功力,从走圆场、鹞子翻身、十字马⋯⋯台下的掌声不断。

筱少卿先生在《文成公主》中饰演松赞干布

裘爱花先生在《文成公主》中饰演文成公主

为什么?因为我们天津市越剧团有昆曲功底,男的学《林冲夜奔》,花旦学《小尼姑思凡》,丑角学《小和尚下山》,由昆曲名家田瑞庭教授,我们行内的人说,男怕《夜奔》、女怕《思凡》,昆曲这个剧种是“百剧之祖”。

1958年,天津市越剧团演员向田瑞庭先生学习昆曲艺术

1958年,天津市越剧团演员向田瑞庭先生学习昆曲艺术

在58年,我们在北京剧场演出,有昆曲名家白云生、侯永奎两位先生来看我们演出,《小尼姑思凡》,你看多有意思呀,专业老师来看我们小尼姑思凡,有谁呢?有丁汉军和我扮演小尼姑,我们出场,(唱⋯⋯)

韩依萍在长春电影制片厂阳台上练习昆曲《思凡》

66年文化大革命开始,江青她讲了一句话,越剧女扮男装是“做作的怪事”,所以全国的越剧团都解散了。

90年代天津成立越友会

95年有一天,方爱珍给我来电话,她说韩老师,越友会成立了,他们开联谊会,请你一块参加,那天我去了。我看到陈礼章,他是《今晚报》社的总编,还有天津戏剧界理论权威吴同宾先生,还有宁波驻津办事处主任张伯宏,我就坐下看吧。

快结束了,台上有人喊我的名字,“韩依萍老师请上台”。我说我不去,我都没准备呀,后来陈礼章、方爱珍和旁边的人说,韩老师给我们唱一段,我就唱了一段什么?就是《红楼梦》里头的最后洞房一场《金玉良缘》。(唱⋯⋯)

1982年天津市越剧团上演《孟丽君》,韩依萍女士饰演剧中皇后

我下场以后,有越友会的张会长,他说,韩老师,请您当我们越友会的艺术指导。那天正好是1995年7月7号,第一个越友会在天津成立,第二个成立是天马越剧团,创始人是韩子富。那个时候,就有老越剧团的演员加入进来了,大概一共十来个人,人员越来越多,有三、四十岁的、有四、五十岁的,甚至于有七十多岁的,这些人们精神可嘉,在这里头还真有不错的人才。

韩依萍先生(右二)与越剧友人和年轻演员合影

来源:天津文学艺术网