江湖经一雨 千峰写新秋——刘正:读陈冬至先生作品(图)

著名画家陈冬至

天津文学艺术网讯:(逄金艳/报道) 陈冬至,1941年生于河北省石家庄市,祖藉山东曲阜,号觉尘、觉迟、老迟。1962年毕业于天津市河北美术学院,同年留校任教。曾任天津艺术学院(天津美术学院、天津音乐学院前身)副院长,后任天津美术学院教授、硕士生导师。

中国美术家协会会员、天津美术家协会顾问、兼任民革天津书画院名誉院长、长城书画院顾问、天津湖社画会顾问、巨龙书画院顾问、神鼎书画院顾问。

20世纪60年代代表作品有《满仓》、《移山志》等,80年代线描代表作品有《镜花缘》、《黄头郎》、《信任》等;20世纪末21世纪初代表作品有《李贺觅句图》、《山鬼》、《老子》等。多件作品参加国内外展览,荣获国家级奖项,1988年、1989年连续荣获天津鲁迅文艺奖金。多件作品被国内外有影响的艺术机构收藏。部分作品及传略被收入《中国现任美术全集》、《百年中国画集》、《上海美术馆藏品选集》、《中国当代国画集萃》、《世纪之交中国画名家作品选·陈冬至卷》、《跨世纪杰出中国画家作品集·陈冬至卷》、《陈冬至线描作品选集》等,一九八八年、一九八九连续荣获天津鲁迅文艺奖。

四条屏 180cm×49cm 2018年

江湖经一雨 千峰写新秋——读陈冬至先生作品

刘正

近50年前我们在美院读书的时候,天津美术学院称“天津艺术学院”,系由河北艺术师范学院与天津音乐学院合并而成。天津美术学院这边称“北院”,天津音乐学院那边称“东院”,天津艺术学院的领导核心和院部设在“东院”。“北院”仅设绘画系和工艺系,只有全院开大会的时候,北院的师生才去东院。

那时,陈冬至先生任天津艺术学院的教学副院长,我们在开学典礼的主席台上初次见到先生。先生那高挑伟岸的身材,眼镜后面那温和的眼神,彰显了其谦和儒雅的风度。同学们私下里常讲; 陈冬至、郑庆衡、白庚延(后改画山水)、吕云所(后改画山水)、杨德树……国画人物都画的都极好,追随者众多。

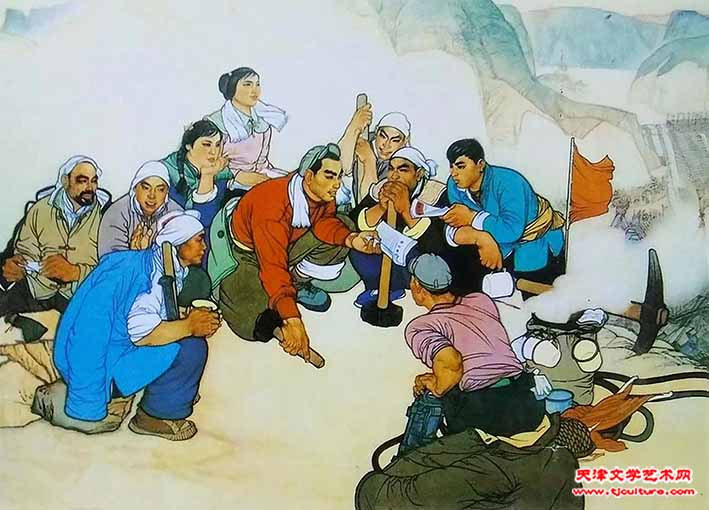

陈冬至先生祖籍石门,出身工人家庭,十几岁时考入河北艺术师范学院,学生时代不仅是学生干部,还加入了中国共产党,20岁毕业即留校任教。那时他怀着满腔的工作热忱,对艺术创作的无限热爱,及对人生美好理想的期许,投身到教学和创作中。1963年在天津市文联的直接领导下,全市第一个创作班底成立。时才20岁出头的陈冬至先生入选其中,成为最年轻的艺术家,与前辈王颂余、秦征、张德育、邓家驹等共同探讨创作。那时,先生佳作迭出、成绩卓著,像《满仓》《移山志》等大幅作品,不仅题材源于对现实生活的表现和感受,给人以深入的思索,还有对艰苦创业者的理解;其构图新颖又切合主题,展示了青年画家才华横溢的思维;作品中的人物形象刻画深入写实,不仅有来自对时代心声的把握和对生活真谛的追索,还展示了青年画家坚忍不拔的创作能力。此时的先生逐渐成长为名满津冀的年轻艺术家,他也是满心充裕着的都是将绘画视为人生的最大乐事。

正当先生的创作事业蒸蒸日上,前途一片光明的时候。1966年“文革”打乱了这一切。“又红又专”的陈冬至先生在这“错误”的时间,被推上了天津艺术学院教学副院长的位置,否则他的人生则是另一个一片光明的样子。

《移山志》

那个时候,市里又有意项将“天津艺术学院”中两校分家,“北院”改为“天津艺术师范学院”,这无疑对学院的发展有局限性。为了学院向艺术专业院校发展,从负责教学工作的院领导、各系负责人、到任教的老师们,都顶着“极左”的压力,努力创造一流的教学质量。由于学校院、系领导及老师们的辛勤耕耘,这几届学生中成长出不少优秀的人才。著名画家何家英在《冬至先生印象》一文中讲述“……一天在教室里作画,陈先生来了,他是作为院领导观摩教学的。……陈先生走到我面前,先是仔细看我的画,然后非常和悦底……我当时很惊讶,也很感动,一位院长,又是名人,能如此平等地对待末学,直与世情风尚南辕北辙……。”几年以后两校分家时,“北院”被市里肯定,更名“天津美术学院”,为后来逐渐跻身于“全国八大艺术院校之一”打下了基础。然而“文革”后期,先生却被罗列罪名,当成了“替罪羊”……

历史将陈冬至先生卷入的“文革”旋涡,造成命运的不公。使得他须臾间,梦想和现实一同被击碎。有良知者均可体会到他内心的屈辱与迷茫……然而,面对灾难先生毫不低头,他曾感谢当时的自己,面对政治和经济上的磨难,更练就了坚实的“臂膀”。

随之“文革”’结束,百废待兴。天津人民美术出版社也迎来了发展的曙光。尤其是连环画编辑室,自上而下商定选题,统筹约写百余部脚本,从全国聘请优秀的画家完成创作。陈先生高超的绘画水平,美术界人所共知,自是被列入受邀之列。连环画的艺术创作,具有独特的要求。一册连环画百页左右,需作者具有极高的造型能力;掌握构图布局不同的修养;并有古今广博的历代服饰道具等知识;还须将故事中的每个人物的塑造,做到全册统一。另外,出版社提供统一的连环画稿纸——图画纸上印有黑框,用以规划画面大小统一。当时连环画的创作技法有黑白、素描、白描等不同效果,但大多采用难度最大的白描。一本连环画须两三个月完成,画起来很辛苦。正当命运将先生推向谷底时,出版社的老友送来了连环画《司马迁》的脚本。

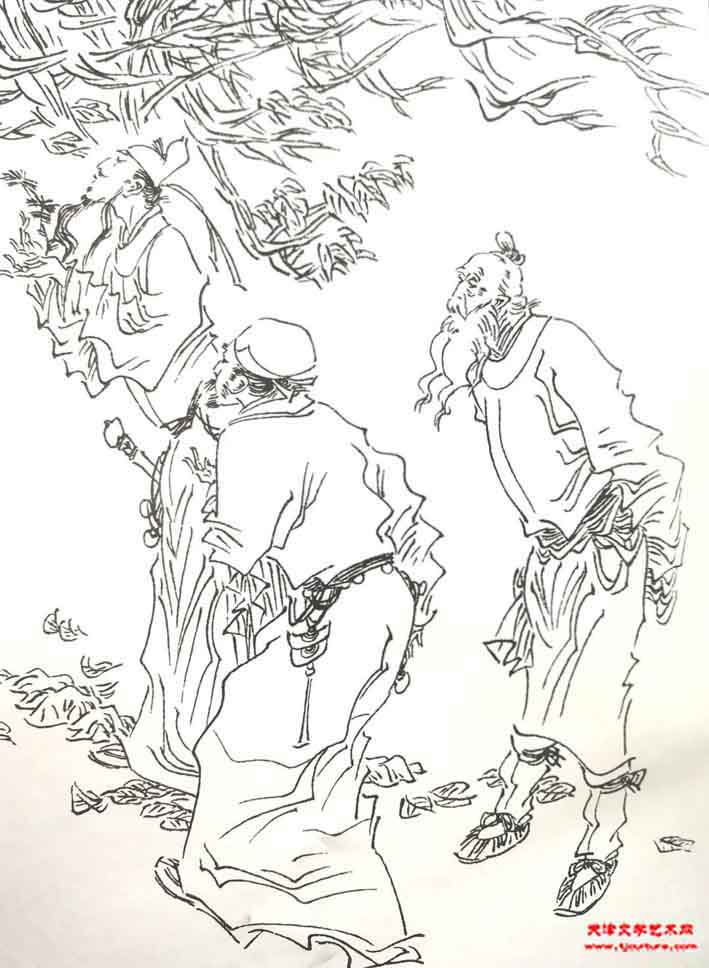

连环画《黄头郎》

多年以后,先生笑着提起那段岁月,曾戴着三分自嘲七分感激的说:“连环画在经济上、艺术上都救了我的命。”他创作第一本连环画《司马迁》时,在边画边了解这位生活于公元前100多年的史学家、文学家、思想家,曾因仗义执言,遭受宫刑,并被贬职的经历。以及拖着高残的病体,继续完成所著的《史记》的毅力,并使其成为二十四史之首。先生认真完成《司马迁》后,便豁然开朗了。他曾说:“……与迁公相比,我所受的磨难真毫毛也。”逆境中,先生承受着精神和经济的巨大压力,连环画创作,不仅给了他追求艺术创作实践的机会,又屏蔽掉一切中伤和诋毁,还可从中获取一些生活之资。那段时间,先生和连环画相互支撑,先生曾说:“连环画是我的诺亚方舟,若没有它,我将面临灭顶之灾。”他先后完成了连环画《信任》《鸽异》《秋胡戏妻》《三国志》《黄头郎》《镜花缘》等。

纵观先生的连环画作品,由于受脚本限制,传统题材比较多。先生创作的连环画的艺术特点,一改“文革”前写实舒朗的画风,融润流畅的笔墨。而仿佛吸收了明代人物画大家陈老莲凝重、质朴,和清代海派四任简逸、放纵的遗韵。先生的作品中对人物形象的塑造,基本还在写实的基础上,情绪略有夸张。而用来表现人物造型、服饰背景的钉头鼠尾的线条,多改用苦涩的折线,并在臂弯、内侧多用排线。这种形式最早见诸于西方书刊插图,是绘画中西学东进,以线条疏密来展示素描功底,但又不是画素描的一种表现形式。先生在画面中根据需要,进行黑、白、灰关系的组合——用线条组成的韵律、情调的一种变革。

连环画《镜花缘》之一

先生的连环画作品《镜花缘》,时至今日仍是连环画中的“天花板”,他人很难超越。《镜花缘》脚本是根据清代文人李汝珍的长篇小说改编的。李汝珍凭借丰富的想象,写出的《镜花缘》系“海外奇谈”,他用此来讥评当时的不良社会习惯。这样一部类似神话传说的多场景作品,创作起来有很大难度。

2022年,在先生住处有幸见到《镜花缘》的原稿。小八开大的、四周雕花的红木匣子,盒盖中间镂刻“镜花缘”三字,其精致之至令人唏嘘。打开木匣只见平整的叠放两个满满的牛皮纸袋,先生轻轻的从上面的袋子拿出原稿给我看。那是在薄如蝉翼的生宣纸上,用比“小红毛”还细的狼毫笔尖精心勾勒而成的画稿。近40年的沉淀,宣纸已变成焦黄色,飞托在连环画稿纸反面;当年细研的墨汁绘制的线条,已退去浮色嵌入纸中。作品中画家行笔最细处堪比发丝,每线开笔或顿笔处略见勾、点。画中,士绅衣服褶纹刚劲稠叠,如“曹衣出水”;画中,女子衣裾飘逸笔法圆转,宛若“吴带当风”。画中人物不仅能准确地描绘出人物体态、容貌、衣饰等外在美,而且能生动、传神地刻画出人物情思、性格、气质等内在美,使之形神兼备、意趣横生。细细地品味作者笔下的士农商宦兵及女性,体态各异,或清纯儒雅,或光鲜亮丽。既使是在表现神话的场景,也在人物的身上倾注了人世间的精气神,仍有令人目不暇接的魅力。从而达到墨线散整相间、疏密相济,甚至带有浓厚伤感气息的审美趋向。赋予丰富深刻的情感内涵,使人赏读其间,感到美不胜收,此为《镜花缘》的真价值所在。

八十年代末,由于市场的变化,连环画等普及读物的创作逐渐走向了萎缩。8开精装本画册逐渐成为天津人民美术出版社的拳头产品,在全国占领先地位。大画册将国家保存的难得一见的历代书画精品得以普及。加之,改革开放的大环境,使人们的思想从“文革”的桎梏下得以释放。书画创作现出多元化的景象。

然而,在同样掌握了绘画技法的人群中,其作品高下的距离在于文化修养的高下。这期间,陈冬至先生潜心博览群书,为后来的创作打下了基础。先生曾说:“连环画以后,我避开一切繁杂,开始读书,老庄、孔孟,唐诗、宋词,都粗粗阅览。我感觉,历史在千年后的今天,并没有发生太大的变化,人性根本的东西一如往昔。孔孟的理论对当今社会亦有大作用。”先生还说过:“老子对我影响是很大的,高山仰止。他讲述的道理涵盖军事、政治、哲学、养生和做人。”自此先生对那些彻悟人生、富于玄理思辨气质的哲人,体现出了浓厚的兴趣。进入九十年代,先生因广博的才华与奋力的坚忍,不仅令人称道,尤其是他开始用画笔思考的睿智,用画笔冲决浅薄时风的勇气,开创了面貌一新的古典人物大写意画风。这是先生艺术生涯的第二次改变。

陈冬至先生的大写意水墨人物画具备了几个突出特点。

老子 180cm×100cm 2002年

首先,是选材中表现了引人思考的立意。这里,有描绘先贤思想家、及哲学大师的,还有塑造历代曾几经磨难仍矢志不渝的文学家、艺术家的。其作品都展示了作者真切的感动和深入的思索,还有对人间真情的赞颂,及对命运多舛者的同情,也有对深含哲理的追索。先生在作品中注重挖掘所塑造人物的内心,进而表现对美的向慕和对丑的鞭斥,力求使人物画得具体性和深刻性统一起来。比如:在《老子》一图中,画一老者骑在墨牛上,右款题曰:“老子者,道家之创始人也。著玄玄道德五千言,为芸芸众生开众妙之门,真千古之奇书也。吾今为老子造像,以寄仰止之意。”左跋又以孔子之言题曰:“孔子谓弟子曰‘鸟,吾知其能飞,鱼,吾知其能游,兽,吾知其能走,至于龙,吾不知其乘风云而上青天。吾今见老子者,其犹龙也。’子之言甚是也,千秋万代能透解老子者,几人耶?”这是对春秋时代道家学派开创人老子的哲学深刻体悟后的具体表白。在另一图《陆游.咏梅词意》中,先生题写了陆游的绝唱:“驿外断桥边,寂寞开无主。已是黄昏独自愁,更著风和雨。无意苦争春,一任群芳妒。零落成泥碾作尘,只有香如故。” 陆游一生酷爱梅花,梅花在他的笔下是一种坚贞不屈的象征。陆游的一生充满坎坷,他出生于北宋末年,金兵入侵,幼年便随家人四处逃亡,在他幼小的心灵深处早已埋下了爱国的种子。宋高宗时,陆游应试被取为第一,但遭秦桧所害而被黜免。自此,陆游一生坚持上书抗金,但屡遭投降派打击,仕途几起几落。其《卜算子·.咏梅》正是作者以梅寄志的代表,那“零落成泥碾作尘,只有香如故”的梅花,正是诗人一生对恶势力不懈的抗争精神,和对理想坚贞不渝的写照,具有扛鼎之力。这首咏梅词,通篇来见“梅”字,却处处传出“梅”的神韵,人物融一,显示词人身处逆境而矢志不渝的崇高品格。陈先生在此画中,以重墨写刚劲拙直的梅干,衬托干上残留的几朵白梅;晦暗不清的深灰色背景,衬托诗人被贬后的白衣。但诗人那凝重的眼神,给观者展示的不是凄凉,而是坚毅。如此类精湛之作不胜枚举。

其次,先生的大写意人物画的明显变革,体现在笔墨意趣,及色墨的处理上。

元代吴镇论画有云:“墨戏之作,盖士大夫词翰之余,适一时之兴趣,与夫评画者流,大有寥廓。尝观陈简斋墨梅诗云:‘意足不求颜色似,前身相马九方皋。’此真知画者也。”陈冬至先生作画认真、胸有成竹,但落笔简练,常以中锋或侧峰,淡墨勾勒人物衣饰,行笔急徐有度,并不再有折线。在生宣纸上,纵笔挥洒,墨色简洁;除却铅华,只存黑白灰三色。画面沉静,抒发了先生历经了“齿牙相轧,波澜四起”的险恶仕途后,心若止水的情感。例如在《辛弃疾.鹧鸪天词意》一图中就有代表性的展示。辛弃疾是南宋人,以武起事,最终以文为业。其词有沉雄豪迈,又不乏细腻柔媚之处。辛弃疾一生的理想,就是收复北地,但无奈南宋朝廷被金人吓破了胆,偏安一隅,不愿北伐。辛弃疾因屡次上书,遭当权的主和派的不满,迫使他在年富力强的时候,赋闲二十年之久。至辛弃疾熬成了老人,也没有得到机会一展自己的理想。这长达几十年的沉闷悲愤,屡屡在他的词中体现出来,《鹧鸪天·壮岁旌旗拥万夫》便是其中杰出的一首,全词豪迈中有悲愤,壮阔中有感伤。先生画辛弃疾已是垂暮老人,白发、白鬚,和以淡墨勾皴的白袍相映,一旁浓淡相间、墨笔积染的硕大枯木,是辛弃疾一生的写照,背景烘染淡墨,作以衬托。左右长跋形成的灰调,与人物相称。

陈冬至先生在九十年代以后的艺术实践中逐步形成了,用笔枊扬有致,柔中藏刚,圆中见方;用墨清润苍腴兼济、轻淡柔婉并运;人物造型简括洗练,神采灵动精妙,处处体现出对传统绘画的继承性,及来自对所描绘对象的感悟,而相应地发展为前人所无的笔墨,使“笔墨当随时代”,又远远超过历代传留下的文人墨戏之作。

知音 138cm×69cm 1993年

再者,先生的大写意人物画中明显不同于他人之处,是画中那些点题的长跋。

题跋是中国画的重要组成部分,一般来说写在画面前面的文字叫做题,写在后面的,叫做跋,连起来就叫做题跋。内容以诗词、鉴赏、品评、记事、考定等为主。它一方面起着平衡画面、美化构图的作用,同时其内容又有对作品思想性,逻辑性起到阐释的作用。客观上起到了画龙点睛、拓展作品艺术性,诠释作品内涵的艺术效果。也是画家表达感情,加强作品感染力的重要手段之一。成功完成诗书画合一作者,须具备三方面扎实的功力。在陈冬至先生的作品中经常书写展示了其托物言志、怡情悦性等,自己审美感受的长跋;在画面的表现上,有“意存笔先,画尽意在”的艺术效果;同时展示“书画同源”和“诗文入画”、“以书入画”等,诗书画的结合的文化内涵。比如;先生在《薛涛.牡丹诗意图》一作中,书写了300多字的题跋,并呈倒“凹”字形的灰色块,与画中人物组合相得益彰。先生的题跋中,前面抄录了薛涛《牡丹》诗全文,后面抄录与薛涛同时期的蜀中诗人王建,还有元稹的和诗,中间以大篇的笔墨抒发了自己的感叹:“春日观赏牡丹,想起薛涛牡丹诗,因录于此。读唐诗每到薛涛处,不仅披卷感叹!赞者其一,红颜女子才情如此之高,叹者,该女早逝父母,不幸沦为承欢卖笑之乐伎。然天理不泯,赋其聪慧。以卑微之身读书不缀,竟使诗名垂之千古!实令须眉汗颜。” 先生的题跋寓意深刻,很有文采,不仅与画面相辅相成,还表达了画外之音。跋文中有的论理非常的精辟,有的内容也很通俗,有长的也有短的,但都很精彩丰富。再者,先生题跋均根据作品内容题写不同的书体。如:在《韩愈蓝关阻雪图》中,画一位老人骑黑马艰难前行,此系唐代文学家韩愈,迎面站一少年扫雪,系其侄孙韩湘,背景以灰墨积水画雪景。细看那题跋,抄录了韩愈《左迁至蓝关示侄孙湘》诗原文,一下子使这幅画的主题深化了。尤其是最后一句,“‘知汝远来应有意,好收吾骨瘴江边。’……真千古绝唱也,英才落难,多出此声。”先生在诗文跋文中既写景也在写人,也更强化了整个画面的主题。题跋用章草写成,运笔有出拖和绞转,也有点画线条的迟涩感,结字灵动和变化,纵横交错、洋洋洒洒,常有奇趣。将观者带到了那孤独凄苦的意境中,领略到不同的艺术效果,和画家的清高的思想。有的作品的跋文以方隶书写,如《山鬼》;有的作品则用更洒脱的章草完成。不同笔法,均决定于作品的体裁和形式。

《韩愈蓝关阻雪》138cm×69cm 2018年

总之,陈冬至先生经过了人生大的跌宕起伏、大起大落之后,愁到深处、思到深邃,语言无法尽数表达,反而心绪变得平静。全心投入创作,寂寥平淡、不涉俗流。经历了艺术精神的一变,又一变,最终“修成正果”,形成自己独到的绘画风格。并为世人所广泛的赞许。

大凡有大成功者,生涯必有跌宕,而又能心静如水。去除了世间如海的汹涌、如潮的喧嚷,似独凿一井,吮吸着古今天下的艺术甘露。以大量的精品力作拓开了大写意人物画的崭新境界,达到了艺术的高峰,产生了巨大的影响。有哲人说:“人生跌宕即是起伏”,成功的作品如座座雄峰,高出世事却又与古今不同。

目前先生的作品已得到各界的首肯,曾多次应邀在天津、石家庄、秦皇岛、南京、上海、三亚等地举办展览,并由20余家出版社正式出版。目前先生虽年过八旬,仍笔耕不缀,佳作迭出。古人说:“人过中年,如时至秋”,正是收获的黄金季节。改用唐代诗人齐己《早秋雨后晚望》诗中的一句:

江湖经一雨,

千峰写新秋。

便是先生大半生的写照。

2023年3月于灯下

来源:天津文学艺术网