长城美一一孙芳文(图)

天津文学艺术网讯:(王大成报道)

长城美

世所瞩目的伟大建筑一一万里长城,像一条巨龙,盘桓在广袤的中华大地。其历史之悠久,可以追朔到春秋战国,至今已有两千六百多年。其范围之广大,遍布十七省市自治区,纵横十万里。

历代统治者为保护自己的利益,不断加修改进长城。到明代,长城建筑发展到了辉煌顶峰。从明开国到覆灭的二百多年间,长城的修建从未间断,完成了东起鸭绿江,西止祁连山的万里长城。特别是隆庆年间,以谭纶、戚继光为首的将领们共同设计、指挥下修筑的长城,从实战需要出发,形成了一套完整的科学的军事防御体系。在建筑艺术上创造了奇迹,这就是今天中外军事家、艺术家、建筑家们赞叹不已的明筑万里长城。

一、长城的自然环境美

浩大的万里长城修建工程,既是一次浩大的损坏自然的工程,也是一次浩大的改造自然美化自然的工程。

明长城横跨九省市自治区,像一条巨大的金链,串连着九边重镇的座座高山、条条大河;串连着草原、绿洲、戈壁、沙漠;串连着无数的险关要隘、烽台烟堠,构成了一幅雄奇壮观,绚丽多彩的万里画卷。

修筑长城的目的是抵御外族侵扰。取坚固,选要塞,择地形,如何更好地达到御敌为主要,装饰美化长城的意想为次要。长城建筑在事实上却达到了美化自身和点缀自然环境的效果。这种非本意汗水的结晶,就更加显得自然、随意和质朴,衬托了自然的美,展示了美的自然。

古代军事家为防敌于海上入侵,不惜代价,不畏工程的艰难,把长城修筑到海水之中,并在海中建起高大的敌台。这起身于波涛滚滚中的老龙头长城,给这里的自然环境赋予了新的内涵,增添了诗情画意的美。没有长城,就谈不上什么长城的自然环境,没有自然环境的多彩多姿,也就谈不上什么长城的雄奇壮观。自然景观与人文景观是相辅相成的,是对立统一的整体。长城的自然景观与人文景观的融汇,造成了一种自然的和谐美。探其原因主要有以下几方面:长城的建筑用料大都属于就地取材。如冀北山区的长城所用基石就是取之于本地,砖,就地取土烧制;河北与山西交界处的长城就是用修筑拦马墙时劈山剥下的石块垒成;陕甘和宁夏地区的沙漠戈壁处的长城就用本地的泥土夯筑。这就决定了长城本身和长城所处地理环境的质的同一。风削雨蚀,云漆雾抹,植被的耘生等作用,使两者更加自然成为一体。另一个主要原因是由于长城大都建筑在高山峻岭之上,险谷飞渡之间,环境的局限,条件的束缚,难以像平缓地区那样便于施工。就地取材的石料加工,相比之下就显得粗糙,但这正与它身边的峰顶岩岫怪石融为一体,给人以自然、粗犷、毫无造作之感的稚拙之美。美,实际上是人们一种感觉的东西。美学是人们对于客观世界的一种审美关系,是以艺术的方式把握现实的高度发达形式,是人们的一种普遍的精神活动。人们对于自然的认识,人们的审美活动,是通过人的感情和思维进行的,其内容是客观的,其形式是主观的,它是主客观的统一。不能否认的是,人们的审美活动是带有强烈的主观色彩的。我们探求、研究长城的自然环境美,首先要清楚这样一个根本问题:纯客观的自然美是没有的。单凭自然不能产生美,人们所以对于自然美的欣赏称誉,那是人们意识在起作用。长城的自然环境美也好,长城的建筑艺术美也好,都是主观与客观的辩证统一的产物。从历史的发展观点看,在人类社会出现以前,自然就谈不上什么美与不美。美是随着社会的人的出现而出现的。自然与人共存并与人对立。人自从成了社会的一员、从事劳动生产之日开始,自然就变成为人的实践和认识的对象,成为人所征服和改造的对象,成为为人服务的生产资料和生活资料,成为人赖以生存的物质基础。只有到了这个时候,自然才开始对于人有意义、有价值、有美丑。因为,由于人的智慧的劳动和创造,征服和改造了自然,自然成了人化的自然,体现了人的力量,实现了人的理想和要求,人在它身上看到了人自己的劳动成果,所以感到愉悦,发现它美。自然并非因为它本身而有意义,而是因为它与人发生了关系才有意义。

存在决定意识,实践可得真知。对长城全线没有进行过考察、较深入的了解、研究的人是谈不上美的感受的,是难以说出具体的美的。

长城横跨北国大地的万里疆域,融汇了气象万千的自然风光,纷呈了多姿多彩的眩目的画面。当华北长城身边的金黄麦浪已经收割,而河西走廊的小麦尚未吐穗;当燕山的万绿染透长城的时候,马鬃山麓的左公柳才见新芽,戈壁洲上才开始春忙。同一个季节,同一个区域,祁连山峰白雪皑皑,山下的山丹军马场茵绿如毯;仅一城之隔的坝上坝下迥然两个世界,坝上寒气逼人,冰山梁上覆盖着积雪,坝下却是峰峦耸翠,万山梯田铺锦。长城犹如一条探险寻奇的巨龙,在人迹罕至的荒原野林间穿行;在野兽出没的深山峡谷中翻腾;在神游仙居的悬崖峭壁上攀爬;在不毛之地的戈壁大漠中蜿蜒。春天,它享受着万里的花香;夏天,它沐浴着万里的风雨;秋天,它目送着万里的落英凋红;冬天它迎接着万里的茫茫飞雪。

不同的地区,展示了不同的风采。不同的季节,表现了不同的色彩。这绚丽多姿的画面是激人情怀活跃的兴奋剂,叫人神驰遐想,叫人愉悦激动,叫人怀古思今,叫人自强自信-一这是美的启迪,美的魅力。

二、长城的建筑艺术美

浩大的万里长城修建工程,既是古代军事科学的集中体现,也是古代建筑艺术和美学的集中体现。

明代长城的建筑,是在历代长城的基础上,进行的规模宏大的修筑工程。登临万里长城,会被那磅礴的气势而震撼。长城在崇山峻岭间盘桓曲折,时而跃上高山,时而爬下山涧,林立的敌楼、烽台、墩堠,高高低低,雉堞的倩影像守城的士卒,列队城墙,极目不尽,令人肃然起敬-一这万里的建筑工程,在那科技不兴,没有现代工具的年代,劳动人民要付出何等的代价!

长城揭示了对于人类的关系和意义-一发生着深刻的教育和影响。长城是艺术宝库中具有永恒美的魅力的伟大的艺术杰作。

我们从以下几个方面,分别来看长城的建筑艺术美。长城内外的一座座烽台、墩堠,大都建于谷口、要道处的山头上。有方的、圆的;有实的、空心的;有石块垒筑的,有砖砌成的,有用土夯筑的。其顶有筑有楼橹的,有建有垛口的。空心烽墩、内有楼梯通顶,实心烽墩靠软梯攀登。

这些观察敌情,用以报警,传达消息的设施,是古代劳动人民聪明才智的写照,是通讯联络的了不起的发明创造。我们要用今天现代化的通讯设施去比较它,那就显得非常落后了。但是我们必须以辩证的眼光去对待--没有过去的“落后”就绝不会有今天的先进。古代人的智慧,使我们敬佩,因为没有过去,就没有今天,就没有未来。

长城外侧的拦马墙,是御敌护城的第一道防线。将缓坡铲削成峭壁,来敌人马难以逾越。它向人们表明了工程的艰险,它向人们述说了经营的心计。

长城的主体建筑是城墙、敌楼和关隘。

因地制宜,因险制塞,是修筑万里长城的基本方针。由于战略地位、区域环境、物质条件的不同,筑城的形式、标准和风格又都各异,形成了长城建筑的多彩多姿。

长城不是一道简单的墙体,它是一个具有严密军事设施、造型复杂、结构严谨的建筑。长城上面建有宽窄不同的战道,爬坡上山的战道修筑台阶,拾级而上。战道上面建有流水槽,雨水通过吐水咀泻入地面。长城的所有吐水咀全部安装在城墙内侧,以保外侧墙体不受水蚀。有些地区的长城建有两面垛口。垛口的凹处设置了转板,向外观察或施放火器时,将转板拉开,防敌射击时,将转板合上。垛口外侧的墙体上建有雷石滚道,施放雷石时,雷石沿滚道而下,增加了火器的命中率、杀伤力。在长城的险要地段,战道上修筑了相距五六十米就有一座安放铁炮的炮台。为了控制要冲,形成射击的交叉点,由长城外侧,连接城墙向前伸出几十米乃至几百米的支墙,因是接敌的最前沿,易受两面夹击,故支墙两侧都建有垛口。金山岭长城的障墙,是其它地区的长城所没有的。随着陡峭山势而上的长城,其两边的山地有的高于城墙,活动于战道上的士卒完全暴露,来敌可以从两侧山上射击战道上的守城士卒。另外,来敌一旦攻上长城,战道上无障可据。因此,在长城战道的三分之二处,修筑了间隔两米左右的一道道障墙,上设上、中、下三层射孔,可同时供守城士卒蹲、跪、立三种姿式射击。凭借障墙可进可守,可边退边打,拱卫着高处的敌楼。

长城的敌楼建筑更加表现了艺术的美。有供士卒站岗巡逻遮风蔽雨的铺房楼;有储存军械粮秣的库房楼……其内部结构的设计尤具匠心。有川字形、回字形、品字形、田字形等多种形式。有单室一层的,有双室两层的,都筑有砖券楼梯通顶。从外表看去,大同小异,而进入的券门、通道却各不相同。有从长城战道直接进入,又可从楼的券门走上对面的长城,这是直通式;有可进不可出的半通式;有的是不通式。长城战道虽然连接敌楼,但无门可入。这样的敌楼,在长城与敌楼的连接处的内侧筑有暗门,出暗门才能再进入敌楼走上对面长城战道。这对于不熟情况的来犯之敌,犹如钻进了死胡同,有来无回。敌楼门窗、楼梯通道以及暗门暗道,均为青砖拱券砌成。有的采用花岗岩和大理石的磨砖对缝建筑,有的敌楼内部装饰华贵,白灰抹就的楼顶上描绘着重彩的花纹图案。我们且不探其缘由何故,就其讲究的装饰来说,在这北国的深山野岭边塞,在那交通运输不发达的年代,如此精心装点古戊楼,是不是反映了修边守城将士一种心志,向往未来,热爱生活,御敌卫国的赤诚。长城的建筑之美,美在一关一池,美在一楼一台,美在一砖一石,美在万里边塞。

“窦”“墉”的建筑。是长城的又一特点。“窦”即孔道。长城经过河流溪涧,不能堵塞水流,在长城墙基券筑水门。“墉”是长城跨越宽河、急流无法筑城时,沿河修筑夹岸长城,使河水在两墙之间流过。一旦敌军浮河入塞,墉上士卒即可有效的用弓箭火石夹击。可以说,长城在防御体制上,做到了严密无间,反映了古代军事科学的高水平。山海关、嘉峪关、八达岭、黄崖关(此处的八卦迷阵)可谓万里长城的精华,是建筑艺术美的高光点,是古代美学的充分体现。这些严谨周密的设件、精巧的建筑是何等的匠心!这屹于华夏大地的宏伟建筑,有谁能不为之动情和自豪!

从慕田峪正观台上西望,巍峨耸立的山峰像把把宝剑直插睛空。峰巅敌楼似一个个火柴盒,隐约可见。这里就是人们所说的“箭扣”,又称“鹰飞倒仰”。意思是说,鹰飞到此,也要翻身仰望,才能看到峰顶。此处人迹罕至,是野生动物的乐园。这里的长城建筑形式已经改变:长城只有一米多宽,没有垛口,两边只建有护身墙。战道是步步高上的砖砌台阶,犹如架架云梯攀附于石罅或悬挂于山脊。不少地方的长城战道上,巨石卧于其中。建城工程的艰巨可想而知。然而,长城的建筑工艺仍是一丝不苟。白灰抹缝的城墙、台阶毫无粗制之处,座座在谷涧底之中的敌楼,由于巨石占据了修筑敌楼的一部分位置,只好将敌楼的一面以石代墙,另一面才由地上起基。长年的风尘积土,烟雨的供养,敌楼顶上长起了松柏。古风野趣,自然天成。修筑在一千多米高的峰巅敌楼,有的起身于峭壁的边沿。鹰咀峰顶的敌楼,就建在“鹰咀”之端,从下面仰视,敌楼悬空,令人望而生畏,担心“鹰咀”断裂,敌楼摔下深渊。几百年来,历尽苍桑,敌楼依旧安然无恙,雄居其上;这里的“担边铁梁”为万里长城一处独特,在两峰之间横架铁檩,长城在上面通过。在这榛莽漫山野无径,山高谷深藏豹虫的原始蛮荒之地,可以想见,在那科技尚不昌明的古代,劳动人民是付出了怎样的代价。

长城,是古代劳动人民血汗与智慧的结晶,是军事科学和建筑艺术的集中体现。长城是一部美学的宏篇,它给了人们美的思索,美的享受,美的启迪,美的教育。

长城,它像一部内容丰富的巨著,记录了我国古代政治、经济、农业、军事、文化、艺术、地理、天文、生物、环境、建筑、考古等多学科的宝贵资料,是有志于长城研究者的广阔天地。

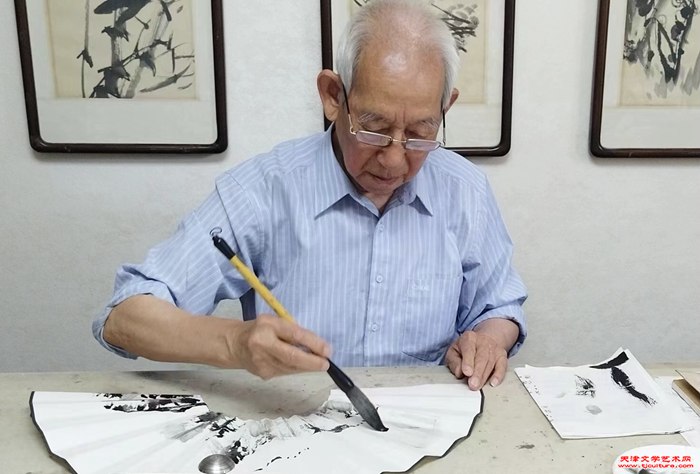

孙芳,1942年生,河北青县人,毕业于天津美院。一直从事艺术教育和创作。曾进行“太行山”、“黄山”、“四大佛教圣地”、“引滦入津”、“江南五景区”、“蒋氏父子故乡”、“张家界”、“西双版纳”、“井冈山”、“盘山”等系列专题写生,创作完成《引滦入津图(合作)》《溪口揽胜》《万里长城》巨幅画卷以及《版纳游踪》《华夏英风》《万里情思》《古边秋情》等画卷。数十次举办个人画展。二十世纪八十年代,完成了中国美术史上的创举 --徒步万里长城现场彩墨写生,获得写生作品四百多幅(其中有八十年代后期修复后的长城近百幅),记录有关文字十余万言,速写五百余张。是长城有史以来,中国绘画有史以来,第一个对万里长城现场彩墨写生并取得成功的人。在长期的深入生活中,开创了描写竹林的新技法,丰富了中国画技法的新内容。曾荣获天津市鲁迅文艺特别奖,世界和平文化奖等。

来源:天津文学艺术网