作家岩波为什么写作《风雨毛乌素》(图)

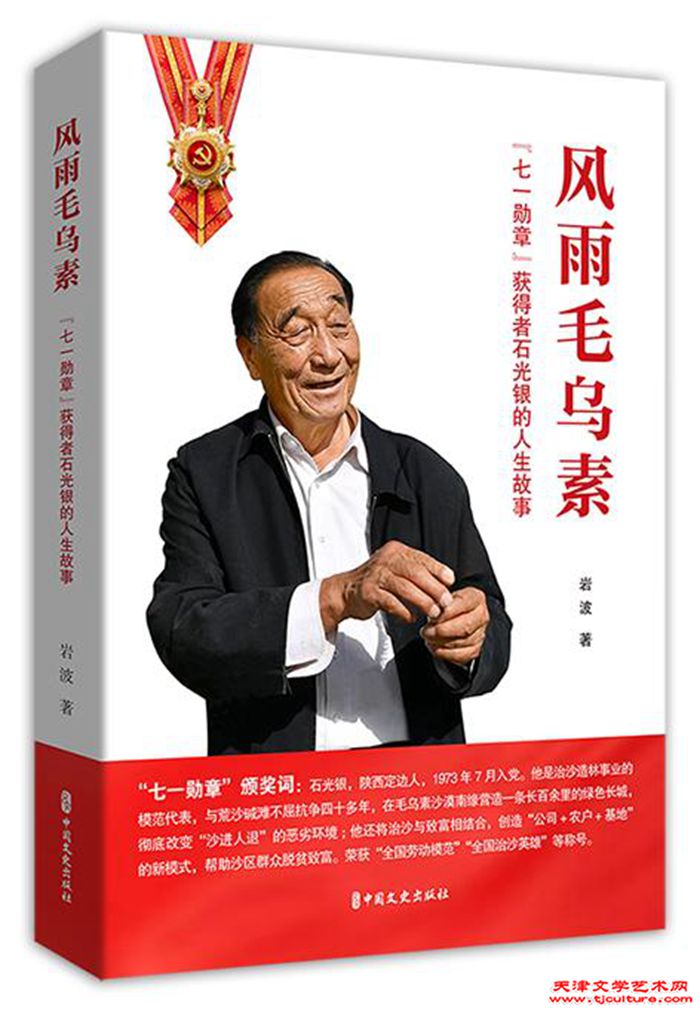

天津文学艺术网讯:(高蕴辉报道) 自从2014年我陪同知名作家岩波赴毛乌素沙区采访、体验生活,2015年岩波出版了长篇纪实文学《风雨毛乌素》以后,2021年该书主人公石光银获得全国“七一勋章”荣誉,当年该书再版,并被国家新闻出版总署选入“2021中国农家书屋”,2022年被中宣部、农村农业部选为“中国农民喜爱的百部图书”,2023年被国家教育部选入“全国中小学图书馆重点书目”。可谓吉星高照,一路“绿灯”。

高蕴辉、石光银、岩波在毛乌素沙漠

那么,岩波怎么会想起做这件事、写这本书呢?此前岩波已经写作出版了十余部长篇小说,在全国图书市场占有一席之地,有的书还很火,为众多读者所耳熟能详。不写毛乌素和治沙英雄的故事,他也照样会一路写下去,并在写作中获得乐趣。但2012年莫言的《蛙》获得诺奖,引起他的注意,便将该书寻来粗读一遍。这是一部记述计划生育一线的医生晚年忏悔的小说,主人公退休后在自家屋里塑了一千多个小泥人——那是她做过“人流”手术的数目。回顾以往的“杀生”让她痛不欲生,遂捏出泥人纪念。这本书先是国内获茅奖,继而获诺奖。

岩波曾经在粮食部门专事政策研究四五年时间,对“粮食、土地、人口、环境”这一系列相关问题比较敏感。他认为,《蛙》是一部曲解“计划生育”的书。计划生育政策源于上世纪50年代,但强制执行始于1979年。那时把“计划生育”叫做中国的“基本国策”。主张该政策的,国际上有个大学者叫马尔萨斯,中国也有个大学者叫马寅初,而毛泽东曾经驳斥过他们。那么,该不该计划生育呢?1979年中国严格提出“只生一胎”的时候,全国人口是9·69亿,可耕地是14·9亿,人均1·5亩左右。而不同的地区,每亩地可以养活的人数不同,以中国内陆地区为例,每亩地可以养活1·5至2个人。所以,养活一个人大体需要0·67至0·87亩土地。但“养活”不等于致富,单纯种几亩地没有致富可能。而其中一部分土地完全可能种植其他经济作物,未必种粮食,而种了粮食的还有一部分用于工业,并不全是老百姓食用。一个问题就凸显出来:如何保证每个中国人都吃饱而不出现饿肚子情况?一方面,需要保住可耕地数目;另方面,遏制人口增长——不是不增长,而是“理性”增长。这个“理性增长”就是计划生育。因此岩波认为,把计划生育定为国家的“基本国策”是完全正确的。否定计划生育,实际是置老百姓的生存质量与危险于不顾的一己之见。

岩波曾经做过进一步思考:人类繁殖和发展的数目,有没有上限?诸多的资料告诉他:首先,要看人们能生产出多少粮食(可耕地够不够);其次,必须要有清洁未污染的可用水源,人类对于水的需求甚至大过食物;再者,适合居住的环境,若全球变暖,冰川融化,海平面上升,就会让许多陆地淹没,可耕地会随之减少。还有,就是人的生存要求,要不断改善生活,发展经济,就会占用和消减可耕地。最后一个问题:土地沙化,会大幅度减少可耕地。资料显示:全球荒漠化正在呈扩大和加剧的趋势,这个“地球的癌症”,威胁着全球三分之二国家和地区、五分之一人口的生存与发展。是时,全球荒漠化面积已达到3600万平方公里,占到整个地球陆地面积的四分之一,相当于俄罗斯、加拿大、中国和美国国土面积的总和,而全世界受荒漠化影响的国家有100多个,约9亿人。更严峻的是,荒漠化土地面积以每年5至7万平方公里的速度在不断扩大。到20世纪末,全球已损失三分之一可耕地。而中国以每年30万亩的速度在土地沙化。

毛乌素沙漠

毛乌素沙漠治沙人

毛乌素沙漠治沙人

在这个大背景之下,当务之急是保住可耕地面积,遏制人口的非理性增长,同时保证人口数目与可耕地数目的合理匹配。派生的问题,就是应该坚持计划生育,这个所谓“计划”并非阻止生育,而是根据需要“科学”生育,“合理”生育。若以“人权”、“人道主义”的理由废除“计划”,按照个人喜好和欲望放任自流,严重的后果是完全可以预见的。即使在当今保证18亿亩可耕地红线的情况下,中国的人口数量决定了每年仍旧需要进口大批粮食,一旦发生意外,这个“供应链”受阻,灾难就是毁灭性的(当然,目前中国的情况是年轻人对生育并不积极)。

岩波认为,科技并非可以改变一切。地球对于人类的承载量其实是有限度的。世界科学组织曾经综合了上述的“足够的粮食”、“清洁的水源”、“适合居住的环境”等因素,清醒地指出:早在1999年,地球人口已经超过了可承载人口的20%,在2016年,地球人口已经超过了地球可承载人口的70%,远远超过了计算出来的标准。现在很多资源面临枯竭,需要“一个半”地球来承载才合适,“崩溃”距离人类或许并不遥远。就国内来讲,目前中国一些农村存在着“不经规划,任凭农民自己想种什么就种什么”的问题;一些地区因为地下水下沉严重,(不得已)对不种庄稼的农民给予奖励的问题;一些地区依旧被土地沙化困扰的问题……凡此种种,保住18亿亩可耕地困难重重,无法满足14亿人口的粮食需求,而依靠进口,既有局限又有危险。

而且,在一段时间里,很多人喜欢讲“人口红利”,似乎只要人多,经济就发展。是这样吗?首先说,红利就是财富,人口红利就是人口创造的财富。常识告诉我们,财富的来源,一是劳动,二是土地,三是资本。土地、资本具有天然禀赋,难以改变。劳动的财富就是人口红利。马克思在《资本论》第一卷中讲:“资本剥削劳动”。也就是说人口红利是被资本剥削后的残羹剩饭。是发达国家忽悠落后国家的话术,就像老板鼓励员工加班加点而不增加收入。人口红利还有个特点,就是因为人多而工资低,以此为条件吸引外资(包括内资),亏待的是劳动者。若是真正实现劳动者工资合理化,人口红利便不复存在。因此,人口红利问题也并不是在生育问题上放任自流的理由。

已经做过大量理论积淀和思考的岩波,在2014年被甘肃林场的战友邀请前去采访,此事触发了岩波的灵感,他根据需要选择了毛乌素的治沙英雄石光银,又邀请我陪同,与石光银朝夕相处两个月,边采访边体验生活,掌握大量一手材料,遂写出《风雨毛乌素》,旨在以土地沙化与治理,保护环境和可耕地的一个侧面,映衬“科学”与“理性”的重要。

点击链接 继续欣赏

来源:天津文学艺术网