踪继霞客写华夏 墨焦笔神生奇葩一一焦俊华绘《中国之塔》作品欣赏(图)

天津文学艺术网讯:(王大成报道) “眼处心生句有神,暗中摸索总非真。画图临出秦川景,亲到长安有几人?”唐·元好问的这首诗如黄钟大吕,振聋发聩,深刻地告诫着后来学画者:写生乃绘画创作的源头活水,是艺术生命蓬勃发展的根基所在。

遥想扬州八怪之一的清代郑板桥,他将作画过程诗意地概括为“眼中之竹,胸中之竹与手中之竹”三部曲。这其中,“眼中之竹”作为起始,强调的便是画家亲眼所见、亲目所睹的重要性。是啊,若未曾亲身领略景物之神韵,又怎能妄图以画笔精准地描绘其风貌呢?

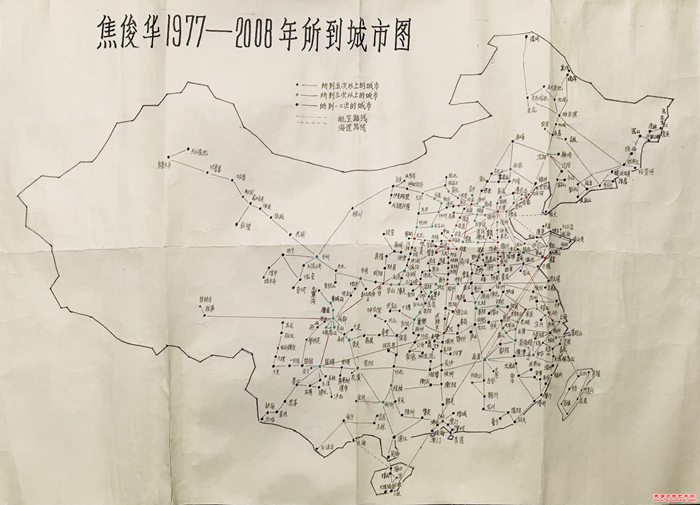

在当今画坛,天津美院教授焦俊华先生无疑是深谙此道的典范。数十载岁月悠悠,他常常孤身一人踏上旅途,且大多为自费出游。其行程累计达数万余里,这般壮举,足以与历史上声名远扬的旅行家徐霞客相提并论,甚至在行程的广度与深度上更胜一筹。徐霞客自二十二岁起,东渡普陀,北历燕冀,南涉闽粤,西北勇攀太华之巅,西南远至云贵边陲,足迹遍布当时的十四省,涵盖了如今的江苏、浙江、山东、河北等十九个省、市。而焦老的足迹,则更为广泛。他跨越白山黑水,抵达天涯海角,奔赴戈壁大漠,亲临塞外草原;虔诚地拜谒四大佛教古刹,瞻仰雪域高原上的拉萨布达拉宫;两次登上武陵,三次游历扬州,曾在九处渡过长江,于十地跨越黄河……祖国的每一寸土地,都留下了他坚定而执着的足迹,遍及所有省市自治区,令人叹为观止。

在这漫长的游历过程中,焦俊华先生始终不忘初心,积累了数量惊人的写生画稿,多达千余幅。每一次出游前,他都会像一位严谨的学者,未雨绸缪,精心设计路线。旅途的劳累从未成为他前行的阻碍,他心无旁骛,沉浸在对自然与人文景观的观察与描绘之中,物我两忘,乐此不疲。每到一处,不将眼前之景尽情写生下来,便决不罢休。

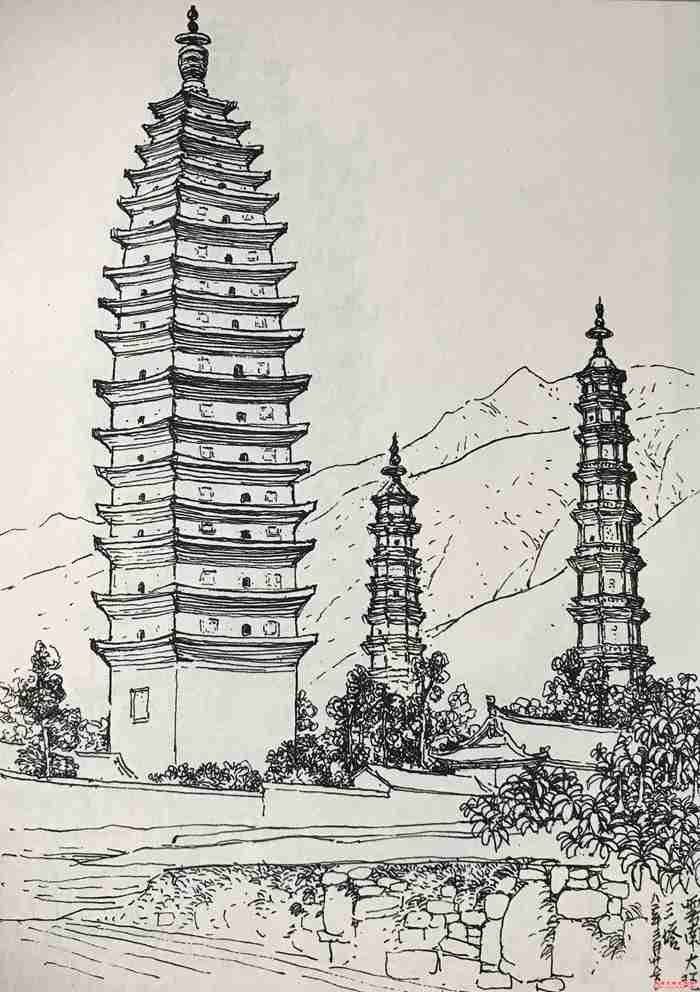

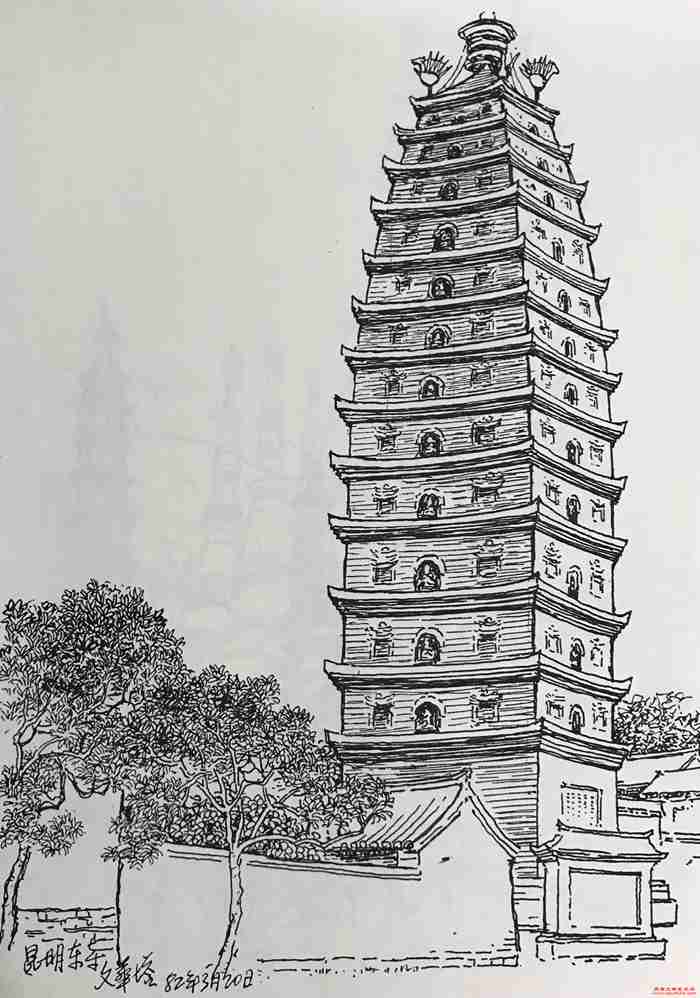

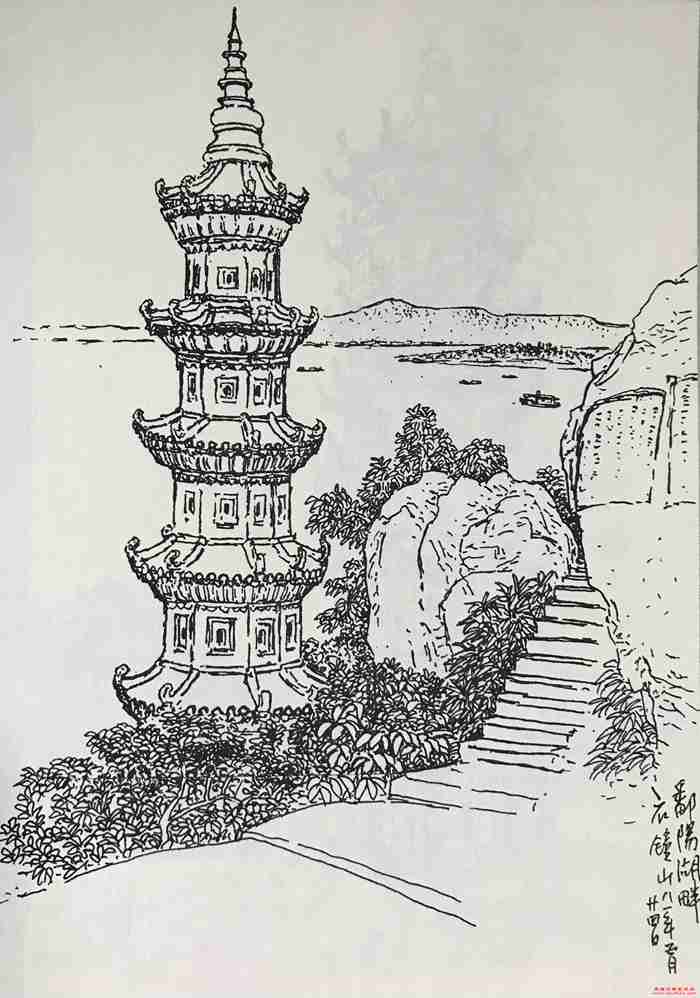

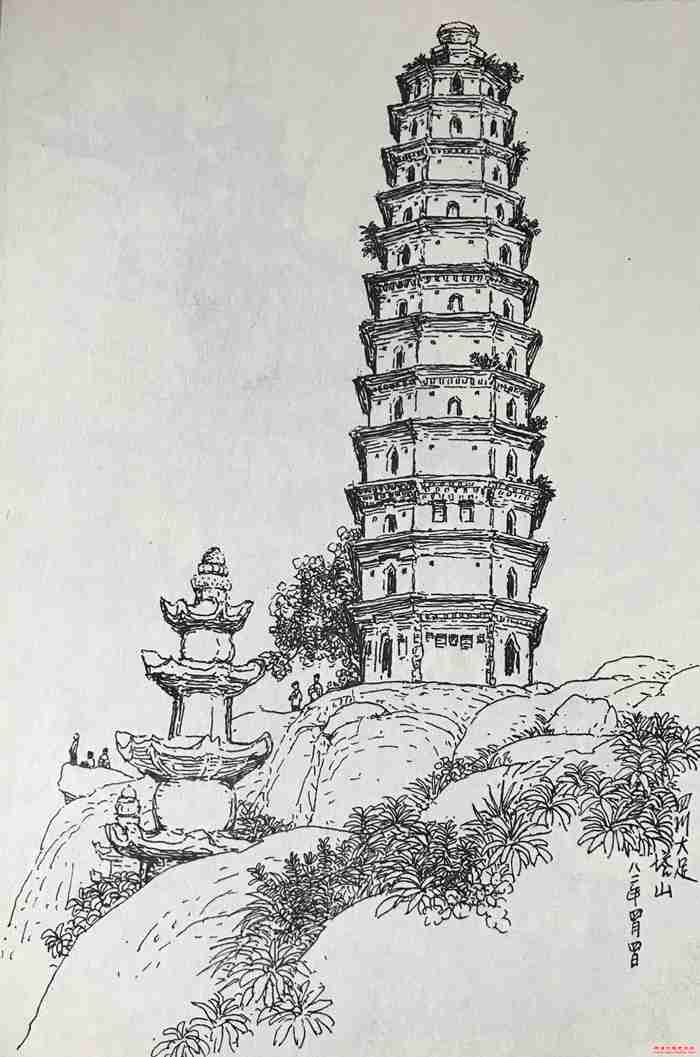

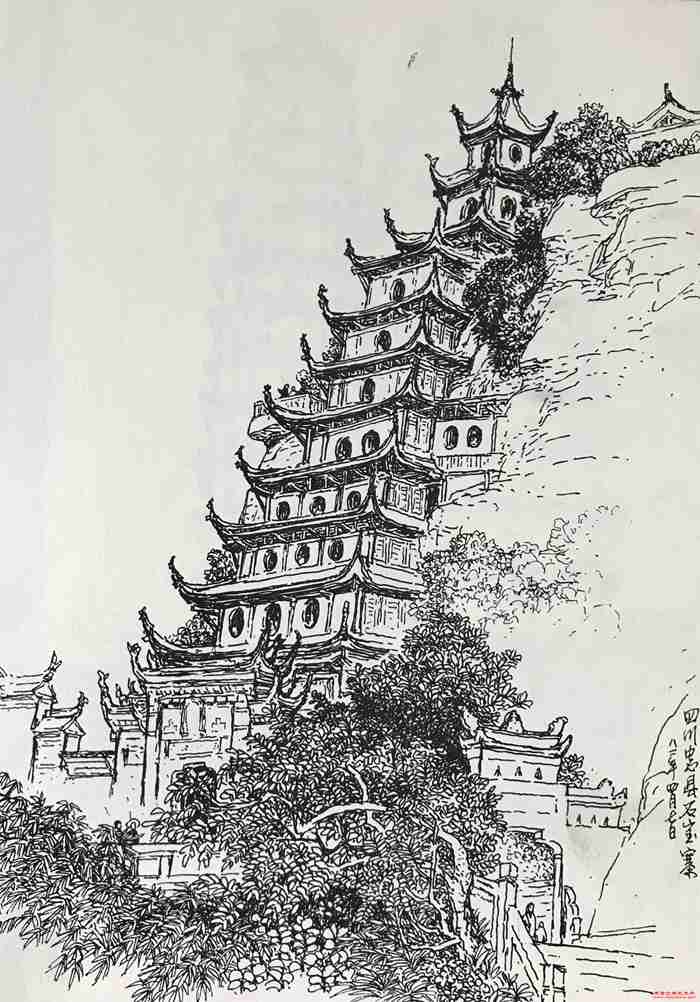

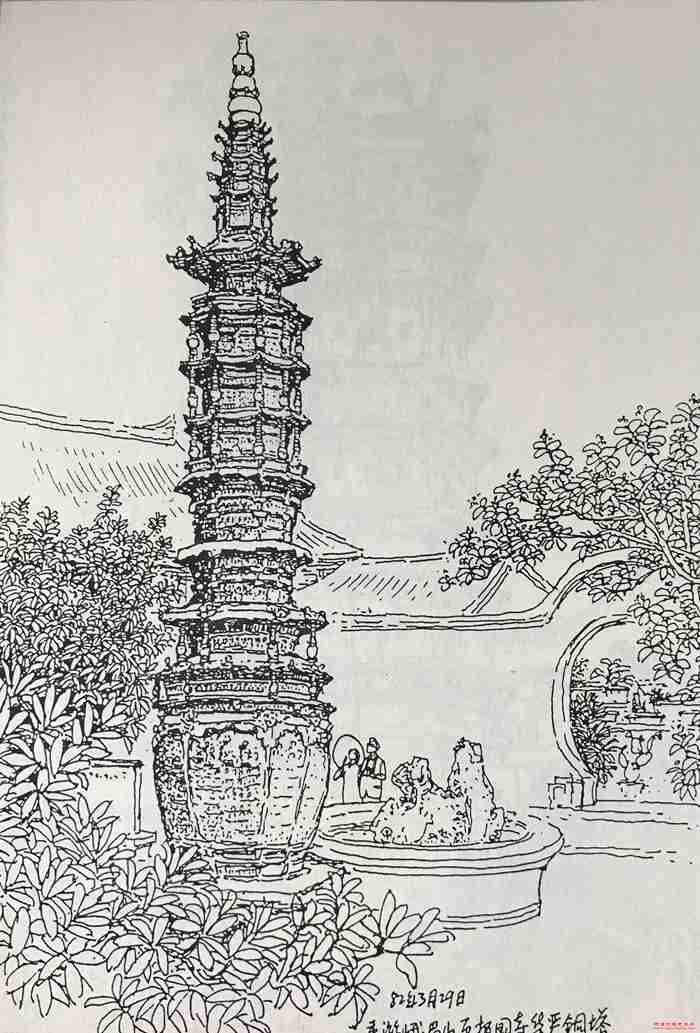

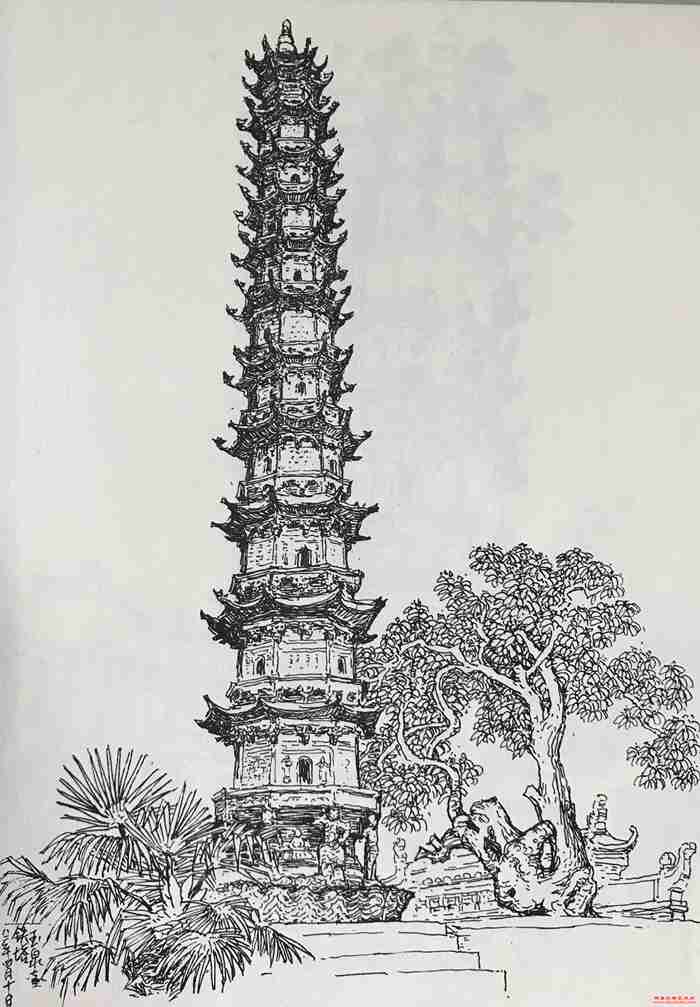

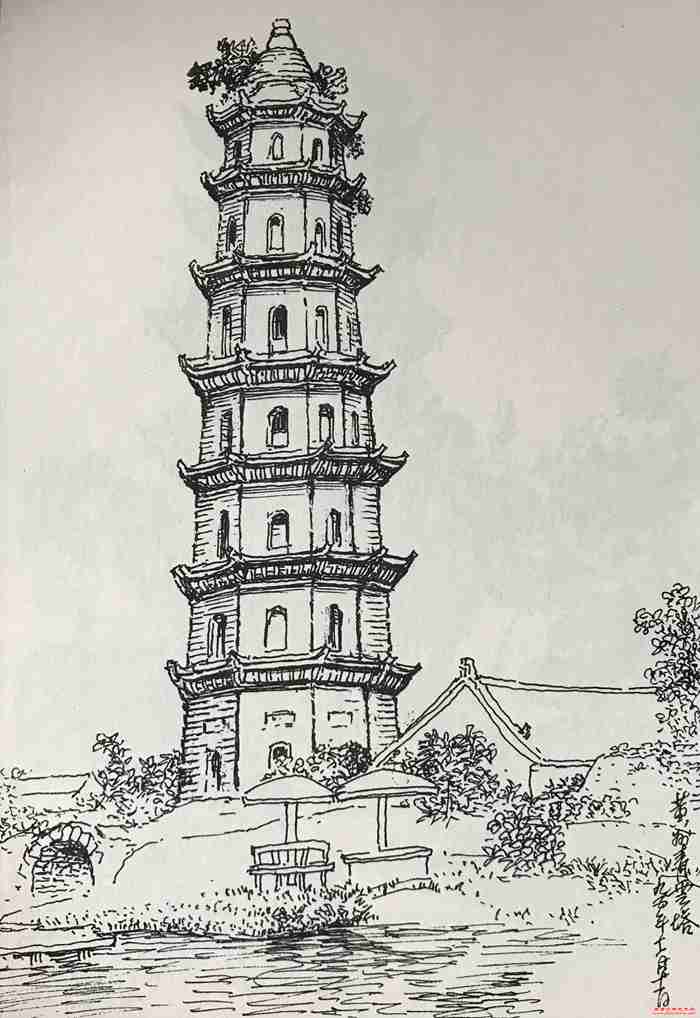

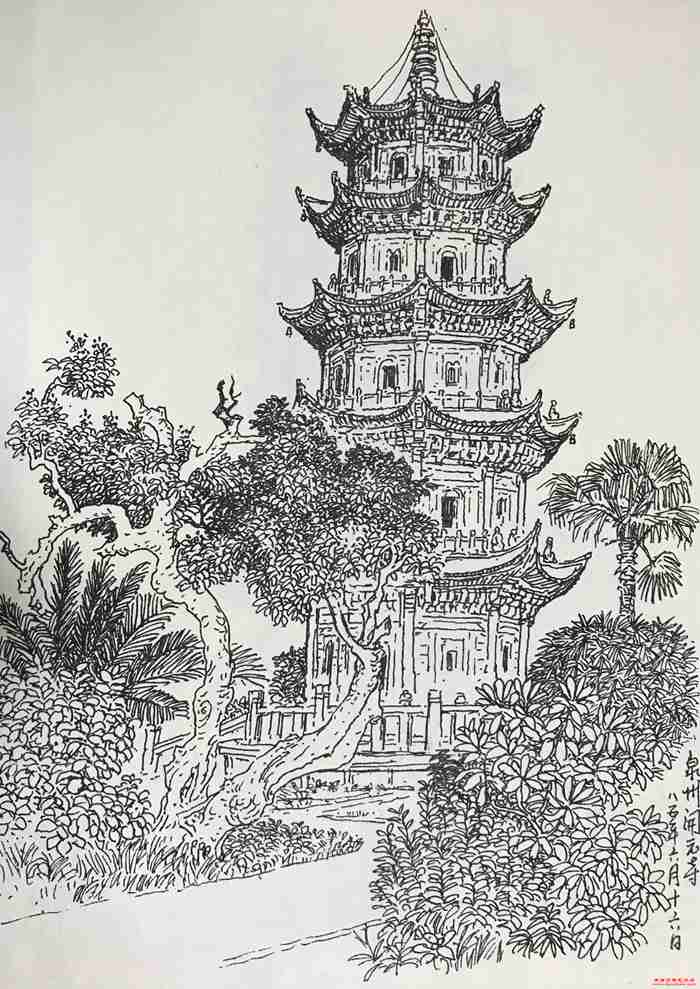

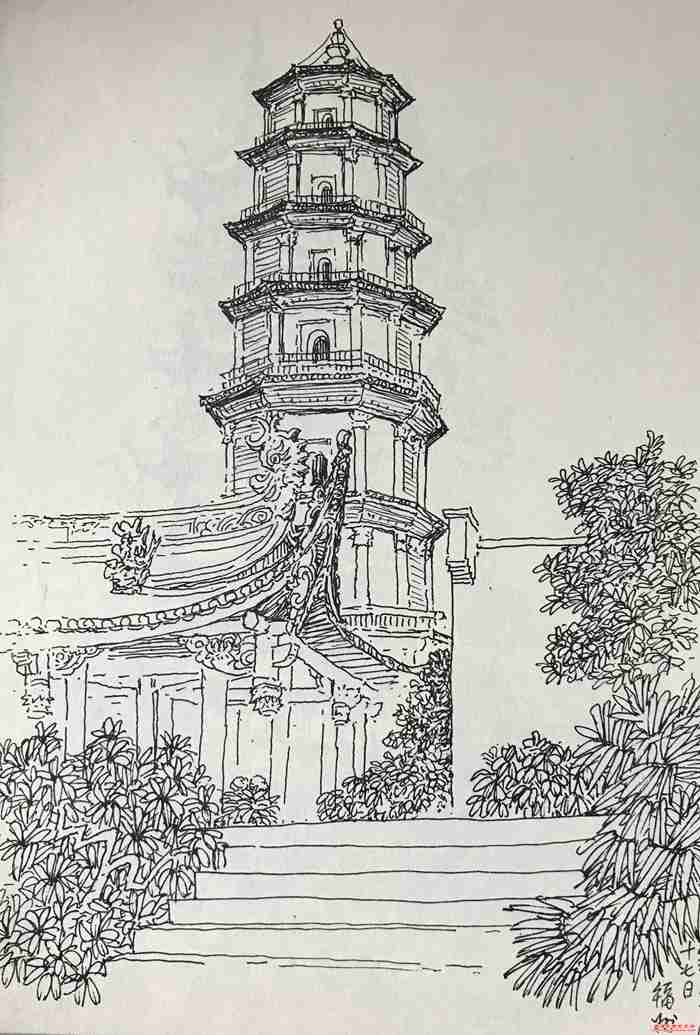

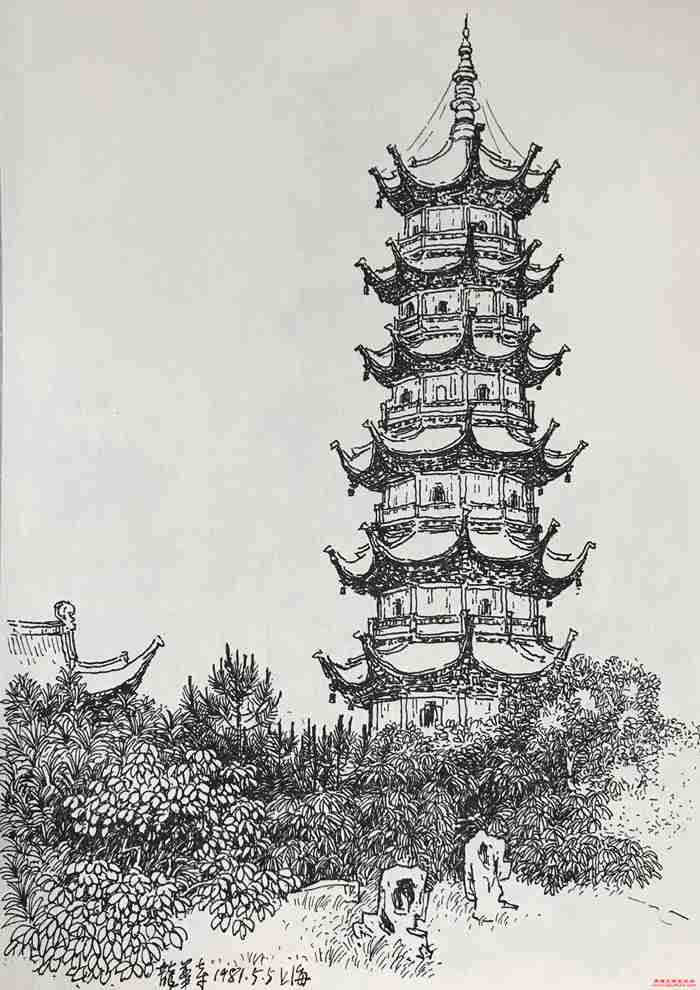

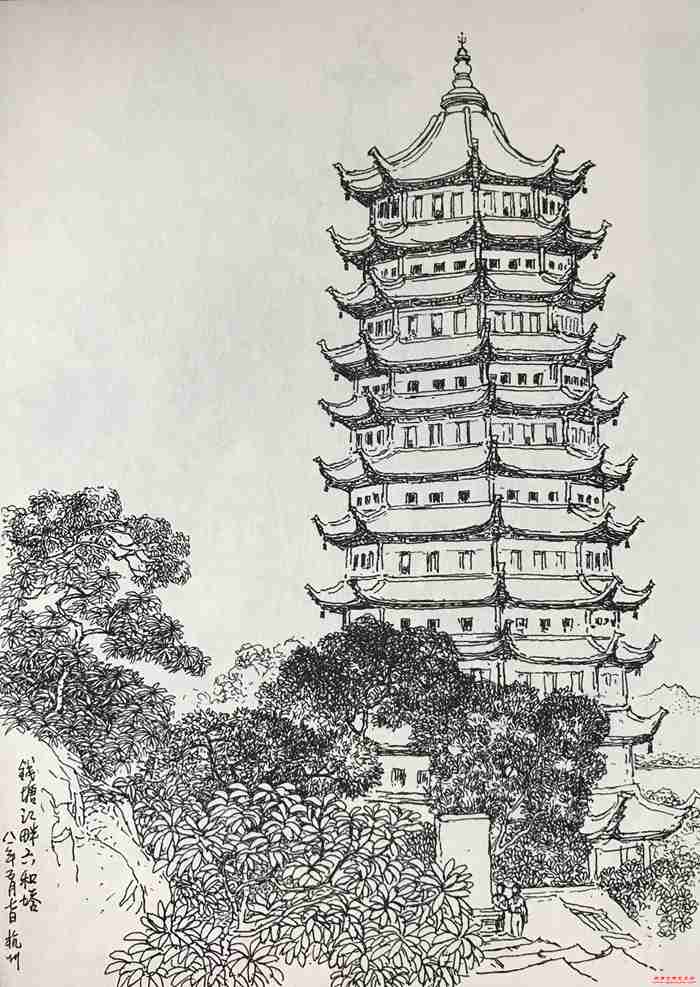

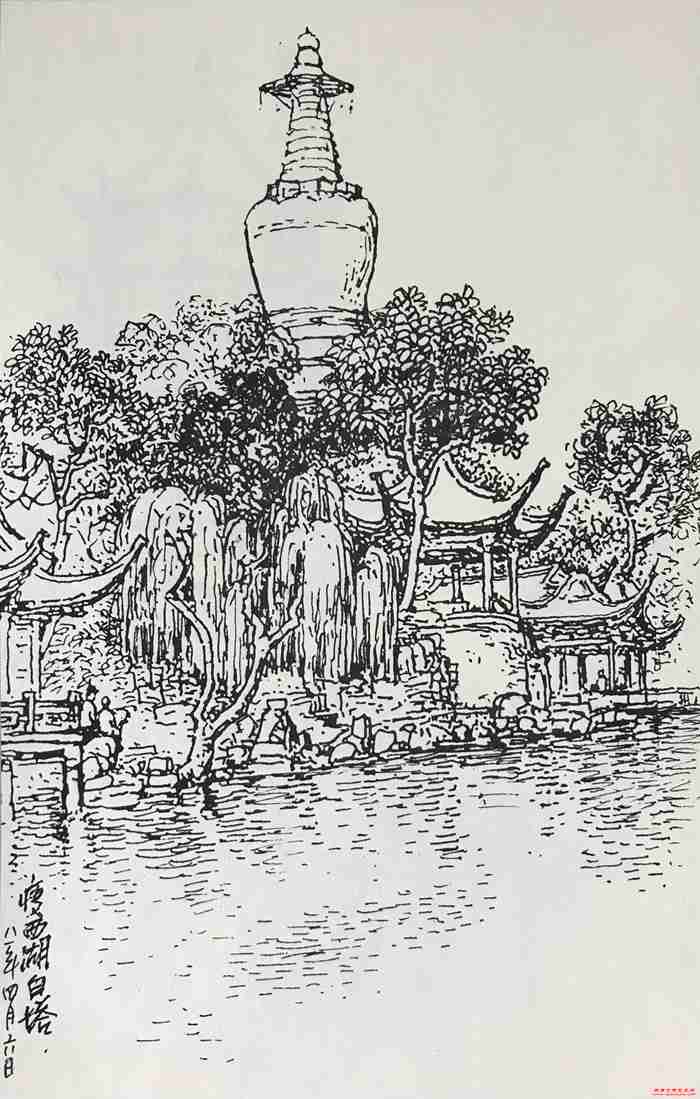

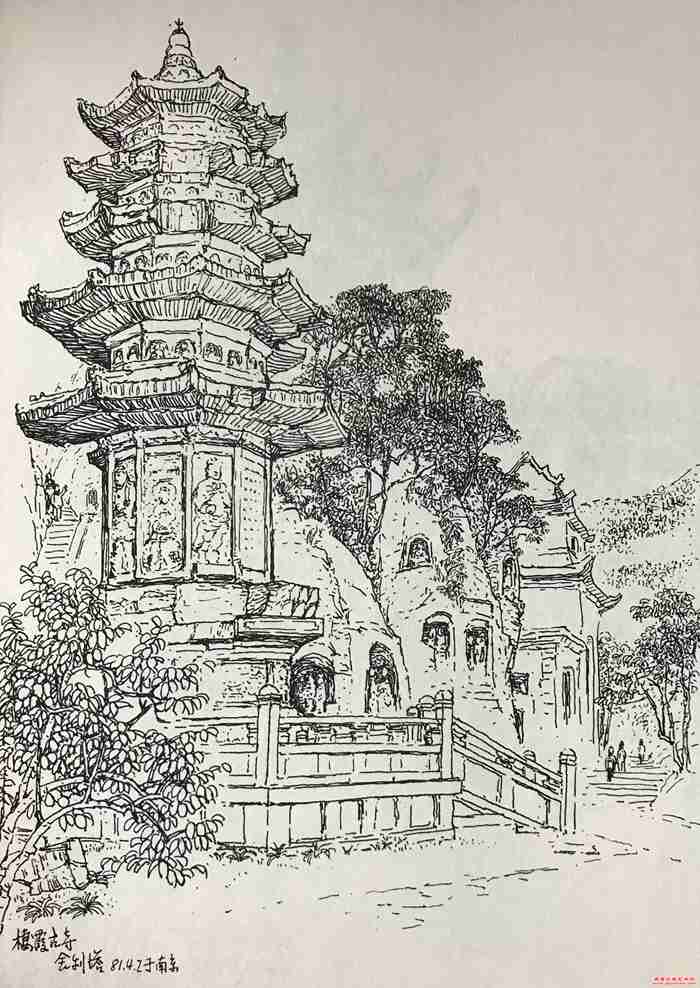

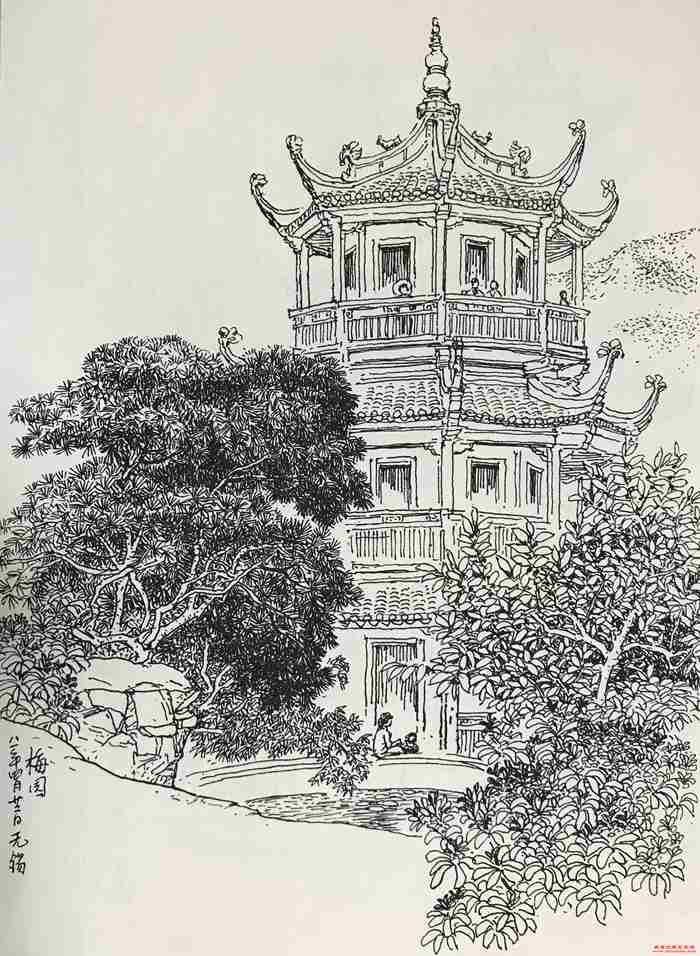

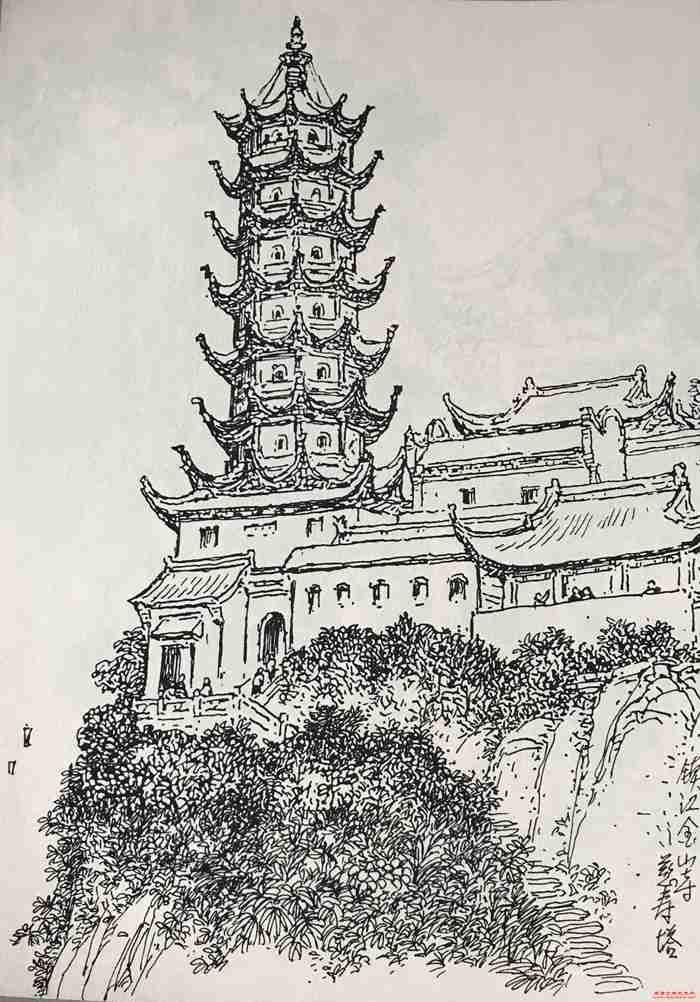

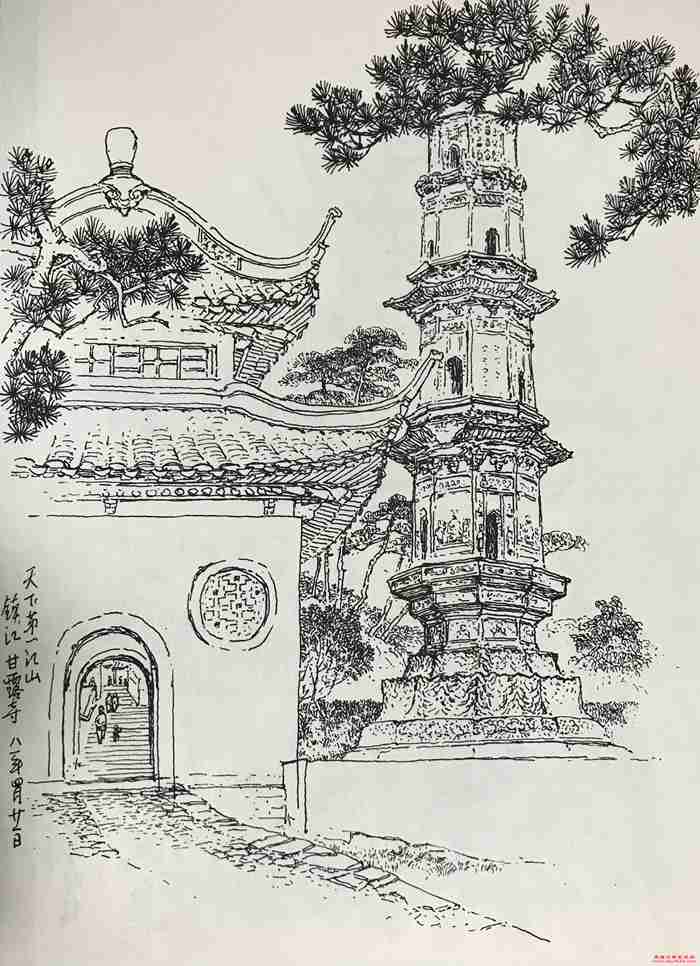

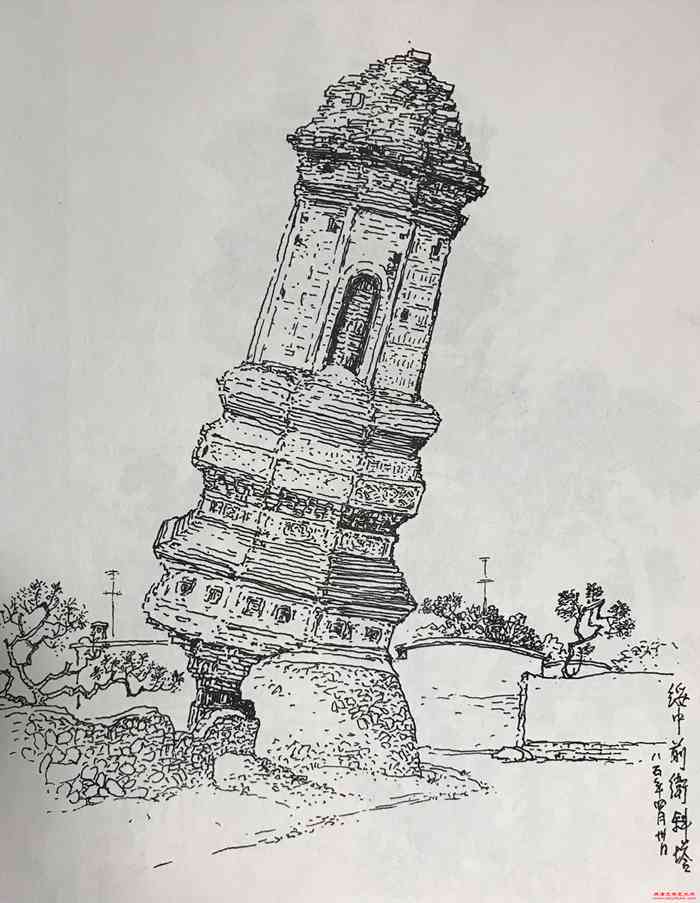

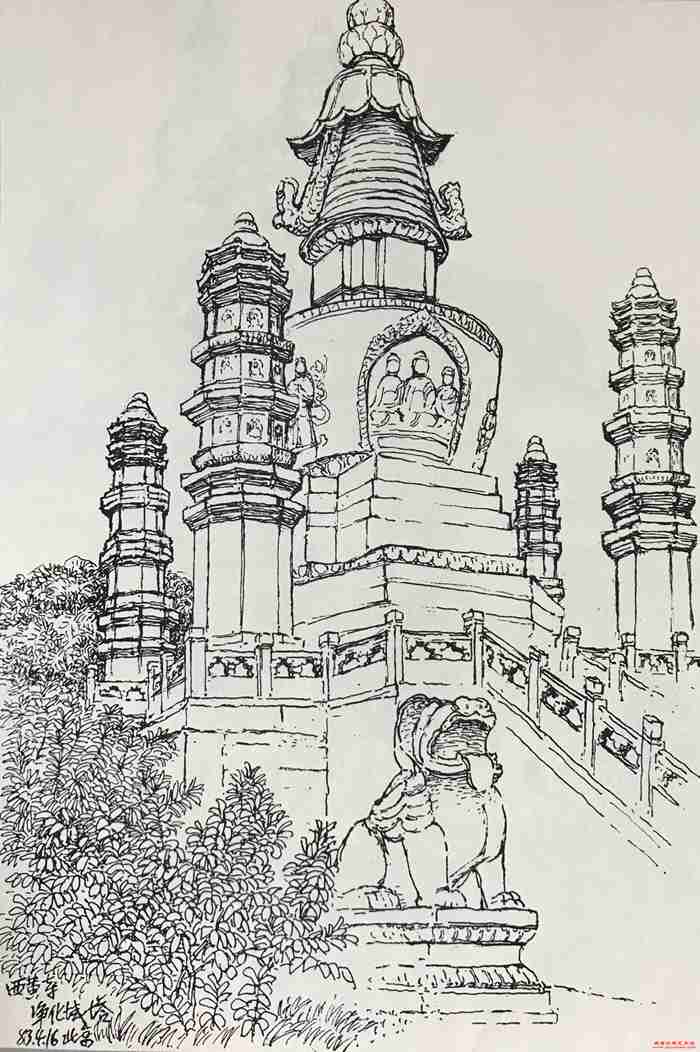

经过几十年如一日的不懈积累,焦先生将这些写生画稿按类别悉心划分,其中不乏诸多精品之作发表于各类期刊之上,如《中华之楼》《中华之塔》《中华之亭》《中华之洞》《中华之泉》等系列作品。这些作品犹如一扇扇窗口,让读者得以透过焦老师的笔触,领略到祖国各地建筑景观的独特魅力。此后,出版社更是慧眼识珠,将这些珍贵的作品集结成册,出版了《画中览胜》《中国之塔》《中华胜境》等写生画册。尤为值得一提的是,每一幅画都配有详尽的建筑年代、历史沿革以及逸闻趣事等介绍,图文并茂,相得益彰,宛如一位知识渊博的导游,引领读者穿越时空,探寻历史的脉络,感受文化的底蕴,为广大读者呈现了一场丰盛的视觉与文化盛宴。

徐霞客以生动细腻的游记为后世之人展现了祖国山河的壮丽画卷,而焦俊华先生则凭借手中的画笔写生作画,启迪后人。一个仗剑天涯,用文字记录旅途见闻;一个恃笔纵横,以绘画描绘山河风貌。二者虽方式不同,但出发点与落脚点却惊人地一致,皆是出于对祖国壮美江山的深深热爱与由衷赞美,实乃有异曲同工、殊途同归之妙。也正因如此,焦老被人们亲切地誉为“当代徐霞客”,这一称号,他当之无愧。

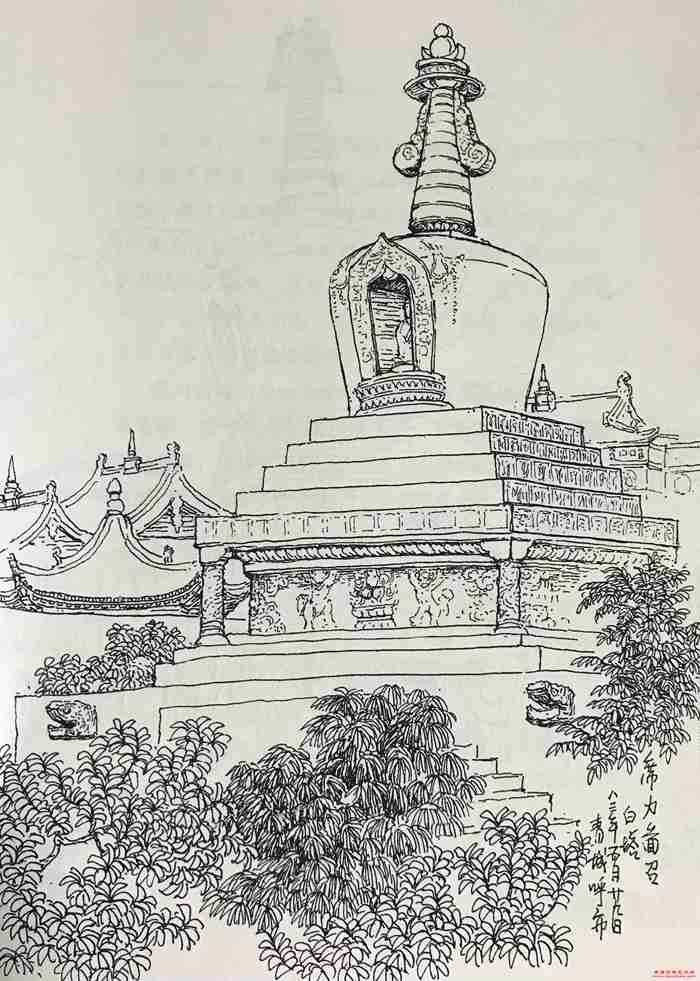

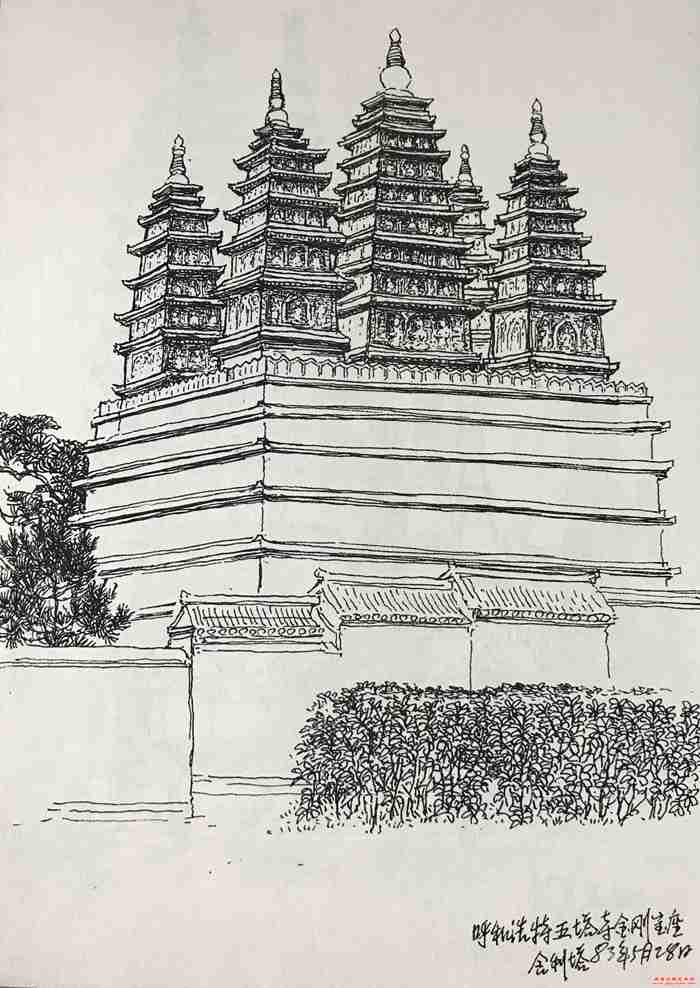

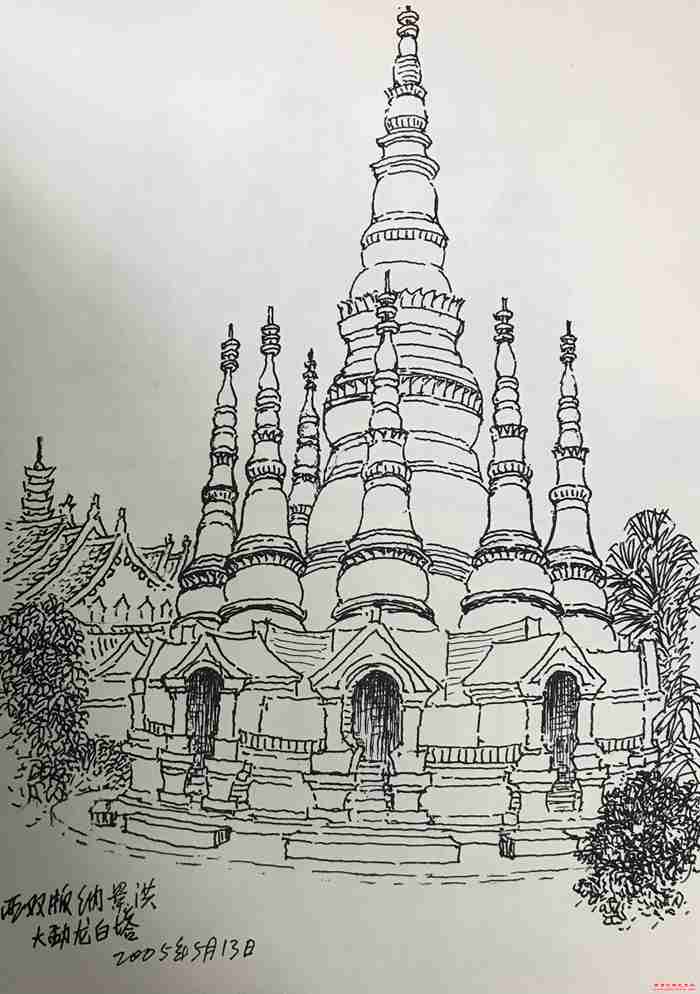

焦先生的写生作品大多采用钢笔这一工具,看似简单质朴,实则蕴含着独特的艺术魅力与深厚的创作智慧。钢笔写生,其难度不言而喻。与水墨丹青不同,它仅仅依靠线条的勾勒描绘,没有色彩的渲染辅助,只能凭借黑白之间的巧妙搭配、虚实的相生相依,将眼前所见的景物栩栩如生地凝于笔端,跃然纸上。然而,焦老师却凭借着自己精湛的技艺,将这一挑战转化为独特的艺术风格。

焦先生素来以绘画透视技法的精湛运用而著称。在写生过程中,他别具一格地采用移动视点的作画方法,宛如一位神奇的魔法师,巧妙地删除景物中的繁杂琐碎部分,排除视线中的障碍,将景物的主体与特征鲜明地凸显出来。观赏他的作品,观者仿佛身临其境,能够真切地感受到画中景物的气息与温度,这无疑是他深厚绘画功力的有力见证。

以《中国之塔》这一作品为例,焦先生笔下的每一座塔都仿佛被赋予了生命与灵魂。从古老的砖石结构到精美的木质楼阁式塔,他通过细腻而精准的线条,将塔的挺拔身姿、独特的建筑细节以及历经岁月沉淀的沧桑质感完美地呈现出来。画面中的线条或刚劲有力,勾勒出塔的轮廓与结构;或轻柔流畅,描绘出塔身上的装饰纹理。在黑白灰的世界里,焦先生运用疏密有致的线条排列,营造出丰富的层次感与立体感,使观者仿佛能够触摸到塔的质感,听到塔铃在风中摇曳的清脆声响。

焦俊华教授的《中国之塔》等作品,不仅仅是一幅幅绘画作品,更是一部部用线条书写的建筑史诗,是他对祖国山河热爱之情的凝聚与升华。他以笔为剑,以画为刃,斩断岁月的尘封,将祖国各地的塔文化瑰宝呈现在世人面前,让我们在欣赏艺术之美的同时,也感受到了中华传统文化的博大精深与无穷魅力。在他的作品中,我们看到了一位艺术家对传统的坚守、对技艺的磨砺以及对祖国山河的无限眷恋与深情厚意,也为后来的艺术创作者们树立了一座不朽的精神丰碑,激励着更多的人投身于艺术创作的海洋,用自己的方式描绘祖国的壮美山河,传承和弘扬中华民族优秀的传统文化。

来源:天津文学艺术网