程骞说砚:歙砚的故事(图)

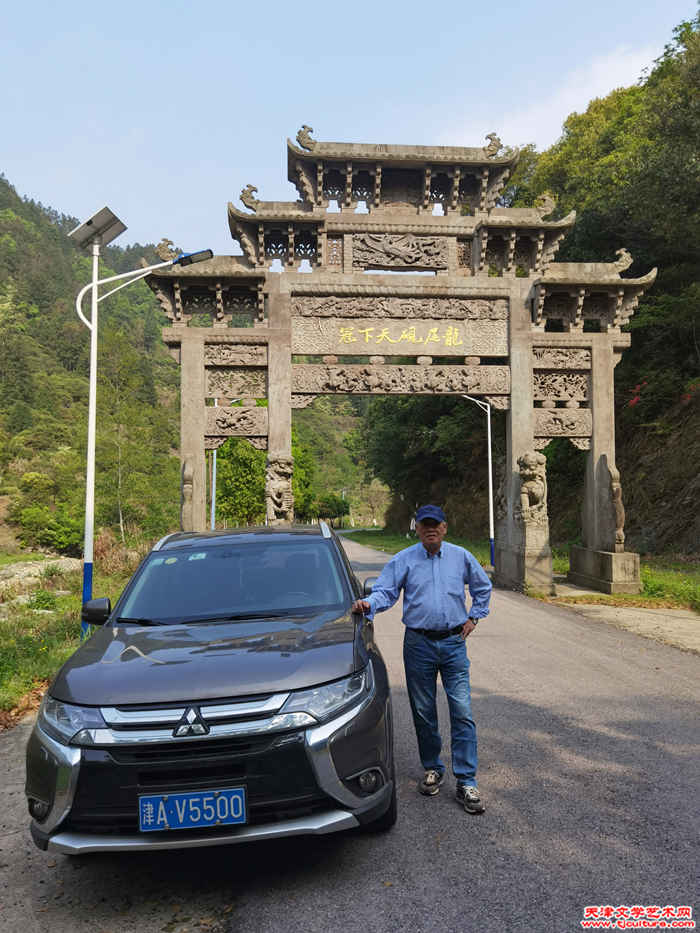

程骞2022年探访歙砚发源地:婺源县砚山村

天津文学艺术网讯:(高蕴辉报道) 砚史文化研究学者程骞:说起歙砚的故事,就不能不先说起两个人:一个是唐代开元年间的婺源猎人叶氏,一个是五代南唐时的后主李煜。

北宋时曾在婺源任县令的文人唐积,在其所著的《歙州砚谱》一书中介绍了歙砚的源起:“婺源砚在唐开元中,猎人叶氏逐兽至长城里,见叠石如城曐状,莹洁可爱,因携以归,刊粗成砚,温润大过端溪。后数世叶氏诸孙持以与令,令爱之,访得匠手断为砚,由是山下始传。至南唐元宗,精意翰墨,歙守又献砚,并蒸砚工李少微,国主嘉之,擢为砚官。”

(宋代采石坑残留的砚石)

这是关于歙砚起源的最早记述,歙石在唐代开元年间(公元714年—741年)被猎人叶氏在龙尾山中发现,便以石为砚,直到200年后在五代南唐(公元937年—975年)才由叶氏后代子孙把歙石交给婺源县令并琢刻成砚。后来又由歙州太守将歙砚和制砚工匠献给南唐国主李璟。李璟非常喜爱,并把制砚匠人汪少微赐以国姓为李少微,命其为九品砚务官,专事制砚,这也是中国历史上第一个专门从事制砚的官职。李璟之后的南唐后主李煜,又把歙砚与澄心堂纸和李廷珪制的墨并称为天下之冠,从此歙砚开始名扬天下。

(五代宋初时制箕形歙砚)

(宋代箕形歙砚)

(宋代抄手形歙砚)

歙砚又称为婺源砚和龙尾砚,是因为歙石最初是产自婺源的龙尾山,因婺源县在隋唐时属歙州管辖,故而称为歙砚。歙石在南唐和宋代的采石坑,包括著名的眉子坑、罗纹坑、水舷坑、金星坑、水蕨坑和叶九坑等等,都在龙尾山下的芙蓉溪旁,现在的婺源县溪头乡砚山村的村口处,彼此相距不远。后来歙砚的名声越来越大,特别是在宋代列入天下四大名砚之列,广受文人学者和书画家喜爱,苏轼和米芾等人都诗文赞颂有嘉,宋代成为歙砚制作发展的高峰期,到南宋时又被定为每年向朝廷进贡的“新安四宝”之一。由于歙石被大量过度开采,到南宋末年时连找到一块五寸大小的砚石都不容易。在元代时由于滥采造成采石坑塌陷,因砚石缺少而琢砚者渐稀少。从元末到清初,歙石都没有规模开采的记录,直到清乾隆年间才有一次因“进贡”的开采记录。

(宋代云头池黑龙尾石歙砚,黑龙尾石在南宋末年已绝采。)

(元代耶律楚材铭歙砚,耶律楚材晚号雲中玉泉老人,为契丹贵族,蒙元初期最著名的政治家。)

(元代立体雕卧狮形歙砚)

(元代莲池抄手形歙砚)

歙砚石质极温润,发墨如油,又以独特的石品著称,各种罗纹、眉子纹和鱼子纹有数十种之多,石中的金星、金晕、银星、银晕和彩带、玉带也非常著名。匠人制砚更是充分利用每块砚石中不同的石品特色取形琢砚,逐渐形成上千年历史传承的制砚流派:以浅雕著称的徽工制艺。制砚的样式更是丰富多彩,仅北宋唐积的《歙州砚谱》中就收录了40种砚式。

(清末民初时箕形歙砚)

当一块石头身上承载了上千年的历史文化积淀,又被历朝历代赋予了海量的诗词文章赞颂,并被历代工匠巧夺天工的制作技艺琢以成器,那它就不再是块石头,而是民族文化的瑰宝,值得后代子孙永宝,世代传承。

点击链接 继续欣赏

来源:天津文学艺术网