于月辰铅笔画《桥. 水.城市》寻踪故土厚重的历史文化(组图二)

天津文学艺术网讯:(高蕴辉报道、于月辰图文)红桥,地处九河下稍、海河源头,是天津城市起源的地方。在大运河成功申遗和大运河国家文化公园建设启动的日子里,作者用包含深情的画笔描绘故里建筑和人们生活,探寻悠悠岁月的历史人文,见证大运河对红桥兴盛的重要作用,憧憬大运河复兴带给家乡的无限活力。

二 卫水映秀

南运河、北运河、子牙河纵横贯通区境。元至明清,水运繁盛达数百年。尤其是近城的南运河(史称卫河、御河),更是浮梁弛渡,万艘连樯。从早于“虎门销烟”之地的教军场,到“人名文盛”第一地的水西庄,再到“冠盖相望,轮蹄若织”的钞关浮桥,南运河两岸,以其秀美的风光、丰富的历史,尽显了天津“赛淮安” “小扬州”,形胜繁华的运河城市景象。

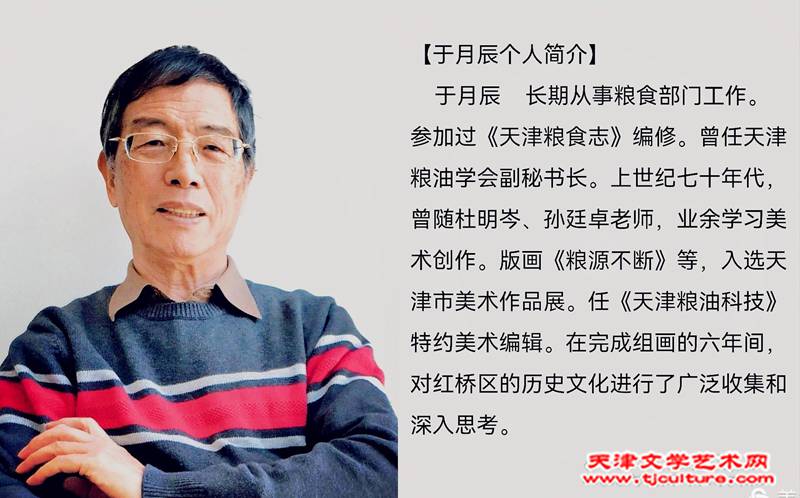

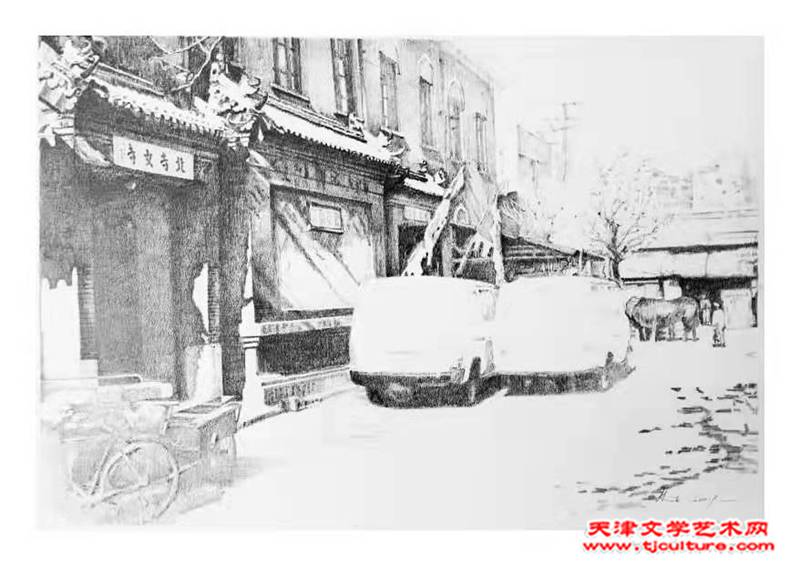

于月辰铅笔画《教军场大街》

明弘治年间,教军场由卫城东南移于西门外。清康熙十三年(1674)重修。同治年间,因火药贮存不慎,被焚。重修后为直隶总督阅兵的地方。鸦片战争前,天津是北方最大的鸦片走私口岸。道光十八年(1838)仅从大沽口外“金广兴”号一船,既查获烟土131536两,所查烟土连同烟具于教军场尽数销毁。教军场为林则徐虎门销烟之前全国最大的销烟场所。教军场大街约形成于光绪十五年(1889)。

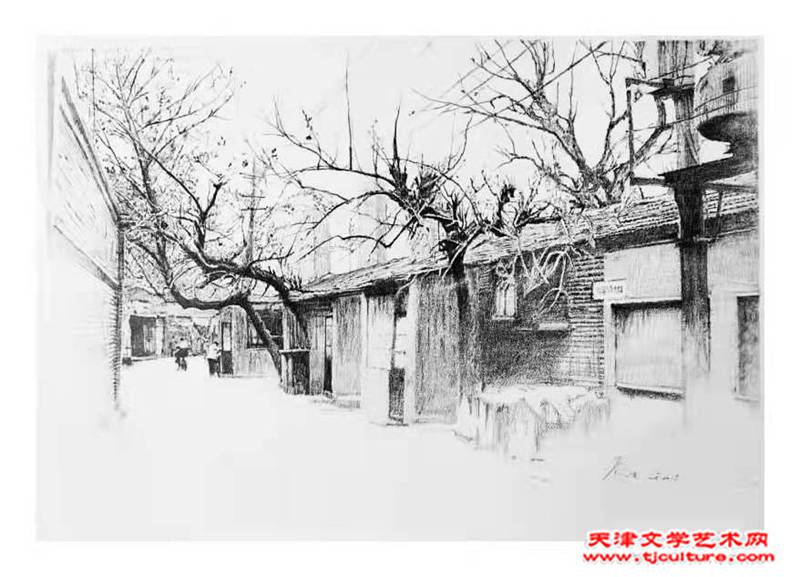

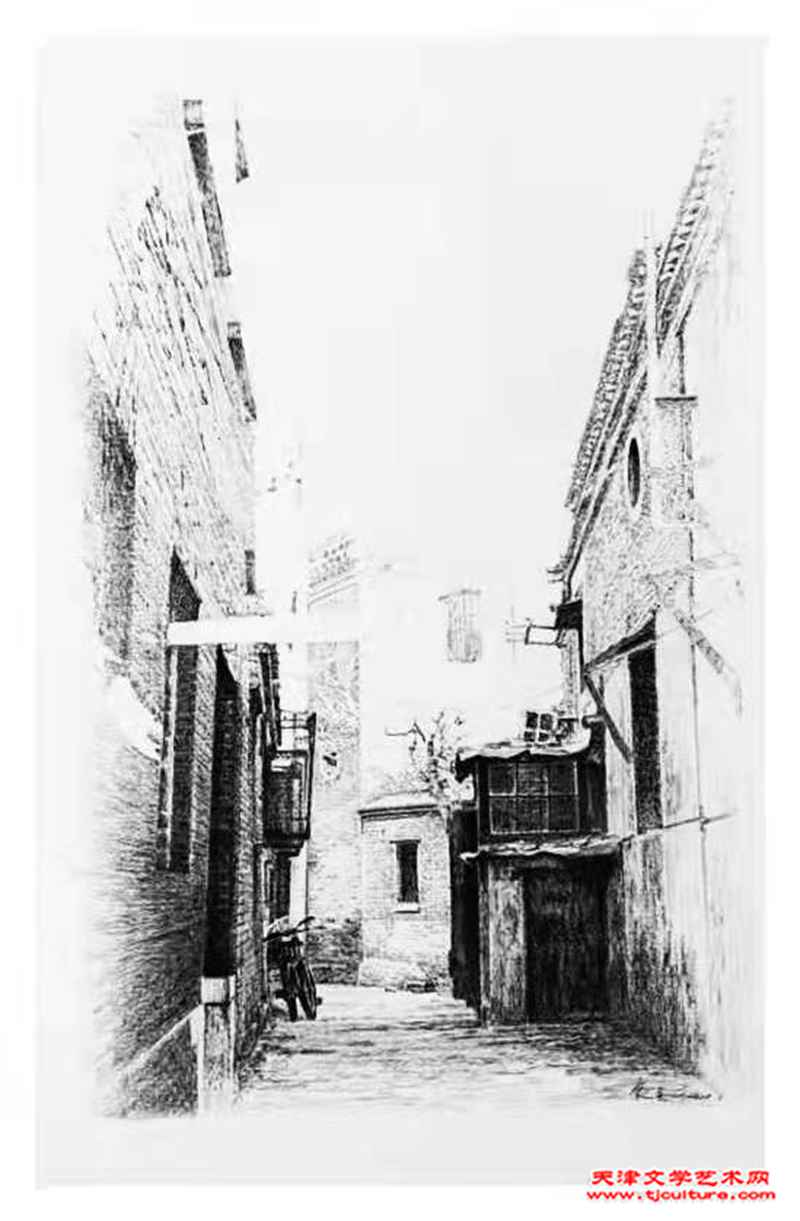

于月辰铅笔画《青龙庙胡同》

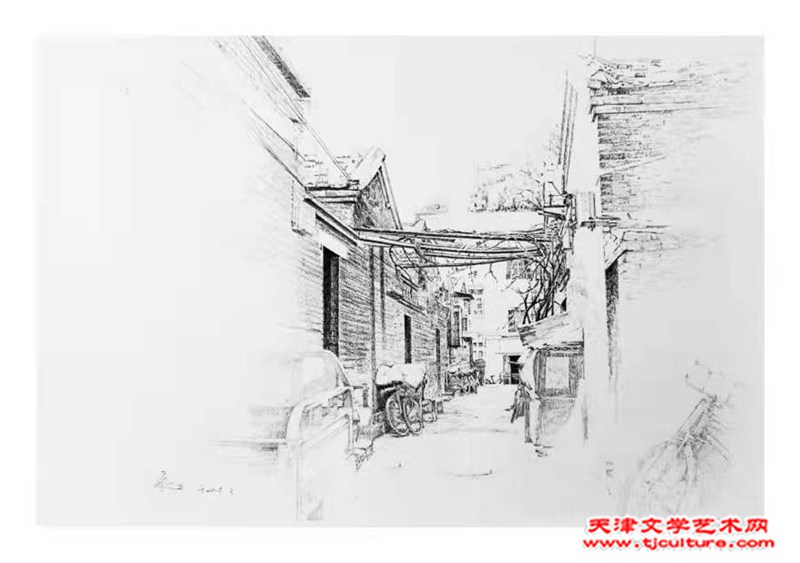

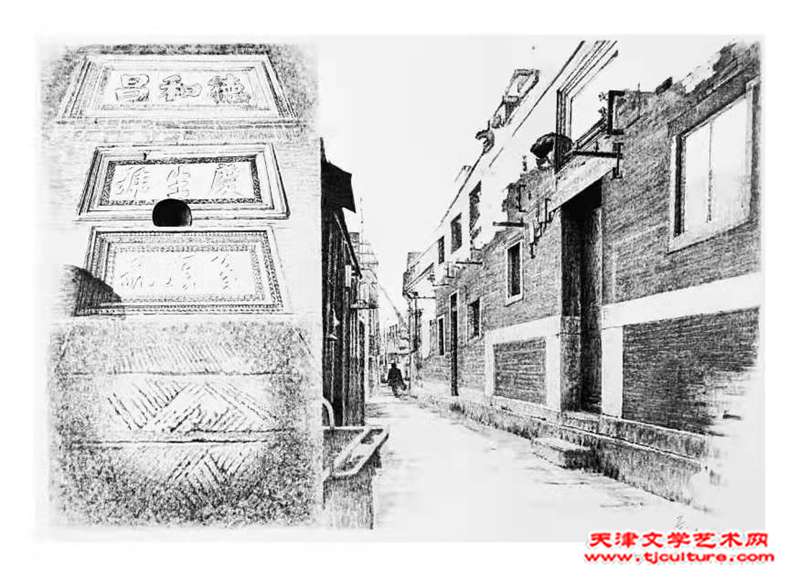

于月辰铅笔画《宝义里》

水西庄,天津高雅风俗文化的渊薮。始建于清雍正元年(1723),同治年间(1862-1875)园林日颓。光绪二十七年(1901)济安自来水公司用地建厂。水西庄文化是天津重要的标志性文化,“关系着政治、经济、文化建设、文化创作等等众多方面的大事……”。青龙庙胡同,乾隆四十六年(1781)前后建,因胡同内有青龙庙而得名。宝义里,1912年前后建。青龙庙、宝义里近距离地见证了水西庄由盛及衰的历史过程。

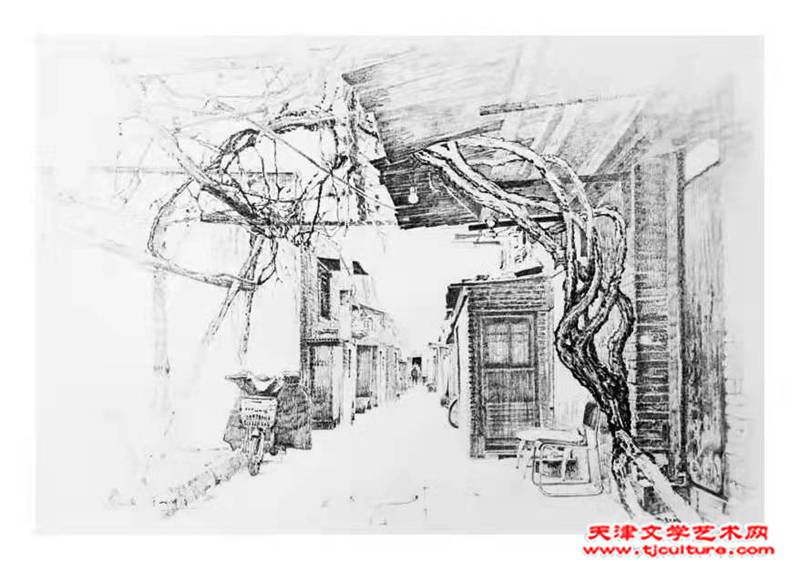

于月辰铅笔画《邵公庄后大道》

水西庄一带多私家园林,文化气息浓郁。旁有著名的“浣花村”,隔河与“艳雪楼”(俗称“佟家楼”,清康熙年间建,今邵公庄)相望。这里是诗人佟鋐的别墅,也是清初南北士人相聚的地方,水西庄风雅的主持者查为仁与佟鋐私交甚密,多有诗词唱和。陈珍《夏日游-柳园艳雪楼水西庄》诗云:“柴门西对水西庄,墙内花枝明夕阳。花本无心风解意,向人吹得十分香。”

于月辰铅笔画《大伙巷》 大丰路北口

福星面粉厂,始建于1919年,初名福星面粉股份有限公司。其前身为清光绪三十二年(1906)创设的涌源机器磨面有限公司。上千年来,面粉一直沿用畜力石磨生产方式。咸丰十年(1860)天津开埠,“洋面”在惠及民众的同时也掠夺了中国市场。光绪四年(1878),原海关道台朱其昂在天津紫竹林创办了贻来牟机器磨坊,成为中国近代第一家使用动力机器生产小麦粉的民族企业。涌源是贻来牟唯一分号。

于月辰铅笔画《大丰后胡同》

水运是最为悠久的运输方式,成本低、运量大,且能满足面粉业用水需求。1919、1920、1920年,福星、大丰和民丰三个大型面粉公司相继在西集粮食市场东侧的南运河两岸建成。大丰(后称寿丰)几经改组,到上世纪30年代,所产“桃牌”面粉销量占到了天津面粉总销量的一半以上。南运河面粉企业的聚集,使天津成为华北地区重要的面粉生产基地。

于月辰铅笔画《药王庙前街》

清真北寺,坐落于小伙巷与大伙巷之间,原址为明代贮存贡盐的“皇盐厂”。漕运既运粮也运盐。随着“漕退海进”和长芦盐的兴起,存在了二百年的皇盐厂于清顺康年间(1638-1722)撤销,遂建起民居和清真寺。同治二年(1863)清真北寺大修。第二次鸦片战争中,天津人民英勇抗击英俄侵略军。城破之际,清真北寺以“不拜鬼神无义和团”为由,保护了城里来这里避难的汉族民众,使同胞免遭侵略军屠戮。

于月辰铅笔画《团结桥》 赵家场大街

明末清初,近城南运河段有大伙巷、赵家场(今团结桥)和北大关等渡口5处,尤以北大关(钞关)渡最负盛名。清康熙五十五年(1716)钞关渡改为浮桥。昔日津门八景之一的“浮梁驰渡”,既指钞关浮桥车马杂沓、人声鼎沸,船只密布、往来如梭的壮丽景象。光绪十四年(1888)建造的天津最早的开启式铁桥,于1917年移建钞关浮桥处。浮桥移至大伙巷渡,称大丰浮桥。北大关渡是通京师官道的首渡,大伙巷、赵家场渡则是老城西北通往大红桥的重要通道。

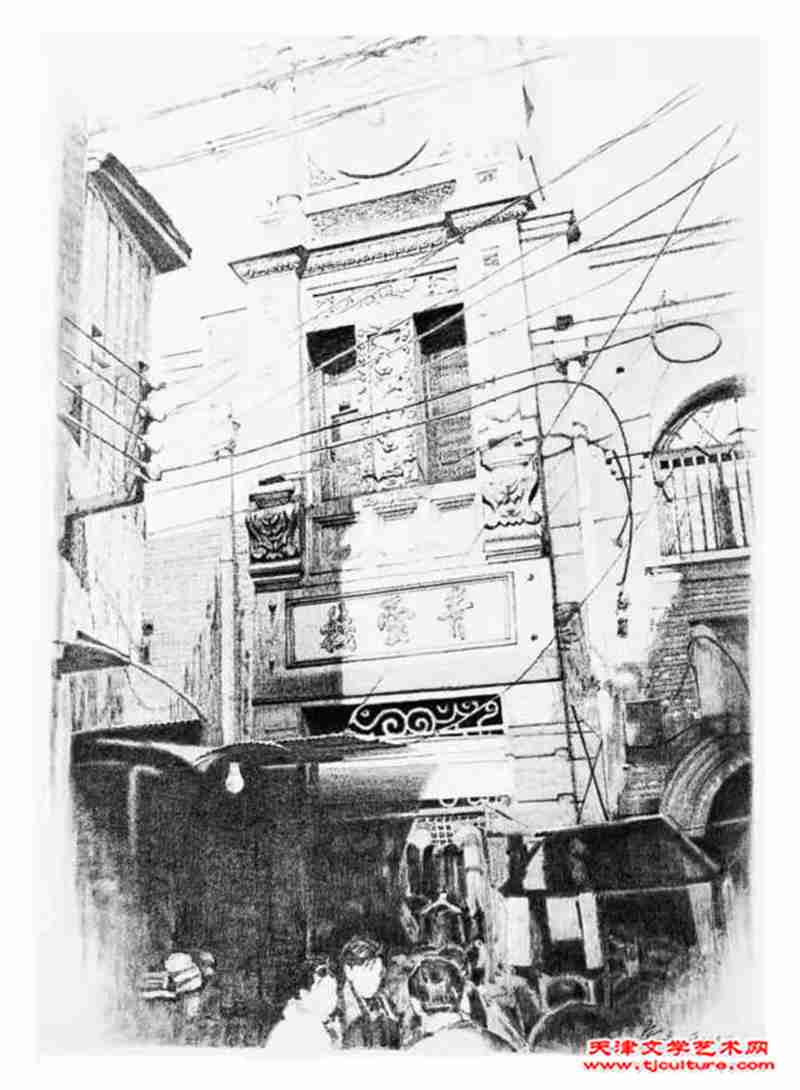

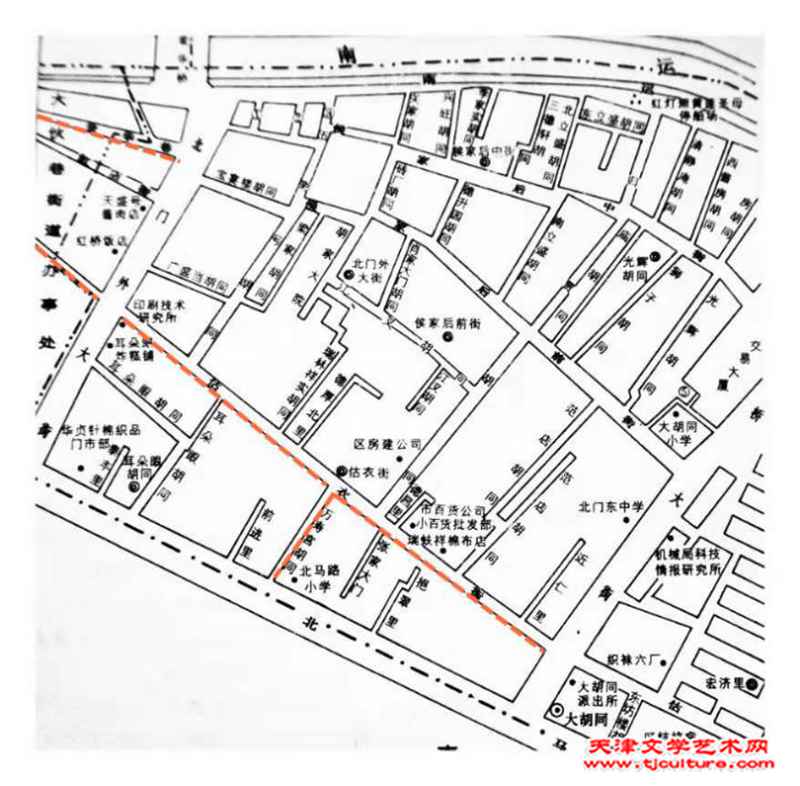

于月辰铅笔画《金华巷》 小洋货街

当年,天津有两条小洋货街,一条靠近北大关,另一条在东门外东浮桥南。清代,天津诗人崔旭(与梅成栋并称“燕南二俊”)咏北门外小洋货街:“百宝都从海舶来,玻璃大镜比门排,荷兰琐袱(一种毛织品的名称)西番锦,怪怪奇奇洋货街”,可见彼时天津商业活动的广阔。因重名,1982年北门外小洋货街以临近金华桥更今名。这里还曾开设有天津第一家民信局“巨兴杜记民信局”,先于大清邮政。

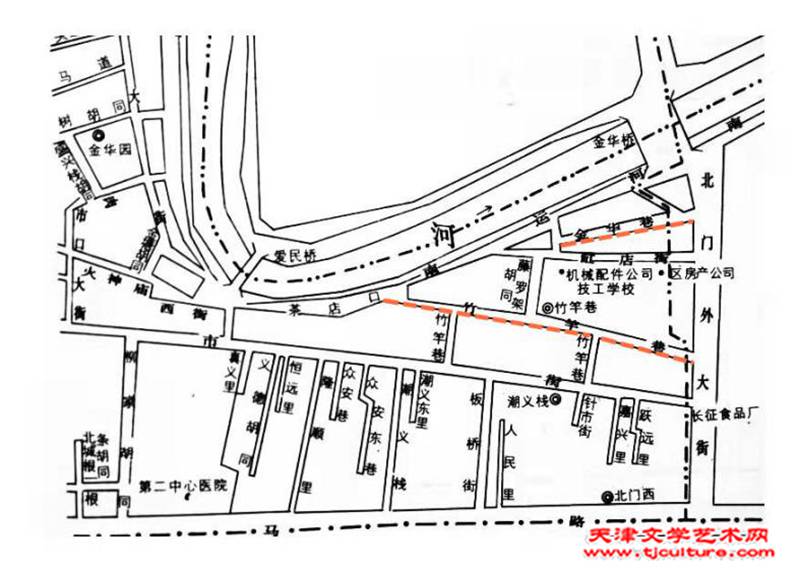

于月辰铅笔画《竹竿巷》

竹竿巷,清乾隆三年(1738)前后形成。这里商号货栈、钱庄会馆麇集,与针市街、估衣街、锅店街、侯家后构成了胪列都会城市诸多要素的繁华街区。竹竿巷西口是运河码头,成巷、得名均缘于南来的竹子在巷口卸船。巷的两侧多四合院及旧式小二楼,配以石板小道,建筑颇具江南水乡风格。德记竹竿店是这里的老字号;天津八大家的正兴德,乾隆初在此创业;二十余家棉纱庄集聚小巷,其商品行销三北;创办于清嘉庆年间的八大家卞家的隆顺号仁记在巷的中段;精武英豪霍元甲初结义士的怀庆药栈也在这条巷子里。

于月辰铅笔画《万寿宫胡同 》

南运河和南北官道在金华桥头作十字交叉。明代这里是天津商货北码头和商业中心,清代中叶,北门外已是“商旅辐辏,屋瓦鳞次”,成为津门第一繁华区。估衣街(码头东街)在这里形成最早也最为著名。明崇祯年间(1628-1644)李继贞巡抚天津,大兴水田被天津人崇祀,在估衣街建李公祠。入清,改为万寿宫。每值元旦或皇帝寿辰,天津的官吏要到这里祝贺。李公祠是红桥境内存留时间最久的公祠建筑。

(街巷图-水西庄地区)

(街巷图-针市街地区)

(街巷图-估衣街地区)

点击欣赏:

敬请关注:

于月辰铅笔画(组图三)古刹文昌

来源:天津文学艺术网