夏日赏扇纳清凉 (组图二)

张长勇、姜维群、高蕴辉 探讨扇画

天津文学艺术网讯:(高蕴辉报道)夏日赏扇纳清凉,尺幅毫端觅新风。本期我们邀请了著名学者姜维群先生做客《夏日赏扇》栏目,继续介绍中国扇子的历史,姜维群先生《二说中国扇史》 羽扇和植物叶扇孰为先。

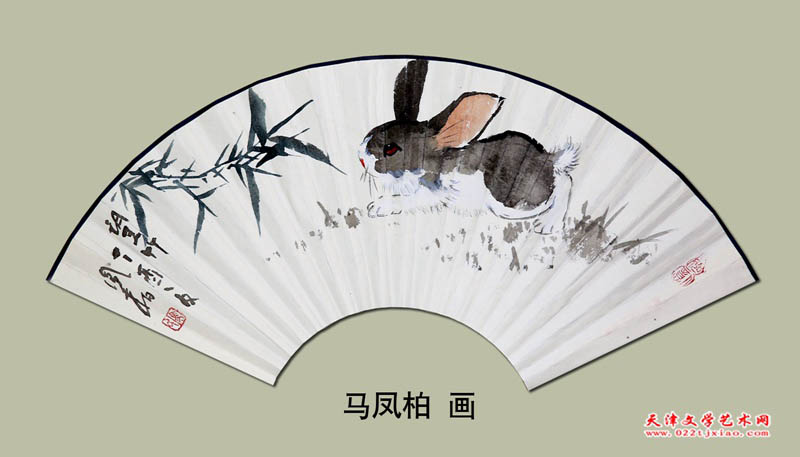

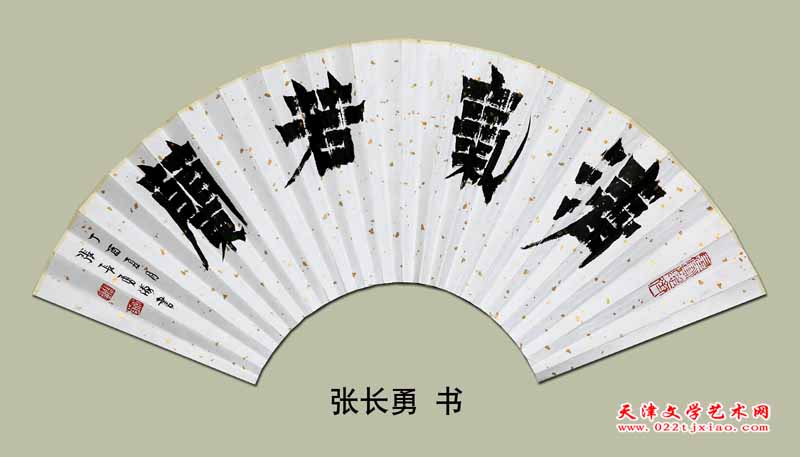

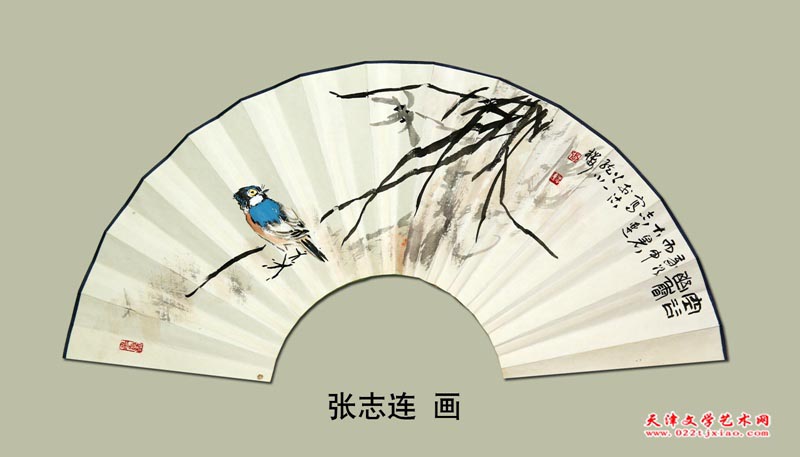

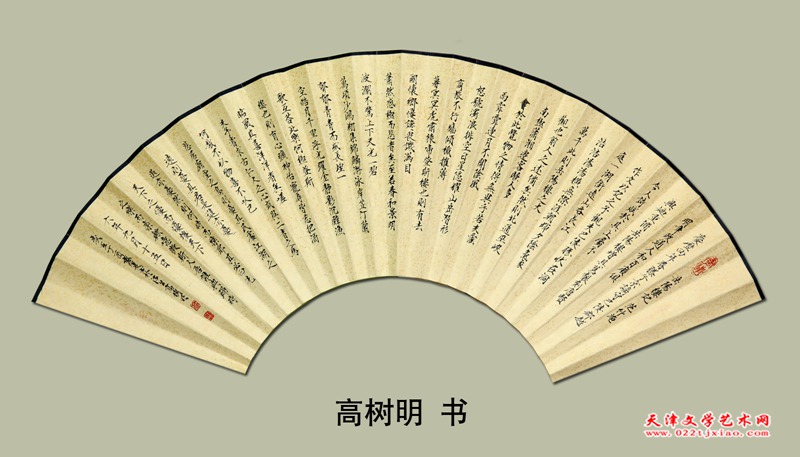

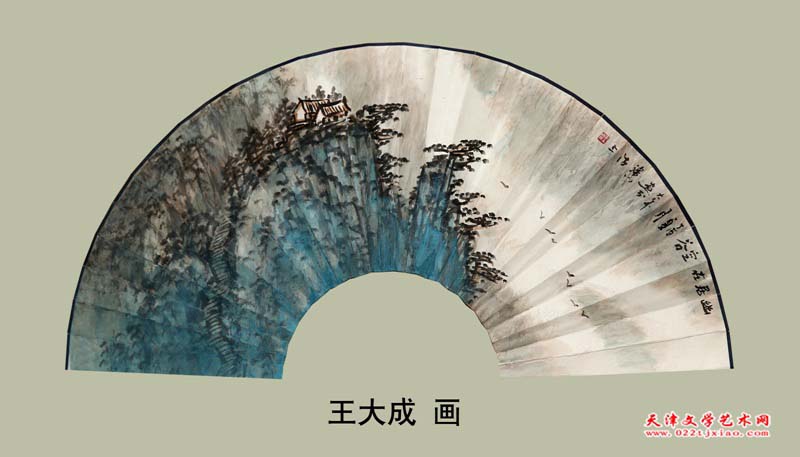

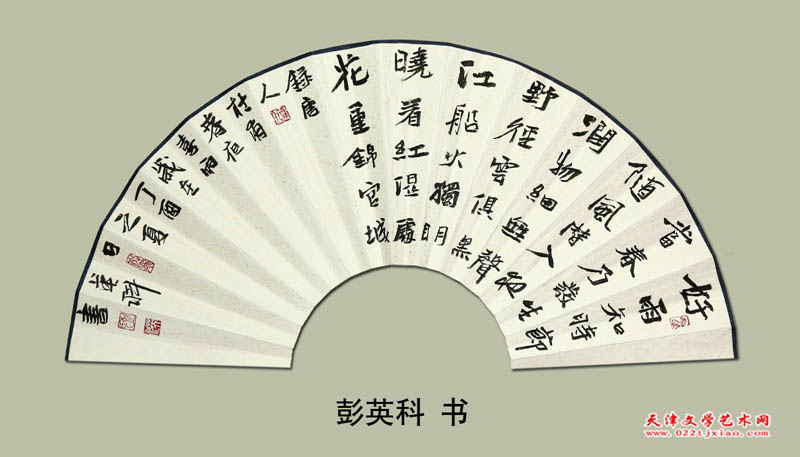

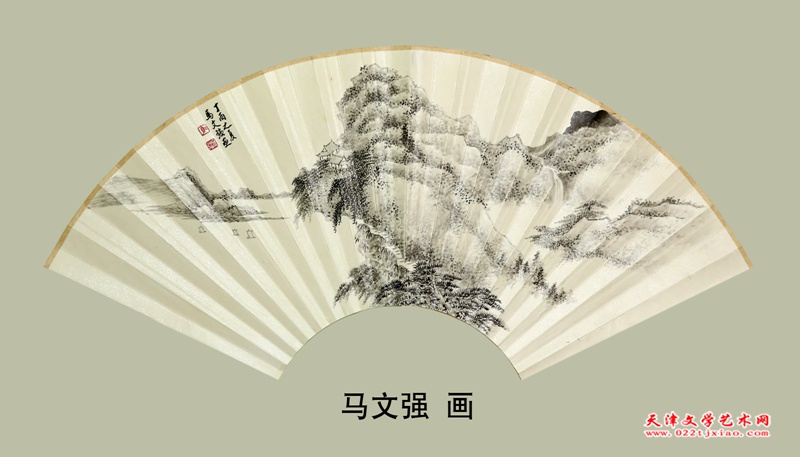

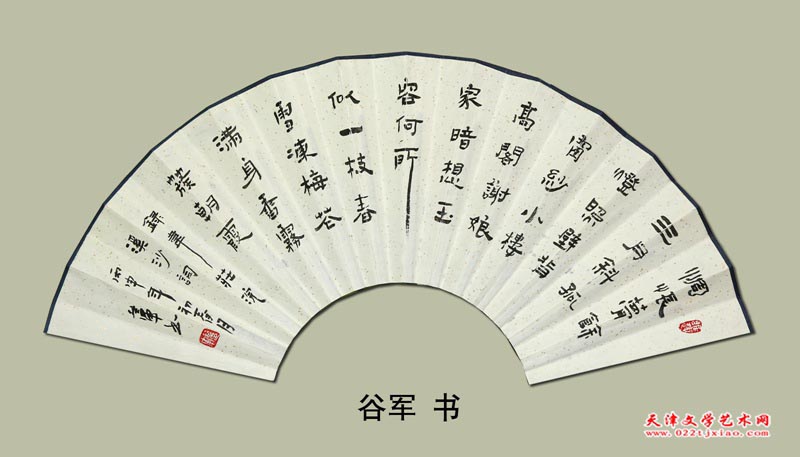

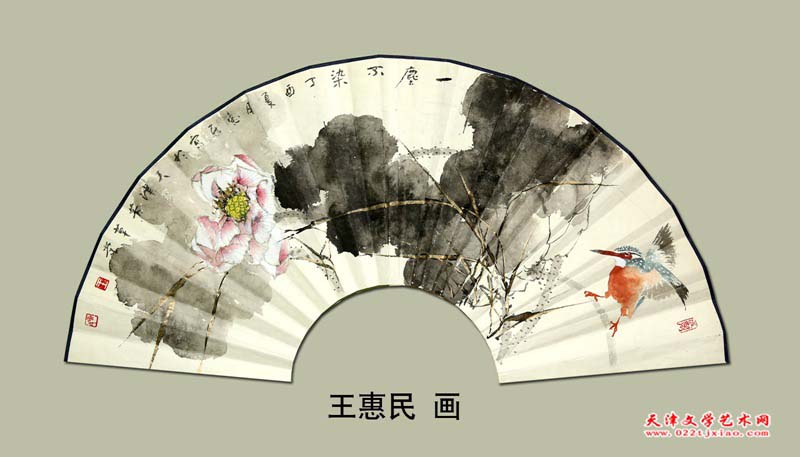

本期推荐了:张长勇、张志连、马魏华、马文强、高树明、王惠民、彭英科、王大成、谷军、马凤柏等艺术家的精品佳作与朋友们分享,给您送去艺术气息的丝丝清爽,与友共赏。

姜维群《二说中国扇史》

羽扇和植物叶扇孰为先

说到中国的历史久远,羽扇可以作为典型之物来说。我国的羽扇记载最早,如晋代人崔豹的《古今注》中对此作了诠释,“舜广试听,求贤人以自辅,作五明扇。”五明扇就是用雉鸡的羽毛做成扇,装饰在车上,不是后来摇扇拂暑之扇,所以崔豹又说,“羽扇之制,取自殷高宗”。殷代的高宗武丁距今已有4000年,那时的羽扇完全是礼仪、仪仗之用,既是示威严庄肃,同时又是障尘蔽日的工具。正因为那时的扇用羽毛做成,后来扇字是由一个户字一个羽字组成。《宋史·仪卫志》上说:“古者扇翣,皆编次雉羽或尾为之,故于文从羽”。

是不是说羽扇是最先出现, 羽扇早于植物叶(蒲葵扇)扇呢?其实不然,孔子《论语·述而》中有这样的句子:“饭疏食饮水,曲肱而枕之,乐亦在其中矣。”是说吃粗粮喝冷水,弯着胳膊当成枕头,很快乐的。这里面有一个就地取材的问题,借助天然的在身边的东西为我所用,这是人智慧的体现,譬如说扇子。

相信扇子的雏形就像枕着胳膊、用石块土块垫着脑袋当枕头一样,是顺手而为的事。设想当年的穴居还是后来的屋居,通风条件不好,夏天必然燥热,此时顺手拿起一片大树叶扇一扇,立刻凉风来袭。于是只要用形体薄且大且轻的竹箨木叶,只要在眼前扇动就会产生风,这本来是顺手而为。这些随热随扇,用后随手抛掉的举动,所以不会有什么记载。

然而羽扇就不同了,羽扇的滥觞源自礼仪,是国家级的仪仗之事,必然著之于史册。两千年前的《小尔雅·广服》中记:“大扇谓之翣。”《古今注》中解释说:“雏尾扇……用制以为王后夫人之车服。辇车为翣,即缉雏尾为扇翣,以障翳风尘也。”羽扇成为周朝的礼仪制度,能不载入正史吗?然而作为老百姓顺手而为的扇风工具,虽有扇之用,而无扇之形,所以也没有人承认那就是扇子。

被记载的羽扇确切的记载是出自殷周之时,也就是说羽扇在四五千年前就出现了,是作为王权和贵族权力的象征,也是一种礼仪的昭示。宫廷用扇称之为掌扇、障扇、长扇、仪仗扇等,这些在古代的壁画中都有体现,但作为植物叶扇来说,竹木、麦秆、蒲草、藤等都可以制成扇子。天生长成扇形的植物,如蒲葵树叶成为后世永远的天然制扇材料。

蒲葵扇民间又称芭蕉扇,千万不要以为芭蕉叶也可以制扇,蒲扇之谓因为这扇子是蒲葵树树叶制成的,芭蕉扇之名是把芭蕉树树叶的形状借过来的称谓。因为芭蕉叶形状很好看,弯曲有度,形状别致,人们把扇子加工成芭蕉叶的形状,就像我们常吃的枇杷果,因为乐器琵琶借助了枇杷果的形状,所以就称之为“琵琶”,读音相同。为区别植物的枇杷,乐器的琵琶用“双玉”放其上表示琴音。

芭蕉扇就是蒲扇,这种把芭蕉扇误为芭蕉叶源自《西游记》。大家都知道唐僧西天取经经过火焰山,整座山大火熊熊,百里之内五人烟无鸟兽,寸草不生。世界上的事都有对立统一的一面,有矛就有盾,有热就有凉,于是火焰山的对立面是芭蕉扇。芭蕉扇是一个风力巨大,可以扇灭山火的神扇,连环画和电视剧里芭蕉扇就是一片芭蕉树叶,给扇子家族增加了几分神秘,也给芭蕉扇增加了几多误读。在这里可以郑重的说,芭蕉叶不可以做扇子,做扇子的是蒲葵叶。

但这也给人一个启示,扇子是用来引风扇风的,用纸片用大的树叶都可以借来扇凉。但专用的而且扇风方便且省力的植物叶片唯有蒲葵最佳。天下的蒲葵叶属中国广东新会地区最好,由于地处亚热带,其叶一年可以收割四次,产量没问题。1958年郭沫若曾参观广东新会葵扇工厂,曾命笔写下这样的话:“清凉世界,出自手中。精逾鬼斧,巧夺天工。飞遍寰宇,压倒西风。”那年月,政治弦绷得紧,这么一个很闲适的话题,也赋予“东风压倒西风”的政治色彩。再扯一点远的,新会是清末变法维新的领袖人物梁启超的故乡。

虽然如此,羽扇的历史,文字记载上的历史要早于植物叶扇,晚明的文人,文征明的四世孙文震亨著有《长物志》一书。其中有一条目谈到扇子,他说:“扇。羽扇最古,然得古团扇雕漆柄为上,乃佳”。“羽扇最古”这个观点广被后世接受。

点击链接 继续欣赏

来源:天津文学艺术网