美人图 ——与著名画家彭连熙谈国画人物艺术(图)

李盟专访著名画家彭连熙先生

天津文学艺术网讯:(李盟专访)“她来了,眉如远山,双鬓似蝉翼般轻薄,一身衣裙或锦绣绚烂,或轻纱薄罗,发上花翅微颤;流苏轻晃,配着悄荡不已的长佩、裙带、锦帕、荷包……眼前人如云中仙影一般变幻缥缈。她走过,身后留下悠长香气余韵,还有渐渐远去的佩声,每一声都牵引着你的灵魂,仿佛你的心追随而去。还在惊艳中没有回过神,却又看到,她行经的路上留下两行白色莲花纹——从她鞋底洒下香氛粉印就的花纹!”

——题记《美人图》

古已有说“画家人物最难,而美人为尤难。绮罗珠翠,写入丹青易俗,故鲜有此技名其家者。”彭连熙先生却以人物画,尤其以数量惊人的“美人图”成为当今画坛佼佼者!

怀着探寻之心,于甲辰岁末腊八节日走进翠屏山脚下著名画家彭连熙先生的画室,这个诞生无数经典国画艺术人物,特别是让众多历史人物,神话传说以及古典美人在此复活的艺术之地。

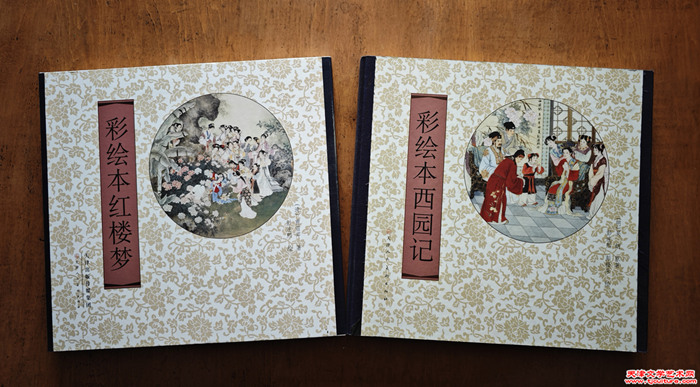

可以说在物质和精神生活双双匮乏的时期,我们是看着连环画长大的一代,唯美的画面与简洁的文字带给人丰富的精神慰藉与无限的想象空间。在那时,彭连熙先生的鼎鼎大名也早已耳熟能详。最早知道的就是他以四大名著之一《红楼梦》主题创作的连环画及系列作品,引导着笔者在十几岁时就捧起大部头的原著津津有味阅读,如今走上文学创作之路于此不无关系。无法想象,一个画家的艺术作品能引领多少艺术爱好者走上自己的梦想之路。

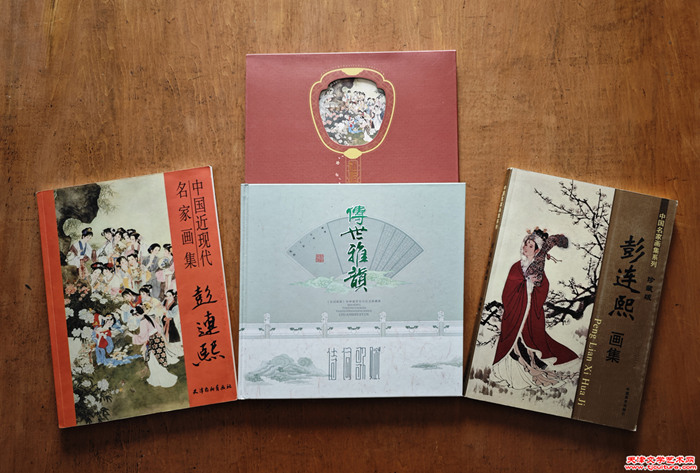

如今面对他近六十年来的丰硕艺术成果:出版五十多本绘画作品集、线描教材、连环画、插图等以及精美的国画作品不胜枚举,尤其是他以画笔铸就的美轮美奂的“女儿国”中千姿百态、尽态极妍的“美人”叹为观止。

一、一入红楼画梦痴

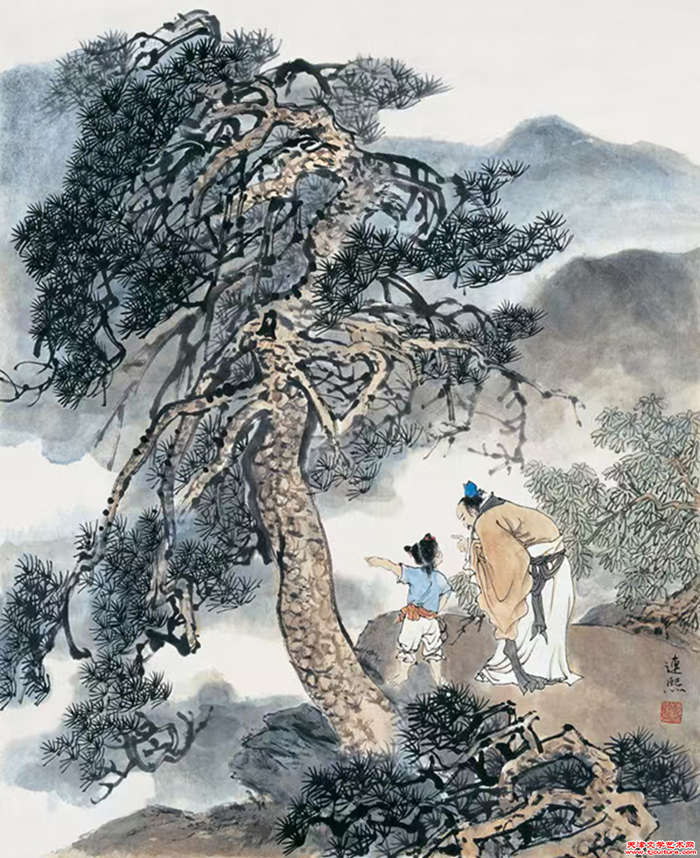

中国绘画有着悠久历史,绘画题材的丰富性与技法的多样化也让后学者能择优而选。先生出身书香世家,父母藏书甚富,爱好广泛的母亲常带他观影听戏,舅舅从事绘画,小小年纪就初探艺术的瑰奇。从家中的年画、连环画的观赏到在水泥地的涂鸦,再到临摹《芥子园画谱》和家中所藏画册而立志报考美术院校,是他为自己规划的人生之路。命运捉弄,已被美院录取的先生却被文革风暴夺去了专业学习绘画的机会。绘画天赋使然,靠自学和进修学习绘画的他更珍惜得来不易的机会;幸运的是能追随津门大家孙其峰、杜滋龄、杨德树、陈冬至等名师学画,又得遇享誉全国的大儒吴玉如先生指导,读古书、习书法,打下扎实的绘画、书法基础,积淀深厚的文化底蕴。一个人的精神坐标如何定位,即决定他的人生深度和广度。

他紧紧扎根于民族的艺术土壤,从深入挖掘古典绘画传统技法入手:顾恺之、吴道子等名家的传神线条,如《八十七神仙卷》曾研究、临摩四遍;临摹工笔重彩人物画佳作,如周昉的《簪花仕女图》、张萱《捣练图》、顾闳中的《韩熙载夜宴图》等原作;孙位、陈老莲、唐寅、仇英、任伯年、冷枚、费晓楼、张大千、陈少梅等人物画无不涉猎,博采众长,取其精华。不管是线描,设色、开脸、敷彩等,如蜂酿蜜、如蚕吐丝般勤奋攻克临摹一关。持此执著精神,不仅锤炼出高超传统技艺,而且工笔人物作品多次获得国家级大奖且被中国美术馆等相关机构收藏;在上海静安希尔顿大酒店主厅的巨幅壁画《韩熙载夜宴图》的绘制中一展惊人的勇气和才华。他也广收博取民间工艺、年画等淳朴风格;融西方的绘画中造型、结构等一体,逐渐磨炼淘洗出自己独特的艺术风格。

这世界由男女共同构成,但在古代男尊女卑的社会,女性并没有获得应有的尊重和权力,这也使得她们置身利益之外,能保持水一样纯净和朴素。文人墨客多有赞美女性的诗歌,但以赞美女性容颜外貌,或女红本分、勤俭持家等基本美德。很少从女性角度出发去探寻她们的内心需求与精神渴望。在他们看来,绝代佳人应该风华绝代,一顾倾人城,再顾倾人国,花容月貌,声音之婉转,神韵之高洁,体态之婀娜,骨骼之晶莹,肌肤之胜雪,姿态之轻盈,心思之玲珑……总之要集宇宙万物之精华,日月山川之灵气。那时,女人只是男权社会的附属品。而真正芳名流传千古的定然是知识广博,思想透彻,英姿飒爽,敢爱敢恨,自由意志和独立人格的女子。

美人美在哪里?《幽梦影》云:“所谓美人者,以花为貌,以鸟为声,以月为神,以柳为态,以玉为骨,以冰雪为肤,以秋水为姿,以诗词为心,吾无间然矣。”《红楼梦》中的贾宝玉说,世间女子都是水做的。可见女子有梦一样的情怀,水一样的格调。先生怀着对女性的尊重、欣赏与悲悯的情怀,摒弃一味传承摹古,对传统绘画素材中的仕女重新诠释,以行云流水的线条、绚丽的色彩,简洁的画面结构,不落窠臼,形成自己独特的绘画语言而吸引一众爱好者。

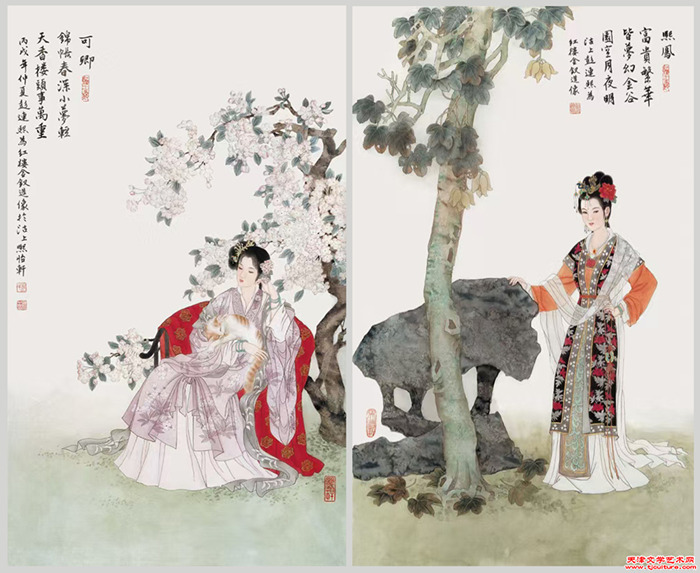

先生所绘红楼及其他古代仕女,大多是出身名门望族或诗书簪缨之家的闺秀,她们诗词歌赋,琴棋书画,或相夫教子,持家有方,性情各异,魅力十足。几十年来,先生的人物创作能于象外摹神,器服简古,淡施脂粉,曲尽女子娴雅端庄之态;秀色幽姿,兰心蕙质,轻描淡写,则神采汩汩溢出腕指间;古人之懿德淑行,种种臻妙,于衣褶点缀之细枝末节,笔迹浑成。凡此种种,非经年累月构思行笔不可得。先生牢记恩师孙其峰先生教诲:美术——美之艺术。

大观园中的女子形貌人人殊异,各有绝色之姿,命运却都以悲剧收场。先生像 “红学家”一样潜心研究《红楼梦》原著以及历代前辈之仕女人物画,对红楼女子情有独钟,寂寞如她,领悟如他!从一举成名的《藕香消暑图》始,不但绘出属于自己特色的“十二金钗”:哀婉淡逸的黛玉,娴雅端庄的宝钗,雍容高贵的元春,憨态可掬的湘云,飒爽干练的王熙凤等;还从各个角度绘出“红楼梦群芳图”等众多红楼女子群像或单独造像,如副册或又副册的香菱、晴雯、鸳鸯、平儿、麝月、小红、莺儿、紫鹃等所谓“下等”女子。

古语云“画之为艺,世之专门名家者,多能曲尽其形似,而至其意态情性之所聚,天机之所寓,悠然不可探索者,非雅人胜士,超然有见乎尘俗之外者,莫之能至。”所谓先生斯人耶!

二、缱绻诗心铸画魂

先生深受古典文化浸染,饱读诗文,且至情至性,笔情墨趣自然诗情画意,古意盎然。所选绘画素材皆是文人学士,艺术名家,平民百姓喜闻乐见,流传千百年久盛不衰的古代文学、戏曲典籍,例如《红楼梦》《牡丹亭》《西厢记》《桃花扇》《长生殿》《西园记》等无论从文学欣赏,戏剧造型,思想理念与文化价值皆是上乘之作。才子佳人传奇的爱情故事,忠君爱国的家国情怀,怀古思幽的永恒情怀,哪能离得开诗词歌赋的深情浪漫演绎。先生以饱含激情的笔墨致敬经典,更以发自内心的情感潜心作画,以诗情伴画韵,秉承我国诗歌典范《诗经》之“思无邪”纯净蕴藉心境,将独特唯美的意象与清幽旷远的意境紧密融合。

陆机《文赋》云:“遵四时以叹逝,瞻万物而思纷;悲落叶于劲秋,喜柔条于芳春;心懔懔以怀霜,志眇眇而临云。”自然万物,四时更迭总与人物生活环境,人生道路、性格命运相关联,也恰恰契合众多如花般女子的命运。

诗意乃艺术之灵魂。如果一部《红楼梦》抽走了诗词,则不可想象。先生不但对书中诗词倒背如流,而且还自作诗词配图。如“黛玉葬花”的暮春落花之景,先生题诗“梦吟落花愁千万,肠断春风谁得知”;深宫之中冷色调的玉兰、栏杆、太湖石与雍容华贵却孤寂的元春相映衬,配诗“春梦三更啼深院,长门愁锁日如年”;亸袖醉娇的湘云在花团锦簇中袅袅殊不胜情,结合判词,先生题诗“香梦沉酣春如醉,湘江水逝楚云飞”;白莲出尘与高傲圣洁的妙玉物我两忘,先生题诗“仙尘佛劫同归尽,烟茶清书梦已惊”;丽人临风,凤栖梧桐,机关算尽的“凤辣子”的干练形象在含象征寓意的落地桐叶中让人唏嘘不已,先生感叹“富贵繁华皆梦幻,金谷园空月夜明” ……四大美人:杨贵妃、西施、貂蝉、王昭君,分别与春夏秋冬四时草木之牡丹、荷花、菊花、腊梅之独特意境冥然合契,或瑶台缓步,或罗绮骄春,或镜花水月,或翩然之容,于缣素之间,郁有生气,非笔端具造化者不能也。他所绘之不是高挂素壁令人可望不可即的幻影,反而如走进画中,观袅娜之形态,闻环佩之叮当,嗅氤氲之生香;娇喘微微,动静婀娜,沉思凝眸,千娇百媚;缓步有韵,俯仰有致……

“山之光,水之声,月之色,花之香,文人之韵致,美人之姿态,皆无可名状,无可执着,真足以摄召魂梦,颠倒情思!”先生绘出一系列经典人物:“古代女诗人”“历代才女”“宋词画意”中国仕女百图,“中国神话人物百图”“江南女子”等。才女如:薛涛、上官婉儿、梅妃、管道昇、李清照;文人雅士如:孔子、陶渊明、周敦颐,林和靖等,皆深钩浅渲,行墨设色,超然出尘,皆及高古。

艺术来源于生活!《忆江南》系列也是先生喜爱的当代绘画素材,画面及其丰富饱满,散发着朦胧旖旎的诗意。《江南五月》中“青莲包头,藕荷兜”他追溯春秋吴王夫差和西施的故事讲述它的来历,阐述“江南水乡女子“制作包头巾和束腰兜又是水乡女展现身手的地方,所以非常讲究做工……”

“不知自唐以前,名画未有无故事者,盖有故事,便须立意结构,事事考订,人物衣冠制度,宫室规模大略,城郭山川形式向背,皆不得草草下笔。”他从满满的大书柜中抽出一本厚厚的《中国织秀服饰全集》来回答对古今女子复杂的妆容与头饰装扮等问题,书房和客厅中几个书柜才是其中的一小部分,那浩如烟海的资料曾陪伴经年。

一部几千年中华史以及丰富生活阅历给予先生取之不尽用之不竭的绘画素材。他选材广泛,注重人物的故事性,人物性格的独特性,人性的闪光点——悠悠千古兴衰事,历历皆在画图中。

先生形成擅长勾勒简洁景物并运用典雅色调塑造出形形色色人物绘画风格。严谨的画理,科学的画法,融象征、对比、衬托、暗示等多种艺术形式与手法,让画面充盈丰富的内涵,给予人无限的遐想空间。他注重构图的简与繁、色调的冷与暖、妆容的素与艳;景物与人物的比例;实与虚;着墨与留白的关系;古典与现代的交融;传统与当代的碰撞;世界与民族的渗透;西方与东方的互补。

三、俯仰人生成锦缎

元旦期间,先生刚刚结束一场在“蔷之屏”书店举行的与津门语言学者谭汝为教授、红学研究名家赵建忠先生合作的《四时节令话红楼》一书的对谈分享会活动。

动。先生作插图的《四时节令话红楼》一书中,以节气为背景所绘红楼“金陵十二钗”工笔画插图,散发着独特的艺术魅力。

已年逾古稀的先生依旧很健朗,每日挥毫,笔耕不辍。可想有多少个昼与夜沉浸于属于自己的孤寞又丰富的艺术维度中,“十分狂慧埋灯隙,一半心情似古人”;隐士风姿,遗世独立。他既不自夸自大,以成绩傲人,也曾自嘲踌躇于稻粮之谋,却无辛苦抱怨,仿佛一切都只在云淡风轻中。

先生传承儒家传统,艺术家的感性与理性在绘画中得以完美体现;秉承佛禅之清纯而悲悯之心绘出无数清逸出尘的奇女子;对名利成就的超脱与淡然又不失道家风范之悠然。他不断突破自己,勇于创新,工笔与写意,重彩与白描成绩斐然;不只人物,山水、花鸟画多有涉猎。例如尝试用山水烘托人物,吸纳水彩的技法,以及用生宣画工笔等大胆突破。即遵循艺术规律,又探索出属于自己的独特艺术,做到与时俱进,雅俗共赏。近些年,除了古代系列人物,还有《秧羅》《江南五月》《江南七月》《江南三月》《祁连山下》《荷塘清韵》《琴心》等写生画作,为纪念津城建成六百年所绘《燕王渡河图》等创作。得知他的连环画《牡丹亭》《西园记》《红叶题诗》等自己写文字脚本;很多画作落款是自己写就得长长诗文题跋。人物画家如修行者,在艺术创作中,炼筋磨骨、参禅悟道。

承载人类的快车驶进日新月异的二十一世纪后,新一轮科技革命中人工智能(AI)出现,它已深入到生活的方方面面,它为人类生活带来许多便捷的同时,是否也带来许多思考:建筑、交通、电讯,甚至写作、音乐、绘画等方方面面能否完全被AI代替,这是许多人质疑的问题。但是另一方面,许多年轻人也以走进博物馆欣赏一尊古物,到美术馆揣摩一幅绘画,到图书馆读一本经典……正成为一种别致的时尚;“老祖母”的一件手工棉衣,妈妈做的家常菜,回归纯手工,慢生活;古老作坊出产的一件粗陶,大山田园的农耕生活,背包客徒步旅行……越是飞速运转的时代,越是有一种反作用力,摒弃“快餐文化”,归园田居的诗意栖息也成为一种理想的生活方式。

先生如此多的绘画作品,如果集结一起,则如一幅璀璨夺目的锦缎长卷。它涉及到庞大的文化范畴,他不只在绘画上是“通才”,在文化艺术范畴也如此吧。如果说他的绘画像一部“百科全书”,不如说是一种文化现象,画面丰富的场景,融文学(诗词、小说、传记、神话、戏剧等)、历史、哲学、美学、音乐,表演、舞蹈、植物学、地理等;画面涉及建筑、家具、服装、古玩、乐器、扇子,花篮、手帕、拂尘、荷包、香炉、如意、植物(花卉等)、动物(猫咪、飞鸟、蝴蝶等)、饰品、书籍、毛笔、画卷、宝剑、风筝等器物,还有妆容(如“红妆翠眉”“晓霞妆”“桃花妆”“珍珠妆”“梅花妆”“啼妆等”)、时令、节气、时辰、物候等;无论是时代风貌、民风习俗,生活用品,礼仪动作、举手投足,琴棋书画、诗酒花茶,都值得研究,更是一门深奥的东方传统文化或丰富的民族风范的“课题”吧。

张彦远《历代名画记》云“夫画者:成教化,助人伦,穷神变,测幽微,与六籍同功,四时并运。”当不过时,绘画之功用怎可小觑!

国画是我们的国粹,尤其是工笔画属于“差之毫厘,谬以千里”的细腻手工艺术,它是不可替代的个性化产物,是不能复制的独特艺术;当每一个画家从前辈手中郑重接过传递来的沉甸甸的“接力棒”,就是对传统文化艺术的高度致敬,他们愿意在那条一代代画家用心血和情思开辟出的瑰丽之路上,怀着责任和担当继续奔跑下去。

花开未觉岁月深,风风雨雨,几十年艺术之路,先生走过来了,他把艺术审美价值、文化意蕴过滤提纯,使饱满的美育种子在广袤的中华大地上撒播。

点击链接 继续欣赏

来源:天津文学艺术网