【津派玉雕】 第四集 《从远古到民国时期天津玉雕的发展简况》(图)

天津文学艺术网讯:(高蕴辉报道) 《津派玉雕》从“开篇词”到第三集《广纳技艺人材 壮大津派玉雕》己经连续发出四篇三集文章。这三集内容以阅读《琢磨》一书做为《津派玉雕》栏目的开局,之后,以当下天津玉雕的现状,用《广纳技艺人才 壮大津派玉雕》一文,记述天津玉雕广纳人才,同心协力,重振雄风,继续走向辉煌。

从第四集《从远古到民国时期 天津玉雕的发展简况》开始,《津派玉雕》将进入全集按编辑大纲,从远古走来的津派玉雕经过历史沧桑的变化、形成,一集一集的娓娓道来。

《从远古到民国时期 天津玉雕的发展简况》

李少宗 王金厚

玉雕也称为玉器,玉雕和玉器可同称。如果按字意解释,玉雕是指雕玉的过程,玉器则是通过雕琢后形成的器件。 《说文》曰:“玉,石之美者”。玉就是美丽的石头。 《三字经》讲到:“玉不琢,不成器”。玉,只有通过琢,才成器件。琢者磨也,琢字,只用于玉。按《说文》,在汉字中凡带有“王”字旁的皆从玉,王玉不分,也就是说,所有“王”字旁的字都和玉有关联,这也是玉文化的深厚内涵。

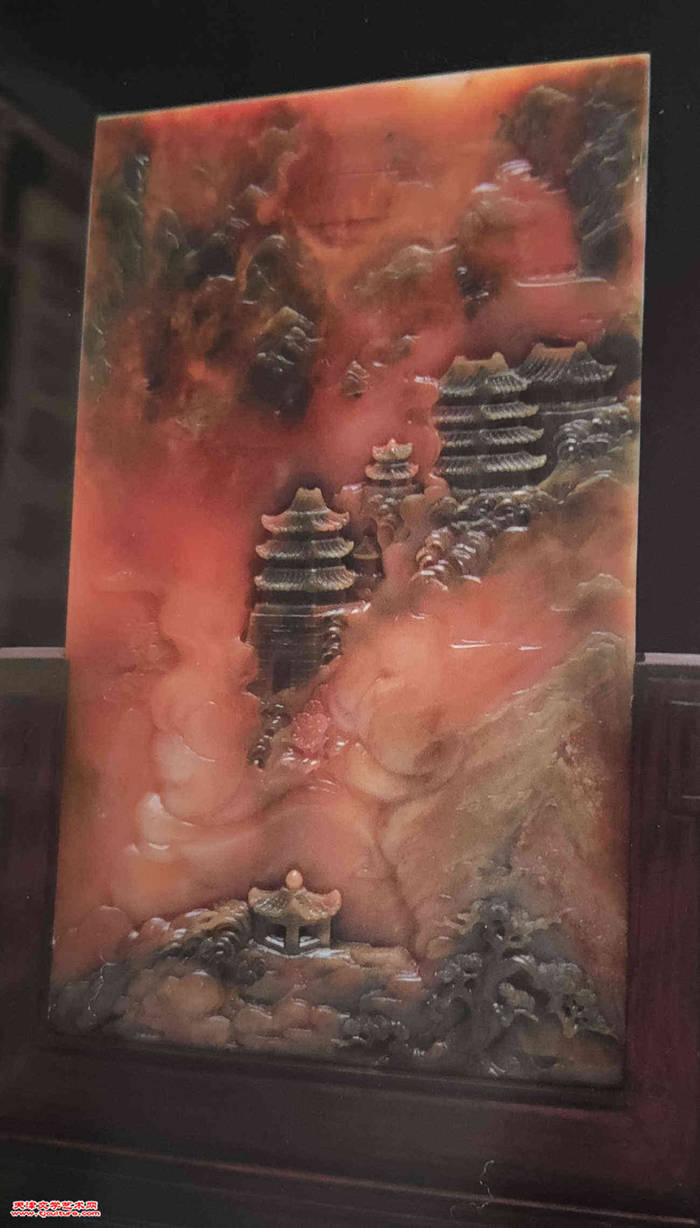

玉石原料(桂林鸡血玉)

仙山琼阁插牌(桂林鸡血玉)

天津古时候是退海之地,在考古发掘方面没有发现大量的集中的墓葬群出土玉器。虽然如此,但从天津各时期在西北部出土的玉器看,天津早期发现玉器的历史还是源远流长的。

天津最早出土的玉器,和大约肇始于6000-5500年前的新石器时代的辽河流域红山文化是同一个时代。之后,历经东周、战国、东汉、辽宋、明清,至民国时期,也同样发掘出很多有历史价值的古玉。这些古玉,基本是从天津西北部地区古代墓葬发掘出土的。

1979年秋,天津宝坻县牛道口村发掘出土了一批新石器时代具有红山文化特征的古玉器,这是天津地区迄今为止发现最早的出土玉器。共出土了10件玉器,其中6件是玉玦,4件是匕形玉坠。6件玉玦中,1件是用青玉制成,另外5件用带灰斑的白玉制作,较完整,有光泽。4件匕形玉坠,均为长条状,是用带灰斑的白玉制作。这些出土玉器形体完整,料质一般,雕工粗略,因长年埋于地下,光泽失润。

在此之后,天津武清县的车马房乡红古屯村也出土了一件新石器时代属于红山文化的玉玦,整体造型古朴纯厚,距今约有6000年历史。在武清县十四仓的清代墓葬中还出土了一件距今4000—6000年的新时器时代的玉器,是具有典型红山文化特征的玉猪龙,雕工精细,造型生动。玉猪龙是一件极为罕见并包含中国龙文化意义的玉器。

从天津武清十四仓清代墓葬中出土的玉猪龙可以看出,它与辽河流域赤峰出土的玉猪龙十分相似。无论是造型、作工、风格特征及制作的工序都有异曲同工之处。天津在地理位置上属海河流域,海河、辽河相距较近,从地理位置可以看出,两域文化的接近应是同宗一脉的。从出土的玉器看,尤其是两地出土的玉猪龙如出一辙。按逻辑推理,天津古老玉文化就是红山文化的一个支脉之说是站得住脚的。

红山文化玉猪龙(内蒙古赤峰出土)

红山文化玉猪龙 (武清十四仓墓葬出土)

距今己有几千年的新石器时代古玉器,由于当时生产力的落后,琢玉工具和制作工艺的原始,因此制作的玉器形体偏小,料质较差,工艺粗略,风格朴拙,并在玉器上几乎没有图案纹样的装饰和丰富形体的变化,显得简单、粗犷,原始性特征十分明显。而“玉猪龙”在制作工艺上已经有了新的变化,造型新颖,有着变形装饰的美感,雕琢较为精细。更重要的证明了红山文化在我国的古玉上已开始出现了图腾崇拜,玉猪龙就是典型的特征。图腾艺术的出现,标志着我国的玉文化在向一个新的阶段迈进。

中国第一龙(内蒙古赤峰出土)

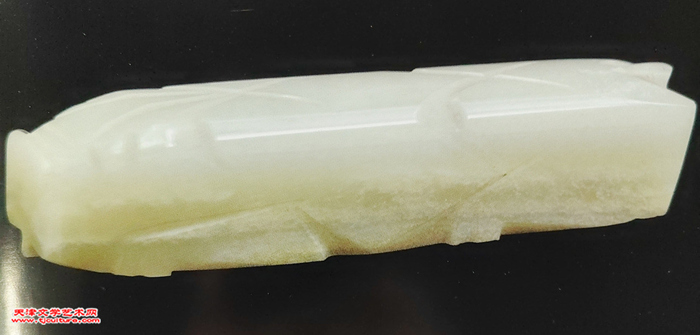

红山文化匕形玉坠 (宝坻牛道口遗址)

1980年,天津考古队在宝坻县牛道口遗址的东周墓葬随葬品中,发掘出土了3件水晶类小型玉器。1984年,宝坻县石桥乡歇马台村的战国墓中,发掘出土了作为随葬品的具有北方戎狄文化特点的多件小型玉器。天津考古队还在蓟县发掘出多处战国时期古代墓葬,出土了多件玉器。其中一件是雕刻有“行气”铭文的玉饰。

两汉时期,由于社会稳定,经济发达及封建统治阶级的需求,玉雕行业处在一个长时间的稳定期,在生产制作规模上是空前的。玉器与同一时代青铜器、铜器、陶器、金银器、石雕、木雕、绘画、书法等各种艺术彼此互相影响。在与不同艺术的相互交融,多元素的叠加中,形成了中国历史上最有影响的两汉时期大格局的汉文化。

1977年,天津考古队在武清县兰城村的东汉雁门太守鲜于璜墓葬中出土一件剑器配饰白玉彘,彘上雕有卷云纹和兽面文。这件玉器,玉质纯正细腻,工艺复杂,雕琢精湛,是非常少見很有艺术价值的汉代古玉。

2014年,天津蓟县城关小毛庄村发掘出东汉墓葬7座,其中东汉墓葬群的具有汉代诸侯王墓规格的二号墓中,出土了“铜缕玉衣残片”。另外,天津蓟县西关墓葬中出土了东汉时期的“龙形玉佩”,为透雕,质地纯净润泽。蓟县别山墓葬还出土了“玉猪”和“玉覆面”,为典型汉八刀的雕琢风格。蓟县东大井墓葬也出土了“玉窍塞”,同为汉八刀的雕刻风格。

两汉时期的玉器在内容上发生着重大的变化,这是因为汉朝己由奴隶社会过渡到了封建社会,随着阶级矛盾的消弱,玉雕的题材内容出现了质的变革,自然主义在积极的扩容。在人们生活中长见的物象以各种方式自然的渗透到玉器题材当中。如鸟、鸭子、乌龟、猪等动物及生活中的用具,如碗、罐等和人文的建筑,如宝塔等,都己成为琢玉的新内容。这和原始社会、奴隶社会时期的玉器以图腾文化、礼器文化为主体的神秘性、威严感为特征的玉器形成了天壤之别。两汉时期的玉器在种类上拓宽了范围,而且在玉的选材上纳入了制玉的首道工序,更加注重择优选材,量料取材。两汉时期的玉器发生了如此大的变化,这在我国玉器发展历史上,推动玉器的创新起着积极的作用和有着重大的意义。天津出土的玉器和全国汉墓出土玉器的现象是同步的、一致的。天津这些发掘出土的汉玉在全国发掘出土的汉玉中只是冰山一角。到了东汉时期,玉器不仅把持在王侯、皇家手中,一些豪门贵族、县令、地主,及一些有钱之人也拥有了玉器这种高规格的玩物欣赏品,这在两汉前是看不到的。无论是奴隶社会,还是封建社会,统治阶级都把玉推崇到了至高无上的地位。如玉印,按卫宏《汉宫旧仪》卷上说“秦以前,民皆佩绶,以金、银、铜、犀、象为方寸玺,各服所好,汉以来独称玺,不以玉,群臣莫敢用也”。又据《后汉书,王符传》引《潜夫伦,浮侈篇》“今京都贵戚,郡县豪家,生不能养,死乃崇葬或至金缕玉匣”。两汉前,玉的生产全部由王侯把持,两汉后,除了朝廷控制外,拥有玉器之人不断增多,自然,玉器作为最高贵的随葬品出土也就多了。天津出土的东汉时期古玉也充分说明了这一点。

东汉龙形玉佩 (蓟县西关墓葬出土)

东汉玉猪 (蓟县别山墓葬出土)

东汉玉覆面 (蓟县别山墓葬出土)

东汉玉窍塞 (蓟县东大井墓葬出土)

宋辽时期,天津地区为辽国势力范围。天津发掘出土的辽代玉器是1983年蓟县独乐寺塔部分拆迁重建时出土的文物。这些玉器主要分为三类,软玉类、水晶类、玛瑙类。软玉类有玉碗、葫芦瓶、玉瓶、白玉环、鸡心形饰片、帽状器等。玛瑙类有玛瑙环、佛雕、小狗、透雕花饰、扣状花饰、叶形饰片、桃形饰片、玛瑙坠、玛瑙塔模(黄褐色,2件一组)。水晶类有水晶佩(4件一组)、水晶罐(2件一对)水晶珠(2件)。

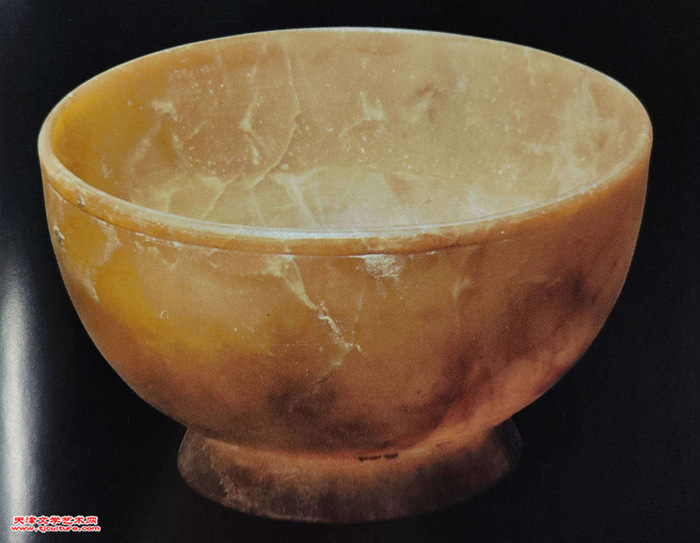

辽代玉碗 (蓟县独乐寺塔出土)

辽代水晶罐 (蓟县独乐寺塔出土)

辽代水晶佩 (蓟县独乐寺塔出土)

辽代玛瑙塔模 (蓟县独乐寺塔出土)

天津是北方重镇,大运河的开通把南北文化沟通融汇,促进了经济、文化发展。由于天津地理位置得天独厚,使天津玉器得到了发展。出土的玉器多以软玉立体的玉碗、玉瓶为特征,而很少出现早期礼器类的玉件,如“瑞玉”(六瑞)的玉璧、玉琮、玉圭、玉璋、玉璜、玉琥等。而相对的玉饰品在增多,不少用在人的头、耳、手、身上佩戴和装饰,象征着达官贵人的家门豪富,显示着大家闺秀的身份高贵。

公元1404年(明永乐二年),天津设卫筑城。公元1415年(明永乐十三年)大运河疏浚贯通。大运河流经天津,穿城而过,助力了天津经济的发达。无论是南来北往的船只,都要停泊在天津码头,商贾云集,交易繁忙。若干家规模很小的民间玉雕手工作坊和店商布局在南运河岸上的大胡同、估衣街等商业店群中,成为一些喜欢玉,且有钱人购买玉器的地方。

明代鹘攫鹅形玉佩 (蓟县鼓楼遗址出土)

清代寿字形玉佩 (蓟县桃花园墓葬出土)

清代水晶六棱柱形饰 (西青区小稍口墓葬出土)

清代翡翠翔管(西青区小稍囗墓葬出土)

到了清朝的乾隆年间,乾隆皇帝十分喜欢玉,御批在扬州开设了“玉器造办处”。扬州是我国自西汉以来最有名望的玉器加工重镇。因有了造办处,朝廷每年要把最好的玉料通过大运河船运,从北京送到扬州加工制作。成品制作完工后,再从扬州送回北京。这些每年往返运送的商船,都要在天津停泊上岸,住宿歇脚,并在民间搞些玉器的交易活动,这也是促进天津玉雕市场发展的一个重要因素。

在蓟县鼓楼遗址出土的明代“鹘攫鹅形玉牌”是一件采用透雕形式的玉器,玉牌的正面刻有春水纹样,中间雕有一只海冬青(又名鹰鹘、吐鹘鹰),鹅的头部已残缺,背面沿四周刻连珠纹,是一件具有元代风格的玉器。

蓟县独乐寺塔出土的明代一尊“白玉菩萨坐像”,菩萨头戴法冠,身披彩带,高2.8厘米,保存完整,是一件很少见的佛教题材的玉雕作品。

清代的玉器有蓟县桃花园墓葬出土的清代“项链”,串有绿色玉珠30颗。

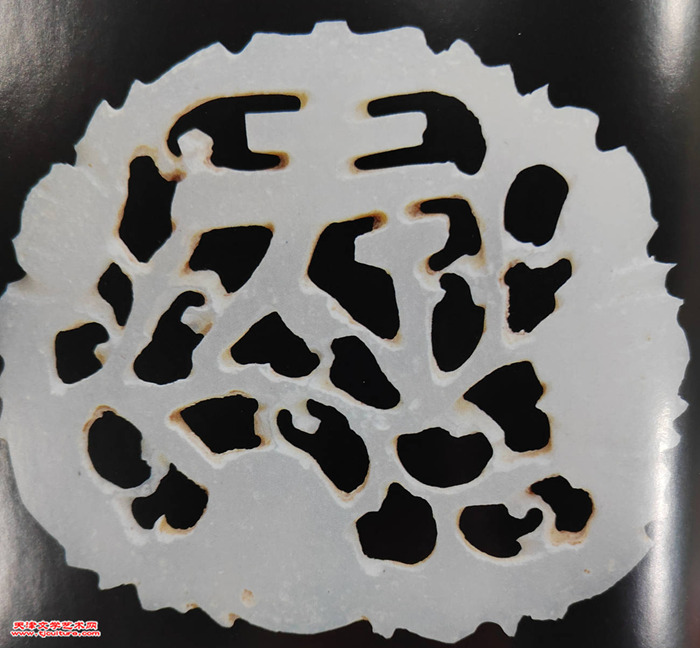

蓟县桃花园墓葬出土的清代“寿字形玉佩”。白色薄片状,透雕,略呈梯形,圆角,料质一般,雕工细腻。

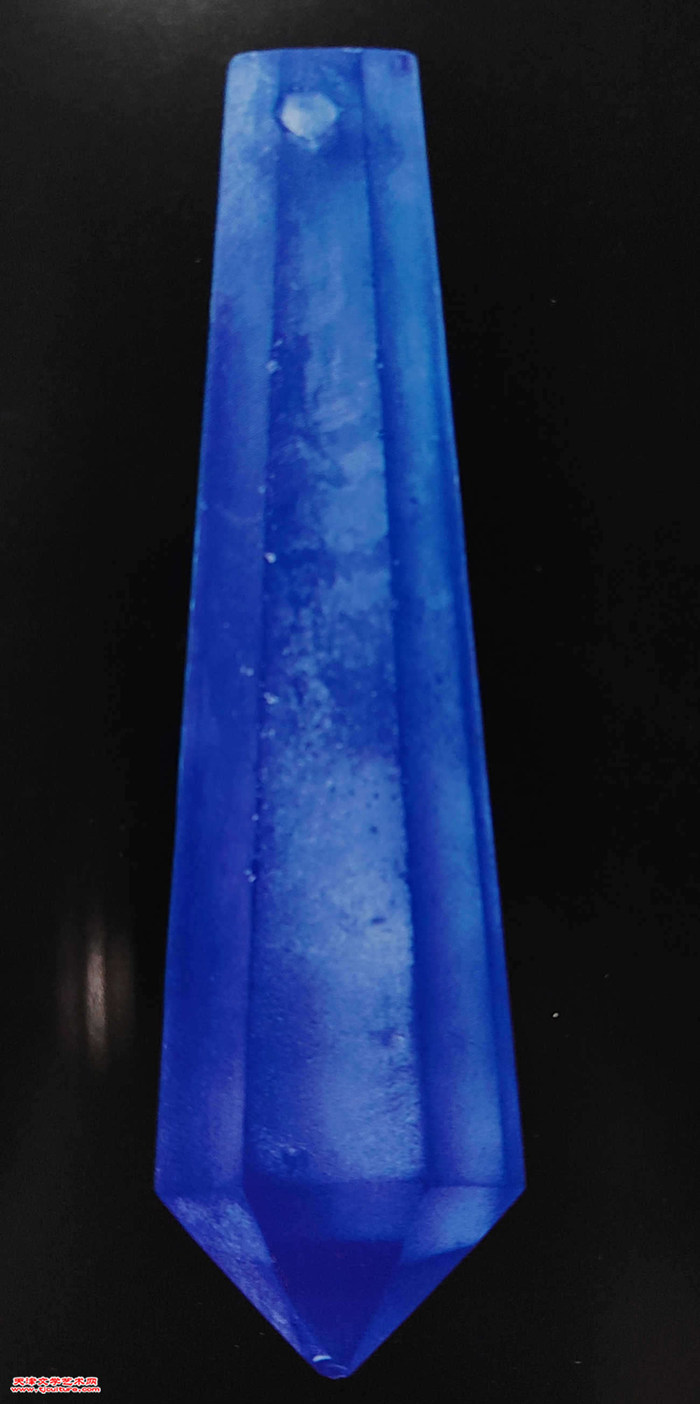

西青区小稍口墓葬出土的清代“水晶六棱柱形饰”。蓝色,质地纯净透明,六面棱柱形体,雕刻精致。还出土了清代“翡翠翎管”。翠绿色,颜色均匀剔透,呈圆柱形,器形规范,制作精细。

明清时期天津发掘出土和民间收藏面世的玉器相对较多,尤其一些玉饰品、玉首饰大量流落民间。

清末民国时期,天津作为中国北方最大商埠和工商业城市,轻工业、手工业和对外贸易都很发达。由于距离北京较近,受其影响,经营玉器和加工玉件的店铺、作坊在天津还是比较多的,大多集中在商铺较多的商业区。民国初期,清代皇戚、下野达官、军阀官僚纷纷来天津居住,他们手里都收藏着一些传世的玉器,后流入民间,才出现了许多大收藏家。

天津三岔河口一带商船云集盛况

徐世章收藏的古玉

民国时期,因国内军阀混战,民不聊生。天津制作经营古玩玉器的店铺因没有好的经营环境,买卖十分萧条,剩下的玉作坊、店铺不足十几家,代表性的有三家。“兄弟商行”,商行兼营古玩玉器生意,在天津较有影响。“逸古斋”,以经营古玩玉器为主,在天津同行业中有一定的名气。“源生荣”,1936年由北京转到天津经营,主要修理加工玉器旧件,磨制玉石烟嘴,制作珊瑚、岫岩玉器件等,在天津玉器行业也算是有影响。

这一时期,正值欧美列强入侵中国,国内又战乱不断,社会极不稳定,天津一些玉器手工坊和商铺仅能维持生存,玉雕发展呈现低谷状态。对于天津玉器行业这是最痛苦的阶段,人们为了生存活命,不得不忍痛割爱,放下玉器行业,去寻找生存的活路。

作者简介

![]()

王金厚,天津人,1947年生,1968年毕业于天津工艺美术学校。玉文化专家、玉雕艺术评论家、著名人物、山水画家。

王金厚历任天津特种工艺品厂厂长,天津工艺美术研究所所长,天津工艺美术行业协会副会长,天津工艺美术学会玉文化专业委员会会长,天津宝玉石协会副会长,中国工艺美术学会玉文化专业委员会副会长,中国玉文化研究会理事,中国东方文化研究会美术研究员,中国扬州八怪研究院天津院院长,百中国画院院长,南开画院荣誉院长等职。

在计划经济时期,曾多次被聘为中国工艺美术百花奖评委和全国玉雕评比大赛评委。多次参加由轻工业部举办的学术论坛、全国玉雕象牙教材审定会。

有关玉雕方面的论文和文章多次在《文物》《中国工艺美术》《中国玉雕艺术》等书刊、杂志上发表。主编由中国工艺美术学会玉文化专业委员会主办的《中国玉雕艺术》丛书。担任国家级工程《中国工艺美术全集》(天津卷)执行主编。出版物有《玉海津澜》《琢磨》。

2012年在上海被授予“玉雕艺术评论家”,2014年被评为“2014年度价值人物基石伯乐奖”,2018年被中国玉文化研究会授予“中国玉器艺术杰出贡献人物”。

美术出版物有《王金厚画集》《王金厚国画集》《王金厚人物画集》《王金厚山水画集》《王金厚诗画集》《王金厚组画集》。多次在全国各地举办个人画展和集体联展。

李少宗 1949年6月生,河北省肃宁县人,1968年1月入伍,曾在空军航空兵部队和军机关政治部门任职。1986转业,先后在天津市委组织部、南开区纪检委任职。在职期间被授予天津市第二届“职工艺术家”荣誉称号。先后荣获天津市“文化杯”散文二等奖和诗歌、小说一等奖。2000年加入天津市作家协会。现为市作协会员、市杂文协会会员、中国散文学会会员、中国诗歌学会会员、中国报告文学学会会员。

2009年退休后,历任天津市政协书画艺术研究会理事、天津市工艺美术学会玉石器专业委员会常务理事、天津市南开区作协常务副主席等职。参与中国工艺美术学会玉文化专业委员会主办的《中国玉雕艺术》书卷编辑采访工作,重点采写了为中国玉雕事业做出贡献的老一辈各地区领导刘继庭、王振、钱振峰、夏林宝、李维翰、李杰、孙敏、邱文喜等。重点采写了中国工艺美术大师吴德升、洪新华、张克钊、张铁成等在全国颇具影响的国字号大师。撰写了津派玉雕大师王福林、陈越、于萍等文章。2013年以来,参与了《中国工艺美术全集》(天津卷)雕塑篇的玉雕、石雕撰写工作。现被聘为南开区关工委副秘书长,担任多部天津市部门志的主编和总纂。

2000年以来,撰写专著有:《翰墨寻踪》《竹翠荷香》《山姿海韵》《桃李成蹊》《晨钟叙语》《兰风梅骨》和《琢磨》《乡情回望》(与他人合作)等。

点击链接 继续欣赏

【津派玉雕】 第三集 《广纳技艺人材 壮大津派玉雕》青年玉雕师刘啸龙融入津派玉雕之路(图)

来源:天津文学艺术网