程骞说砚:洮河砚的故事(图)

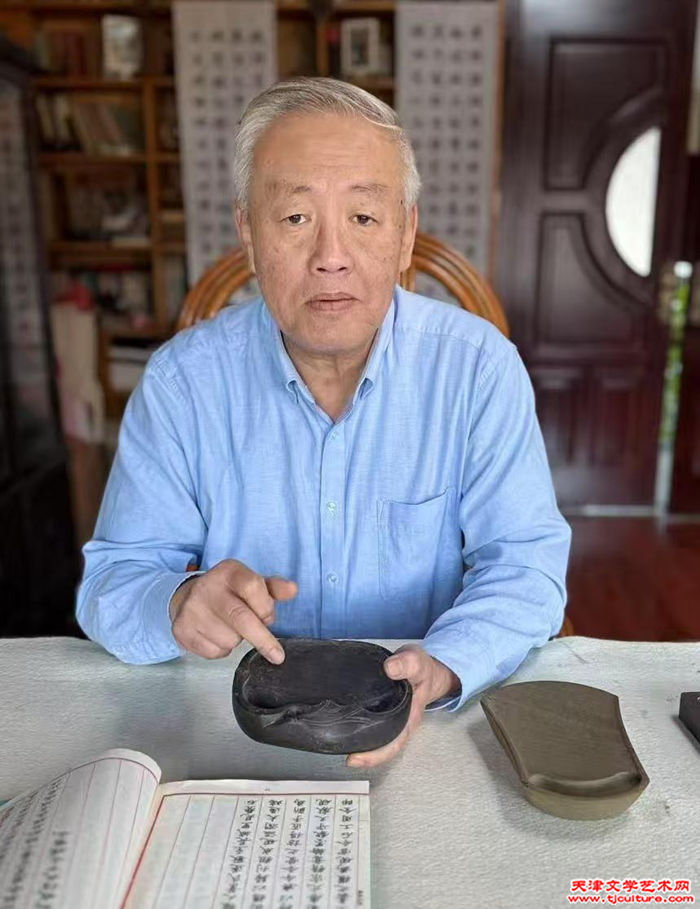

砚史文化研究学者程骞

天津文学艺术网讯:(高蕴辉报道) 程骞: 洮河砚,顾名思义就是产于洮河之石制成的砚。洮河是黄河的第二大支流,发源于青海,流经甘肃,全长673公里,藏语称之为“碌曲”,意为神山之水,又因发源于漒台山,古称“漒水”。洮河在流经甘肃岷县到达卓尼县时,在这里拐了一个弯,形成了一个“U”字形河湾,将东岸上的山岩环抱怀中,岩脚直插入河水中,这就是历史上最著名的洮河砚采石地:喇嘛岩,今属甘肃省甘南藏族自治州卓尼县的洮砚乡。

洮河砚的著名采石坑喇嘛岩

绘于唐代宪宗元和十五年(公元820年)的元和方镇图,标明青海和甘肃的洮河流域属吐蕃诸部管辖。

有关洮河砚最早出现在唐代的历史依据,学术界和收藏界多是引述唐代书法家柳公权的论砚之说:“蓄砚以青州第一,绛州次之,后始重端、歙、临洮。”并指柳公权此段论说是出自《旧唐书-柳公权传》中。然而遍查《柳公权传》,却并无此段论砚之说。最早谈到柳公权论砚的记述,是见于北宋初年苏易简著述的《文房四谱》一书,其中说“柳公权常论砚,言青州石末第一,绛州次之,殊不言端溪石。”可见,在苏易简论述笔墨纸砚的文房专著之中,确实谈到柳公权有论砚之说,但并没有提到洮河砚,只提到端砚。在现存的历代涉及砚的典籍诗文之中,最早绍洮河砚的是北宋时的米芾、苏轼和黄庭坚三人。米芾在其《砚史》一书的“用品”篇中记述洮河砚的名称虽为“通远军漞石砚”,但介绍的内容与今天所能见到的洮河砚则完全一致:“石理涩可砺刃,绿色如朝衣,深者亦可爱,又则水波纹,间有黑小点,土人谓之湔墨点。有紧甚奇妙而硬者,与墨斗而慢,甚者渗墨无光。其中者甚佳,在洮河绿石上。自朝廷开熙河,始为中国有。亦有赤紫,石色斑,为砚发墨过于绿者,而不匀净。又有黑者,戎人以砺刀,而铁色光肥,亦可作砚,而坚不发墨。”从米芾的介绍“通远军漞石砚”中,所谓“绿色如朝衣”的绿色,石中有水波纹和湔墨点等石品特点,以及赤紫色和黑色的砚石,都是洮河砚的石色和石品,也被后来形容洮河砚时经常引用。漞石相传产于宋代的陇西地区,也正是洮河的流经区域。米芾又说“朝廷开熙河,始为中国有”,熙河即指北宋的熙州,今为临洮,朝廷开熙河是指在北宋熙宁年间(公元1069年—1077年)由宰相王安石支持发起,由将领王韶率领通远军进行的收复宕、叠、洮、岷、河、临六州的战役,史称“熙河开边”,宋军占据的陇西岷洮各州后,先从洮河中取石磨刀砺刃,而后才有洮河石制砚,而米芾是否把洮河石误称为产于同一地点的漞石,今已是不可知。同时期的苏轼在其《鲁直所惠洮河砚铭》诗中也可佐证此事:“洗之砺,发金铁。琢为泓,坚密泽。郡洮岷,至中国。弃予剑,参笔墨。岁丙寅,斗南北。归予者,黄鲁直。”这是苏轼为黄庭坚赠砚写的诗,诗中也可见洮河石最初是通远军将士用来磨刀砺刃的,后来才“弃与剑,参笔墨”而琢成洮河砚,是宋军“郡洮岷,至中国”占据洮州岷州后,才把洮河砚传到中国内地。而黄庭坚则是在绿洮河石砚诗中赞美道:“久闻岷石鸭头绿,可磨桂溪龙纹刀。”从上述三位在宋代以砚痴著称的诗文记述中,都可以证明洮河砚最早是出现在北宋熙宁年间的“熙河开边”战役之后,即公元1069年之后的事情,并非是最早出现在唐代,而且唐代典籍中并没有洮河砚的记载。因为历史上甘肃洮河流域,自汉唐以来一直被藏族吐蕃诸部管辖,也是吐蕃与汉军的交战地区,战事纷繁复杂,加上交通不便,从洮河中采石又运到内地制砚的可能性几无可能。至于洮河砚被米芾称为漞石砚和黄庭坚称为岷石砚,这在砚史上是常见,唐代称端砚为紫石砚,称歙砚为婺源砚和龙尾石砚,而且他们都没有亲自到过洮河砚的采石地,只是以石品论砚,难免会有误称。

元代制双狮池洮河砚

明清时制随形洮河玄璞石砚

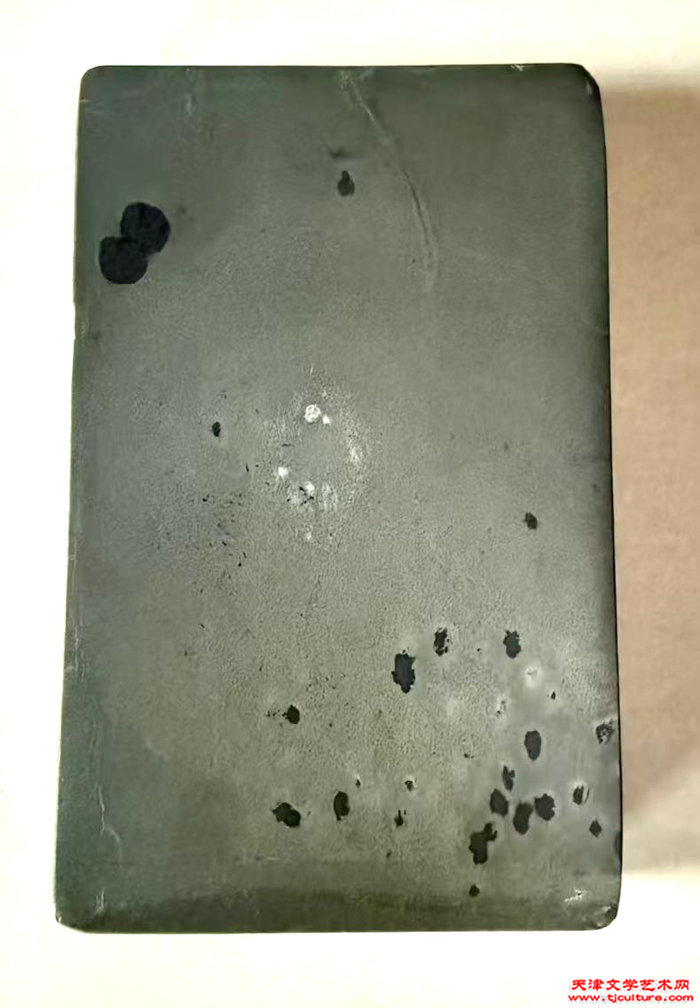

清代制鸭头绿色洮河石砚板,著名的石品湔墨点缀其间。

当代制抄手形瓜皮黄色洮河砚,砚上遍布水波纹。

当代制淌池形羊肝红色洮河砚

今天洮河砚的采石地点在甘肃卓尼县的洮砚乡,采坑主要在喇嘛崖、纳儿村和下达窝村,仍有宋明清古采坑旧址。因为洮河石优质的石品特色,从宋代一登场,就被列入四大名砚之列,其砚石以颜色分类主要有四种:绿石、黑石(玄璞)、黄石和紫石,每种石色中的石品各有特色,如绿石中有鸭头绿、鹦哥绿和鹦哥蓝,黄石中有黄洮和瓜皮黄,紫石中有羊肝红和淡紫石,以及著名的湔墨点石品,黑色的玄璞石更是稀少珍贵,史上传说还有白色洮石,但早已失传。

洮河砚因产地偏远,而且长期被吐蕃诸部管辖,清代和民国期间采石运出时都要向当地吐司交税,所以就造成洮河古砚在四大名砚中存世量最少。

洮河砚的故事讲到这里,历史上的团团迷雾是否能拆解开?能否厘清其真实的发展脉络,还原洮河砚在砚史上历史成因?其中的史实和观点可能与一些学界和收藏界的看法有所不同。作为长期对砚史文化研究的学者,此一家之言,仍可能有不妥之处,敬请批评斧正。

点击链接 继续欣赏

来源:天津文学艺术网