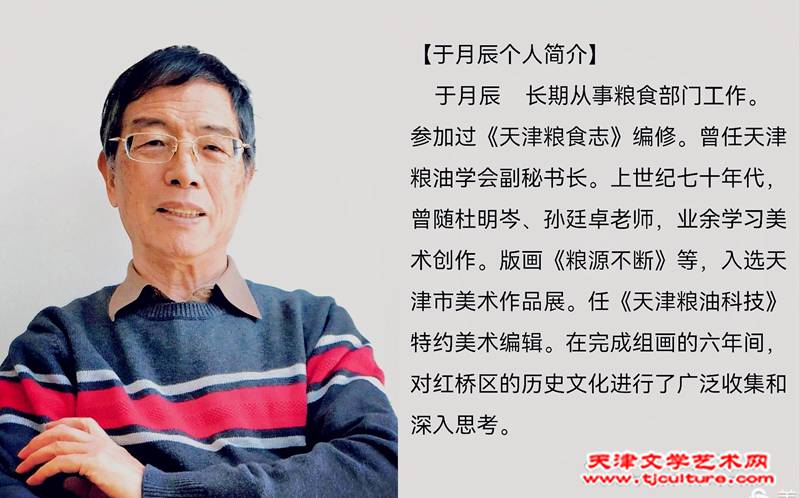

于月辰铅笔画《桥. 水.城市》寻踪故土厚重的历史文化(组图三)

天津文学艺术网讯:(高蕴辉报道、于月辰图文)红桥,地处九河下稍、海河源头,是天津城市起源的地方。在大运河成功申遗和大运河国家文化公园建设启动的日子里,作者用包含深情的画笔描绘故里建筑和人们生活,探寻悠悠岁月的历史人文,见证大运河对红桥兴盛的重要作用,憧憬大运河复兴带给家乡的无限活力。

三 古刹文昌

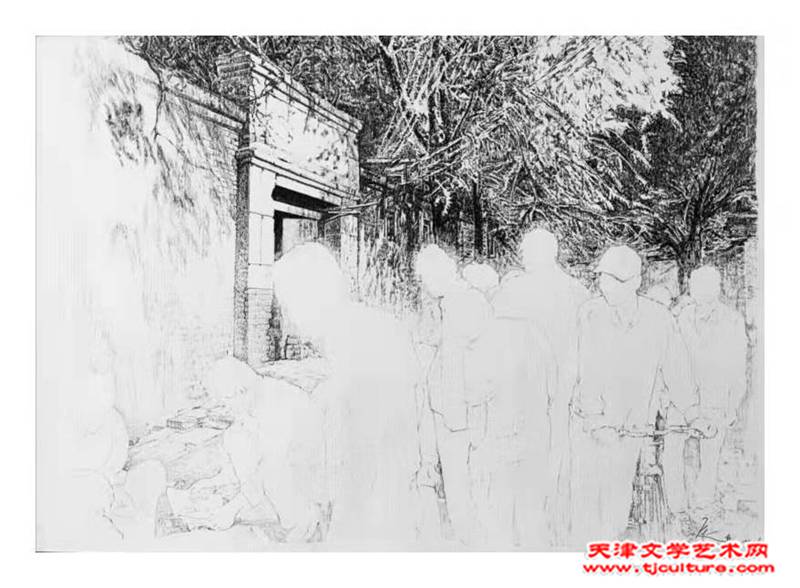

红桥的早期聚落,多分布于南运河两岸和北运河西岸的河湾地带。几百年来,这里一直是人口稠密、庙宇众多。海会寺,位城西北角(西头),因寺中藏经阁(铃铛阁)而闻名;先登寺,居东北角,为津门先登之地。海会寺、先登寺均始于元代。鸦片战争时,西头不大的地方尚有寺庙13座;清代,直隶督院距先登寺仅三十余丈。废庙兴学时,天津立八大书院,其中“辅仁”(文昌宫)、“稽古”(稽古寺)书院在西头。近城河湾地区彼时的社会文风,由此可见一斑。

于月辰铅笔画《永明寺南街》

永明寺南街,地处南运河西大湾南岸。约形成于明永乐元年(1403),以寺得名。永明寺南街与永明寺大街,呈“T”形对接,对接点为永明寺原址。两街的西、东和南口分别与慈惠寺大街、海会寺西街和韦陀庙大街相交。身处古刹环绕的敬顺仰止之地,人们宁静身心的精神追寻,世代延续。

【轶事】

慈惠寺始建于明代,崇祯九年(1636)重建。原为明末著名将领周遇吉家祠,寺内有周遇吉“如是堂”榜书大字。周遇吉,辽东铁岭人,调防天津后举家住天津卫城西。后任山西岱州宁武关守将,在与李自成起义军激战时,乱箭穿身而亡。周母闻讯,率全家举火自焚殉国。当年这里有周家楼,即周家自焚处。废庙兴学时,慈惠寺改为慈惠寺小学堂。

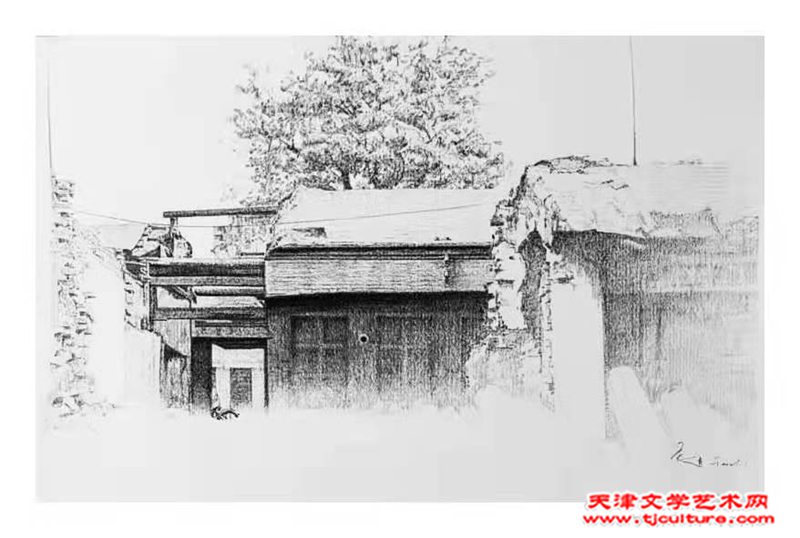

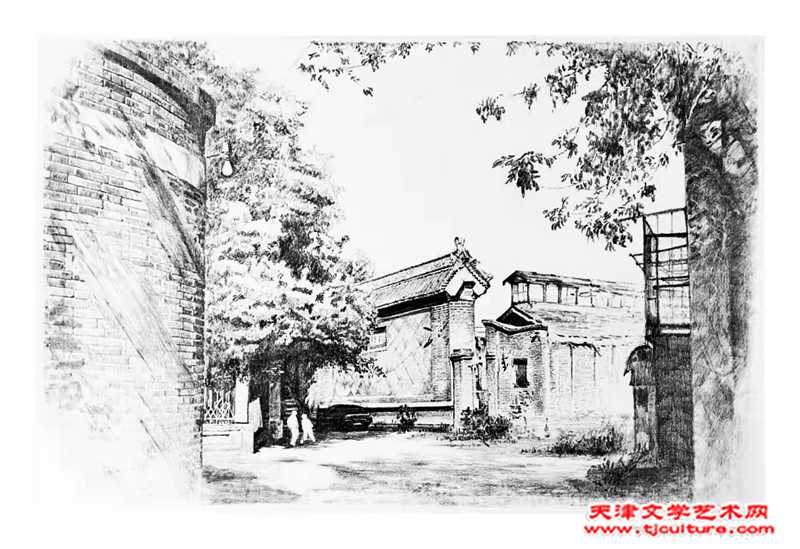

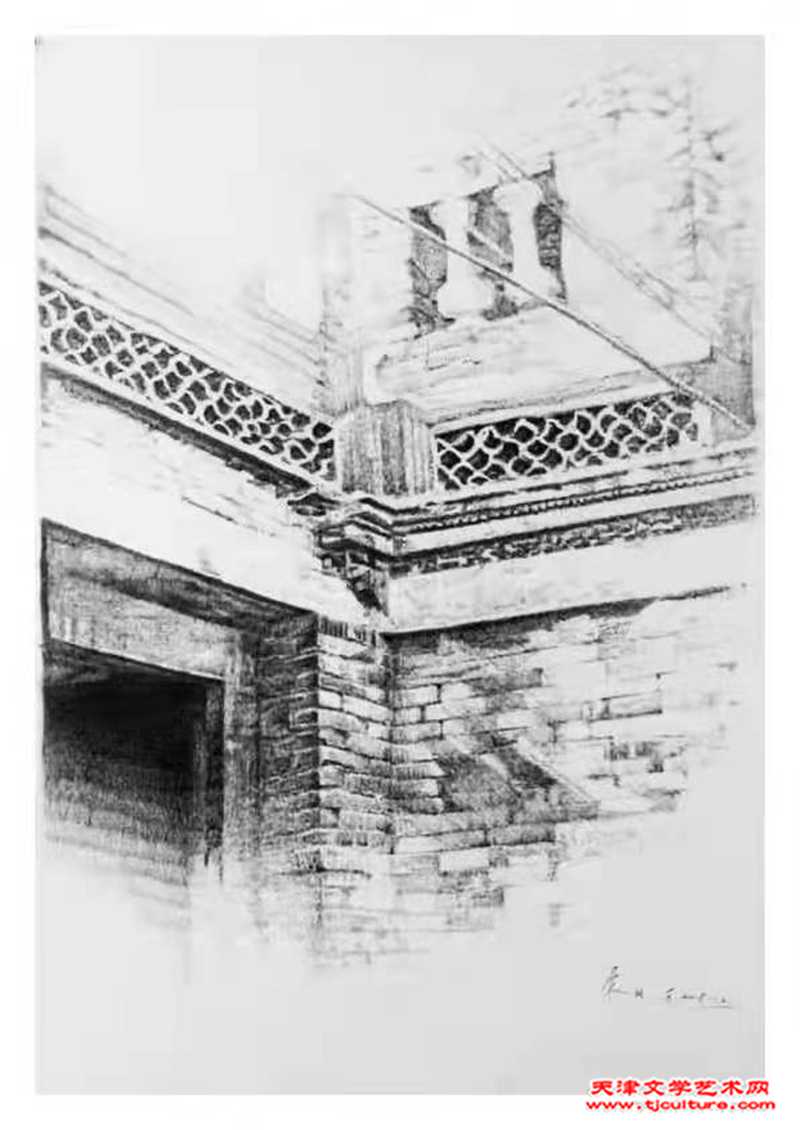

于月辰铅笔画《铃铛阁大街40号》

德庆园,当年是一个大的澡堂。北门濒南运河西湾,南门在铃铛阁大街,内设茶馆、书场。1917年南运河裁弯取直,运河业衰微,居住范围随之扩大。上世纪四十年代初,德庆园大院的北面是尚能纳百余人的平民大澡堂,浴客盈门。东面是可容二三百人的说书场,评书艺术家陈士和的《聊斋》文雅通俗、引人入胜。河湾地区在通航条件下形成的特殊生活方式,在人们日常劳作、交往中得到传承。

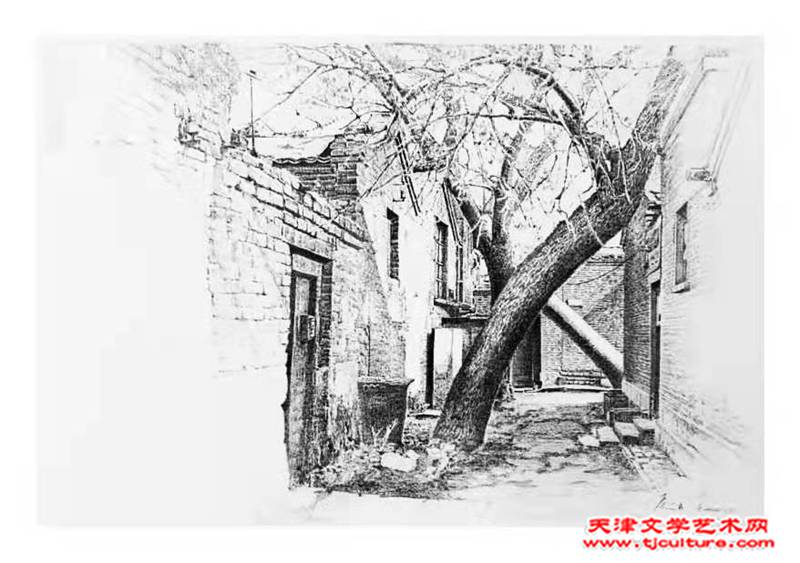

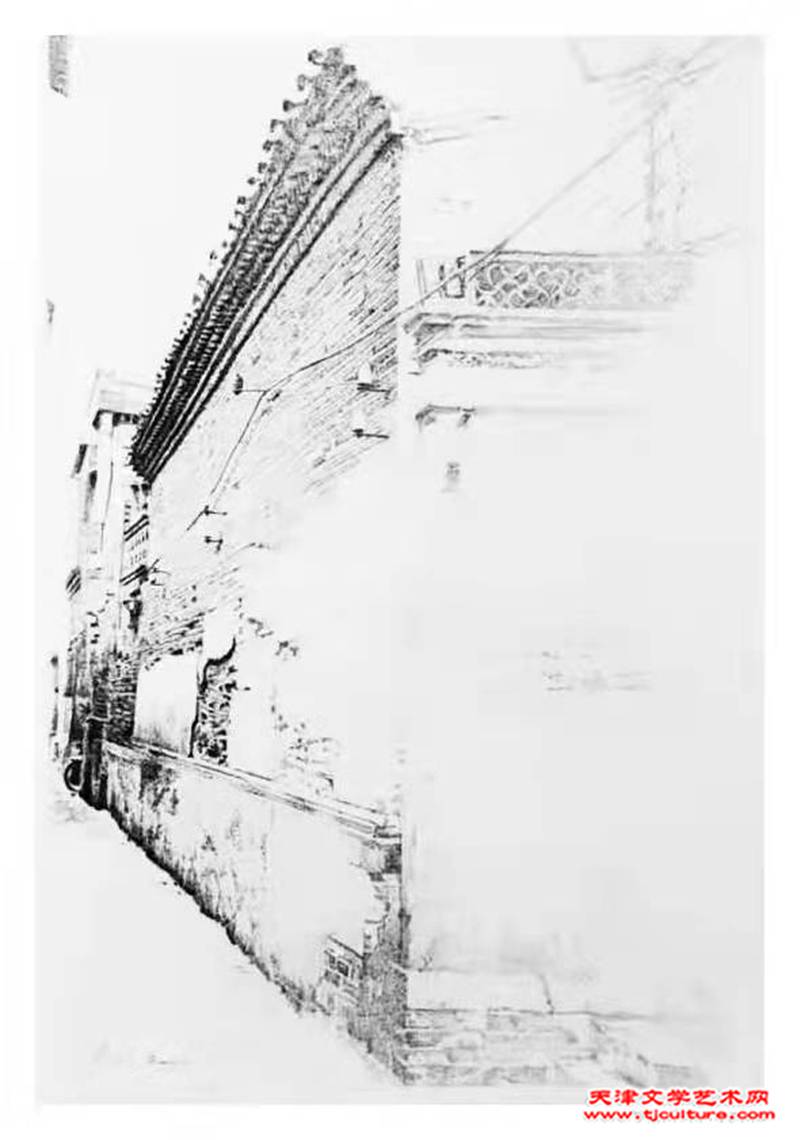

于月辰铅笔画《丁字胡同1号》 王家大院之一

王氏祖籍浙江山阴(今绍兴),明初北迁天津,至光绪年间已成为津门巨族。王家大院,位于南运河“U”形西湾的折返处。早年有七进院落90间房屋,正门临河,院落由河及岸,一小石道直通运河私家码头。王家宗祠“福箴堂”,始建于清道光二十一年(1841),位居七道院落的中间。族群嫡系五门,以祠堂为中心按辈次排列居住。祠堂院以其独特的结构、与河湾浑然一体的布局,见证了农业文明社会差序格局与大运河地域特点,在天津乡土建筑中独具代表性。

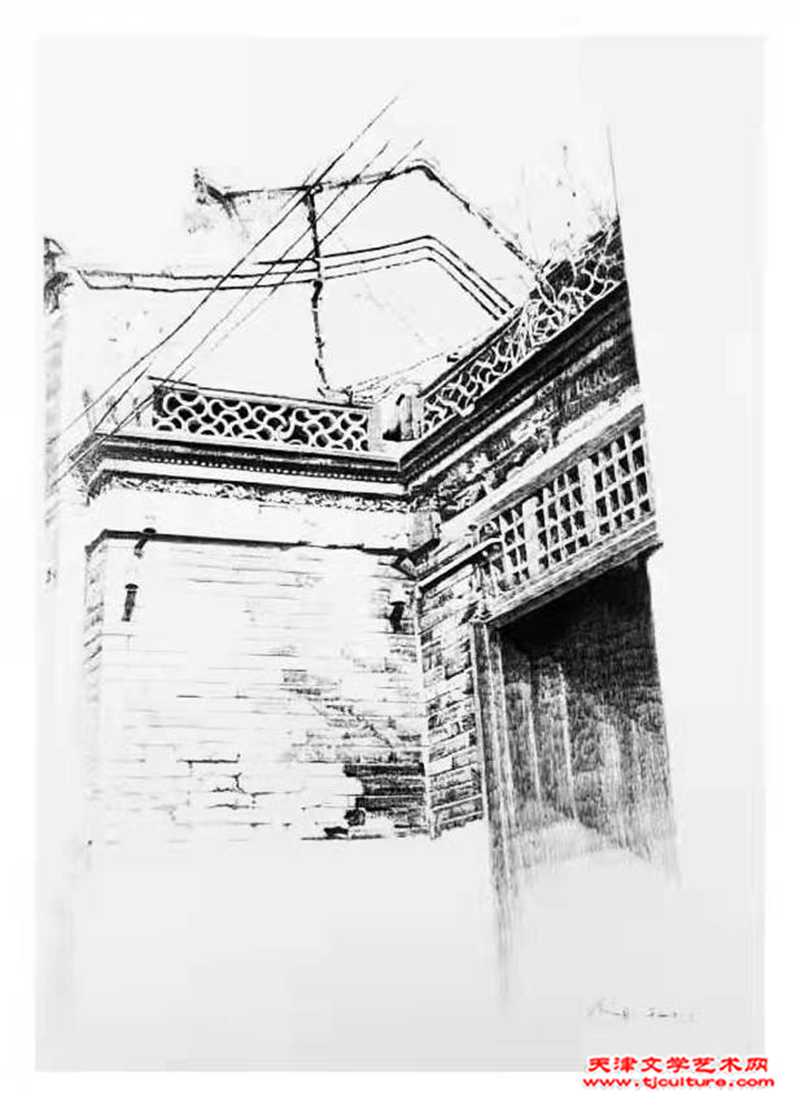

于月辰铅笔画《二盛号胡同2、4号》 王家大院之二

二盛号胡同,约建于清乾隆四十五年(1780)。2号和4号院的原建筑仍保持了祠堂院当初的格局。

于月辰铅笔画《铃铛阁大街5号》 王家大院之三

“西风东进”时期的祠堂院。

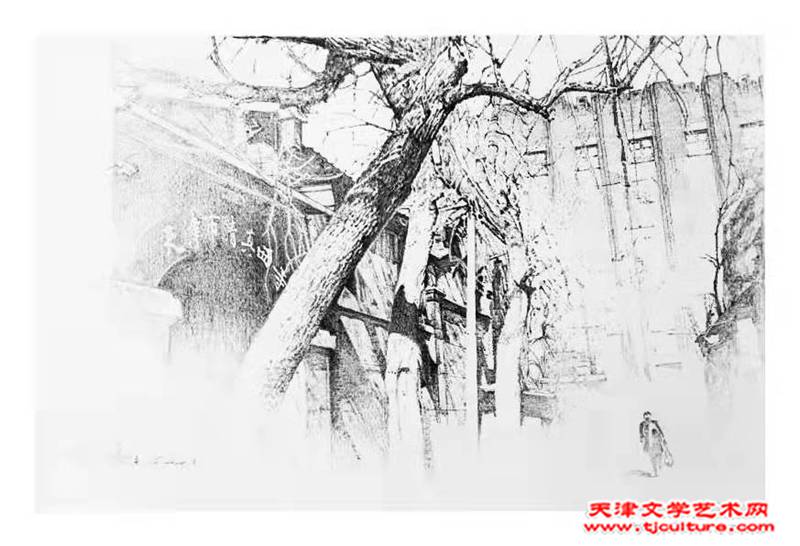

于月辰铅笔画《海会寺南街》 北口

海会寺和稽古寺,是老城迆西同一地块上的两座古建筑。稽古寺,明万历七年(1579)敕建,因有铃铛阁享有盛誉。海会寺,元至正间(1341-1368)建,寺中的藏经阁既为铃铛阁。海会寺失修倾圮,以地并入稽古寺。古刹林立是城西地区特殊的传统社会环境,由此,可以领略这一区域文化底蕴的深沉和历史的厚重。

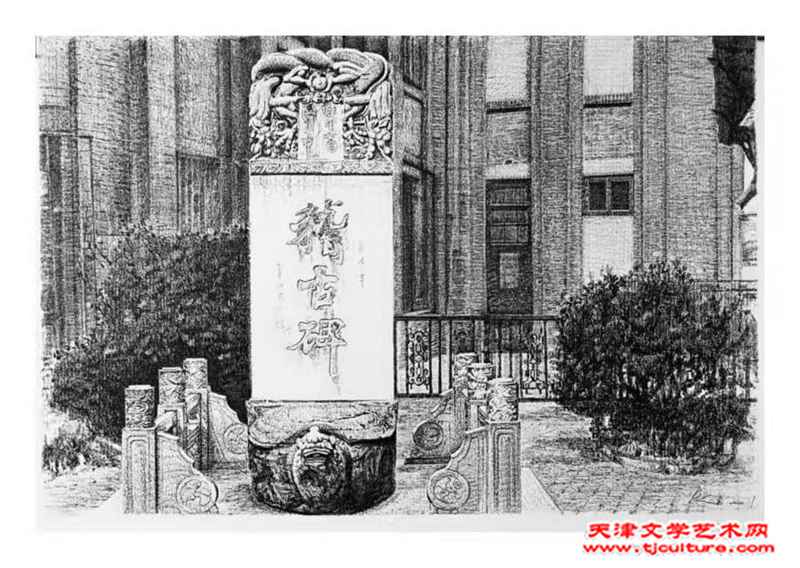

于月辰铅笔画《稽古碑》 铃铛阁中学沿革碑记

稽古者,以其所在佛刹名稽古寺也,建于明万历七年,香火而外,向为文人会集之所,故书院选址于此。惜乎,光绪十八年该寺失慎,殿宇大半焚毁。二十七年,复因倡兴新学之时趋,天津士绅率先就稽古书院遗址成立“普通学堂”。二十九年移归官办,改称官立中学堂。此后屡加增建,数易校名。铃铛阁者,稽古寺之别称也。(节选)

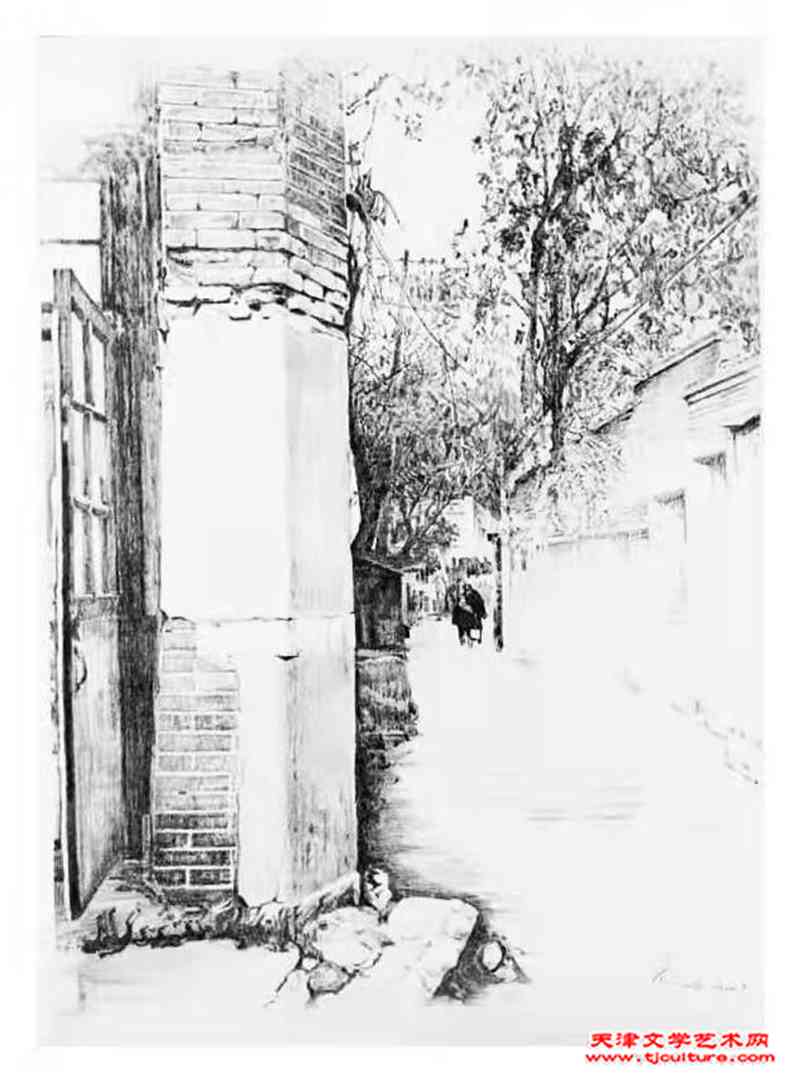

于月辰铅笔画《南小道子》 东口

二十世纪初到三十年代中期,红桥的纺织印染业、食品、化学等工业相继发展。老城西关大街以北的南小道子、北小道子一带,曾是天津色织印染业集中的地区。1936年时这里已有工厂60余家,机台600多部。其中规模较大、产品知名度较高的工厂有11家。这些厂家多集中在北小道子,销售则多在南小道子和老城的西门北一带。得益于水路、陆路和铁路的便利,这里的产品行销三北地区。

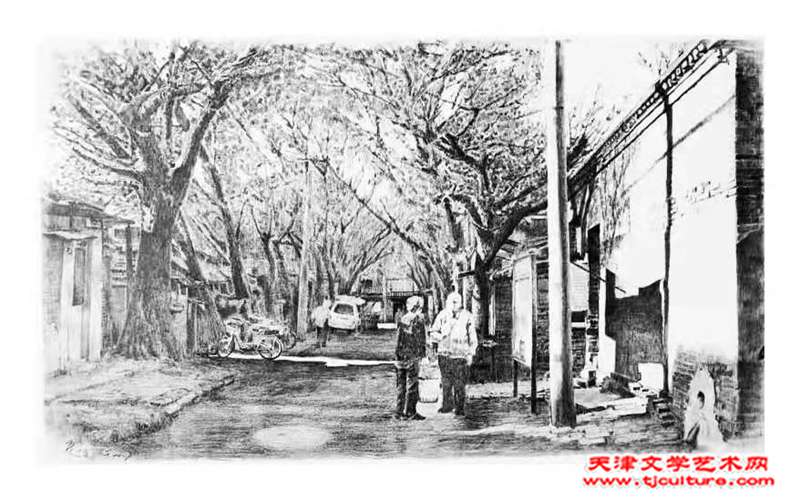

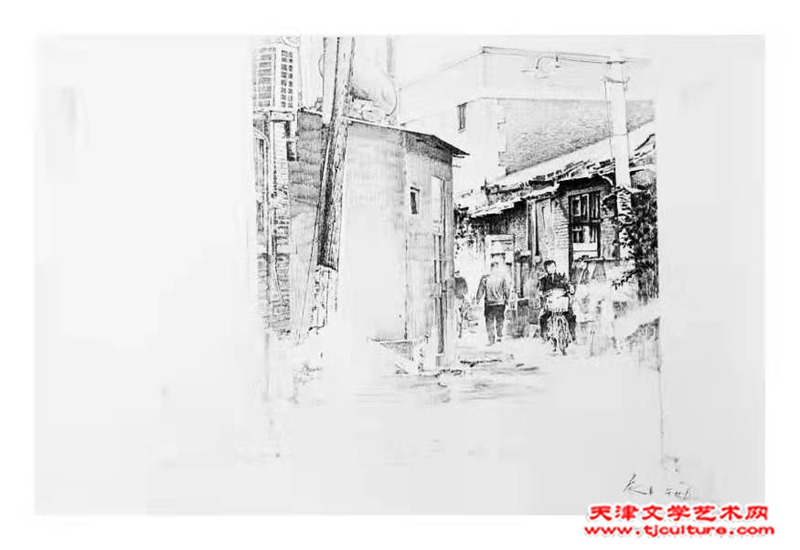

于月辰铅笔画《北小道子》

于月辰铅笔画《北小道子四条胡同》

宽厚、礼让是运河人的传统美德。宅门富户与百姓毗邻而居,或含蓄或豁达,绿荫成了胡同人们和睦相处的通道。

于月辰铅笔画《南小道子85号》

清光绪二十四年(1898)古董商人范寿轩,携带从河南安阳收集到的、刻有文字的甲骨到天津西马路马家店,约请天津古文字学家王襄、孟定生、王雪民等予以鉴定,王襄等确认这是中国最早的文字,从此,甲骨文被公诸于世。近年,经过各界考察确认:红桥区南小道子西端和故物场大街北端,与韦陀庙大街相交处的马家店遗址(现址南小道子85号、故物场大街1号),为当年王襄等人鉴定、购买殷墟甲骨的地方,是中国甲骨文发现辨识地的唯一坐标点。2010年3月,马家店遗址被列入《天津市红桥区第三次全国文物普查不可移动文物名录》。

于月辰铅笔画《故物场大街1号》

1924年前后,该地是旧衣物市场。百多年来,故物交易一直与马家老店犹影随形。

于月辰铅笔画《小石道大街》

明末清初形成。长90米,东临辅仁书院,西依稽古书院。辅仁书院走出了严修、华世奎、吴昌硕和李叔同等多位文化大家。稽古书院后为“普通中学堂”、“天津府官立中学堂”等,培养出北洋大学校长赵天林等多位大学名校长。大街的西侧是“南开校父”严修(严范孙)故居。清末,以严修为代表的教育家废庙兴学,在家宅创办严氏女学堂、私立中学堂等,为近代教育发展做出了巨大贡献。

于月辰铅笔画《大伙巷》 大丰路中端

伙巷,一般解释为伙居的里巷。明初,天津外来人口增多,卫城西北的南运河一带因交通便利,成为人们聚居的地方。天津著名画家、诗人和地方史学家陆辛农(1887-1974)世居小伙巷,他在笔记中写到:“方近又有大伙巷,皆在南运河南岸。旧西河粮米蔬物,运转集散地也。”可见当年大伙巷的繁盛。伙巷,陆辛农解释:“大伙贩卖、存放、转运、进行交易的地方。”大伙巷形成在先,繁衍出小伙巷。大伙巷和小伙巷的北口分别是大伙巷渡口和赵家场渡口。1953年拆除小伙巷南端和大伙巷北端成大丰路。

【轶事】

曹金藻(1889-1966)回族,天津人,清真大寺第十四代掌教。豪侠尚武,行侠仗义。因与霍元甲交情深厚,堪称“回汉双侠”。曹金藻曾在塘沽设擂台,拳王“欧洲雄狮”亦败于他的拳下。

于月辰铅笔画《小伙巷》

早年,天津有“十阁、八巷、三胡同”之说。十阁中的南阁和北阁在小伙巷,一街两座过街阁的人文景观,唯小伙巷独有。这里有天津规模最大的清真寺“清真大寺”,有早年的商人会馆“怀庆会馆”;有以清代文学家纪晓岚族人命名的“纪家胡同”;有以文化名人辈出的梅姓故名的“梅家胡同”等。

于月辰铅笔画《清真巷》

区内少数民族中人口最多的是回族。回族聚居的历史,始自元代,盛于明清。老城外西北角居住的回民,其祖先多是船民。清代仍行河运,大红桥南北于清末正式形成回民聚落区域。清真巷,1900年前后,由天津八大家振德店黄家所建。因临近清真大寺,故名。

于月辰铅笔画《民族宫西里》

针市街,清乾隆年间(1736-1796)形成。原名码头西街、南阁东街。后以形成经营缝衣针的市场得名。这一带店铺林立,会馆、货栈、客栈、银号集中。沿街多磨砖对缝、雕砖装修的四合套院和少数旧式二层楼房。天津八大家的黄、穆两家和闽粤会馆旧址亦在这里。民族宫西里,位针市街北,原名延年里。因重名,1982年以位于民族文化宫西侧更今名。

于月辰铅笔画《梅家胡同》之一

在小伙巷东侧,长150米。清光绪六年(1880)前后,这一带称肉市口。后因梅姓定居更今名。梅家胡同自北向南有三个望族。第一家是正兴德穆家,第二家是梅氏家族。从清代后半期到上世纪中叶以前,梅家出了不少文化名人,如天津诗坛领袖梅成栋。诗人、天津鼓楼抱柱联撰者梅宝璐。著名导演梅熹。著名话剧艺术家梅阡。清华大学名校长梅贻琦等。梅贻琦自幼生活在梅家胡同。

【轶事】

“虎子”是梅贻琦的发小,倔强、自尊心强。一年,从不轻易开口的虎子写信给身为清华校长的梅贻琦,向他借钱,而且连续几年也不说明原因。梅贻琦也不多问,只是按时寄钱给他。几年后,校长室进来一个刚刚毕业的清华学子,他向梅贻琦深深地鞠了一躬,说:自己是虎子的儿子。望着彬彬有礼的年轻人梅贻琦恍然大悟,他感慨发小的良苦用心。胡同,是人们终老己乡、伦理为治的传统社会。邻里的地位有显赫卑微之分,但乡情弥合了身份的差异,人们和睦相处的行为规范,世代相传。

于月辰铅笔画《梅家胡同》之二

于月辰铅笔画《梅家胡同》之三

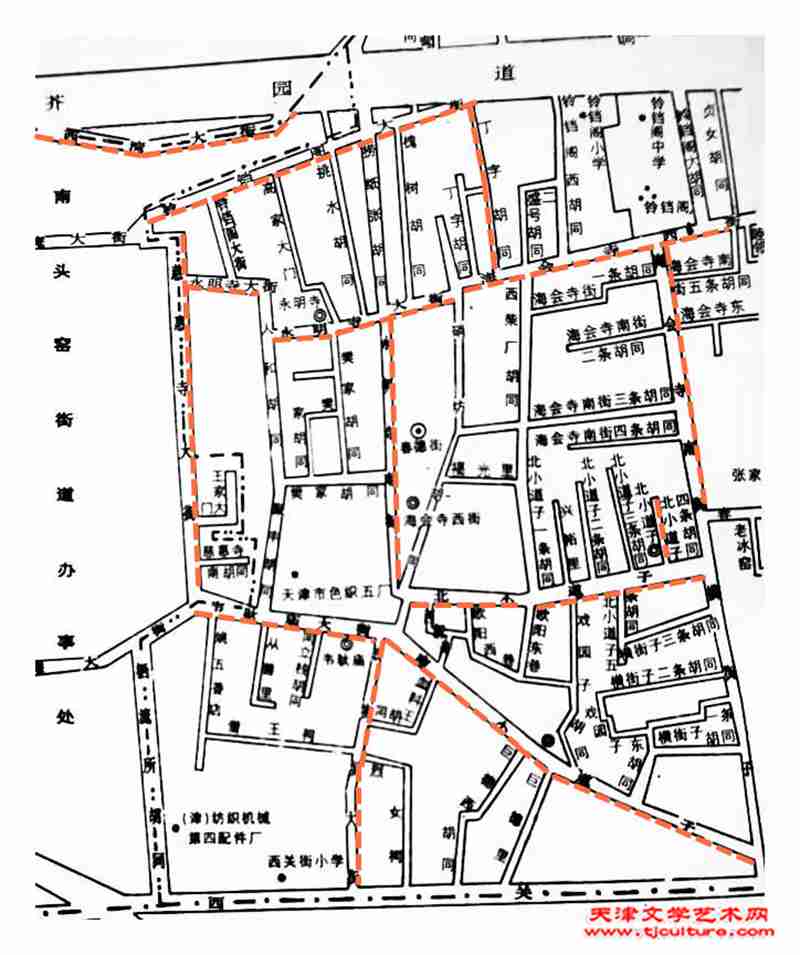

(街巷图-铃铛阁地区)

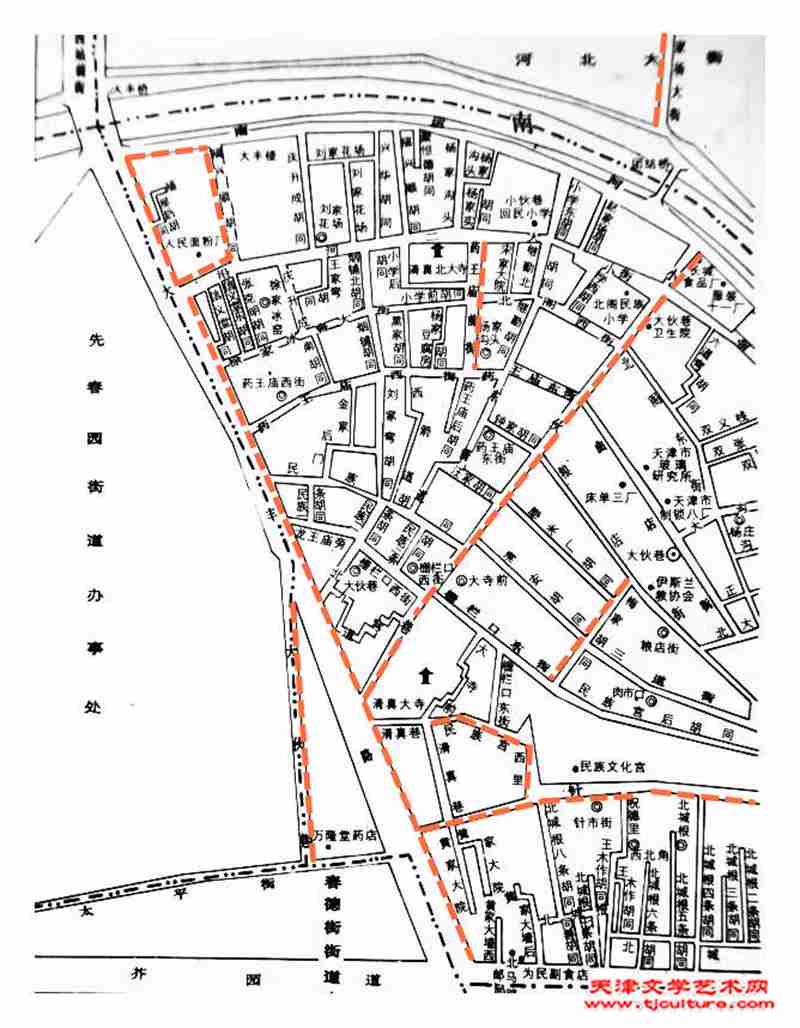

(街巷图-小伙巷地区)

尾声 缘远流长

桥、水、城市;桥,水中之梁。

历史悠久的红桥,曾经带给海河流域乃至江南塞北人们以无限向往。海河水系是中国大运河贯通的最大水系。南运河携子牙河入海。清代,直隶总督分领天津和保定,子牙河是“上保下卫”的干线航道,目前这段大运河水路仍具通航条件。在实施京津冀协同发展和雄安新区建设国家战略的大背景下,红桥作为天津西进战略的主要通道,“津保航道”资源将再次眷顾这个古老城区的兴盛与发展。

于月辰铅笔画《春航》

于月辰老师创出中

邀您点击欣赏:

来源:天津文学艺术网