夏日赏扇纳清凉(组图七)

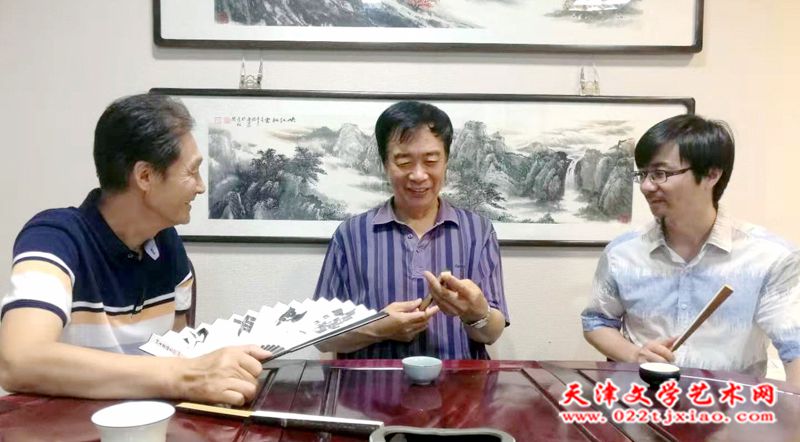

高蕴辉、姜维群、高川交流扇面

天津文学艺术网讯:(高蕴辉报道)夏日赏扇纳清凉,尺幅毫端觅新风。本期我们邀请了著名文化学者姜维群先生做客《夏日赏扇》栏目,继续介绍中国扇子的历史,《七说中国扇史》——中国扇子再领世界之先。

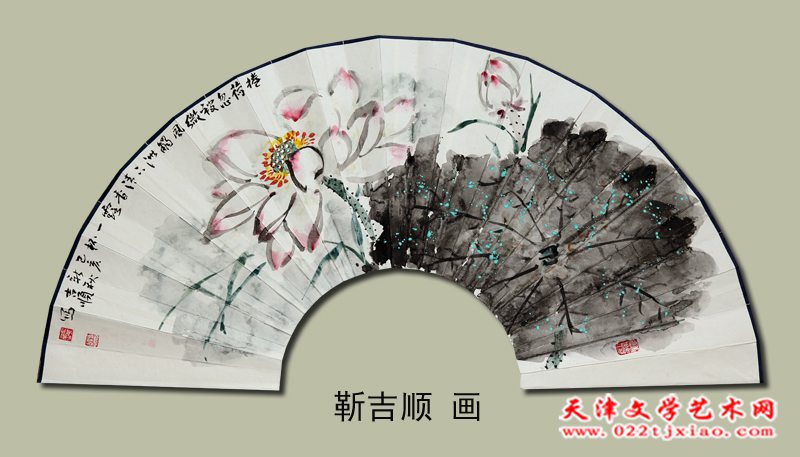

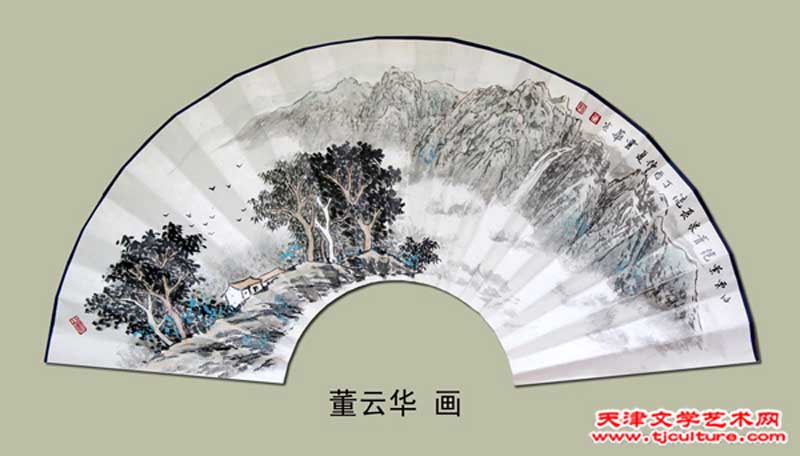

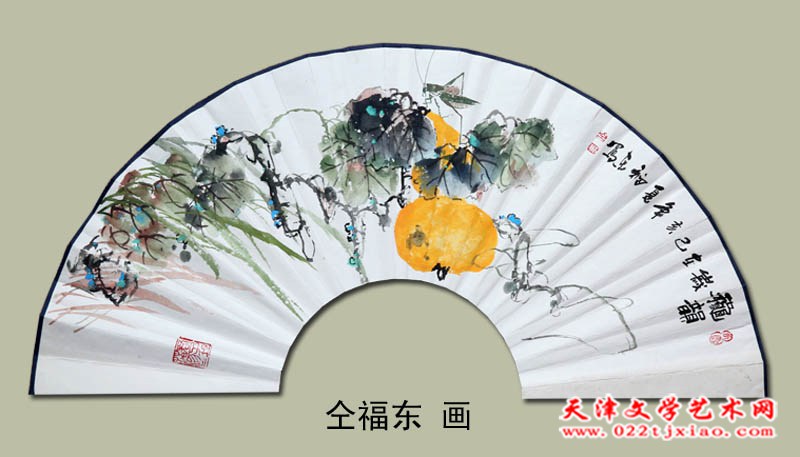

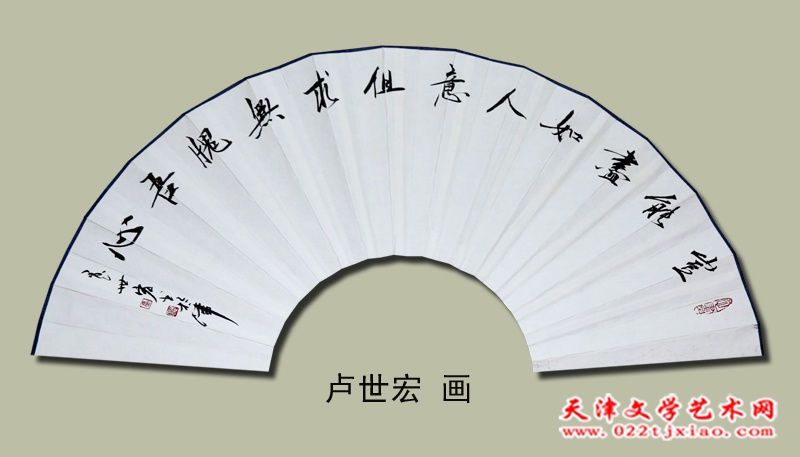

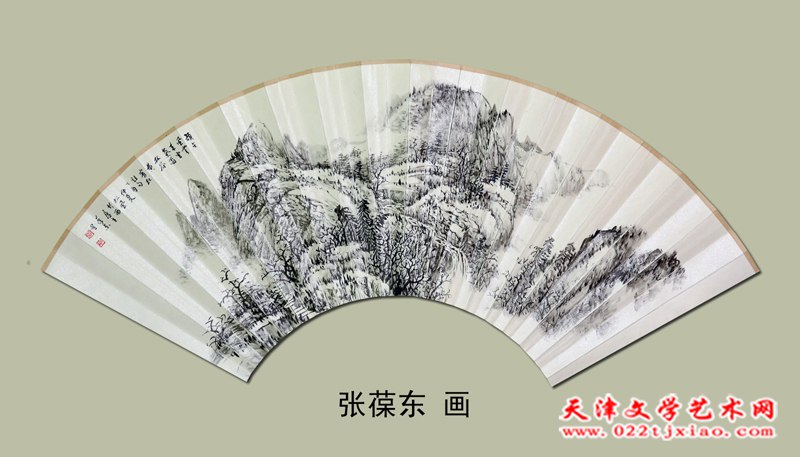

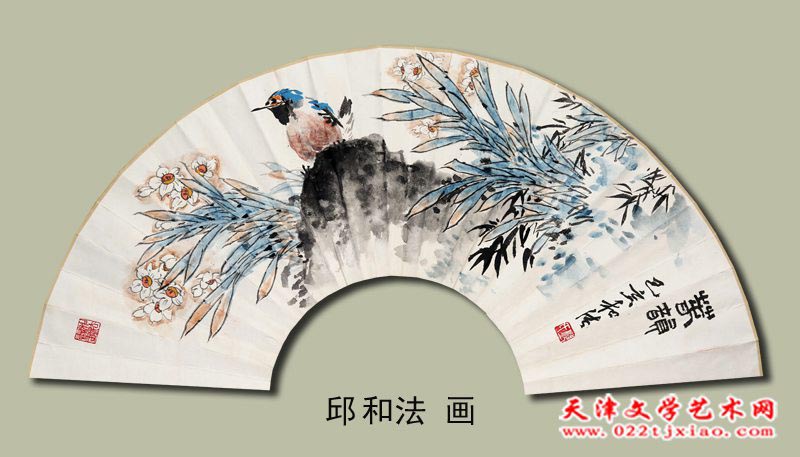

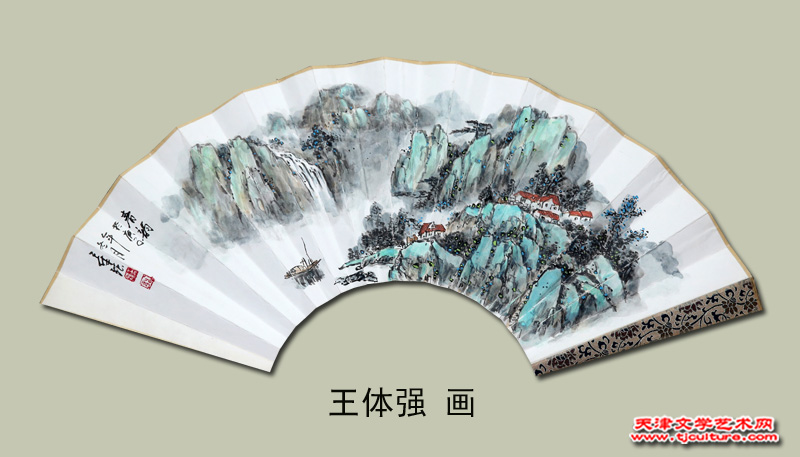

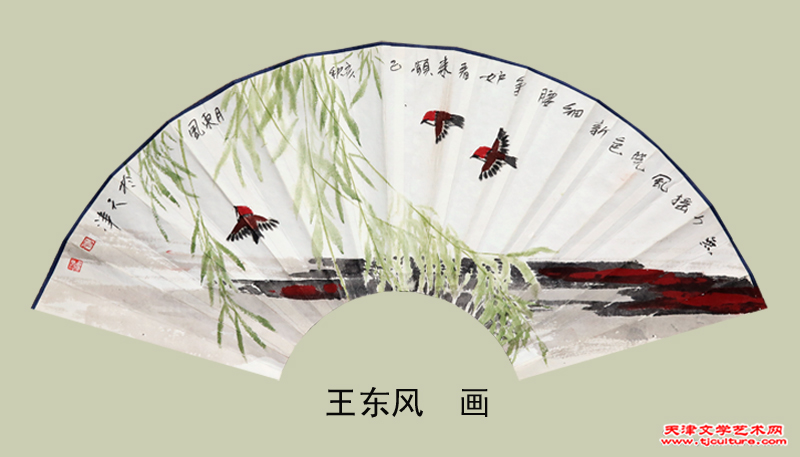

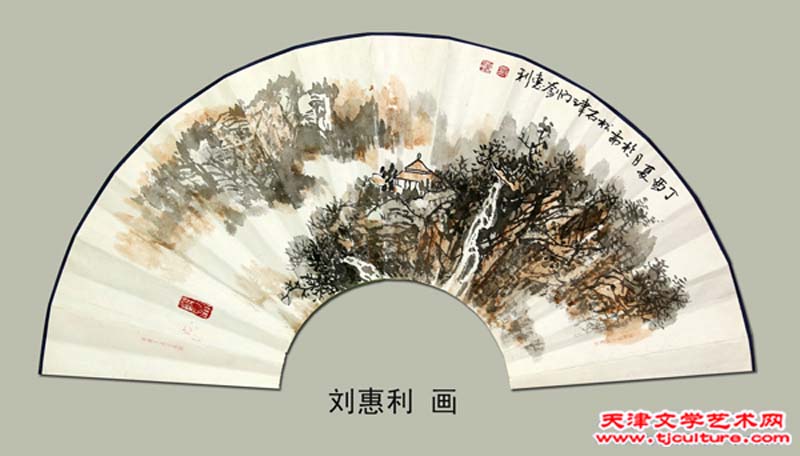

本集推荐了:董云华、靳吉顺、李树青、刘惠利、卢世宏、邱和法、仝福东、王东风、张葆东 、王体强等艺术家的精品佳作与朋友们分享,希望精致的扇面给您送去艺术气息的丝丝清爽。

姜维群《七说中国扇史》 中国扇子再领世界之先

扇子虽小,折射的历史很长,扇子中蕴含的工艺、艺术的品类门类太多了,中国人在小小的扇子上凝聚了大量的智慧和才华。所以中国扇子曾两领世界之先。一是唐代,日本大量的留学生来中国,通过学习带走了大量的华夏文明成果,其中包括扇子;二是在明中期到清代,广州口岸出口了大量的折扇、团扇等,从而带起欧陆的“扇文化”。

唐代时大量的日本“遣唐使”来华,带走了中国团扇,促使日本的扇文化的快速发展。从明代中期开始,扇子已作为出口商品进入欧洲。在英国伦敦的国家肖像馆,有一张伊丽莎白女皇一世的盛装画像,她在公元1558年--1603年为女皇,此时正是中国明代嘉靖至万历年间,据台湾学者庄申著述:“这位女皇是一手拿着手套,一手拿着一把乌骨的中国折扇。”明代时扇子已经成为奢饰品,工艺水平很高。明代权臣严嵩被抄家时有个财务底册《天水冰山录》,内中记载没收查抄的扇子竟然多达三万件,川扇数量占了一半,此外还有“倭扇”几十把。扇子在明代的风行,于此可窥一斑。

作为正式的贸易,1664年(清康熙三年)法国在暹罗(今泰国)开设东印度公司,处理与中国的商品贸易。至1699年(清康熙三十八年)直接贸易正式开通,该公司迁址广东。当时出口的大宗货物是瓷器、茶叶、漆屏、漆柜和几案。在广东形成了广州城外珠江沿岸的十三行区,英国人威廉·希克于1768年(清乾隆三十三年)在广州,他在游记中记载了当时十三行附近店铺里的各种工匠和手艺人:“这里有玻璃画工、制扇工匠、象牙工匠、漆器匠、宝石匠及各种各样的艺人。”

作为出口的商品直接进入欧洲的市场,出口的扇子已不是我们平民使用的扇子,而是材质甚好,工艺极精的手工艺品,这些扇子进入欧洲马上成为当地上流社会的奢侈品,经过百年的流传,法国巴黎成为扇子的制作中心。在当时,出入法尔赛宫的法国贵妇,在公开场合之中,手持从中国传到欧洲的折扇,或法国自制的折扇,是时尚是时髦。

中国的许多折扇工艺传到欧洲,与此同时从十七世纪末中国的绘画作品(油画),已经开始从中国沿海港口出口到欧洲了,这些油画扇面都是迎合西方人的审美口味创作的。这些画明显不同于中国国画,表现都是中国的树木花草、风土人情、日常生活,特别是富裕家庭的生活场景:比如扇面上画中国的楼台亭阁,中有大量的清代人物,花花绿绿很写实,明显是给西洋人看的,乾隆二十二年(公元1757年)广州一口通商后,广州成了西方人唯一可前来贸易的中国口岸,大量西方船舶停在广州黄埔港,广州城外形成了以十三行商馆区为中心中的主要贸易场所,也成为洋人居住地。

中国的扇子在输出工艺输出艺术的同时,也大量吸收了西洋艺术,此时的皇族大臣首先享受了来自西方的艺术和工艺品,洋货影响了中国,中国的扇子影响了欧洲,从清宫档案中,皇帝赏赐外国使者许多超逸绝伦的工艺品。前文所述,雍正皇帝赏赐外国使者有各种工艺扇,像刺绣、编织这些工艺绝对会让西方人惊艳的,同时也带来了西洋人的文化艺术。比如广州清代的外销画基本是油画,是中国画家根据货商要求而画的,但这些人正如一位叫克鲁拉斯的外国人说的:“在中国,他们被称为手艺人,并非艺术家,卖艺人并非绅士。由于这样卑微的社会地位,他们的制作同样不被中国文人重视。”虽然在本土不被重视,但这一段的辉煌在当今许多传世的中国出口西洋扇子中,看到这中国扇画艺术的辉煌。

中国的外销扇影响和推动了欧洲的扇文化,中国制扇工艺高超的手艺和精绝的工艺带动了整个欧洲的制扇工艺的长足进步,这一段辉煌本不应泯灭,也不应淹泯,应该记住它并继续发掘它。

点击链接 继续欣赏

来源:天津文学艺术网